| 2025/07/19 06:40 |

[PR] |

| 2013/02/04 12:45 |

GPA 515-8C Alnico入荷 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

本日ALTEC 515-8Cの復刻版である、GPA 515-8C Alnicoがアメリカから届きました。

ALTECの復刻版といっても、従来からあった数多い名機などの大型ユニットなどの生産を移行しただけで、現在でもALTECブランド名は存在している事もあり、Great Plains Audio社というのが正式なブランド名称になります。

ブランド名は違っても、従来のALTECの修理やメンテナンス、また補修パーツの供給という業務と平行して、ALTECから引き継いだ図面や生産設備を基に、生産終了になって久しいユニットの再生産も行なっています。

前記したように会社名が異なるためブランド名にALTECと入らないのですが、それに拘ることがなければ現在でも往年の名機が手に入るのです。

さてこの製品ですが、お客様からご注文を受けていた製品になりますので、一度開封して注文商品と違わないか、また運送途中では損など見られないかなど、簡単な外観検査を含め確認いたします。

本来未開封でお客様にお渡ししたいところですが、届いてみたらびっくり!!ぜんぜん違うものが入っていたとか、中身が壊れていたなんていう思いをされては、せっかく心待ちにしているお客さんも気持ちが沈んでしまいますからね。

それに税関でも開封検査をやられているようで、発送後に全く未開封というわけではないのです。

さて注文していた製品に間違いないか確認してみましょう。

まぎれもない515特有の巨大なアルニコマグネットが現れました。

本来ここにはALTECのロゴのラベルが貼られるところですけど、実際鳴らしているときは見える事はありませんからね。

それでもこのラベルで音が違うという方にはお勧めできないのですが、515が新品で手に入るなんて夢のような話です。

当たり前といえば当たり前ですが、外観はALTECの515と同じです。

ただ私が所有していたユニットとは塗装の色が違い、こちらは黒の縮み塗装ですけど、傷などが沢山付いたユニットとは違い、新品特有の精悍な感じがします。

振動板のほうもさすがに色あせや変色もなく、アルテックの新品ユニット特有の黒々とした色が鮮やかです。

いや~さすがに新品は綺麗ですね。

むかしマクソニックのL401という、ALTEC416相当のユニットを新品で手に入れたときを思い出します。

しかし磁気回路はこんなに大きくありませんでしたけどね。

でもいつ見てもいい顔つきをしています。

私が使っていたユニットといえば、ご覧のように別物の色に変色しています。

月日の流れを考えれば当たり前といえば当たり前ですけど、でも私が515Cを手に入れた頃にはすでにALNICOマグネットモデルはフェライトマグネットへ移行していましたので、当時は新品で購入など出来なかったのです。

ブランドロゴこそ違いますが、それが新品で手に入れられるとなると、また私の中で妄想が炸裂しだしてしまいます。

あまり見ているとお客さんのところへ送る事が出来なくなりそうなので、後ろ髪を引かれるように再度梱包をし直しました。

新品ユニットですのでエージングにも時間がかかりますけど、多少じゃじゃ馬的に難しい面もあるユニットですが、小悪魔を手なずけるように鳴らす事が出来ると、珠玉のサウンドが聞こえてきます。

お客様のところでもう他など聞けないと思えるように、お客様が喜べるサウンドで鳴ってほしいですね。

本音を言えば、自分用に鳴らしたいユニットなのですけど・・・・・

おなごり惜しいのですが、早くお客様のところへお届けしなければなりませんからね。

でも新品は本当に美しい~~~~

サムライジャパンでございます。

本日ALTEC 515-8Cの復刻版である、GPA 515-8C Alnicoがアメリカから届きました。

ALTECの復刻版といっても、従来からあった数多い名機などの大型ユニットなどの生産を移行しただけで、現在でもALTECブランド名は存在している事もあり、Great Plains Audio社というのが正式なブランド名称になります。

ブランド名は違っても、従来のALTECの修理やメンテナンス、また補修パーツの供給という業務と平行して、ALTECから引き継いだ図面や生産設備を基に、生産終了になって久しいユニットの再生産も行なっています。

前記したように会社名が異なるためブランド名にALTECと入らないのですが、それに拘ることがなければ現在でも往年の名機が手に入るのです。

さてこの製品ですが、お客様からご注文を受けていた製品になりますので、一度開封して注文商品と違わないか、また運送途中では損など見られないかなど、簡単な外観検査を含め確認いたします。

本来未開封でお客様にお渡ししたいところですが、届いてみたらびっくり!!ぜんぜん違うものが入っていたとか、中身が壊れていたなんていう思いをされては、せっかく心待ちにしているお客さんも気持ちが沈んでしまいますからね。

それに税関でも開封検査をやられているようで、発送後に全く未開封というわけではないのです。

さて注文していた製品に間違いないか確認してみましょう。

まぎれもない515特有の巨大なアルニコマグネットが現れました。

本来ここにはALTECのロゴのラベルが貼られるところですけど、実際鳴らしているときは見える事はありませんからね。

それでもこのラベルで音が違うという方にはお勧めできないのですが、515が新品で手に入るなんて夢のような話です。

当たり前といえば当たり前ですが、外観はALTECの515と同じです。

ただ私が所有していたユニットとは塗装の色が違い、こちらは黒の縮み塗装ですけど、傷などが沢山付いたユニットとは違い、新品特有の精悍な感じがします。

振動板のほうもさすがに色あせや変色もなく、アルテックの新品ユニット特有の黒々とした色が鮮やかです。

いや~さすがに新品は綺麗ですね。

むかしマクソニックのL401という、ALTEC416相当のユニットを新品で手に入れたときを思い出します。

しかし磁気回路はこんなに大きくありませんでしたけどね。

でもいつ見てもいい顔つきをしています。

私が使っていたユニットといえば、ご覧のように別物の色に変色しています。

月日の流れを考えれば当たり前といえば当たり前ですけど、でも私が515Cを手に入れた頃にはすでにALNICOマグネットモデルはフェライトマグネットへ移行していましたので、当時は新品で購入など出来なかったのです。

ブランドロゴこそ違いますが、それが新品で手に入れられるとなると、また私の中で妄想が炸裂しだしてしまいます。

あまり見ているとお客さんのところへ送る事が出来なくなりそうなので、後ろ髪を引かれるように再度梱包をし直しました。

新品ユニットですのでエージングにも時間がかかりますけど、多少じゃじゃ馬的に難しい面もあるユニットですが、小悪魔を手なずけるように鳴らす事が出来ると、珠玉のサウンドが聞こえてきます。

お客様のところでもう他など聞けないと思えるように、お客様が喜べるサウンドで鳴ってほしいですね。

本音を言えば、自分用に鳴らしたいユニットなのですけど・・・・・

おなごり惜しいのですが、早くお客様のところへお届けしなければなりませんからね。

でも新品は本当に美しい~~~~

PR

| 2013/02/04 12:42 |

ALTEC A5 A7 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さてここ最近のブログに登場するGreat Plains Audio社のユニットですが、何度もお話してきたようにALTECの生産設備を全て引き継ぎ、ALTEC製のユニットのアフタフォローや修理メンテナンス、そして生産終了のユニットの復刻生産を行っています。

ALTECといえばかつてアメリカ製ユニットとしてはJBLと人気を二分するブランドでしたから、現在でも多くのユーザーさんがいるのではないでしょうか。

JBLは今でも業務用に限らず、ホームオーディオ製品やカーオディオ製品を手がけるなど、様々なジャンルのスピーカーを製造するなど、今でも人気の高いブランドです。

一方ALTECといえば、ブランド名こそ今でも残ってはいますが、かつて映画館や劇場を席巻していた装置はもちろん、一般的なホームオーディオの世界からも姿を消し去り寂しい限りです。

そんなALTEC製品を今でも愛用されている方にとって気がかりなのが、今現役で鳴らしているユニットが常に健在でいるかというコンディションではないでしょうか。

たとえばウーハーなどはJBLユニットに多くみられるようなウレタンエッジではないため、外観上は比較的耐久性もあります。

でも中古でユニットを手に入れたものの、センターキャップが潰れていたり、振動版に汚れの付着や破れが見られたりするなんていうことは、生産が終了してからの年月を考えると当たり前といえば当たり前かもしれません。

私が愛用していたALTEC 515-16Cも元気に音は鳴るものの、長年累積した汚れで振動版は変色し、新品の時のような黒々しい外観は保っていません。

もちろんこのようなとき真っ先に考えるのが振動板の張替えです。

これはウーハーに限らずドライバーなども同じで、長年の使用でボイスコイルが変形してボイスタッチを起こしてしまったり、断線により音が出なくなったりと、手元にユニットがあっても思い切り鳴らすことが出来ない方も多くいるかもしれません。

Great Plains Audio社ではそのような修理の受付や、補修パーツの供給なども行っています。

このようにすれば手元で元気の無いユニットも、リフレッシュして復活させる事が出来ます。

しかしここで一つ大きな問題が・・・

そうです。

音が変わってしまうのです。

今まで馴染んでいた音とは違う音に感じてしまうことが多くあるのです。

もちろん今までの状態がひどい場合逆に良くなる場合もあるのですが、ある程度エージングが進むまでは落ち着かない事もあります。

それに中古で手に入れたユニットの場合、それまでの使われ方次第で音も大きく異なる場合もあるので、まったく違うユニットに聞こえてしまう事もあるかもしれません。

そこでリフレッシュさせて音が変わるのを前提とするなら、はじめから新しいユニットで鳴らしてしまうのも一つの手かもしれません。

もちろん新品でALTECブランドのユニットは手に入りませんが、Great Plains Audio社のユニットなら、基本的にブランドロゴの違い程度のユニットが手に入ります。

それならコンディションを気にせずガンガン鳴らしきる事も出来るし、手元にあるALTECのユニットは保存用として手元において置くのも良いかもしれません。

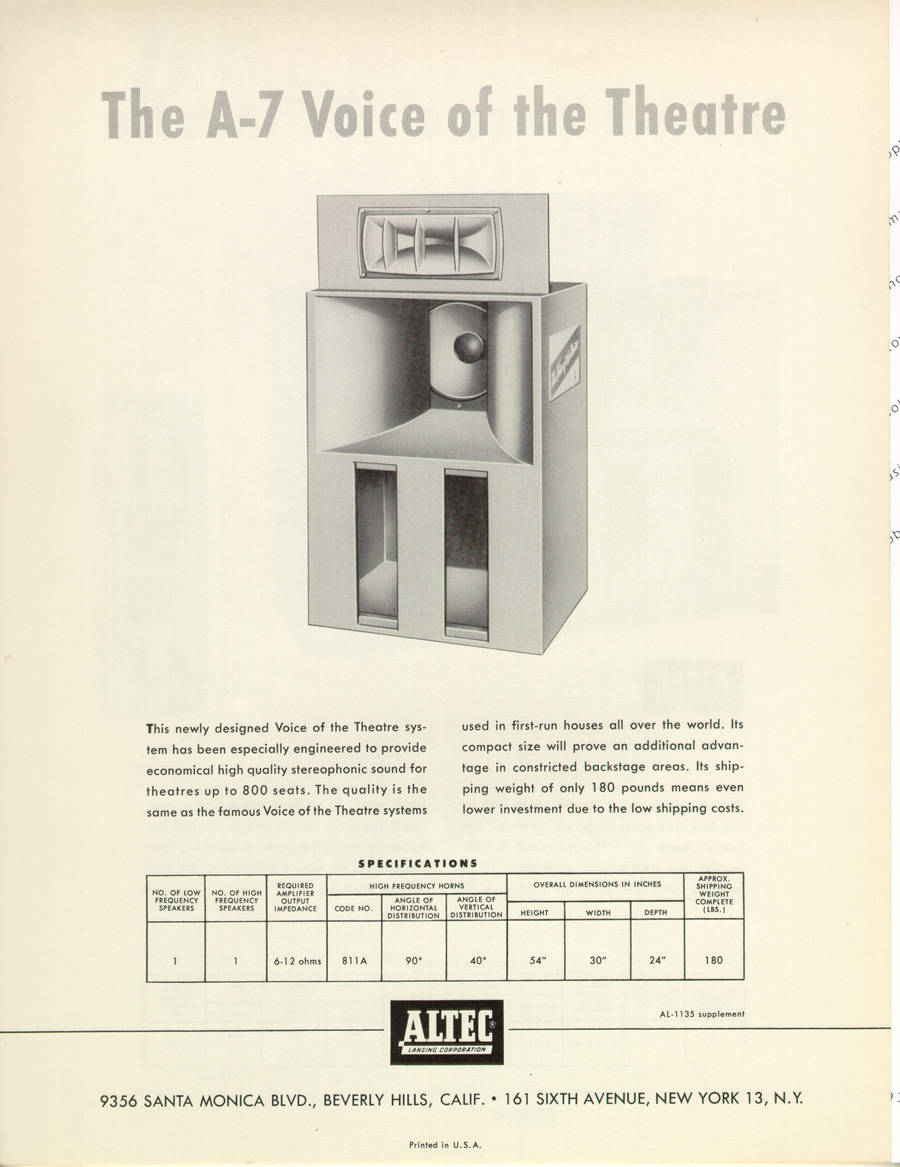

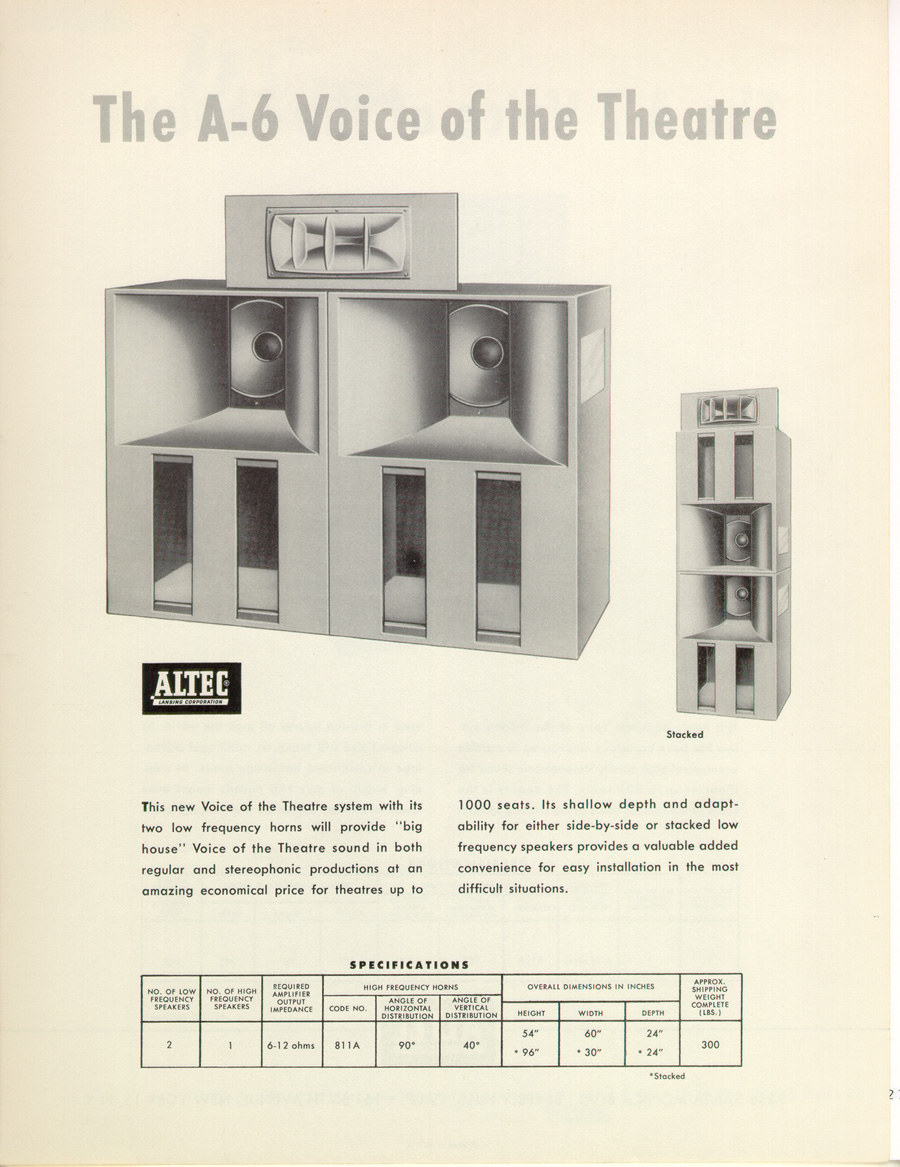

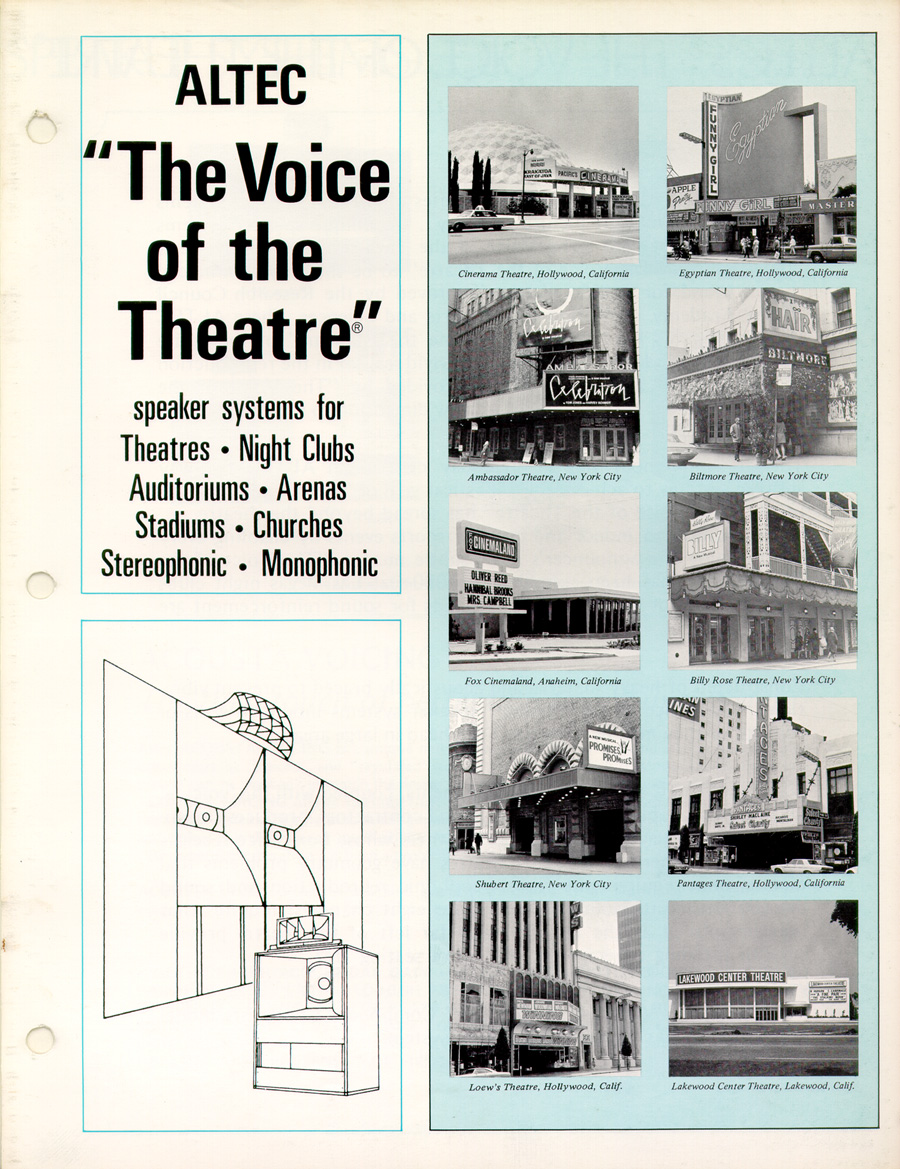

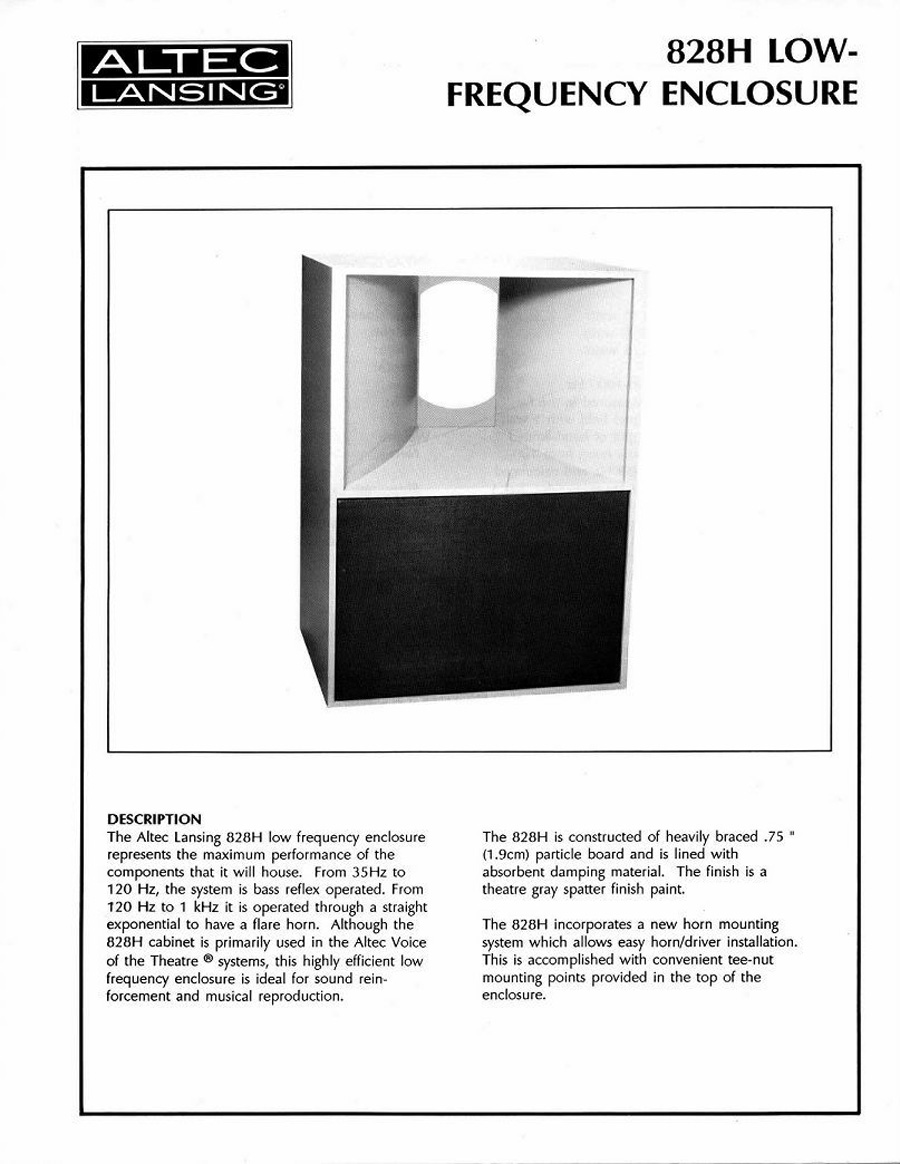

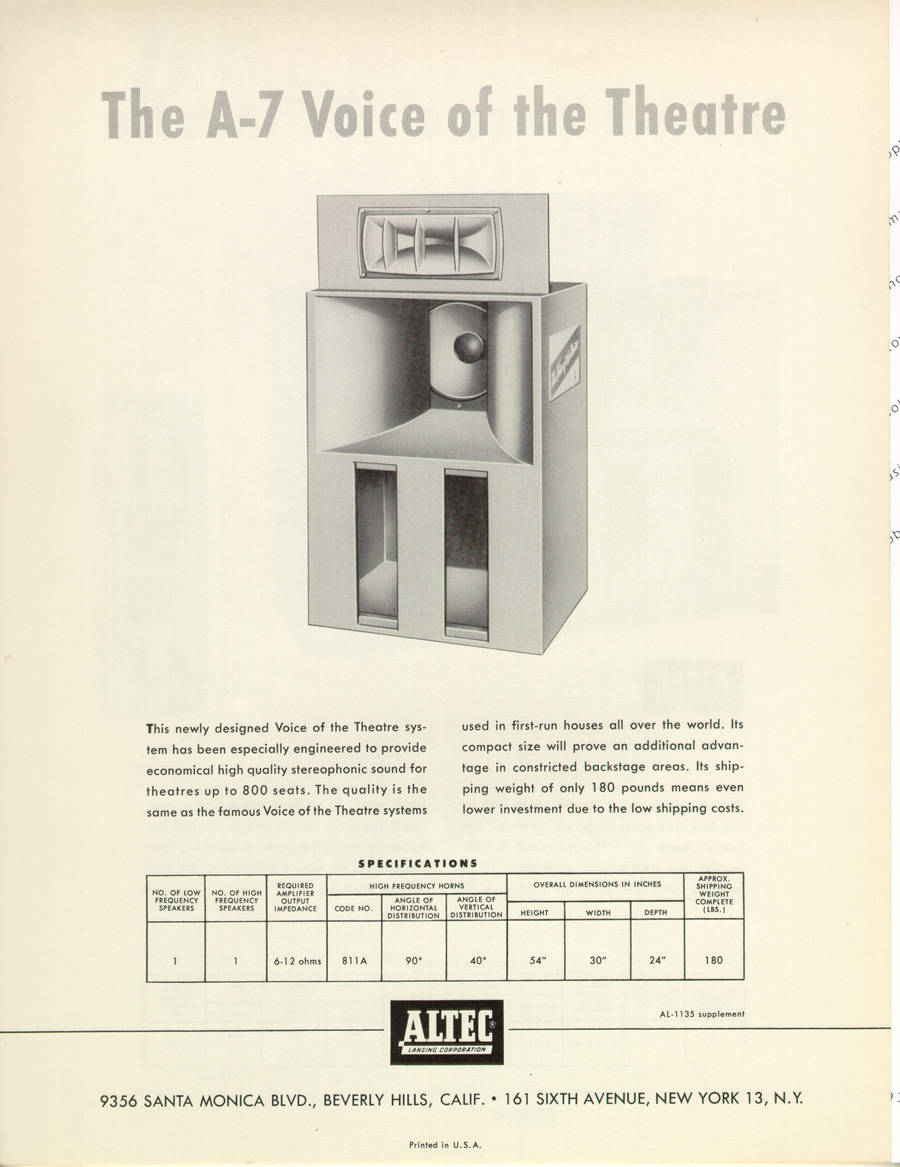

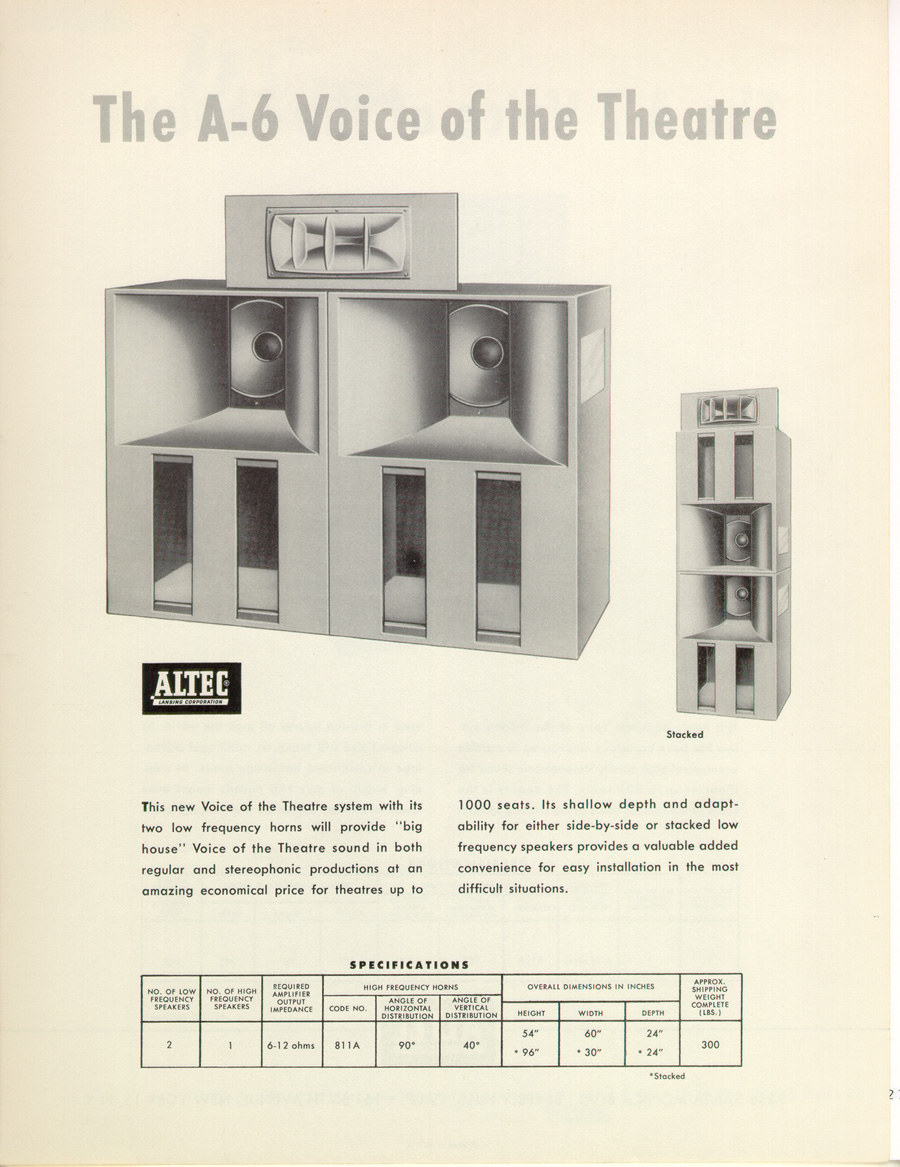

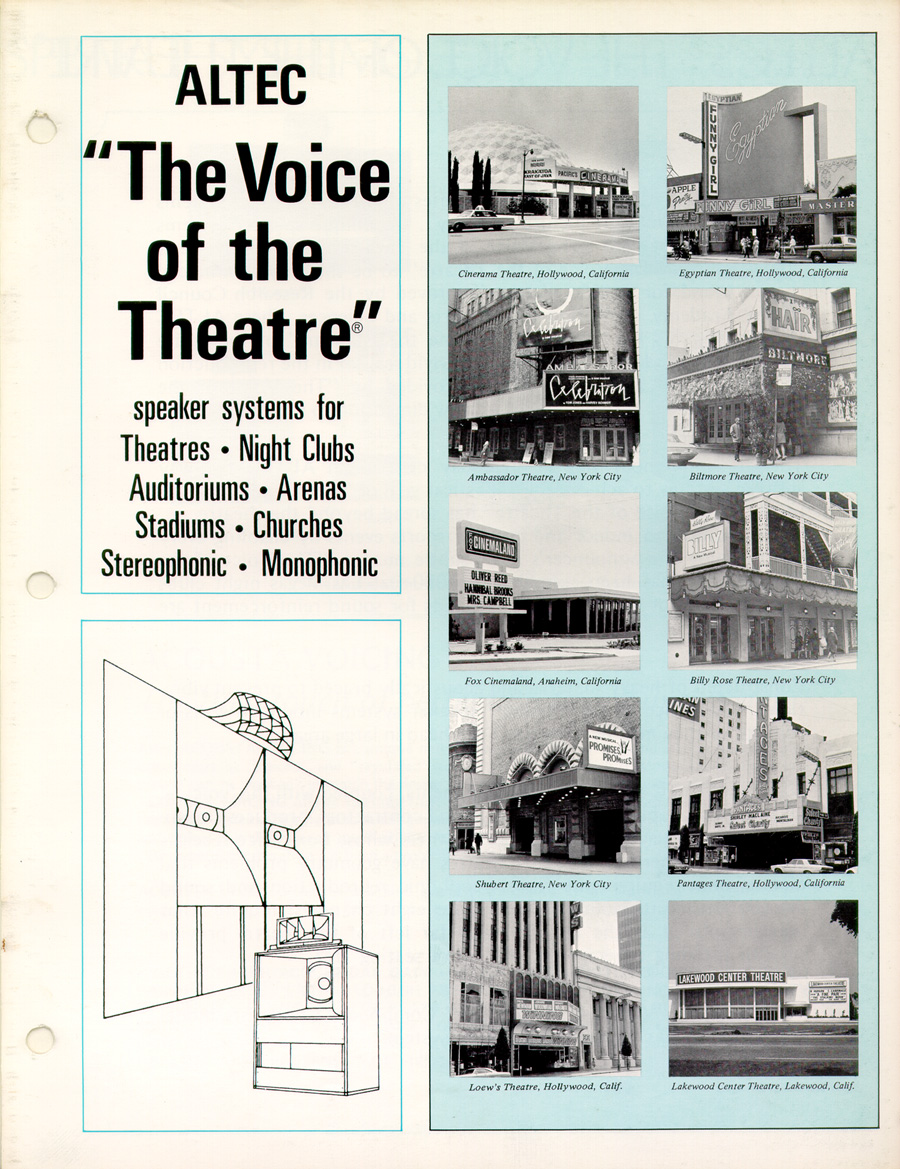

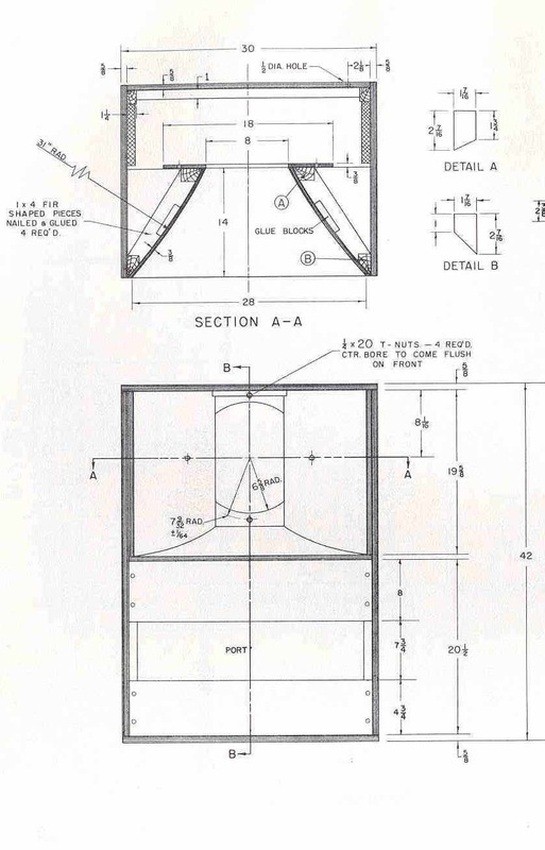

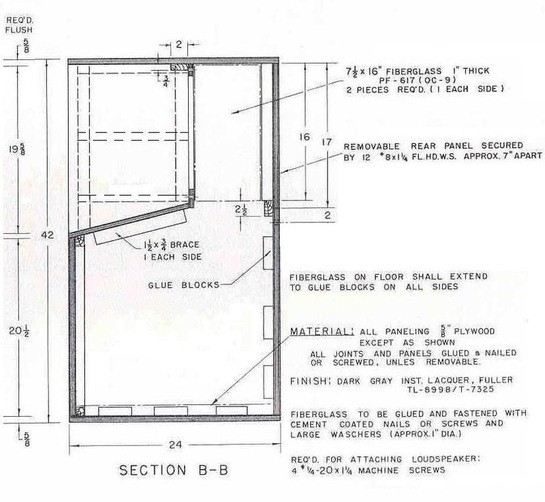

さてそんなALTECのシステムといえば、やはりA5やA7などの、ボイスオブシアターと呼ばれるシステムに憧れた方は多いのではないでしょうか?

反応の良いALTECのユニットが、さらにごゴキゲンに鳴るシステムは、これぞALTECという痛快な音の鳴り方をします。

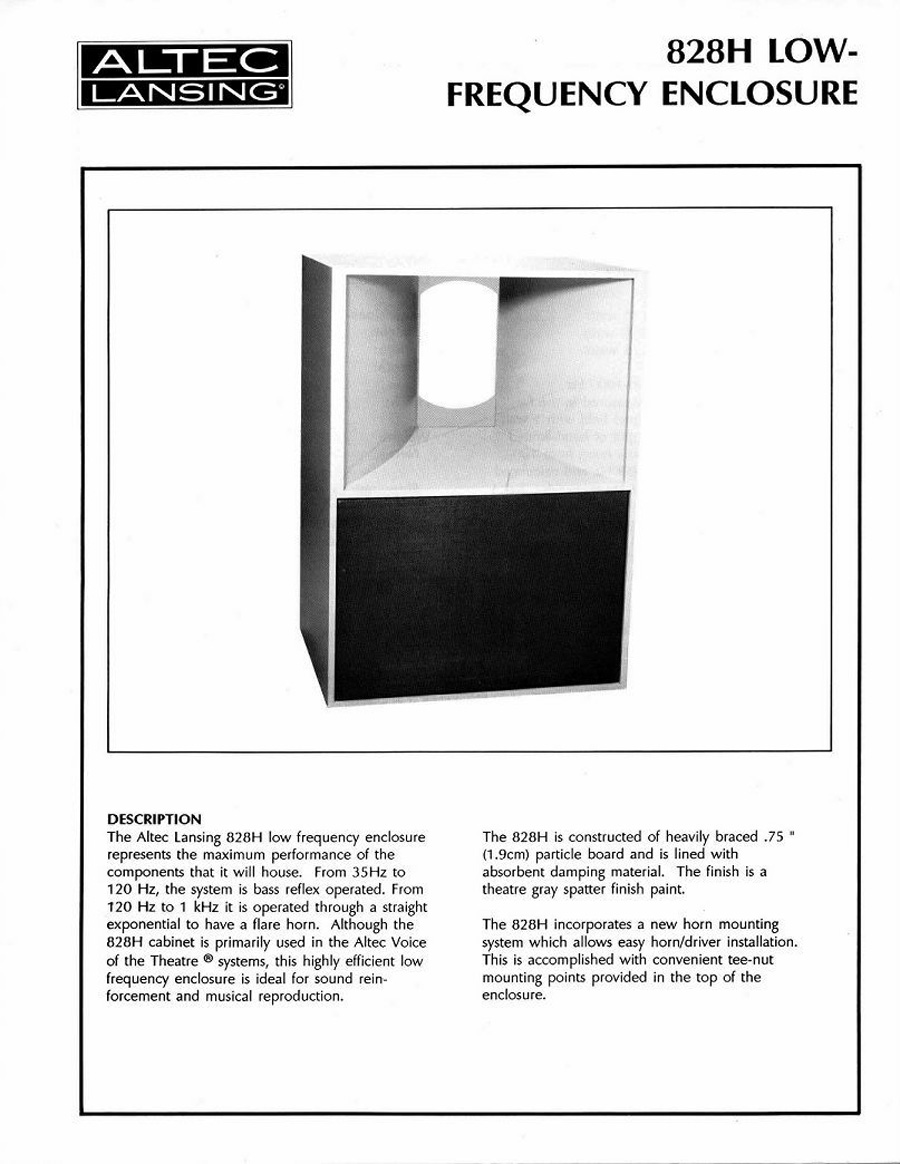

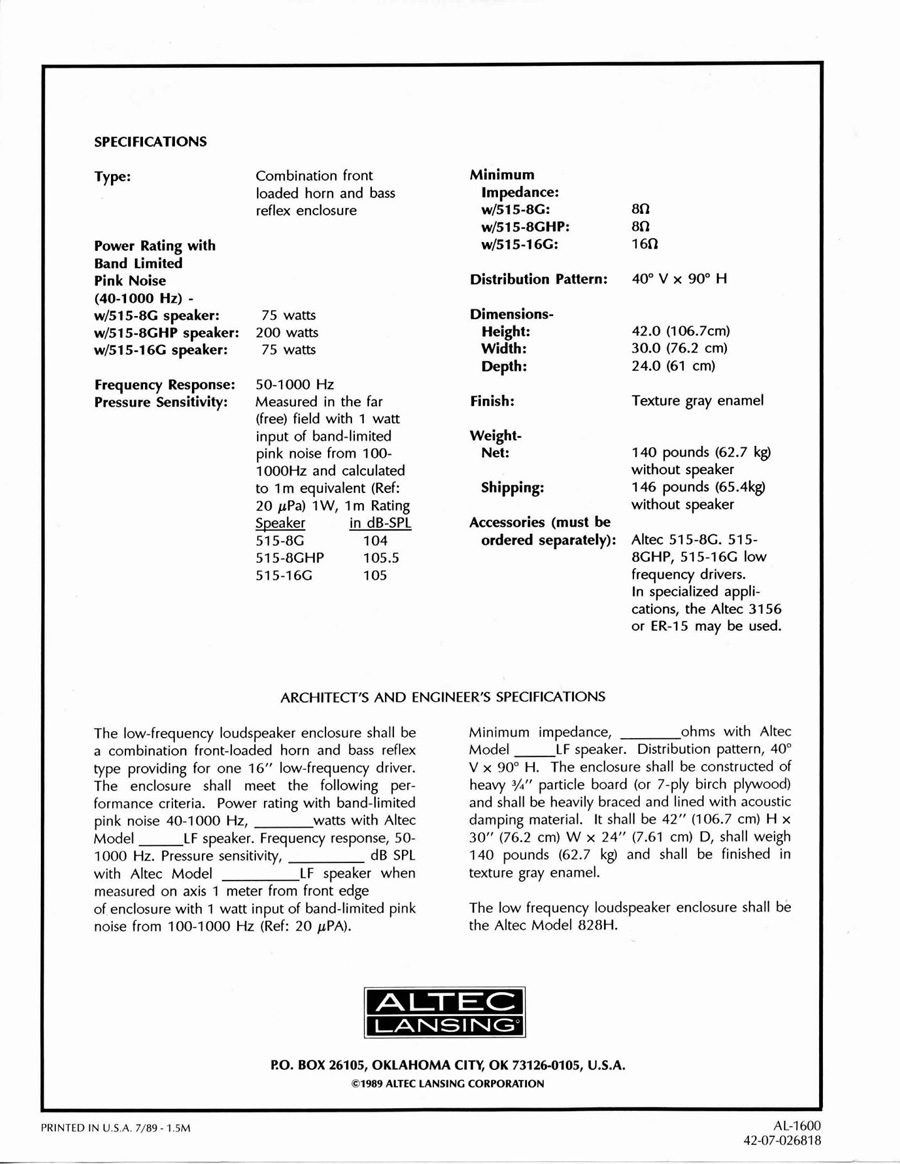

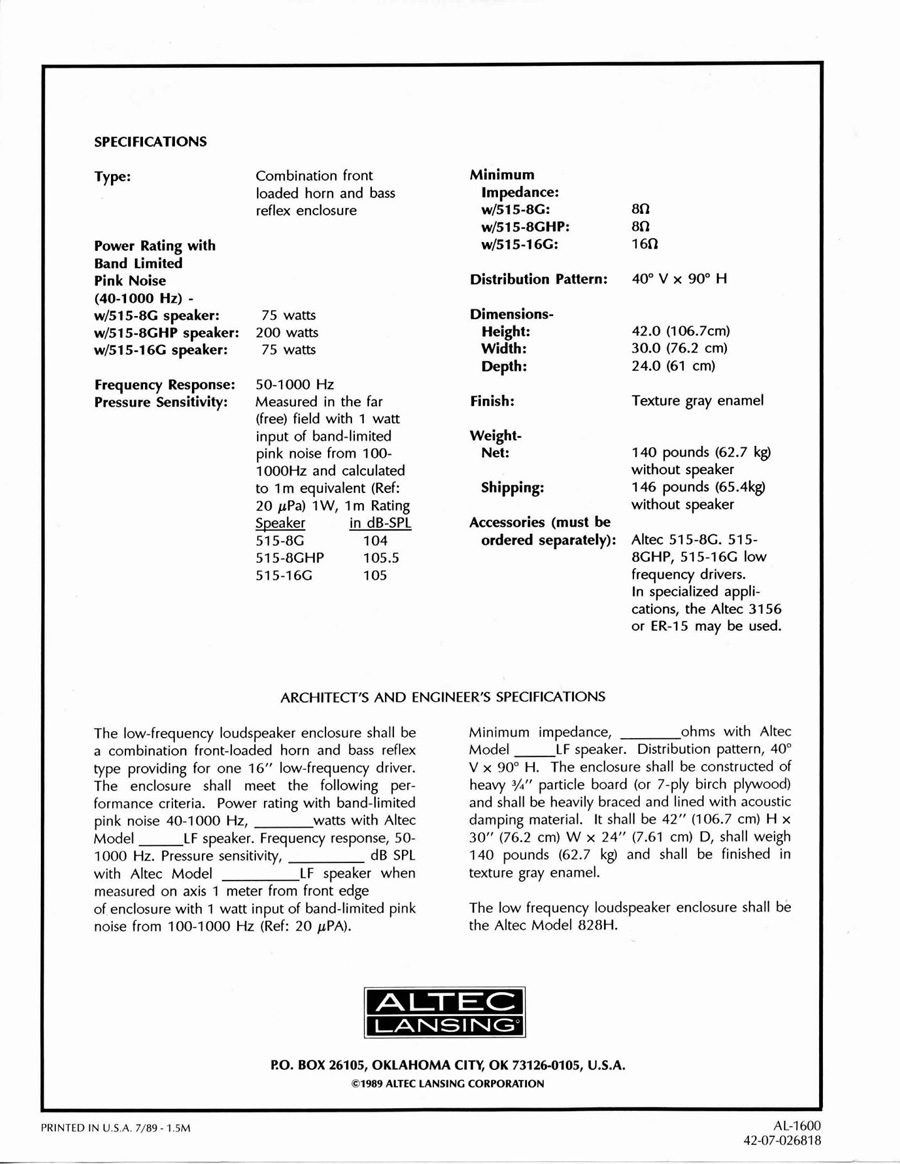

そこで今回はALTEC社の古い資料を少しご紹介します。

ALTECのA5やA7は見た目もかっこいいですね。

一般家庭用には少し大きすぎますけど、意外と小さなリスニングルームで聞いている方も多くいるようです。

もちろん大きいリスニングルームがあれば、思い切り鳴らしてみたいシステムです。

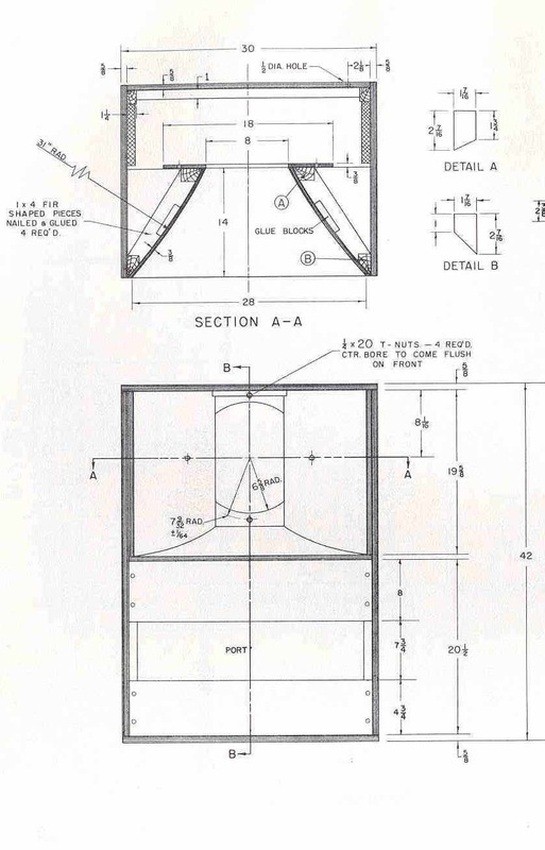

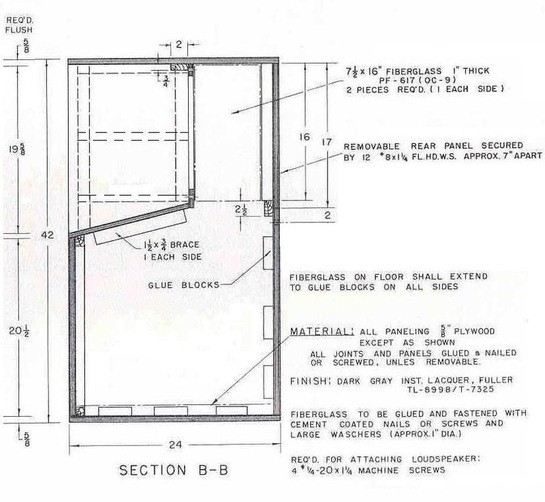

ユニットを手に入れるまでは意外と容易いのですが、ユニットを鳴らすためにはエンクロージャーが必要です。

私のようにとりあえず段ボール箱でというわけにもいきませんので、近々ホームページ上に古いALTECのエンクロージャーのページを作ろうと思います。

それらを見エンクロージャー製作の参考やヒントになれば、またそれもオーディオの楽しみだと思うのです。

徹底的にオリジナルを再現するもよし、またオリジナルに独自のアイディアで改良を加えて進化させるのもよし、

こんな資料などを眺めていると、また妄想に悩まされてしまうのですけどね。

それより手元のAudioNirvanaのフルレンジを、早く段ボール箱から救出することが先決なのですけど。

サムライジャパンでございます。

さてここ最近のブログに登場するGreat Plains Audio社のユニットですが、何度もお話してきたようにALTECの生産設備を全て引き継ぎ、ALTEC製のユニットのアフタフォローや修理メンテナンス、そして生産終了のユニットの復刻生産を行っています。

ALTECといえばかつてアメリカ製ユニットとしてはJBLと人気を二分するブランドでしたから、現在でも多くのユーザーさんがいるのではないでしょうか。

JBLは今でも業務用に限らず、ホームオーディオ製品やカーオディオ製品を手がけるなど、様々なジャンルのスピーカーを製造するなど、今でも人気の高いブランドです。

一方ALTECといえば、ブランド名こそ今でも残ってはいますが、かつて映画館や劇場を席巻していた装置はもちろん、一般的なホームオーディオの世界からも姿を消し去り寂しい限りです。

そんなALTEC製品を今でも愛用されている方にとって気がかりなのが、今現役で鳴らしているユニットが常に健在でいるかというコンディションではないでしょうか。

たとえばウーハーなどはJBLユニットに多くみられるようなウレタンエッジではないため、外観上は比較的耐久性もあります。

でも中古でユニットを手に入れたものの、センターキャップが潰れていたり、振動版に汚れの付着や破れが見られたりするなんていうことは、生産が終了してからの年月を考えると当たり前といえば当たり前かもしれません。

私が愛用していたALTEC 515-16Cも元気に音は鳴るものの、長年累積した汚れで振動版は変色し、新品の時のような黒々しい外観は保っていません。

もちろんこのようなとき真っ先に考えるのが振動板の張替えです。

これはウーハーに限らずドライバーなども同じで、長年の使用でボイスコイルが変形してボイスタッチを起こしてしまったり、断線により音が出なくなったりと、手元にユニットがあっても思い切り鳴らすことが出来ない方も多くいるかもしれません。

Great Plains Audio社ではそのような修理の受付や、補修パーツの供給なども行っています。

このようにすれば手元で元気の無いユニットも、リフレッシュして復活させる事が出来ます。

しかしここで一つ大きな問題が・・・

そうです。

音が変わってしまうのです。

今まで馴染んでいた音とは違う音に感じてしまうことが多くあるのです。

もちろん今までの状態がひどい場合逆に良くなる場合もあるのですが、ある程度エージングが進むまでは落ち着かない事もあります。

それに中古で手に入れたユニットの場合、それまでの使われ方次第で音も大きく異なる場合もあるので、まったく違うユニットに聞こえてしまう事もあるかもしれません。

そこでリフレッシュさせて音が変わるのを前提とするなら、はじめから新しいユニットで鳴らしてしまうのも一つの手かもしれません。

もちろん新品でALTECブランドのユニットは手に入りませんが、Great Plains Audio社のユニットなら、基本的にブランドロゴの違い程度のユニットが手に入ります。

それならコンディションを気にせずガンガン鳴らしきる事も出来るし、手元にあるALTECのユニットは保存用として手元において置くのも良いかもしれません。

さてそんなALTECのシステムといえば、やはりA5やA7などの、ボイスオブシアターと呼ばれるシステムに憧れた方は多いのではないでしょうか?

反応の良いALTECのユニットが、さらにごゴキゲンに鳴るシステムは、これぞALTECという痛快な音の鳴り方をします。

そこで今回はALTEC社の古い資料を少しご紹介します。

ALTECのA5やA7は見た目もかっこいいですね。

一般家庭用には少し大きすぎますけど、意外と小さなリスニングルームで聞いている方も多くいるようです。

もちろん大きいリスニングルームがあれば、思い切り鳴らしてみたいシステムです。

ユニットを手に入れるまでは意外と容易いのですが、ユニットを鳴らすためにはエンクロージャーが必要です。

私のようにとりあえず段ボール箱でというわけにもいきませんので、近々ホームページ上に古いALTECのエンクロージャーのページを作ろうと思います。

それらを見エンクロージャー製作の参考やヒントになれば、またそれもオーディオの楽しみだと思うのです。

徹底的にオリジナルを再現するもよし、またオリジナルに独自のアイディアで改良を加えて進化させるのもよし、

こんな資料などを眺めていると、また妄想に悩まされてしまうのですけどね。

それより手元のAudioNirvanaのフルレンジを、早く段ボール箱から救出することが先決なのですけど。

| 2013/02/04 12:42 |

P.Audio 2ウエイ同軸ユニット |

みなさまこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さてここ最近AudioNirvanaのハイスペックフルレンジや、Great Plains Audio社のALTEC復刻版ユニットの話をしてきましたが、そのなかでP.Audioの同軸ユニットが気になると話していたと思います。

さてこのP.Audioの2ウエイ同軸ユニットですが、先にも紹介したようにALTECの604に似たユニットや、タンノイの同軸ユニットに似た製品をご紹介しました。

しかしこれらのモデルは前にも話したように、P.Audioのレギュラーモデルではないため、メーカーのホームページにラインナップが載ってません。

そのため海外の多くの店で売られるP.Audioのユニットには含まれる事が無く、海外の一部だけで取り扱われている製品です。

特に2インチドラーバーを抱えたCX38シリーズの強力バージョンは、アメリカの一部でしか売られていないモデルです。

前にブログにも書いたように、AudioNirvanaのデビットさんのところでもCX38シリーズは取り扱いをしていて、自分のところのAudioNirvanaのフルレンジユニット同様、お勧めユニットとして取り扱われています。

デビットさんのところはこれ以外はラウザーのフルレンジやフォステクスのフルレンジも扱っています。

基本的にどれも軽量振動版に超強力時期回路を抱えた高能率型ユニットばかりですので、そのあたりがお好みの世界なのでしょうね。

前回お話したように、これと逆に、重めの振動版でレンジ拡大を狙う方向性もありますので、腹に響くような重い低音が好きだとか、小型でコンパクトでありながらワイドレンジを狙うとか、能率の低さはハイパワーアンプで補えば良いとか、これもまたオーディオの一つの方向性でもあります。

軽い車体にハイパワーなエンジンを載せて、キビキビとした動きをするスポーツカーが好きな人もいるのですが、逆にそのようなスポーツカーは乗り心地が悪くて落ち着かないと思う人もいるわけですから、ゆったりとしたラグジュアリーなソフトな乗り心地の車を好むように、その方向性も大きく異なるのでしょう。

さてそんなP.Audioの同軸ユニットですが、メーカーのレギュラーモデルも当然あります。

Nominal diameter...........305 mm/12 in

Power rating...............500 W(AES)

Nominal impedance..........8

Sensitivity................98 dB

Frequency range............55-20000 Hz

Chassis type...............Cast aluminum

Magnet type................Neodymium

Magnet weight..............0.58 kg/20.5 oz

Voice coil diameter........83.3 mm/3.28 in

Net Weight.................5.7 kg/12.6 lb

Packing Dimension WxDxH (mm)・355mm x 355mm x 215mm

Shipping Weight............6.7 kg/14.7 lb

このユニットは基本的に劇場やコンサート会場などのようなPA用のユニットそして売られていて、耐入力の高さや音圧の高さが売りのようです。

磁気回路もネオジウムマグネットを用いた強力型で、レンジの拡大というよりも能率優先に作られたユニットのようです。

詳しい詳細はこちらのPdfファイルをご覧ください

さてこのP.Audioの製品群を見ていると、さすがにプロフェッショナル向けユニットを数多くラインナップしているように、能率や耐入力優先の製品が多いようです。

このような業務用向けユニットの場合、どうしても音が騒がしくなるようなイメージがあるのですが、映画館や劇場で活躍したALTECが、ホームオーディオ用のユニットとしてみても、反応がよく細やかな表現の音を得意とするように、使いこなし次第ではとても優秀な場合も多いようです。

JBLなどのユニットでも、能率を優先したPA向けのユニット等の方が反応がよく、ホームオーディオ用としても意外と人気が高いというのもそのあたりが影響していそうです。

そのような高反応高能率ユニットであるP.Audioの製品は、一体どのように鳴らしているのかが気になるところです。

そこでそんななP.Audioの製品を鳴らしている、海外のユーザー様の使用例を少しご紹介します。

これは大型のバスレフエンクロージャーに入れた例です。

やはりこのような大型のエンクロージャーのほうが相性がいいユニットなのでしょう。

これはマルチダクトのエンクロージャーに入れた例です。

基本的にバスレフ型ですが、軽めの低音域をよりエネルギッシュいに聞かせますので、ALTECなどのユニットでも相性のいい形式ですね。

次は縦長のバスレフBOXに入れた例です。

やはりある程度の容量を確保するため、この程度の大きさのバランスはほしい所ですね。

これもバスレフ型ですが、狭い場所を考慮した細長いタイプですが、容積的にはこの辺が下限ではないでしょうか。

最後に平面バッフルを用いた例です。

ローエンドのレンジこそ確保できませんが、ユニットの動きを制限し難いので自然な音を楽しめる上、コストも掛からない方法の一つでもあります。

これでも十分音楽は楽しめるのです。

さてこのように紹介してきましたけど、高反応率ユニットは、どうしても大型のシステムになりやすいのが厳しい所でしょうか。

20センチクラスの同軸もありますけど、小口径ユニットとはいえ、エンクロージャーは12インチクラス以上は必要になってしまいますので、昨今多く見られる20センチユニットのコンパクトな卓上サイズには収める事が出来ません。

そんな大型システムなんて、今の省エネエコブームに反しているようにも思いますが、低能率のシステムにパワーをガンガン詰め込んで鳴らすより、遥かに少ないパワーでも相当な音量になりますので、そのような意味ではこちらのほうがエコだと思うのですけどね。

と、ユニットを考えていると、また妄想の嵐で悩まされてしまいそう・・・

サムライジャパンでございます。

さてここ最近AudioNirvanaのハイスペックフルレンジや、Great Plains Audio社のALTEC復刻版ユニットの話をしてきましたが、そのなかでP.Audioの同軸ユニットが気になると話していたと思います。

さてこのP.Audioの2ウエイ同軸ユニットですが、先にも紹介したようにALTECの604に似たユニットや、タンノイの同軸ユニットに似た製品をご紹介しました。

しかしこれらのモデルは前にも話したように、P.Audioのレギュラーモデルではないため、メーカーのホームページにラインナップが載ってません。

そのため海外の多くの店で売られるP.Audioのユニットには含まれる事が無く、海外の一部だけで取り扱われている製品です。

特に2インチドラーバーを抱えたCX38シリーズの強力バージョンは、アメリカの一部でしか売られていないモデルです。

前にブログにも書いたように、AudioNirvanaのデビットさんのところでもCX38シリーズは取り扱いをしていて、自分のところのAudioNirvanaのフルレンジユニット同様、お勧めユニットとして取り扱われています。

デビットさんのところはこれ以外はラウザーのフルレンジやフォステクスのフルレンジも扱っています。

基本的にどれも軽量振動版に超強力時期回路を抱えた高能率型ユニットばかりですので、そのあたりがお好みの世界なのでしょうね。

前回お話したように、これと逆に、重めの振動版でレンジ拡大を狙う方向性もありますので、腹に響くような重い低音が好きだとか、小型でコンパクトでありながらワイドレンジを狙うとか、能率の低さはハイパワーアンプで補えば良いとか、これもまたオーディオの一つの方向性でもあります。

軽い車体にハイパワーなエンジンを載せて、キビキビとした動きをするスポーツカーが好きな人もいるのですが、逆にそのようなスポーツカーは乗り心地が悪くて落ち着かないと思う人もいるわけですから、ゆったりとしたラグジュアリーなソフトな乗り心地の車を好むように、その方向性も大きく異なるのでしょう。

さてそんなP.Audioの同軸ユニットですが、メーカーのレギュラーモデルも当然あります。

Nominal diameter...........305 mm/12 in

Power rating...............500 W(AES)

Nominal impedance..........8

Sensitivity................98 dB

Frequency range............55-20000 Hz

Chassis type...............Cast aluminum

Magnet type................Neodymium

Magnet weight..............0.58 kg/20.5 oz

Voice coil diameter........83.3 mm/3.28 in

Net Weight.................5.7 kg/12.6 lb

Packing Dimension WxDxH (mm)・355mm x 355mm x 215mm

Shipping Weight............6.7 kg/14.7 lb

このユニットは基本的に劇場やコンサート会場などのようなPA用のユニットそして売られていて、耐入力の高さや音圧の高さが売りのようです。

磁気回路もネオジウムマグネットを用いた強力型で、レンジの拡大というよりも能率優先に作られたユニットのようです。

詳しい詳細はこちらのPdfファイルをご覧ください

さてこのP.Audioの製品群を見ていると、さすがにプロフェッショナル向けユニットを数多くラインナップしているように、能率や耐入力優先の製品が多いようです。

このような業務用向けユニットの場合、どうしても音が騒がしくなるようなイメージがあるのですが、映画館や劇場で活躍したALTECが、ホームオーディオ用のユニットとしてみても、反応がよく細やかな表現の音を得意とするように、使いこなし次第ではとても優秀な場合も多いようです。

JBLなどのユニットでも、能率を優先したPA向けのユニット等の方が反応がよく、ホームオーディオ用としても意外と人気が高いというのもそのあたりが影響していそうです。

そのような高反応高能率ユニットであるP.Audioの製品は、一体どのように鳴らしているのかが気になるところです。

そこでそんななP.Audioの製品を鳴らしている、海外のユーザー様の使用例を少しご紹介します。

これは大型のバスレフエンクロージャーに入れた例です。

やはりこのような大型のエンクロージャーのほうが相性がいいユニットなのでしょう。

これはマルチダクトのエンクロージャーに入れた例です。

基本的にバスレフ型ですが、軽めの低音域をよりエネルギッシュいに聞かせますので、ALTECなどのユニットでも相性のいい形式ですね。

次は縦長のバスレフBOXに入れた例です。

やはりある程度の容量を確保するため、この程度の大きさのバランスはほしい所ですね。

これもバスレフ型ですが、狭い場所を考慮した細長いタイプですが、容積的にはこの辺が下限ではないでしょうか。

最後に平面バッフルを用いた例です。

ローエンドのレンジこそ確保できませんが、ユニットの動きを制限し難いので自然な音を楽しめる上、コストも掛からない方法の一つでもあります。

これでも十分音楽は楽しめるのです。

さてこのように紹介してきましたけど、高反応率ユニットは、どうしても大型のシステムになりやすいのが厳しい所でしょうか。

20センチクラスの同軸もありますけど、小口径ユニットとはいえ、エンクロージャーは12インチクラス以上は必要になってしまいますので、昨今多く見られる20センチユニットのコンパクトな卓上サイズには収める事が出来ません。

そんな大型システムなんて、今の省エネエコブームに反しているようにも思いますが、低能率のシステムにパワーをガンガン詰め込んで鳴らすより、遥かに少ないパワーでも相当な音量になりますので、そのような意味ではこちらのほうがエコだと思うのですけどね。

と、ユニットを考えていると、また妄想の嵐で悩まされてしまいそう・・・

| 2013/02/04 12:40 |

Great Plains Audio ALTEC復刻 |

みなさまこんにちは。

サムライジャパンでございます。

エレックス様のほうではメインシステムの補強作業が進んだようですね。

この前納めたAudioNirvanaのフルレンジのパフォーマンスが驚異的だったので、さすがにメインデモ機を手抜きで鳴らすわけにもいかず、懸案事項だった補強を進めたようですね。

さてその補強を行ったメインデモ機に取り付けられているのが、ALTEC 515-16C という、15インチの強力ウーハーです。

このウーハーは15インチクラスのウーハーとしては軽量系振動版で、しかも駆動するマグネットもアルニコの内磁型としてはかなり強力なため、意外と制動が効かずに中域まで暴れてしまい易いのです。

そのため中音域の音を濁してしまうので、上のホーンと音の繋がりに苦労される方も多いのではないでしょうか。

たとえばチャンデバで信号をカットしてもユニットの裸特性傾向が引き継がれてしまい、この傾向を抑えるのは意外と難しかったりします。

そのため500hz以下の低いポイントでのクロスに向いたユニットで、カットオフの高めな小型のホーンとの相性はよくありません。

しかし音の濁りを避けこのユニットのおいしい所を使おうと思いクロスポイントを低くしすぎると、今度は逆につまらない音になってしまいます。

たとえば有名なALTEC A5などの箱の場合、スロープを早めにカットしても、ショートフロントホーンがおいしい帯域の音をカバーしてくれるので、比較的ホーンともマッチングも良くなります。

しかしバスレフなどの箱に入れた場合、ホーンロードの効果が期待できなくなります。

そのため定番のクロスでスロープさせて繋ごうとすれば、音を濁すかつまらない音になってしまう傾向があります。

以前私がALTEC 515-16Cを鳴らしていたときは、230リットルのアピトン合板のBOXに入れ、ポートチューニングは32Hzの箱で鳴らしていました。

それ以前はマクソニックのL401 L402と使用していましたが、それらに比べると515は初期初動の反応がいいのと低音の力強さは上なのですが、どうしても上の方の音が汚く濁ってしまい、かといってホーンサイズの問題もあるのですが、逆にクロスを下げて行くとまたつまらない鳴り方になり、初めは苦労した経験があります。

結果的に16オームの515-16Cのネットワークの乗数を、ほぼ8オームに近い乗数で切ることにより、鳴りっぷりのよさと音の濁りを解消した経験があります。

通常のネットワークの常識からすれば、コイルの乗数は1/2だし、逆に並列に入るコンデンサの乗数は2倍になるので、普通に考えればカットスロープはシャープになるものの、クロスポイントにはピークが出てしまうはずです。

しかしインピーダンス補正回路がある程度適正であれば、嫌なピークも出ないで綺麗に繋がったのです。

もちろんこのやり方は非常識なやり方で、BOXの形状や容量により変化するので、必ずしもベストとはいえませんけど、意外と非常識なやり方が音を良くする為に効果的な場合もあるのです。

さてそんな過去の話ばかりしていてもつまらないので、ここで話を少し変えたいと思います。

前のブログにも掲載いたしましたが、ALTECのユニットの復刻版としてGreat Plains Audio社のユニットについてご紹介しました。

もちろん515も復刻され、アルニコマグネットのモデルも8オーム 16オーム共に新品で手に入れることが出来ます。

基本的に変わったのはブランド名だけですが、厳密に言えば当時のコーン紙と紙質が同じなのかとか、ボイスコイルの線材が同じなのかという詳細までは判りかねますが、同じブランドの同モデルであっても、その時期や年代により多少の変化があるのは常識ですので、基本的に同モデルとして考えてもいいのではないでしょうか。

ましてやユニットを鳴らすソースや環境によって音が左右される事の方が大きいので、たとえば中古で手に入れたユニットが必ずしも良い音で鳴るとは限らないのです。

長年深くオーディオをやられた方ならご存知だと思いますが、同じシステムを使用していたとしても、使う人や聴く音楽によってまったく違う音になることはよくある話です。

そのような意味では、同じユニットといえども必ずしも同じ音とは限りませんので、もし自分の求める音を構築したいというのであれば、素性の良いユニットを新品で手に入れ、そしてそれを使いこなして自分の音に仕上げていくというのが一番ではないでしょうか。

先にも話したように、ALTECの515は新品では手に入れられません。

しかしGreat Plains Audio社のユニットであれば手に入れることが出来ます。

もちろんアルニコマグネットに拘ることが無ければ、フェライトマグネットモデルも手に入れられます。

中古でユニットを手に入れられれば安価に手に入れることも可能なのですが、そのコンディションは様々で、鳴りっぷりのよさが売りのユニットが、なぜかおとなしい音だったり、繊細な音がするはずのユニットが、なぜかガサツナ音しかしなかったり、どうしても使われていた環境などが影響してしまい易いものです。

そんなコンディションに悩まされながら中古ユニットを買いあさるよりも、新品で自分の音を作り出す方が楽しいのではないでしょうか。

Great Plains Audio社のユニットはALTECの復刻版として、ALTEC社から生産設備など全てを受け継いだとはいえ、ブランド名にはALTECのロゴが入りません。

でも長年ALTECを使っていた経験から、私は非常に興味をそそされてしまいます。

私が515を手に入れたときも、当時既にアルニコマグネットモデルは市場から消え去った後でした。

そのため中古で手に入れたのですが、幸い前オーナー様の素性も良く分かりましたので問題は無かったのですが、どのような使い方をしてきたかが分からないユニットは、どうしても難しい面もあるようです。

だからこそGreat Plains Audio社のユニットが気になってしかたがありません。

もちろんALTECユーザー様にも、入れ替え用としてもお勧めできるものでもあります。

ALTECのユニットを保存用として持ち、ガンガン鳴らすためにGreat Plains Audio社のユニットを使う。

そんな贅沢な使い方もまた一つの楽しみかもしれません。

それより私は新たなシステムを組みたいという妄想が抜けきれず、毎日悩みの日々が続いてしまうのですけどね。

サムライジャパンでございます。

エレックス様のほうではメインシステムの補強作業が進んだようですね。

この前納めたAudioNirvanaのフルレンジのパフォーマンスが驚異的だったので、さすがにメインデモ機を手抜きで鳴らすわけにもいかず、懸案事項だった補強を進めたようですね。

さてその補強を行ったメインデモ機に取り付けられているのが、ALTEC 515-16C という、15インチの強力ウーハーです。

このウーハーは15インチクラスのウーハーとしては軽量系振動版で、しかも駆動するマグネットもアルニコの内磁型としてはかなり強力なため、意外と制動が効かずに中域まで暴れてしまい易いのです。

そのため中音域の音を濁してしまうので、上のホーンと音の繋がりに苦労される方も多いのではないでしょうか。

たとえばチャンデバで信号をカットしてもユニットの裸特性傾向が引き継がれてしまい、この傾向を抑えるのは意外と難しかったりします。

そのため500hz以下の低いポイントでのクロスに向いたユニットで、カットオフの高めな小型のホーンとの相性はよくありません。

しかし音の濁りを避けこのユニットのおいしい所を使おうと思いクロスポイントを低くしすぎると、今度は逆につまらない音になってしまいます。

たとえば有名なALTEC A5などの箱の場合、スロープを早めにカットしても、ショートフロントホーンがおいしい帯域の音をカバーしてくれるので、比較的ホーンともマッチングも良くなります。

しかしバスレフなどの箱に入れた場合、ホーンロードの効果が期待できなくなります。

そのため定番のクロスでスロープさせて繋ごうとすれば、音を濁すかつまらない音になってしまう傾向があります。

以前私がALTEC 515-16Cを鳴らしていたときは、230リットルのアピトン合板のBOXに入れ、ポートチューニングは32Hzの箱で鳴らしていました。

それ以前はマクソニックのL401 L402と使用していましたが、それらに比べると515は初期初動の反応がいいのと低音の力強さは上なのですが、どうしても上の方の音が汚く濁ってしまい、かといってホーンサイズの問題もあるのですが、逆にクロスを下げて行くとまたつまらない鳴り方になり、初めは苦労した経験があります。

結果的に16オームの515-16Cのネットワークの乗数を、ほぼ8オームに近い乗数で切ることにより、鳴りっぷりのよさと音の濁りを解消した経験があります。

通常のネットワークの常識からすれば、コイルの乗数は1/2だし、逆に並列に入るコンデンサの乗数は2倍になるので、普通に考えればカットスロープはシャープになるものの、クロスポイントにはピークが出てしまうはずです。

しかしインピーダンス補正回路がある程度適正であれば、嫌なピークも出ないで綺麗に繋がったのです。

もちろんこのやり方は非常識なやり方で、BOXの形状や容量により変化するので、必ずしもベストとはいえませんけど、意外と非常識なやり方が音を良くする為に効果的な場合もあるのです。

さてそんな過去の話ばかりしていてもつまらないので、ここで話を少し変えたいと思います。

前のブログにも掲載いたしましたが、ALTECのユニットの復刻版としてGreat Plains Audio社のユニットについてご紹介しました。

もちろん515も復刻され、アルニコマグネットのモデルも8オーム 16オーム共に新品で手に入れることが出来ます。

基本的に変わったのはブランド名だけですが、厳密に言えば当時のコーン紙と紙質が同じなのかとか、ボイスコイルの線材が同じなのかという詳細までは判りかねますが、同じブランドの同モデルであっても、その時期や年代により多少の変化があるのは常識ですので、基本的に同モデルとして考えてもいいのではないでしょうか。

ましてやユニットを鳴らすソースや環境によって音が左右される事の方が大きいので、たとえば中古で手に入れたユニットが必ずしも良い音で鳴るとは限らないのです。

長年深くオーディオをやられた方ならご存知だと思いますが、同じシステムを使用していたとしても、使う人や聴く音楽によってまったく違う音になることはよくある話です。

そのような意味では、同じユニットといえども必ずしも同じ音とは限りませんので、もし自分の求める音を構築したいというのであれば、素性の良いユニットを新品で手に入れ、そしてそれを使いこなして自分の音に仕上げていくというのが一番ではないでしょうか。

先にも話したように、ALTECの515は新品では手に入れられません。

しかしGreat Plains Audio社のユニットであれば手に入れることが出来ます。

もちろんアルニコマグネットに拘ることが無ければ、フェライトマグネットモデルも手に入れられます。

中古でユニットを手に入れられれば安価に手に入れることも可能なのですが、そのコンディションは様々で、鳴りっぷりのよさが売りのユニットが、なぜかおとなしい音だったり、繊細な音がするはずのユニットが、なぜかガサツナ音しかしなかったり、どうしても使われていた環境などが影響してしまい易いものです。

そんなコンディションに悩まされながら中古ユニットを買いあさるよりも、新品で自分の音を作り出す方が楽しいのではないでしょうか。

Great Plains Audio社のユニットはALTECの復刻版として、ALTEC社から生産設備など全てを受け継いだとはいえ、ブランド名にはALTECのロゴが入りません。

でも長年ALTECを使っていた経験から、私は非常に興味をそそされてしまいます。

私が515を手に入れたときも、当時既にアルニコマグネットモデルは市場から消え去った後でした。

そのため中古で手に入れたのですが、幸い前オーナー様の素性も良く分かりましたので問題は無かったのですが、どのような使い方をしてきたかが分からないユニットは、どうしても難しい面もあるようです。

だからこそGreat Plains Audio社のユニットが気になってしかたがありません。

もちろんALTECユーザー様にも、入れ替え用としてもお勧めできるものでもあります。

ALTECのユニットを保存用として持ち、ガンガン鳴らすためにGreat Plains Audio社のユニットを使う。

そんな贅沢な使い方もまた一つの楽しみかもしれません。

それより私は新たなシステムを組みたいという妄想が抜けきれず、毎日悩みの日々が続いてしまうのですけどね。

| 2013/02/04 12:39 |

気になるユニットP.Audio |

みなさまこんにちは。

サムライジャパンでございます。

最近エレックス様もお忙しいのか、ブログの更新がなかなか進み難いようですね。

さて前回エレックス様にお勧めしていたALTECの復刻版、Great Plains Audio社のユニットのお話をしたと思います。

わたしもALTECユーザー暦も長いので、とても興味のあるブランドです。

そんなアルテックブランドの有名なユニットの中に、604シリーズという15インチの2ウエイ同軸ユニットがあることは、マニアの方ならよくご存知でしょう。

実は私もこのユニットは好きなモデルの一つで、Great Plains Audio社のユニットでも当然復刻されています。

160~200リットルくらいの容積の箱に入れた、モニターとして使ってみたいユニットです。

さてそんな魅力のある同軸ユニットですが、じつは他に非常に気になるユニットがあるのです。

これはP.AudioというメーカーのBM-12CXHAという12インチ(30センチ)の2ウエイ同軸ユニットです。

既にお気づきのように、604シリーズにとても似た面構えですね。

そしてこのユニットのスペックですが、かなり優秀です。

WOOFER MODEL - BM12CXHA

Low Frequency Specifications

Nominal Basket Diameter

12" / 304.8mm

Impedance

8 ohms

RMS Power Rating

300 watts

Program Power Rating 600 watts

Frequency Range

55Hz - 18kHz

Sensitivity (1W/1m)

100dB SPL

Voice Coil Diameter

2.5" / 63.5mm

Magnet Weight 100 oz.

High Frequency Specifications

Rated Impedance 8 ohms

RMS Power Rating 40 watts

Program Power Rating 80 watts

Frequency Range 1.5kHz - 18kHz

Sensitivity (1W/1m) 106dB SPL

Voice Coil Diameter 1.75" / 44.5mm

Magnet Weight 3.74 lbs.

Thiele-Small Parameters

Resonant Frequency (Fs) 55 Hz

Impedance (Re) 5.8 ohms

Mechanical Q (Qms) 8.31

Electrical Factor(Qes) .24

Total Q (Qts) .23

Comp. Equivelant Vol. (Vas) 2.84 ft3 / 80.31 Liters

Voice Coil Overhang (Xmax) 3 mm

Surface Area of Cone (Sd) .051 m2

BL Factor (BL)

ご覧のように抱えているマグネットは強力で、しかもハイレンジのドライバーは1インチサイズの本格的な構成です。

604シリーズは15インチなので、それより少し小型のモデルがほしいという方には魅力的なユニットではないでしょうか。

スペックを見る限り、604シリーズなどと同じように1.500Hzあたりで、12dbスロープのカットあたりが丁度いいようにも思えます。

でも、P.Audioなんてあまり聞いた事の無いブランド名ですね。

このP.Audio社ですが、生産工場はタイを本拠地にした、欧米ではプロフェッショナルユニットのブランドとして有名なのです。

しかも世界中のメーカーのOEM生産を請け負うなど、その技術力も確かなメーカーなのです。

そんなP.Audioの同軸ユニットですが、メーカーの標準ラインナップとは異なり、じつはこのシリーズのモデルはヨーロッパの方では売られていなくて、アメリカの一部のショップでのみ取り扱われています。

今まで何度か紹介したAudio Nirvanaのデビットさんのところでも、じつはこれの上級モデルである強力バージョンも取り扱っているくらいですので、やはり信頼のおけるユニットといえます。

WOOFER MODEL - BM12CX38

Low Frequency Specifications

Nominal Basket Diameter

12" / 304.8mm

Impedance

8 ohms

RMS Power Rating

500 watts

Program Power Rating 1,000 watts

Frequency Range

50Hz - 1.2kHz

Sensitivity (1W/1m)

99dB SPL

Voice Coil Diameter

4" / 101.6mm

Magnet Weight 100 oz.

High Frequency Specifications

Rated Impedance 8 ohms

RMS Power Rating 100 watts

Program Power Rating 200 watts

Frequency Range 1.2kHz - 18kHz

Sensitivity (1W/1m) 109dB SPL

Voice Coil Diameter 2.84" / 72.14mm

Magnet Weight 6.6 lbs.

Thiele-Small Parameters

Resonant Frequency (Fs) 42 Hz

Impedance (Re) 7.0 ohms

Mechanical Q (Qms) 5.99

Electrical Factor(Qes) .19

Total Q (Qts) .19

Comp. Equivelant Vol. (Vas) 3.8 ft3 / 107.5 Liters

Voice Coil Overhang (Xmax) 4.5 mm

Surface Area of Cone (Sd) .057 m2

BL Factor (BL)

上のモデルと見るからにマグネットの径が違うのですが、じつはこの上級モデルはドライバーも2インチサイズと強力になります。

センターのハイレンジのホーンもアルミ削り出しの本格派で、タンノイの同軸のホーンを大きくした感じですね。

この上にも15インチサイズもあり、また8インチや10インチという手軽に使えるサイズもラインナップしています。

このシリーズはどれも能率も高めで、ローエンドの共振周波数も比較的高めなようですので、やや大型エンクロージャー向きのユニットですね。

そのような意味ではALTECの604シリーズにとても似た傾向のユニットかもしれません。

たぶんスペック的には604シリーズより優秀かも。

サイズもサイズですので卓上オーディオ派の方にはお勧めできませんけど、バスレフBOXやマルチダクトのエンクロージャーに入れて鳴らしてみたいユニットですね。

またはタンノイのオートグラフやウエストミンスターのように、ショートフロントホーンとバックロードホーンを組み合わせたエンクロージャーに入れて、オールホーンのシステムなんていうのも面白いかもしれませんよ。

604シリーズだと、どうしても使い方がモニタースピーカーとして落ち着いてしまいそうですが、P.Audioのユニットはとても遊び心を掻き立てるユニットです。

このユニットをどう鳴らそうかなんて、ついつい妄想を抱いてしまいます。

何かいい料理法があったら教えてください。

サムライジャパンでございます。

最近エレックス様もお忙しいのか、ブログの更新がなかなか進み難いようですね。

さて前回エレックス様にお勧めしていたALTECの復刻版、Great Plains Audio社のユニットのお話をしたと思います。

わたしもALTECユーザー暦も長いので、とても興味のあるブランドです。

そんなアルテックブランドの有名なユニットの中に、604シリーズという15インチの2ウエイ同軸ユニットがあることは、マニアの方ならよくご存知でしょう。

実は私もこのユニットは好きなモデルの一つで、Great Plains Audio社のユニットでも当然復刻されています。

160~200リットルくらいの容積の箱に入れた、モニターとして使ってみたいユニットです。

さてそんな魅力のある同軸ユニットですが、じつは他に非常に気になるユニットがあるのです。

これはP.AudioというメーカーのBM-12CXHAという12インチ(30センチ)の2ウエイ同軸ユニットです。

既にお気づきのように、604シリーズにとても似た面構えですね。

そしてこのユニットのスペックですが、かなり優秀です。

WOOFER MODEL - BM12CXHA

Low Frequency Specifications

Nominal Basket Diameter

12" / 304.8mm

Impedance

8 ohms

RMS Power Rating

300 watts

Program Power Rating 600 watts

Frequency Range

55Hz - 18kHz

Sensitivity (1W/1m)

100dB SPL

Voice Coil Diameter

2.5" / 63.5mm

Magnet Weight 100 oz.

High Frequency Specifications

Rated Impedance 8 ohms

RMS Power Rating 40 watts

Program Power Rating 80 watts

Frequency Range 1.5kHz - 18kHz

Sensitivity (1W/1m) 106dB SPL

Voice Coil Diameter 1.75" / 44.5mm

Magnet Weight 3.74 lbs.

Thiele-Small Parameters

Resonant Frequency (Fs) 55 Hz

Impedance (Re) 5.8 ohms

Mechanical Q (Qms) 8.31

Electrical Factor(Qes) .24

Total Q (Qts) .23

Comp. Equivelant Vol. (Vas) 2.84 ft3 / 80.31 Liters

Voice Coil Overhang (Xmax) 3 mm

Surface Area of Cone (Sd) .051 m2

BL Factor (BL)

ご覧のように抱えているマグネットは強力で、しかもハイレンジのドライバーは1インチサイズの本格的な構成です。

604シリーズは15インチなので、それより少し小型のモデルがほしいという方には魅力的なユニットではないでしょうか。

スペックを見る限り、604シリーズなどと同じように1.500Hzあたりで、12dbスロープのカットあたりが丁度いいようにも思えます。

でも、P.Audioなんてあまり聞いた事の無いブランド名ですね。

このP.Audio社ですが、生産工場はタイを本拠地にした、欧米ではプロフェッショナルユニットのブランドとして有名なのです。

しかも世界中のメーカーのOEM生産を請け負うなど、その技術力も確かなメーカーなのです。

そんなP.Audioの同軸ユニットですが、メーカーの標準ラインナップとは異なり、じつはこのシリーズのモデルはヨーロッパの方では売られていなくて、アメリカの一部のショップでのみ取り扱われています。

今まで何度か紹介したAudio Nirvanaのデビットさんのところでも、じつはこれの上級モデルである強力バージョンも取り扱っているくらいですので、やはり信頼のおけるユニットといえます。

WOOFER MODEL - BM12CX38

Low Frequency Specifications

Nominal Basket Diameter

12" / 304.8mm

Impedance

8 ohms

RMS Power Rating

500 watts

Program Power Rating 1,000 watts

Frequency Range

50Hz - 1.2kHz

Sensitivity (1W/1m)

99dB SPL

Voice Coil Diameter

4" / 101.6mm

Magnet Weight 100 oz.

High Frequency Specifications

Rated Impedance 8 ohms

RMS Power Rating 100 watts

Program Power Rating 200 watts

Frequency Range 1.2kHz - 18kHz

Sensitivity (1W/1m) 109dB SPL

Voice Coil Diameter 2.84" / 72.14mm

Magnet Weight 6.6 lbs.

Thiele-Small Parameters

Resonant Frequency (Fs) 42 Hz

Impedance (Re) 7.0 ohms

Mechanical Q (Qms) 5.99

Electrical Factor(Qes) .19

Total Q (Qts) .19

Comp. Equivelant Vol. (Vas) 3.8 ft3 / 107.5 Liters

Voice Coil Overhang (Xmax) 4.5 mm

Surface Area of Cone (Sd) .057 m2

BL Factor (BL)

上のモデルと見るからにマグネットの径が違うのですが、じつはこの上級モデルはドライバーも2インチサイズと強力になります。

センターのハイレンジのホーンもアルミ削り出しの本格派で、タンノイの同軸のホーンを大きくした感じですね。

この上にも15インチサイズもあり、また8インチや10インチという手軽に使えるサイズもラインナップしています。

このシリーズはどれも能率も高めで、ローエンドの共振周波数も比較的高めなようですので、やや大型エンクロージャー向きのユニットですね。

そのような意味ではALTECの604シリーズにとても似た傾向のユニットかもしれません。

たぶんスペック的には604シリーズより優秀かも。

サイズもサイズですので卓上オーディオ派の方にはお勧めできませんけど、バスレフBOXやマルチダクトのエンクロージャーに入れて鳴らしてみたいユニットですね。

またはタンノイのオートグラフやウエストミンスターのように、ショートフロントホーンとバックロードホーンを組み合わせたエンクロージャーに入れて、オールホーンのシステムなんていうのも面白いかもしれませんよ。

604シリーズだと、どうしても使い方がモニタースピーカーとして落ち着いてしまいそうですが、P.Audioのユニットはとても遊び心を掻き立てるユニットです。

このユニットをどう鳴らそうかなんて、ついつい妄想を抱いてしまいます。

何かいい料理法があったら教えてください。