| 2025/05/04 01:19 |

[PR] |

| 2013/02/04 12:35 |

ALTEC アルテック復刻版 |

みなさまこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ここしばらくAudioNirvanaのハイパフォーマンスフルレンジユニットについてお話してきましたが、その話の中でエレックス様にそ勧めしていたALTECの復刻版ユニットのお話が出ていたと思います。

AudioNirvanaは、微妙で繊細な音の表現に優れているので、店内のアンプなどの比較試聴用として勧めていたもので、メインシステム用ではありませんでした。

ご存知の方も多いように、エレックス様のメインデモ機はゴトウユニットを用いたオールホーンシステムです。

そこのローエンドはALTEC 515-16Cが受け持っていたので、その代替用として515-8Cや414-8Bなどのアルニコマグネットモデルお勧めしていたのです。

しかしご存知の方も多いように現在ALTEC社では、従来の大型ユニットの生産は終了し、現在ではもちろん新品では手に入らないのです。

ましてやいち早く生産を終了してしまったアルニコマグネットモデルならなおさらです。

国内の中古市場ではALTECのユニットをちらほら見かける機会も多いのですが、ベストコンディションのユニットをそろえるとなると意外と見つけ難いものです。

そこでエレックス様にALTECの復刻版をお勧めしたというわけです。

じつは私も20年ほどALTEC 515Cを使っていました。

本当は励磁型磁気回路を持つ旧マクソニックのL403EXというユニットが欲しかったのですが、ご存知の方も多いように、かつての日航機事故以降、旧マクソニックが消滅してしまい入手できませんでした。

今は磁気回路の設計製造を行っていたメーカーが、新マクソニックとして再スタートさせましたけど、そのハイスペックに比例するように、価格的にもハイスペックということで、手軽の購入というわけにもいきません。

そのようなこともあり515を使っていたわけですが、その性能とは裏腹に意外と使いこなしは難しいユニットですけど、初期初動もよく、ハイスピードで切れのある低音を聞かせてくれました。

そんなアルテックのユニットが現在でも生産されているのです。

といっても、ブランド名はALTECではなくGreat Plains Audio(GPA)なのですけどね。

そういうと、気の早い人なら「なんだ偽物か!」「レプリカか!」「どうせパチものだろ!」なんて言い出してしまうでしょうね。

じつはALTEC社が生産工場を閉鎖するに時、ALTECの顧客フォローや修理メンテナンス、そしてユニットの生産をするために、歴代の資料や図面から生産設備までを全てGreat Plains Audio社が引き継いだのです。

だから変わったのは会社名だけのようなものです。

もちろん生産されるモデルもALTEC時代のままです。

ただしブランド名からはALTECのロゴが消えたので、ブランド名で音を判断する方には受け入れがたいことかもしれませんね。

でも少なくともコンディションの悪いユニットよりは遥かにハイパフォーマンスだと思いますよ。

もちろん中にはヒストリーが好きな方も多くいますので、何が何でもブランド名にこだわるという方もいます。

それに多少コンディションが悪かろうが、音が少しアンバランスだろうが、ブランドに拘る方もいるはずです。

かつてアメリカ製ユニットとしてJBLと人気を二分するブランドでしたから、そのブランド名に拘る気持ちも分からなくはありません。

でも実際にはブランドロゴが音を出すわけではないし、スピーカーの表面にブランド名が付けられているわけではありません。

でも既に生産が終了して長い年月が過ぎたユニットが、新品の状態で同じものが手に入るというのは、非常に喜ばしいことではないでしょうか。

しかも手ごろで使い易い416や802などのアルニコマグネットモデルも最近生産されるようになり、288シリーズのアルニコマグネットモデルも受注ができるようになりました。

また再スタート当初から生産していた、ALTEC晩年のフェライトマグネットモデルの復刻版もラインナップしており、人気の604シリーズの2ウエイ同軸ユニットも手に入れることが出来ます。

それに古いユニットなどの修理メンテナンスなども行っており、着磁作業まで行っているそうです。

特に古いユニットで問題になるのが振動版などのリペアパーツですが、それらも全て用意できるとのことで、ALTEC愛用者にとってもありがたい会社なのです。

ただどうしてもALTECのロゴこそ命だという方にはお勧めできませんが、当時のユニットとほぼ同じ物で、唯一の違いはブランドロゴのラベルだけというのなら、新品であのサウンドが手に入れられるというのなら、素晴らしいことではないでしょうか。

コンディションが悪かろうが、音がちぐはぐだろうが、絶対的にALTECのロゴの付いたユニットでなければ認めないという人にはお勧めできない話ですが、当時のあの感動できるサウンドを、しかも新品で手に入れたい人には最高のユニットだと思います。

ALTECのサウンドが好きで、しかもできるだけ新品が欲しい、ブランドロゴなんて見えないから関係ない、あの感動できる音が出ればそれだけでいい。

そんな情熱的な方にこそぜひとも活用してもらいたいユニットですね。

ただ使い古された中古ユニットばかりの世界なので、エージングの終了しない音をちょっとだけ聞いて、やっぱりALTECじゃないなんて簡単に片付けてしまう情熱のない方には、できれば使って欲しくないユニットかもしれません。

私も新たなシステムを組みたくなる誘惑に悩まされる日々が続いています。

これだからオーディオは楽しくて仕方が無いのですが。

サムライジャパンでございます。

ここしばらくAudioNirvanaのハイパフォーマンスフルレンジユニットについてお話してきましたが、その話の中でエレックス様にそ勧めしていたALTECの復刻版ユニットのお話が出ていたと思います。

AudioNirvanaは、微妙で繊細な音の表現に優れているので、店内のアンプなどの比較試聴用として勧めていたもので、メインシステム用ではありませんでした。

ご存知の方も多いように、エレックス様のメインデモ機はゴトウユニットを用いたオールホーンシステムです。

そこのローエンドはALTEC 515-16Cが受け持っていたので、その代替用として515-8Cや414-8Bなどのアルニコマグネットモデルお勧めしていたのです。

しかしご存知の方も多いように現在ALTEC社では、従来の大型ユニットの生産は終了し、現在ではもちろん新品では手に入らないのです。

ましてやいち早く生産を終了してしまったアルニコマグネットモデルならなおさらです。

国内の中古市場ではALTECのユニットをちらほら見かける機会も多いのですが、ベストコンディションのユニットをそろえるとなると意外と見つけ難いものです。

そこでエレックス様にALTECの復刻版をお勧めしたというわけです。

じつは私も20年ほどALTEC 515Cを使っていました。

本当は励磁型磁気回路を持つ旧マクソニックのL403EXというユニットが欲しかったのですが、ご存知の方も多いように、かつての日航機事故以降、旧マクソニックが消滅してしまい入手できませんでした。

今は磁気回路の設計製造を行っていたメーカーが、新マクソニックとして再スタートさせましたけど、そのハイスペックに比例するように、価格的にもハイスペックということで、手軽の購入というわけにもいきません。

そのようなこともあり515を使っていたわけですが、その性能とは裏腹に意外と使いこなしは難しいユニットですけど、初期初動もよく、ハイスピードで切れのある低音を聞かせてくれました。

そんなアルテックのユニットが現在でも生産されているのです。

といっても、ブランド名はALTECではなくGreat Plains Audio(GPA)なのですけどね。

そういうと、気の早い人なら「なんだ偽物か!」「レプリカか!」「どうせパチものだろ!」なんて言い出してしまうでしょうね。

じつはALTEC社が生産工場を閉鎖するに時、ALTECの顧客フォローや修理メンテナンス、そしてユニットの生産をするために、歴代の資料や図面から生産設備までを全てGreat Plains Audio社が引き継いだのです。

だから変わったのは会社名だけのようなものです。

もちろん生産されるモデルもALTEC時代のままです。

ただしブランド名からはALTECのロゴが消えたので、ブランド名で音を判断する方には受け入れがたいことかもしれませんね。

でも少なくともコンディションの悪いユニットよりは遥かにハイパフォーマンスだと思いますよ。

もちろん中にはヒストリーが好きな方も多くいますので、何が何でもブランド名にこだわるという方もいます。

それに多少コンディションが悪かろうが、音が少しアンバランスだろうが、ブランドに拘る方もいるはずです。

かつてアメリカ製ユニットとしてJBLと人気を二分するブランドでしたから、そのブランド名に拘る気持ちも分からなくはありません。

でも実際にはブランドロゴが音を出すわけではないし、スピーカーの表面にブランド名が付けられているわけではありません。

でも既に生産が終了して長い年月が過ぎたユニットが、新品の状態で同じものが手に入るというのは、非常に喜ばしいことではないでしょうか。

しかも手ごろで使い易い416や802などのアルニコマグネットモデルも最近生産されるようになり、288シリーズのアルニコマグネットモデルも受注ができるようになりました。

また再スタート当初から生産していた、ALTEC晩年のフェライトマグネットモデルの復刻版もラインナップしており、人気の604シリーズの2ウエイ同軸ユニットも手に入れることが出来ます。

それに古いユニットなどの修理メンテナンスなども行っており、着磁作業まで行っているそうです。

特に古いユニットで問題になるのが振動版などのリペアパーツですが、それらも全て用意できるとのことで、ALTEC愛用者にとってもありがたい会社なのです。

ただどうしてもALTECのロゴこそ命だという方にはお勧めできませんが、当時のユニットとほぼ同じ物で、唯一の違いはブランドロゴのラベルだけというのなら、新品であのサウンドが手に入れられるというのなら、素晴らしいことではないでしょうか。

コンディションが悪かろうが、音がちぐはぐだろうが、絶対的にALTECのロゴの付いたユニットでなければ認めないという人にはお勧めできない話ですが、当時のあの感動できるサウンドを、しかも新品で手に入れたい人には最高のユニットだと思います。

ALTECのサウンドが好きで、しかもできるだけ新品が欲しい、ブランドロゴなんて見えないから関係ない、あの感動できる音が出ればそれだけでいい。

そんな情熱的な方にこそぜひとも活用してもらいたいユニットですね。

ただ使い古された中古ユニットばかりの世界なので、エージングの終了しない音をちょっとだけ聞いて、やっぱりALTECじゃないなんて簡単に片付けてしまう情熱のない方には、できれば使って欲しくないユニットかもしれません。

私も新たなシステムを組みたくなる誘惑に悩まされる日々が続いています。

これだからオーディオは楽しくて仕方が無いのですが。

PR

| 2013/02/04 12:35 |

The Funk Film Achromat ターンテーブルマット |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回 前々回と,イギリスのアナログプレーヤーメーカである、The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルのお話をしました。

今までリファレンスターンテーブルマットとして、うちのプレーヤーでは百戦錬磨の不動の地を築きあげてきたオーディオテクニカ製の、ハードアルマイト処理のアルミ製ターンテーブルマットを、ほんの数秒で秒殺してしまったお話をしてきました。

とにかく微小レベルの信号ほどその違いが大きく現れ、いかに今まで聞こえていなかったのかと実感しています。

とにかくその領域での能力は非常に高く、まるでカートリッジをグレードアップしたのではとさえ思うほど、繊細なニュアンスを伝える音が聞こえてくるのです。

さてこのターンテーブルマットがなぜこのような効果を表すのか、簡単に説明いたします。

アナログ再生をされている方ならご存知の方も多いと思いますが、わずか数グラムという非常に軽い針圧の掛かるレコード盤の上では、先端が鋭く磨かれたダイヤモンド針が、ナイロンでできたレコード盤気刻み込まれた溝をトレースしていますね。

その針の先端ですが、針圧は数グラムと非常に軽いものの、ダイヤモンド針の先端は非常に細いため、単位面積あたりの加重という観点で見れば、とてつもない重力がかかっています。

しかも移動してトレースするレコード盤の溝は柔らかいため、固いダイヤモンド針と接触すると、レコード盤の溝もゴムのようにグニャリと大きく変形します。

そして針が通過した後固有の弾性の効果で、変形した溝はまた元の姿に戻ります。

そのような事だけでもレコード盤には振動が発生しますので、レコード盤自体も共振を起こします。

ディスクスタビライザーなどのアクセサリーも、レコード盤の固有の共振を抑える効果があるため売られています。

もちろんターンテーブルマットにしても、この共振を抑える目的で振動を吸収して音をクリヤーにする目的のもの、またメタル系など硬質な材質を用いて、振動を吸収するのではなく逆振動を跳ね返して音をクリヤーにしようとするもの、またはプラッターの固有共振を遮断する目的のものや共鳴を抑える目的のものなど様々なものがあります。

当然柔らかいレコード盤が、メタルのプラッターに触れて傷を付き難くする目的もあります。

そのような様々な種類のターンテーブルマットが市場にあり、使用するターンテーブルのプラッターとの相性というのもあるため、どのマットが最高でどのマットが最低だとも言い切れない面があります。

しかしThe Funk Film 社製のAchromatは、ミクロの小さな気泡がある特許取得済みの特殊な構造を持つ材質により、レコード盤上に発生する不必要な不要共振のみを抑え、レコード盤に刻まれた信号を極力引き出そうと研究開発された製品です。

また様々な種類のプラッター単体が持つ、固有の共振や振動などをレコード盤へ伝へ難くするという面でも、非常に優れた効果を表します。

これはゴムやフェルトなどの柔らかい材質だと、必要以上に音となる振動を吸収しすぎたり、また振動自体が減衰しきれないで余韻として残る事もあります。

一方メタル系に代表されるハード系は、振動吸収能力は非常に低いので、不必要に音を吸収してしまう事はないものの、逆に固有共振の発生がしやすくかつ減衰し難い点があり、プラッターとの相性によっては逆効果ということにもなりかねません。

ちなみにうちのプレーヤーのプラッターは、慣性質量を稼ぐために外周が大きく重いプラッターが付いていますが、外周まで覆う大きな純正のゴムマットを外してしまうと、単体で叩くとチーンと響きやすい特性を持ちます。

アルミや真鍮などの重量のある金属マットを載せれば、共振周波数の違いで鳴き自体は収まるものの、ダイレクトドライブ特有の濁り音も出てしまします。

そのようなプラッターへThe Funk Film 社製のAchromatを直接載せると、プラッターの響きを抑える事はできないものの、その影響がカートリッジに拾われ難いのです。

振動や共振をうまく吸収するからといって、ゴムやフェルトのように鈍い音はしませんし、逆にメタル系のマットよりクリアーで切れやスピードだってあります。

しばらくターンテーブルマットなど蚊帳の外の話と思っていましたが、時代の流れとともに近年のハイエンドアナログ再生の世界も、日本市場ばかり見ていると時間が昔から止まったような状況ですけど、世界ではやはり時代とともに進化し続けているのですね。

今回サンプルとして送っていただいたものは、前にも話しましたように、薄いプラッターやアームの高さ調整ができないプレーヤーなどでも使用できるようにと、厚みを3ミリに抑えたタイプのものです。

本来は推薦標準仕様の5ミリ厚のマットの方が効果が的確に現れやすいそうで、使用可能な限り5ミリ厚を推奨されています。

そのような意味では3ミリ厚は条件としては最高峰の状況ではないものの、これだけの効果が現れるというのは、やはり尋常ではない優れものなのかもしれませんね。

とこのように死角なしにみえるThe Funk Firm 社製のAchromatの粗を探してみましょう。

まず、手の持った感じは非常に軽く重量感もありませんし、金属などのような硬質感もありません。

重さイコール金額という発想が沸く方には、正直ボッタクリと罵声を浴びせられそうなほどチープ感が漂います。

それに有名メーカーブランドのロゴも入っていませんから、友人知人オーディオマニアの仲間に対して自慢すらできません。

超高額品であれば所有しているだけで満足感に満たされるものもありますが、それなりの価格もしますし安物ではないものの、高額の良い物を買ったぞと所有しての満足感も気薄です。

また特別煌びやかな音色になるわけでもなく、重厚で押し迫るような低音を増幅させるわけでもなく、切れのある音は切れ味良く、柔らかい音は柔らかく、小さな音は小さく繊細に、大きい音はダイナミックにただ鳴るだけで、あくまでもレコード盤に刻み込まれた信号を、忠実にカートリッジに拾わせる手助けをしているに過ぎません。

そのような意味では面白みにかけると感じてしまう人にも、やはりお勧めできるものではないでしょう。

また往年の名機が奏でるノスタルジックなサウンドを望む方にも、必要以上に音を拾い出してしまう事になりますので、当時のままの当時の音を望むという方にもお勧めできないでしょう。

それと細かい微細な信号を全く気にしない方、あるいは聞き取れる感性を持ち合わせていない方にも、無用の長物といえそうです。

ただレコードにはどれだけ情報が刻み込まれているのか、そのあたりに情熱を燃やす事のできる好奇心旺盛な方には、これはたまらないような音の世界が待っている事でしょう。

さてターンテーブルマットという、アナログの世界でも脇役的なアクセサリー用品ですが、さすがに絶対的なユーザー数は少ないため、国内のメーカーでは、扱うところや新製品を出すところも極わずかです。

しかし海の向こうでは今でもハイエンド機種がメインですが、以前ほどではないので絶対数は多くありませんが、ハイレベルなオーディオマニアが手を出すジャンルとして今でもアナログ再生は活気があるようです。

実際 The Funk Film 社でも自社開発のアナログプレーヤーを持っていますし、長期にわたり研究された独自の理論を持つトーンアームや、LINNのLp12を劇的にグレードアップさせる、LINN純正グレードアップキットを凌駕するような内容のグレードアップキットもラインナップしています。

今回はThe Funk Film 社製のAchromatというターンテーブルマットについてのお話でしたが、ターンテーブルやトーンアームに対する姿勢も並々ならぬものがあり、このあたりは日を改めてお話したいと思います。

時代の進化とともにアナログオーディオの世界も日々進歩しているのですね。

アナログオーディオといえば、時代遅れの懐古趣味として見られてしまう事もあるのですが、手間も技術もノウハウもお金もかかりますし、お手軽に楽しみにくい難しい面はありますけど、海外ではハイレベルなオーディオマニアだからこそ手を出せる世界という概念も、これらの開発姿勢など見ると納得できてくるものです。

と長くなってしまいましたので今回はここまで。

次回また楽しいお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回 前々回と,イギリスのアナログプレーヤーメーカである、The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルのお話をしました。

今までリファレンスターンテーブルマットとして、うちのプレーヤーでは百戦錬磨の不動の地を築きあげてきたオーディオテクニカ製の、ハードアルマイト処理のアルミ製ターンテーブルマットを、ほんの数秒で秒殺してしまったお話をしてきました。

とにかく微小レベルの信号ほどその違いが大きく現れ、いかに今まで聞こえていなかったのかと実感しています。

とにかくその領域での能力は非常に高く、まるでカートリッジをグレードアップしたのではとさえ思うほど、繊細なニュアンスを伝える音が聞こえてくるのです。

さてこのターンテーブルマットがなぜこのような効果を表すのか、簡単に説明いたします。

アナログ再生をされている方ならご存知の方も多いと思いますが、わずか数グラムという非常に軽い針圧の掛かるレコード盤の上では、先端が鋭く磨かれたダイヤモンド針が、ナイロンでできたレコード盤気刻み込まれた溝をトレースしていますね。

その針の先端ですが、針圧は数グラムと非常に軽いものの、ダイヤモンド針の先端は非常に細いため、単位面積あたりの加重という観点で見れば、とてつもない重力がかかっています。

しかも移動してトレースするレコード盤の溝は柔らかいため、固いダイヤモンド針と接触すると、レコード盤の溝もゴムのようにグニャリと大きく変形します。

そして針が通過した後固有の弾性の効果で、変形した溝はまた元の姿に戻ります。

そのような事だけでもレコード盤には振動が発生しますので、レコード盤自体も共振を起こします。

ディスクスタビライザーなどのアクセサリーも、レコード盤の固有の共振を抑える効果があるため売られています。

もちろんターンテーブルマットにしても、この共振を抑える目的で振動を吸収して音をクリヤーにする目的のもの、またメタル系など硬質な材質を用いて、振動を吸収するのではなく逆振動を跳ね返して音をクリヤーにしようとするもの、またはプラッターの固有共振を遮断する目的のものや共鳴を抑える目的のものなど様々なものがあります。

当然柔らかいレコード盤が、メタルのプラッターに触れて傷を付き難くする目的もあります。

そのような様々な種類のターンテーブルマットが市場にあり、使用するターンテーブルのプラッターとの相性というのもあるため、どのマットが最高でどのマットが最低だとも言い切れない面があります。

しかしThe Funk Film 社製のAchromatは、ミクロの小さな気泡がある特許取得済みの特殊な構造を持つ材質により、レコード盤上に発生する不必要な不要共振のみを抑え、レコード盤に刻まれた信号を極力引き出そうと研究開発された製品です。

また様々な種類のプラッター単体が持つ、固有の共振や振動などをレコード盤へ伝へ難くするという面でも、非常に優れた効果を表します。

これはゴムやフェルトなどの柔らかい材質だと、必要以上に音となる振動を吸収しすぎたり、また振動自体が減衰しきれないで余韻として残る事もあります。

一方メタル系に代表されるハード系は、振動吸収能力は非常に低いので、不必要に音を吸収してしまう事はないものの、逆に固有共振の発生がしやすくかつ減衰し難い点があり、プラッターとの相性によっては逆効果ということにもなりかねません。

ちなみにうちのプレーヤーのプラッターは、慣性質量を稼ぐために外周が大きく重いプラッターが付いていますが、外周まで覆う大きな純正のゴムマットを外してしまうと、単体で叩くとチーンと響きやすい特性を持ちます。

アルミや真鍮などの重量のある金属マットを載せれば、共振周波数の違いで鳴き自体は収まるものの、ダイレクトドライブ特有の濁り音も出てしまします。

そのようなプラッターへThe Funk Film 社製のAchromatを直接載せると、プラッターの響きを抑える事はできないものの、その影響がカートリッジに拾われ難いのです。

振動や共振をうまく吸収するからといって、ゴムやフェルトのように鈍い音はしませんし、逆にメタル系のマットよりクリアーで切れやスピードだってあります。

しばらくターンテーブルマットなど蚊帳の外の話と思っていましたが、時代の流れとともに近年のハイエンドアナログ再生の世界も、日本市場ばかり見ていると時間が昔から止まったような状況ですけど、世界ではやはり時代とともに進化し続けているのですね。

今回サンプルとして送っていただいたものは、前にも話しましたように、薄いプラッターやアームの高さ調整ができないプレーヤーなどでも使用できるようにと、厚みを3ミリに抑えたタイプのものです。

本来は推薦標準仕様の5ミリ厚のマットの方が効果が的確に現れやすいそうで、使用可能な限り5ミリ厚を推奨されています。

そのような意味では3ミリ厚は条件としては最高峰の状況ではないものの、これだけの効果が現れるというのは、やはり尋常ではない優れものなのかもしれませんね。

とこのように死角なしにみえるThe Funk Firm 社製のAchromatの粗を探してみましょう。

まず、手の持った感じは非常に軽く重量感もありませんし、金属などのような硬質感もありません。

重さイコール金額という発想が沸く方には、正直ボッタクリと罵声を浴びせられそうなほどチープ感が漂います。

それに有名メーカーブランドのロゴも入っていませんから、友人知人オーディオマニアの仲間に対して自慢すらできません。

超高額品であれば所有しているだけで満足感に満たされるものもありますが、それなりの価格もしますし安物ではないものの、高額の良い物を買ったぞと所有しての満足感も気薄です。

また特別煌びやかな音色になるわけでもなく、重厚で押し迫るような低音を増幅させるわけでもなく、切れのある音は切れ味良く、柔らかい音は柔らかく、小さな音は小さく繊細に、大きい音はダイナミックにただ鳴るだけで、あくまでもレコード盤に刻み込まれた信号を、忠実にカートリッジに拾わせる手助けをしているに過ぎません。

そのような意味では面白みにかけると感じてしまう人にも、やはりお勧めできるものではないでしょう。

また往年の名機が奏でるノスタルジックなサウンドを望む方にも、必要以上に音を拾い出してしまう事になりますので、当時のままの当時の音を望むという方にもお勧めできないでしょう。

それと細かい微細な信号を全く気にしない方、あるいは聞き取れる感性を持ち合わせていない方にも、無用の長物といえそうです。

ただレコードにはどれだけ情報が刻み込まれているのか、そのあたりに情熱を燃やす事のできる好奇心旺盛な方には、これはたまらないような音の世界が待っている事でしょう。

さてターンテーブルマットという、アナログの世界でも脇役的なアクセサリー用品ですが、さすがに絶対的なユーザー数は少ないため、国内のメーカーでは、扱うところや新製品を出すところも極わずかです。

しかし海の向こうでは今でもハイエンド機種がメインですが、以前ほどではないので絶対数は多くありませんが、ハイレベルなオーディオマニアが手を出すジャンルとして今でもアナログ再生は活気があるようです。

実際 The Funk Film 社でも自社開発のアナログプレーヤーを持っていますし、長期にわたり研究された独自の理論を持つトーンアームや、LINNのLp12を劇的にグレードアップさせる、LINN純正グレードアップキットを凌駕するような内容のグレードアップキットもラインナップしています。

今回はThe Funk Film 社製のAchromatというターンテーブルマットについてのお話でしたが、ターンテーブルやトーンアームに対する姿勢も並々ならぬものがあり、このあたりは日を改めてお話したいと思います。

時代の進化とともにアナログオーディオの世界も日々進歩しているのですね。

アナログオーディオといえば、時代遅れの懐古趣味として見られてしまう事もあるのですが、手間も技術もノウハウもお金もかかりますし、お手軽に楽しみにくい難しい面はありますけど、海外ではハイレベルなオーディオマニアだからこそ手を出せる世界という概念も、これらの開発姿勢など見ると納得できてくるものです。

と長くなってしまいましたので今回はここまで。

次回また楽しいお話をしたいと思います。

| 2013/02/04 12:34 |

魔法のターンテーブルマット The Funk Firm Achromat |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回は,イギリスのアナログプレーヤーメーカである、The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルのお話をしました。

前回もお話したように、今まで私のところのリファレンスターンテーブルマットは、オーディオテクニカ製のハードアルマイト処理をされたターンテーブルマットを使用していました。

もちろん今まで様々なターンテーブルマットを試してきたのですが、その中でも情報量の多さや音の立ち上がりの良さ、また音の質感や表現力、不要な共振の発生の少なさなどの様々な要素を考慮した結果勝ち抜いてきたマットです。

とはいっても、これが世界最高のマットとは断言する気などはありません。

使用するターンテーブルによって、ダイレクトドライブ、ベルトドライブ、糸ドライブ、アイドラードライブなど、プラッターの回転方式も様々ですし、そのプラッターの材質も、合金、アルミ、砲金、ステンレス、クリスタル、アクリルなど様々で、そのプラッター自体の大きさや重さも実に様々な種類がありますね。

それぞれ独自の固有共振を持っていますし、プラッターに載せるターンテーブルマットとの相性によっては、共鳴を抑えたり、振動を抑えたり、また逆に美しく響いたりなど、この組み合わせも無限に存在してしまうのではないかというほど、いざ選択する上で悩みが尽きないものです。

しかも価格帯も様々で、ほんとにお小遣い程度で手に入れられるものから、そんなの手が出せませんという高額なものまでありますし、プラッターとマットの組み合わせによっては、珠玉のサウンドにもなれば、聞くに堪えない音に成り下がる事も珍しくありません。

そのような悩みが尽きないのもアナログ再生の楽しみの一つですが、一度リファレンスとして決めた物の場合、簡単のその座を譲りたくない心理も働き、新たなチャレンジを阻んでしまい、マンネリ化してしまうという可能性もあります。

また、高額なマットを手に入れた場合、それが仮に望みの音を奏でないとしても、きっと良いはずなのだと自己暗示かけてしまおうとすることだってあります。

私もそうならないように、時折様々な材質のものをテストしたり、異種マットを組み合わせてみたりなど、常に新しい気持ちで音楽と向き合えるようにしてきました。

そのような経緯の中でも、先のオーディオテクニカ製のマットは、他の材質のマットなどの追従を退け、激戦の中を潜り抜けてきた百戦錬磨の猛者だったのです。

だから今回サンプルで送られてきたThe Funk Firm 社製のAchromatに関しては、GT2000のプラッターとオーディオテクニカのマットの間に入れる、下敷きに良いのではと考えていたのです。

それに持った感じだってアナログLP盤ぐらいの重さしかないし、たたいてもパカパカとした軽い音がするわけで、どう見ても価格相応には思えないほどチープ感が漂っているわけです。

しかし・・・結果といえば、前回の部ログにも書いたように秒殺。

歴戦の猛者であるオーディオテクニカ製のマットを一撃でKO.。

・・・・・・こんなはずはない。

こんな安っぽいチープ感漂うマットが・・・

よし!リベンジだ!

もうひと勝負といこう!

あれぇ?・・・・・あっさり玉砕?

いやそんなはずは・・・

・・・・・何度聞いても、様々なジャンルのレコードをかけても、やはり結果は同じ。

んん~ん・外人さんが書いていたブログや書き込みのコメントは嘘ではなかったようです。

The Funk Firm 社製のAchromatは、まさしく魔法のようなターンテーブルマットです。

さてこれではいったい何の話なのか何がどのようにどうなのかわかりませんね。

一般的にいえば、これ音が良いよ!となるのでしょうが、そんな抽象的な話では何を基準に良いのか悪いのかなんてわかりません。

これがオーディオ雑誌のテスト記事などのように話せば、○○のパーッカッションは際立ち・・・○○のテンパニーが深く響き渡り・・・○○のギターは切れ味がよく・・・○○の声は艶やかに・・・

このように表現しても参考にこそなりますが、実際流れてくる音楽に関して言葉で表現しても、なかなか伝わりにくい面があるのも事実で、あの記事は嘘が書いてあると、記事を鵜呑みにして購入した方が激怒なんていう話もありますね。

そのような意味で、たとえば音の良し悪しの判断基準が、ふくよかな低音が好みであるとか、煌びやかな艶のある音が好きだとかいうような、音色の好みを判断基準にするのであれば、プラッターとマットの相性で音に色づけの出やすいマットをお勧めします。

ではいったい私は何を基準として、百戦錬磨のオーディオテクニカ製のマットが秒殺されたと判断したのか、それは圧倒的な情報量に違いです。

今まで聞き慣れているレコードに、まだこんなに音が隠れていたのかと思うほど、とにかく微細な情報が赤裸々に聞こえてきたのです。

聞こえてくる音楽の空間がまるで違います。

空気の色さえわかるのではというほど繊細なイントネーションの表現も見事で、大編成のオーケストラなどの音の分離も際立ち、何より奥行き感もより良く感じられるなど、とにかく微細な音の出方が見事です。

ソフト系のマットの場合、この微細な信号まで振動を吸収してしまうことが多く、どことなく活力の削がれた音になる事も多いものです。

それならばと全てを吸収せず跳ね返すようにと、ハード系のマットの場合、確かに微細な情報なども聞こえてくるものの、プラッターに伝わる固有の振動などもダイレクトに拾いやすく、また固有共振を起こす場合もあるため、独特の響きが減衰せずに音に乗ってしまい、逆に音を濁してしまう問題もあります。

もともと私は、高硬質、高剛性、高比重の3高主義でしたが、結果的に固有の共振周波数が変化するだけで、根本的な解決にならない経験から、どこかで共振や振動を減衰させる必要性を感じていました。

そのため、オーディオテクニカ製のマットを使用していても、共振や振動を減衰させる方法を何度も模索していました。

そして今回The Funk Firm 社製のAchromatを試したのですが、実はこの見た目にも安っぽい、チープ感漂う材質や構造こそ、相反するこれらの問題を見事に解決するためだったのです。

もちろん当初考えていた、テクニカ製マットの下敷きテストも何度も行いましたが、結果を言えば、レコード盤に接触するマットがThe Funk Firm 社製のAchromatの方が遥かに良いのです。

プラッターへ直接載せたり、真鍮マットの上に載せたりと、様々なテストもしてみましたが、レコード盤が直接触れるマットがThe Funk Firm 社製のAchromatであれば、意外と違いも出てこないようですので、The Funk Firm 社でも説明していたように、プラッターの薄い比較的低価格のターンテーブルから、数百万するであろう重量級のターンテーブルの、どちらでもその効果を実感できるとありましたが、まさしくその通りなのかもしれません。

でも今回実験したのは薄い3ミリのタイプで、The Funk Firm 社製のAchromat標準仕様のほうは5ミリ厚で、実際5ミリの方がその効果が如実に現れるそうです。

ラインナップは5ミリ、3ミリ以外に、テクニクスの1200やガラード301 401専用もあるそうです。

と、つい夢中で話しているうち長くなってしまいましたので、今回はここまで。

次回このThe Funk Firm 社製のAchromatの秘密である、技術的解説に関してお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回は,イギリスのアナログプレーヤーメーカである、The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルのお話をしました。

前回もお話したように、今まで私のところのリファレンスターンテーブルマットは、オーディオテクニカ製のハードアルマイト処理をされたターンテーブルマットを使用していました。

もちろん今まで様々なターンテーブルマットを試してきたのですが、その中でも情報量の多さや音の立ち上がりの良さ、また音の質感や表現力、不要な共振の発生の少なさなどの様々な要素を考慮した結果勝ち抜いてきたマットです。

とはいっても、これが世界最高のマットとは断言する気などはありません。

使用するターンテーブルによって、ダイレクトドライブ、ベルトドライブ、糸ドライブ、アイドラードライブなど、プラッターの回転方式も様々ですし、そのプラッターの材質も、合金、アルミ、砲金、ステンレス、クリスタル、アクリルなど様々で、そのプラッター自体の大きさや重さも実に様々な種類がありますね。

それぞれ独自の固有共振を持っていますし、プラッターに載せるターンテーブルマットとの相性によっては、共鳴を抑えたり、振動を抑えたり、また逆に美しく響いたりなど、この組み合わせも無限に存在してしまうのではないかというほど、いざ選択する上で悩みが尽きないものです。

しかも価格帯も様々で、ほんとにお小遣い程度で手に入れられるものから、そんなの手が出せませんという高額なものまでありますし、プラッターとマットの組み合わせによっては、珠玉のサウンドにもなれば、聞くに堪えない音に成り下がる事も珍しくありません。

そのような悩みが尽きないのもアナログ再生の楽しみの一つですが、一度リファレンスとして決めた物の場合、簡単のその座を譲りたくない心理も働き、新たなチャレンジを阻んでしまい、マンネリ化してしまうという可能性もあります。

また、高額なマットを手に入れた場合、それが仮に望みの音を奏でないとしても、きっと良いはずなのだと自己暗示かけてしまおうとすることだってあります。

私もそうならないように、時折様々な材質のものをテストしたり、異種マットを組み合わせてみたりなど、常に新しい気持ちで音楽と向き合えるようにしてきました。

そのような経緯の中でも、先のオーディオテクニカ製のマットは、他の材質のマットなどの追従を退け、激戦の中を潜り抜けてきた百戦錬磨の猛者だったのです。

だから今回サンプルで送られてきたThe Funk Firm 社製のAchromatに関しては、GT2000のプラッターとオーディオテクニカのマットの間に入れる、下敷きに良いのではと考えていたのです。

それに持った感じだってアナログLP盤ぐらいの重さしかないし、たたいてもパカパカとした軽い音がするわけで、どう見ても価格相応には思えないほどチープ感が漂っているわけです。

しかし・・・結果といえば、前回の部ログにも書いたように秒殺。

歴戦の猛者であるオーディオテクニカ製のマットを一撃でKO.。

・・・・・・こんなはずはない。

こんな安っぽいチープ感漂うマットが・・・

よし!リベンジだ!

もうひと勝負といこう!

あれぇ?・・・・・あっさり玉砕?

いやそんなはずは・・・

・・・・・何度聞いても、様々なジャンルのレコードをかけても、やはり結果は同じ。

んん~ん・外人さんが書いていたブログや書き込みのコメントは嘘ではなかったようです。

The Funk Firm 社製のAchromatは、まさしく魔法のようなターンテーブルマットです。

さてこれではいったい何の話なのか何がどのようにどうなのかわかりませんね。

一般的にいえば、これ音が良いよ!となるのでしょうが、そんな抽象的な話では何を基準に良いのか悪いのかなんてわかりません。

これがオーディオ雑誌のテスト記事などのように話せば、○○のパーッカッションは際立ち・・・○○のテンパニーが深く響き渡り・・・○○のギターは切れ味がよく・・・○○の声は艶やかに・・・

このように表現しても参考にこそなりますが、実際流れてくる音楽に関して言葉で表現しても、なかなか伝わりにくい面があるのも事実で、あの記事は嘘が書いてあると、記事を鵜呑みにして購入した方が激怒なんていう話もありますね。

そのような意味で、たとえば音の良し悪しの判断基準が、ふくよかな低音が好みであるとか、煌びやかな艶のある音が好きだとかいうような、音色の好みを判断基準にするのであれば、プラッターとマットの相性で音に色づけの出やすいマットをお勧めします。

ではいったい私は何を基準として、百戦錬磨のオーディオテクニカ製のマットが秒殺されたと判断したのか、それは圧倒的な情報量に違いです。

今まで聞き慣れているレコードに、まだこんなに音が隠れていたのかと思うほど、とにかく微細な情報が赤裸々に聞こえてきたのです。

聞こえてくる音楽の空間がまるで違います。

空気の色さえわかるのではというほど繊細なイントネーションの表現も見事で、大編成のオーケストラなどの音の分離も際立ち、何より奥行き感もより良く感じられるなど、とにかく微細な音の出方が見事です。

ソフト系のマットの場合、この微細な信号まで振動を吸収してしまうことが多く、どことなく活力の削がれた音になる事も多いものです。

それならばと全てを吸収せず跳ね返すようにと、ハード系のマットの場合、確かに微細な情報なども聞こえてくるものの、プラッターに伝わる固有の振動などもダイレクトに拾いやすく、また固有共振を起こす場合もあるため、独特の響きが減衰せずに音に乗ってしまい、逆に音を濁してしまう問題もあります。

もともと私は、高硬質、高剛性、高比重の3高主義でしたが、結果的に固有の共振周波数が変化するだけで、根本的な解決にならない経験から、どこかで共振や振動を減衰させる必要性を感じていました。

そのため、オーディオテクニカ製のマットを使用していても、共振や振動を減衰させる方法を何度も模索していました。

そして今回The Funk Firm 社製のAchromatを試したのですが、実はこの見た目にも安っぽい、チープ感漂う材質や構造こそ、相反するこれらの問題を見事に解決するためだったのです。

もちろん当初考えていた、テクニカ製マットの下敷きテストも何度も行いましたが、結果を言えば、レコード盤に接触するマットがThe Funk Firm 社製のAchromatの方が遥かに良いのです。

プラッターへ直接載せたり、真鍮マットの上に載せたりと、様々なテストもしてみましたが、レコード盤が直接触れるマットがThe Funk Firm 社製のAchromatであれば、意外と違いも出てこないようですので、The Funk Firm 社でも説明していたように、プラッターの薄い比較的低価格のターンテーブルから、数百万するであろう重量級のターンテーブルの、どちらでもその効果を実感できるとありましたが、まさしくその通りなのかもしれません。

でも今回実験したのは薄い3ミリのタイプで、The Funk Firm 社製のAchromat標準仕様のほうは5ミリ厚で、実際5ミリの方がその効果が如実に現れるそうです。

ラインナップは5ミリ、3ミリ以外に、テクニクスの1200やガラード301 401専用もあるそうです。

と、つい夢中で話しているうち長くなってしまいましたので、今回はここまで。

次回このThe Funk Firm 社製のAchromatの秘密である、技術的解説に関してお話をしたいと思います。

| 2013/02/04 12:28 |

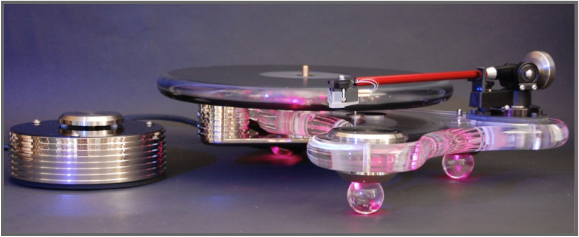

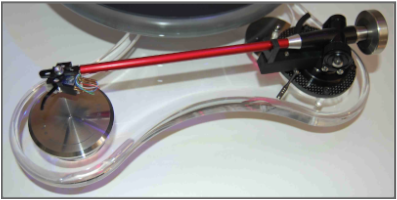

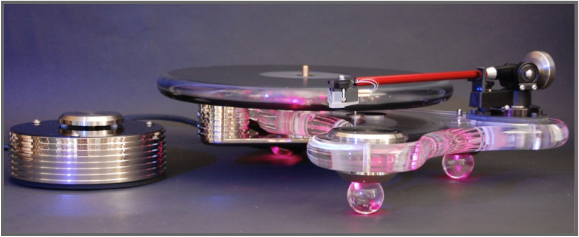

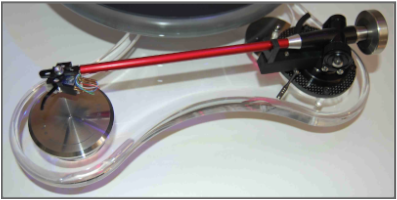

魔法のターンテーブルマット by The Funk Firm |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回は2回に渡り、様々なエンクロージャーで鳴らされている、世界のAudioNirvana(オーディオニルバーナ)の珍しいエンクロージャーをご紹介しました。

本当は今回、フィデリックスのプリ機能付きのDACカプリースを紹介しようと思っていたのですが、その前に今回新しく取り扱いを始めることになりました、イギリスのガレージメーカー The Funk Firm のお話をしたいと思います。

The Funk Firm 何?それ?

多分ほとんどの人は知らないブランド名だと思います。

しかも活動メインはアナログプレーヤーです。

デジタル化時代にアナログ?

馬鹿じゃないの?時代遅れの懐古主義ですかなんていわれそうですけど、英国には今でも世界的有名なアナログプレーヤーのメーカーがいくつも健在ですし、ほとんど壊滅的な日本市場とは対照的です。

それでもここ最近はアナログLP盤の生産は好調らしく、昨年比で約70%増の生産だそうです。

さすがに新譜盤のリリースというのはなかなかありませんが、高音質リマスター盤として、従来のアルバムが次々にリリースされています。

今海外の市場では、結構アナログも人気があるようですし、市場も活気付いていますね。

私の場合古い時代の録音盤に関してはほとんどアナログ再生が主流ですので、高音質リマスター盤の復活などはうれしい話です。

もちろん新しく録音されたものなどはCDを聞いていますが、いまだにその圧倒的な情報量で緻密で繊細なアナログ再生は、手間も暇もお金もかかるものですけど、私にとっては大切なオーディオのひとつです。

さて今回のお話ですが、アナログ再生には様々な要素があリますけど、以前から懸案事項だったターンテーブルマットのお話をしたいと思います。

私のところのGT2000では、かなり長い間オーディオテクニカ製の、ハードアルマイト処理をされたアルミのターンテーブルマットをリファレンスとして使用してきました。

GT2000購入当初はもちろん純正のゴムマットを使用していましたが、その後様々な材質のターンテーブルマットを試す事になったのです。

名前は忘れてしまいましたが、以前オーディオ評論家の方に、ブチルゴムによるダンピングをやりまくっている方がいました。

私も真似をして、トーンアームや周辺部、プラッターの内側など、その評論家の方の記事を真似てみたことがありました。

しかし結果は・・・・

音が静かになりました。

聞こえていた音も、かなり消え去りました。

躍動感も迫力も消え去り、老人ホームのロックコンサートのようになってしまいました。

ブチルに限りませんが、ゴム系の場合振動を吸収する能力は高いものの、吸収しすぎたりするだけならいいのですが、ぼよよ~んとその振動がなかなか減衰しない場合もあり、逆に音をに濁らせる事もあります。

そのようないやな経験もあり、その後のターンテーブルマットに関しては、硬質な材質のものを次々と試すようになったのです。

ガラス、真鍮 、ステンレス、アルミ、セラミックなど、以前は沢山のターンテーブルマットが売られていましたので、私も次々に買っては試聴を繰り返し、最終的に残ったのがオーディオテクニカ製の、ハードアルマイト処理をされたアルミ製のターンテーブルマットだったのです。

そのほかにもソフト系として、フェルトやセーム皮などのソフト系も試してみました。

当然それらにはそれぞれの特徴があり、良い面も悪い面も混在しているというのが正直な感想で、これらのそれぞれの特徴については次回日を改めてお話しするとして、先に説明しましたオーディオテクニカ製をベースとしながらも、GT2000のブログのカテゴリーのなかでもお話したように、ダイレクトドライブの影響を軽減するために、ダンボールでマットを作ったり、ポリエステル100%のフェルトを使用したり、とにかくその影響の軽減にも数多くチャレンジもしてきました。

ダイレクトドライブのプレーヤーとしては優秀なGT2000ですけど、しょせんダイレクトドライブの呪縛からはなかなか抜け出し難いものです。

そのような事もあり、何か良いターンテーブルマットはないか探していたところ、見つけたのがThe Funk Firm

のAchromatだったのです。

しかも海外のユーザーブログなどでも評判がすこぶる良いし、2009年にはHiFi Choiceの比較評価でターンテーブルマットの中で最高の称号を得たりと、知名度とは裏腹に評判もとてもよさそうです。

そこでメーカーサイトを覗いてみたのですが、技術的解説までされていて適当に作り上げたマットではないのは間違いありません。

そこで興味がわいた私は何度もメールでやりり取りをしながら質問をぶつけたりしていたのですが、とにかく一度聞いてみてくださいということでサンプルを送ってくれたのです。

早速中をあけてみると、中から出てきたのは茶色っぽい赤のマットです。

今回送られてきたターンテーブルマットは、5ミリと3ミリの2種類のうち、標準仕様の5ミリではなく、薄いプラッターやアーム高さ調整が困難なプレーヤーでも使用しやすいようにと、新たに出来上がった3ミリの薄いほうです。

5ミリの方は黒しかないのですが、3ミリの方は他にホワイト、イエロー、ブラック、などのカラーバリエーションもあります。

材質ですが、主成分はレコード盤に近い樹脂製の成型品とのことですが、構造的には発砲系にもなりますので、硬質ウレタンみたいな感じで、非常に軽いものです。

アルミ製のテクニカ製マットのほうは材質もアルミですからそれなりに重量もあるので、手に持った感じでいえば、ずっしりとした重量感がいかにも高級品ですと主張しています。

一方Achromatといえば、発砲樹脂系で軽いため、ホームセンターで売られている材料を適当に加工してもできてしまいそうな印象です。

実際ホームセンターで買ってきた似たような材質で、ターンテーブルマットを作った事もありましたけど、結果はといえばゴミ箱行き。

そんなチープ感漂う印象のターンテーブルマットですが、とにかく試して見なければなりません。

対戦相手は激戦を潜り抜け、数々の戦いで勝利を収めてきたオーディオテクニカのアルミ製ターンテーブルマットです。

当然相手に不足はありません。

そしていざ決戦!!!!!

こりゃ参ったな!!!

秒殺でした。

出だしの音が出た時点ですでに勝負が付くほどでした。

そこには、歴戦の猛者であるオーディオテクニカ製のアルミマットが、泡を吹いてKO負けしていたのです。

という事で今回はここまで。

次回は何がどうだったのか、その試聴レポートをお話しますね。

サムライジャパンでございます。

さて前回は2回に渡り、様々なエンクロージャーで鳴らされている、世界のAudioNirvana(オーディオニルバーナ)の珍しいエンクロージャーをご紹介しました。

本当は今回、フィデリックスのプリ機能付きのDACカプリースを紹介しようと思っていたのですが、その前に今回新しく取り扱いを始めることになりました、イギリスのガレージメーカー The Funk Firm のお話をしたいと思います。

The Funk Firm 何?それ?

多分ほとんどの人は知らないブランド名だと思います。

しかも活動メインはアナログプレーヤーです。

デジタル化時代にアナログ?

馬鹿じゃないの?時代遅れの懐古主義ですかなんていわれそうですけど、英国には今でも世界的有名なアナログプレーヤーのメーカーがいくつも健在ですし、ほとんど壊滅的な日本市場とは対照的です。

それでもここ最近はアナログLP盤の生産は好調らしく、昨年比で約70%増の生産だそうです。

さすがに新譜盤のリリースというのはなかなかありませんが、高音質リマスター盤として、従来のアルバムが次々にリリースされています。

今海外の市場では、結構アナログも人気があるようですし、市場も活気付いていますね。

私の場合古い時代の録音盤に関してはほとんどアナログ再生が主流ですので、高音質リマスター盤の復活などはうれしい話です。

もちろん新しく録音されたものなどはCDを聞いていますが、いまだにその圧倒的な情報量で緻密で繊細なアナログ再生は、手間も暇もお金もかかるものですけど、私にとっては大切なオーディオのひとつです。

さて今回のお話ですが、アナログ再生には様々な要素があリますけど、以前から懸案事項だったターンテーブルマットのお話をしたいと思います。

私のところのGT2000では、かなり長い間オーディオテクニカ製の、ハードアルマイト処理をされたアルミのターンテーブルマットをリファレンスとして使用してきました。

GT2000購入当初はもちろん純正のゴムマットを使用していましたが、その後様々な材質のターンテーブルマットを試す事になったのです。

名前は忘れてしまいましたが、以前オーディオ評論家の方に、ブチルゴムによるダンピングをやりまくっている方がいました。

私も真似をして、トーンアームや周辺部、プラッターの内側など、その評論家の方の記事を真似てみたことがありました。

しかし結果は・・・・

音が静かになりました。

聞こえていた音も、かなり消え去りました。

躍動感も迫力も消え去り、老人ホームのロックコンサートのようになってしまいました。

ブチルに限りませんが、ゴム系の場合振動を吸収する能力は高いものの、吸収しすぎたりするだけならいいのですが、ぼよよ~んとその振動がなかなか減衰しない場合もあり、逆に音をに濁らせる事もあります。

そのようないやな経験もあり、その後のターンテーブルマットに関しては、硬質な材質のものを次々と試すようになったのです。

ガラス、真鍮 、ステンレス、アルミ、セラミックなど、以前は沢山のターンテーブルマットが売られていましたので、私も次々に買っては試聴を繰り返し、最終的に残ったのがオーディオテクニカ製の、ハードアルマイト処理をされたアルミ製のターンテーブルマットだったのです。

そのほかにもソフト系として、フェルトやセーム皮などのソフト系も試してみました。

当然それらにはそれぞれの特徴があり、良い面も悪い面も混在しているというのが正直な感想で、これらのそれぞれの特徴については次回日を改めてお話しするとして、先に説明しましたオーディオテクニカ製をベースとしながらも、GT2000のブログのカテゴリーのなかでもお話したように、ダイレクトドライブの影響を軽減するために、ダンボールでマットを作ったり、ポリエステル100%のフェルトを使用したり、とにかくその影響の軽減にも数多くチャレンジもしてきました。

ダイレクトドライブのプレーヤーとしては優秀なGT2000ですけど、しょせんダイレクトドライブの呪縛からはなかなか抜け出し難いものです。

そのような事もあり、何か良いターンテーブルマットはないか探していたところ、見つけたのがThe Funk Firm

のAchromatだったのです。

しかも海外のユーザーブログなどでも評判がすこぶる良いし、2009年にはHiFi Choiceの比較評価でターンテーブルマットの中で最高の称号を得たりと、知名度とは裏腹に評判もとてもよさそうです。

そこでメーカーサイトを覗いてみたのですが、技術的解説までされていて適当に作り上げたマットではないのは間違いありません。

そこで興味がわいた私は何度もメールでやりり取りをしながら質問をぶつけたりしていたのですが、とにかく一度聞いてみてくださいということでサンプルを送ってくれたのです。

早速中をあけてみると、中から出てきたのは茶色っぽい赤のマットです。

今回送られてきたターンテーブルマットは、5ミリと3ミリの2種類のうち、標準仕様の5ミリではなく、薄いプラッターやアーム高さ調整が困難なプレーヤーでも使用しやすいようにと、新たに出来上がった3ミリの薄いほうです。

5ミリの方は黒しかないのですが、3ミリの方は他にホワイト、イエロー、ブラック、などのカラーバリエーションもあります。

材質ですが、主成分はレコード盤に近い樹脂製の成型品とのことですが、構造的には発砲系にもなりますので、硬質ウレタンみたいな感じで、非常に軽いものです。

アルミ製のテクニカ製マットのほうは材質もアルミですからそれなりに重量もあるので、手に持った感じでいえば、ずっしりとした重量感がいかにも高級品ですと主張しています。

一方Achromatといえば、発砲樹脂系で軽いため、ホームセンターで売られている材料を適当に加工してもできてしまいそうな印象です。

実際ホームセンターで買ってきた似たような材質で、ターンテーブルマットを作った事もありましたけど、結果はといえばゴミ箱行き。

そんなチープ感漂う印象のターンテーブルマットですが、とにかく試して見なければなりません。

対戦相手は激戦を潜り抜け、数々の戦いで勝利を収めてきたオーディオテクニカのアルミ製ターンテーブルマットです。

当然相手に不足はありません。

そしていざ決戦!!!!!

こりゃ参ったな!!!

秒殺でした。

出だしの音が出た時点ですでに勝負が付くほどでした。

そこには、歴戦の猛者であるオーディオテクニカ製のアルミマットが、泡を吹いてKO負けしていたのです。

という事で今回はここまで。

次回は何がどうだったのか、その試聴レポートをお話しますね。

| 2013/02/04 12:26 |

あけましておめでとうございます。 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

昨年中は大変お世話になりました。

本年も引き続き御ひいきのほどをお願いいたします。

私も昨年末からサムライジャパンのホームページを刷新するため、毎日こつこつホームページ製作を行っています。

従来のホームページは継ぎ接ぎの連続で作ってしまいましたので、見易いホームぺージとはいえませんから、もっと見やすくする為に刷新をする予定です。

まだ製作途中のため、ホームページのリニューアルはもう少しお待ちくださいね。

さて、ホームページを刷新するに当たり、今年から新たなブランドの取り扱いも開始します。

昨年末にはブログでも一部紹介していますフィデリックスの取り扱いを開始しました。

ホームページ上ではご紹介していますが、ハイパフォーマンスカートリッジのシェルター、

そして海外で評価のとても高いバックロードホーンシステムの、ハセヒロ工業の製品も取り扱いを開始しました。

もちろん新しいホームページでは、これらもすべて掲載いたします。

また今年から励磁型磁気回路で有名なスピーカーユニットの新マクソニックの取り扱いも開始いたします。

これ以外に今年からホームページ刷新と共に、新たな海外取り扱いブランドも増えます。

その一部を簡単に紹介しておきます。

まず昨年末のブログでもご紹介していますが、驚異的なそのパフォーマンスの高さに驚いたターンテーブルマットを開発した、英国のアナログプレーヤーメーカーThe Funk Firm のすべての製品の取り扱いを開始します。

奇抜なデザインは外乱からの影響を押さえ、ターンテーブルマットの開発コンセプト同様、レコードに刻まれた信号をすべて拾い出すために生まれた形状です。

また世界的に有名なLINNのLP12用に開発された、ドライカーボンを多用した驚愕のグレードアップパーツなど、アナログプレーヤー大国ならではの製品構成です。

次にアナログレコードクリーナとしてはオーディオ部門で賞を受賞したシステムを開発した、英国のアナログプレーヤーメーカーSRMデザインも取り扱いを開始します。

こちらもアナログ大国英国生まれの製品だけあって、アナログ再生にとって必要な振動不執拗な振動とは何かを知り尽くした製品群です。

またアナログ用品やグレードアップパーツも豊富にラインアップしています。

お次は、こちらも英国からの製品になりますが、制振性とデザインの優れたオーディオラックやスピーカースタンドを数多くラインナップし、スパイクやインシュレーターなど、総合的なオーディオアクセサリーメーカーのCustom Designです。

こちらも大変評価の高い、アルミベースやステンレスベースの、単一材質とは異なる複合構造のメタル系ターンテーブルマットもラインナップしています。

そして今回最後にご紹介するのは、昨年もブログで何度かご紹介しているフランスのスピーカーブランドPHY-HPになります。

美しいブロンズ製のフレームと、細長いアルニコ磁気回路が特徴的なスピーカーユニットですが、世界中の高級スピーカーブランドの技術者がリスペクトし、その音作りの指標とされる事の多い、表現力豊かでどこまでも美しく音楽を再生するユニットです。

ほとんど手作りに近い製品となりますので安価なユニットとはなりませんが、シンプルな構成でありながら絶妙な音楽を再現するそのサウンドは、大型のマルチシステムの存在意義にさえ疑問を投げかけるものです。

他にも今年新たに取り扱いを予定している製品があるのですが、海外製品に限らず、国内製品でも海外で評価が高い、そんなすばらしい製品をご紹介していきたいと思います。

と、あまり製品の紹介ばかりしていると、うっとうしいセールスのようになってしまいますので、詳しい製品に関する紹介や評価レポートに関しては、機会を見てご紹介していきますので今しばらくお待ちください。

また新ホームページも急ピッチで公開できるように準備していますので、こちらももう少しお待ちください。

最後に昨年オーディオマニアが卒倒する、惨たらしい姿のダンボールスペシャルのAudioNirvanaですが、今年はウッドスペシャルでリニューアルしますので、こちらのレポートもお楽しみに。

という事で今回はここまで。

次回も楽しいお話をしていきますので、皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。

サムライジャパンでございます。

昨年中は大変お世話になりました。

本年も引き続き御ひいきのほどをお願いいたします。

私も昨年末からサムライジャパンのホームページを刷新するため、毎日こつこつホームページ製作を行っています。

従来のホームページは継ぎ接ぎの連続で作ってしまいましたので、見易いホームぺージとはいえませんから、もっと見やすくする為に刷新をする予定です。

まだ製作途中のため、ホームページのリニューアルはもう少しお待ちくださいね。

さて、ホームページを刷新するに当たり、今年から新たなブランドの取り扱いも開始します。

昨年末にはブログでも一部紹介していますフィデリックスの取り扱いを開始しました。

ホームページ上ではご紹介していますが、ハイパフォーマンスカートリッジのシェルター、

そして海外で評価のとても高いバックロードホーンシステムの、ハセヒロ工業の製品も取り扱いを開始しました。

もちろん新しいホームページでは、これらもすべて掲載いたします。

また今年から励磁型磁気回路で有名なスピーカーユニットの新マクソニックの取り扱いも開始いたします。

これ以外に今年からホームページ刷新と共に、新たな海外取り扱いブランドも増えます。

その一部を簡単に紹介しておきます。

まず昨年末のブログでもご紹介していますが、驚異的なそのパフォーマンスの高さに驚いたターンテーブルマットを開発した、英国のアナログプレーヤーメーカーThe Funk Firm のすべての製品の取り扱いを開始します。

奇抜なデザインは外乱からの影響を押さえ、ターンテーブルマットの開発コンセプト同様、レコードに刻まれた信号をすべて拾い出すために生まれた形状です。

また世界的に有名なLINNのLP12用に開発された、ドライカーボンを多用した驚愕のグレードアップパーツなど、アナログプレーヤー大国ならではの製品構成です。

次にアナログレコードクリーナとしてはオーディオ部門で賞を受賞したシステムを開発した、英国のアナログプレーヤーメーカーSRMデザインも取り扱いを開始します。

こちらもアナログ大国英国生まれの製品だけあって、アナログ再生にとって必要な振動不執拗な振動とは何かを知り尽くした製品群です。

またアナログ用品やグレードアップパーツも豊富にラインアップしています。

お次は、こちらも英国からの製品になりますが、制振性とデザインの優れたオーディオラックやスピーカースタンドを数多くラインナップし、スパイクやインシュレーターなど、総合的なオーディオアクセサリーメーカーのCustom Designです。

こちらも大変評価の高い、アルミベースやステンレスベースの、単一材質とは異なる複合構造のメタル系ターンテーブルマットもラインナップしています。

そして今回最後にご紹介するのは、昨年もブログで何度かご紹介しているフランスのスピーカーブランドPHY-HPになります。

美しいブロンズ製のフレームと、細長いアルニコ磁気回路が特徴的なスピーカーユニットですが、世界中の高級スピーカーブランドの技術者がリスペクトし、その音作りの指標とされる事の多い、表現力豊かでどこまでも美しく音楽を再生するユニットです。

ほとんど手作りに近い製品となりますので安価なユニットとはなりませんが、シンプルな構成でありながら絶妙な音楽を再現するそのサウンドは、大型のマルチシステムの存在意義にさえ疑問を投げかけるものです。

他にも今年新たに取り扱いを予定している製品があるのですが、海外製品に限らず、国内製品でも海外で評価が高い、そんなすばらしい製品をご紹介していきたいと思います。

と、あまり製品の紹介ばかりしていると、うっとうしいセールスのようになってしまいますので、詳しい製品に関する紹介や評価レポートに関しては、機会を見てご紹介していきますので今しばらくお待ちください。

また新ホームページも急ピッチで公開できるように準備していますので、こちらももう少しお待ちください。

最後に昨年オーディオマニアが卒倒する、惨たらしい姿のダンボールスペシャルのAudioNirvanaですが、今年はウッドスペシャルでリニューアルしますので、こちらのレポートもお楽しみに。

という事で今回はここまで。

次回も楽しいお話をしていきますので、皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。