| 2025/05/04 15:29 |

[PR] |

| 2013/02/04 12:24 |

FIDELIX CERENATE(セレナーテ) |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、FIDERIX(フィデリックス)の現行品である、プリの機能を持つDAC(カプリース)と、ヘッドフォンアンプ機能を持つ、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)をちらりとご紹介しました。

そこで今回は、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)について少しお話をしたいと思います。

こちらのボリューム付デジタルアンプですが、しばらく供給が追いつかない状況が続いていましたが、今は安定的に供給が可能となりました。

さてこちらの製品の特徴などについてですが、フィデリックスのホームページにも掲載されておりまが、柴崎功様の試聴報告レポートをご紹介します。

********************************************************************************

CERENATE(セレナーテ)の評価の速報!

オーディオアクセサリー2009 No132 SPRING 159pより TEST ROOM 2009 話題のモデル集中試聴レポート

ローノイズのスイッチング電源を搭載した軽量、コンパクト型パワーアンプ 柴崎功

ワイドレンジで癖がなく瞬発力があって制動力が高い

フィデリックスは比類なき低雑音のオーディオ用スイッチングレギュレーター「セリニティー電源」を開発し、これを用いて小型軽量と高音質を両立させた、40W+40W/8Ωのボリューム付きAB級DCパワーアンプを発売した。

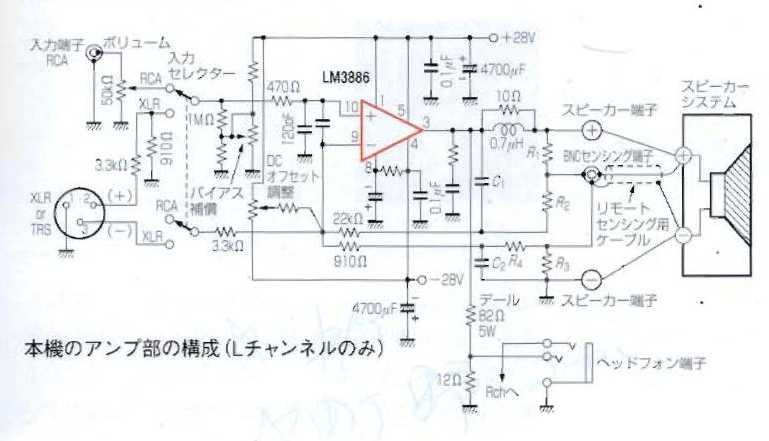

入力端子はRCAのアンバランスとXLRとTRSに対応した複合型バランスコネクター、出力端子はバナナプラグ対応のスピーカー端子とヘッドホン端子を装備し、スピーカーを接続せずにヘッドホンだけを使用すると、アンプはA級動作となる。アンブ部には、ジェフロゥランドのMODEL10などに採用されて音質的評価の高い、ナショナルセミコンダクターのパワーアンプIC「LM3886」を採用。

これを直流まで増幅できる完全DCアンブとして動作させて、広帯域アンプを構築している。このICは多重の保護回路やミュート回路を内蔵して電源オンオフ時のホップノイズが出ないため、音質を劣化させがちな出力リレーは追放されている。リアパネルにはBNCリモートセンシング端子が装備され、スピーカー端子からアンプにフィードバックを掛けて、スピーカーケーブルによる劣化を補正することも可能だ。

セリニティー電源は瞬時電流供給能力が高くて超ローノイズなのが特徴で、AC入力が電気的にも音質的に無極性なので、電源プラグの向きは気にしなくても良い。

本機はスイッチング電源を採用しているとは思えないほどS/N感と透明感が優れ、音の鮮度が高い。またワイドレンジで癖がなく、瞬発力があって制動力が高いので、小型軽量アンプとは思えないほどエネルギッシュでパワフルな音が出る。定格出力が40Wなのでパワー不足を心配したが、能率88dBのアルテミスEOSで音量を上げて聴いてもパワー不足を感じないので、瞬間的にはかなりのパワーが出せるようだ。スピーカーを外してヘッドホンアンプとして使用すると、非常にスケールの大きい伸び伸びした音で、これにも感動した。

******************************************************************************

以上、試聴評価レポートでした。

次にこの製品の詳細についてご紹介します。

製品の特徴

バランス入力とアンバランス入力はスイッチ切り替え式で、バランス入力はXLR(キャノン)またはTRS(3P標準プラグ)、アンバランス入力はRCA。

XLRとTRSは入力インピーダンス7.5kΩでゲインは17dBの固定式。

RCAは入力インピーダンス50kΩでゲインは最大28dB(非反転増幅)の連続可変式。

スピーカーの推奨インピーダンスは3Ω以上で、バナナプラグ対応。

最大出力40W+40W(1kHz、1%THD、8Ω、AB級動作)。

ダンピングファクター約200(1kHz)。

周波数特性DC~300kHz、+1、-3dB。

THD0.03%以下(36W+36W、20~20kHz、8Ω)。

米国特許を取得した超ローノイズのセリニティー・スイッチング電源を220kHzのサイン波で動作させると共に、通常使用ではファンは回転しない設定の強制空冷方式なので、コンパクトで軽量化に成功。なお、トランスの2次側は完全な左右独立式。

スピーカー側からフィードバックを掛けることで、確かなスピーカー駆動をするためのリモートセンシング端子(BNC)も装備する。これは1980年にフィデリックスがLB-4で世界初に搭載したもので、50kHzを境に、出力インダクタの前から高周波NFB、後から低周波NFBを掛け、安定性と高音質を両立させたスプリットフィードバック方式によって安定に達成し、リモートセンシングを使わなくても有効に動作する。

ヘッドフォン出力はスピーカー端子と同時に出力されるが、スピーカーを接続しなければほぼクラスA動作のヘッドフォン専用アンプとしての使用が可能で、出力インピーダンスは10Ω。

高音質パーツの使用例:フィデリックスが世界で最初に採用したショットキーバリアダイオードを要所に採用、DALE抵抗、タクマン抵抗、オーディオ用ケミコン、銅箔ポリプロピレンコンデンサー、金メッキの端子やスイッチ、太い電源ケーブル、高剛性な足構造、全リッツ線のトランス、ACインレットやメインスイッチや出力リレーやコネクターの接点が無いなど。

AC100V±10%、50/60Hz、定格電力88W、無信号時10W、待機電力0.3W。電源線はアース端子の無い2線式で、しかも無極性に設定。

突起部除いた寸法50mm、150mm、250mm、重量1.6kg

異常な加熱時にはファン回転とミューティングの2重で保護、ショート保護、スピーカー保護などを内蔵。

左右のバランス入力を並列接続し、一方を逆極性に接続することで、完全バランスのBTL動作となり、モノラルパワーアンプとしての使用も可能。この時、入力インピーダンスは3.7kΩになり、スピーカーインピーダンスは6Ω以上を推奨。

私は製品の特徴に書かれているLB4というアンプを長年使用してきたのは前のブログにも書いたとおりです。

そしてこの話しの中にあったリモートセンシングというのが、実は他のアンプと大きく異なる非常に大きな特徴で、これがあるからこそ驚くほどの音楽の再現力があります。

さすがに振動板の完全駆動を目指して開発されただけのことがありますね。

さてこのアンプは発売当初からネットでかなり話題にもなり、2チャンネルなどの掲示板もたくさんのスレッドが立つほど加熱しています。

2チャンネルという書き込み掲示板のの性質上、中にはわけのわからない書き込みなどもありますけど、レベルの高いハイエンドマニアの方々の意見の大半は非常に評価が良いことからも、既存の流行物とは一線を画す真の実力機といえます。

とはいっても音質の好みなど十人十色の方向性があるものですから、皆が皆これは素晴らしいなんていう評価しかなかったら、それはそれで信用できない話になりますね。

たとえば衣類の生地があったとしましょう。

一般的に言われる音の良し悪しに相当する話は、生地で言えば色や柄を指す事がほとんどになります。

赤が好きな人もいれば青が好きな人もいますし、黒が好きな人もいればオレンジが好きな人がいるように、人それぞれ好みの音色的にも好みがが分かれます。

よく言われる、これ音が良いねとか、これ音悪いねなんていう話の大半は、このような音色的好みの違いを表しているだけという場合が多いものです。

しかも音が良いだの悪いだのと短絡的に決め付けやすい方ほど、実際その良し悪しの基準が何なのかさえあやふやな事が多いものです。

さて先に衣類の生地の話をしましたが、色や柄以外にも、実際肌に触れたときの質感などの要素も重要な評価ポイントの一つです。

一般的には肌触りなどの質感的な要素は、色や柄などと比較して目立つ事もなければ、気にされる事もずっと少なくなります。

これは音の世界にも当てはまる事で、色や柄に相当する部分が音色傾向に相当します。

これは音の良し悪しを決める要素として大きいものですし、中には音色だけで音楽を感じ取る前にジャッジを下してしまう方もいます。

しかし実際同じ音楽同じ音を聞いてみると、振動している微細な空気感までもひとつの音として感じ取れる方もいますし、演奏家の心の動きまで感じやすい方もいます。

そしてその領域まで踏み込んで音の良し悪しを判断できる方もいます。

もちろんそんなの気にならなくても、それはそれでまったく問題ないことですし、それらが自然に聞き取れてしまう方や感じてしまう方にとっては、そこまで踏み込んだ状態で音の良し悪しを判断しているだけです。

字を書くのが上手な方もいれば、走るのが得意な方もいます。

人それぞれ得意不得意もありますから、感じ取れる音楽も人によって様々です。

これと同じように、同じ音を聞いても感じ取れるレベルには個人差もありますし、人それぞれの好みも加味されてきますから、だから世の中にはこれだけ様々なオーディオ装置があるのでしょうね。

という事で今回はここまで。

また楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、FIDERIX(フィデリックス)の現行品である、プリの機能を持つDAC(カプリース)と、ヘッドフォンアンプ機能を持つ、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)をちらりとご紹介しました。

そこで今回は、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)について少しお話をしたいと思います。

こちらのボリューム付デジタルアンプですが、しばらく供給が追いつかない状況が続いていましたが、今は安定的に供給が可能となりました。

さてこちらの製品の特徴などについてですが、フィデリックスのホームページにも掲載されておりまが、柴崎功様の試聴報告レポートをご紹介します。

********************************************************************************

CERENATE(セレナーテ)の評価の速報!

オーディオアクセサリー2009 No132 SPRING 159pより TEST ROOM 2009 話題のモデル集中試聴レポート

ローノイズのスイッチング電源を搭載した軽量、コンパクト型パワーアンプ 柴崎功

ワイドレンジで癖がなく瞬発力があって制動力が高い

フィデリックスは比類なき低雑音のオーディオ用スイッチングレギュレーター「セリニティー電源」を開発し、これを用いて小型軽量と高音質を両立させた、40W+40W/8Ωのボリューム付きAB級DCパワーアンプを発売した。

入力端子はRCAのアンバランスとXLRとTRSに対応した複合型バランスコネクター、出力端子はバナナプラグ対応のスピーカー端子とヘッドホン端子を装備し、スピーカーを接続せずにヘッドホンだけを使用すると、アンプはA級動作となる。アンブ部には、ジェフロゥランドのMODEL10などに採用されて音質的評価の高い、ナショナルセミコンダクターのパワーアンプIC「LM3886」を採用。

これを直流まで増幅できる完全DCアンブとして動作させて、広帯域アンプを構築している。このICは多重の保護回路やミュート回路を内蔵して電源オンオフ時のホップノイズが出ないため、音質を劣化させがちな出力リレーは追放されている。リアパネルにはBNCリモートセンシング端子が装備され、スピーカー端子からアンプにフィードバックを掛けて、スピーカーケーブルによる劣化を補正することも可能だ。

セリニティー電源は瞬時電流供給能力が高くて超ローノイズなのが特徴で、AC入力が電気的にも音質的に無極性なので、電源プラグの向きは気にしなくても良い。

本機はスイッチング電源を採用しているとは思えないほどS/N感と透明感が優れ、音の鮮度が高い。またワイドレンジで癖がなく、瞬発力があって制動力が高いので、小型軽量アンプとは思えないほどエネルギッシュでパワフルな音が出る。定格出力が40Wなのでパワー不足を心配したが、能率88dBのアルテミスEOSで音量を上げて聴いてもパワー不足を感じないので、瞬間的にはかなりのパワーが出せるようだ。スピーカーを外してヘッドホンアンプとして使用すると、非常にスケールの大きい伸び伸びした音で、これにも感動した。

******************************************************************************

以上、試聴評価レポートでした。

次にこの製品の詳細についてご紹介します。

製品の特徴

バランス入力とアンバランス入力はスイッチ切り替え式で、バランス入力はXLR(キャノン)またはTRS(3P標準プラグ)、アンバランス入力はRCA。

XLRとTRSは入力インピーダンス7.5kΩでゲインは17dBの固定式。

RCAは入力インピーダンス50kΩでゲインは最大28dB(非反転増幅)の連続可変式。

スピーカーの推奨インピーダンスは3Ω以上で、バナナプラグ対応。

最大出力40W+40W(1kHz、1%THD、8Ω、AB級動作)。

ダンピングファクター約200(1kHz)。

周波数特性DC~300kHz、+1、-3dB。

THD0.03%以下(36W+36W、20~20kHz、8Ω)。

米国特許を取得した超ローノイズのセリニティー・スイッチング電源を220kHzのサイン波で動作させると共に、通常使用ではファンは回転しない設定の強制空冷方式なので、コンパクトで軽量化に成功。なお、トランスの2次側は完全な左右独立式。

スピーカー側からフィードバックを掛けることで、確かなスピーカー駆動をするためのリモートセンシング端子(BNC)も装備する。これは1980年にフィデリックスがLB-4で世界初に搭載したもので、50kHzを境に、出力インダクタの前から高周波NFB、後から低周波NFBを掛け、安定性と高音質を両立させたスプリットフィードバック方式によって安定に達成し、リモートセンシングを使わなくても有効に動作する。

ヘッドフォン出力はスピーカー端子と同時に出力されるが、スピーカーを接続しなければほぼクラスA動作のヘッドフォン専用アンプとしての使用が可能で、出力インピーダンスは10Ω。

高音質パーツの使用例:フィデリックスが世界で最初に採用したショットキーバリアダイオードを要所に採用、DALE抵抗、タクマン抵抗、オーディオ用ケミコン、銅箔ポリプロピレンコンデンサー、金メッキの端子やスイッチ、太い電源ケーブル、高剛性な足構造、全リッツ線のトランス、ACインレットやメインスイッチや出力リレーやコネクターの接点が無いなど。

AC100V±10%、50/60Hz、定格電力88W、無信号時10W、待機電力0.3W。電源線はアース端子の無い2線式で、しかも無極性に設定。

突起部除いた寸法50mm、150mm、250mm、重量1.6kg

異常な加熱時にはファン回転とミューティングの2重で保護、ショート保護、スピーカー保護などを内蔵。

左右のバランス入力を並列接続し、一方を逆極性に接続することで、完全バランスのBTL動作となり、モノラルパワーアンプとしての使用も可能。この時、入力インピーダンスは3.7kΩになり、スピーカーインピーダンスは6Ω以上を推奨。

私は製品の特徴に書かれているLB4というアンプを長年使用してきたのは前のブログにも書いたとおりです。

そしてこの話しの中にあったリモートセンシングというのが、実は他のアンプと大きく異なる非常に大きな特徴で、これがあるからこそ驚くほどの音楽の再現力があります。

さすがに振動板の完全駆動を目指して開発されただけのことがありますね。

さてこのアンプは発売当初からネットでかなり話題にもなり、2チャンネルなどの掲示板もたくさんのスレッドが立つほど加熱しています。

2チャンネルという書き込み掲示板のの性質上、中にはわけのわからない書き込みなどもありますけど、レベルの高いハイエンドマニアの方々の意見の大半は非常に評価が良いことからも、既存の流行物とは一線を画す真の実力機といえます。

とはいっても音質の好みなど十人十色の方向性があるものですから、皆が皆これは素晴らしいなんていう評価しかなかったら、それはそれで信用できない話になりますね。

たとえば衣類の生地があったとしましょう。

一般的に言われる音の良し悪しに相当する話は、生地で言えば色や柄を指す事がほとんどになります。

赤が好きな人もいれば青が好きな人もいますし、黒が好きな人もいればオレンジが好きな人がいるように、人それぞれ好みの音色的にも好みがが分かれます。

よく言われる、これ音が良いねとか、これ音悪いねなんていう話の大半は、このような音色的好みの違いを表しているだけという場合が多いものです。

しかも音が良いだの悪いだのと短絡的に決め付けやすい方ほど、実際その良し悪しの基準が何なのかさえあやふやな事が多いものです。

さて先に衣類の生地の話をしましたが、色や柄以外にも、実際肌に触れたときの質感などの要素も重要な評価ポイントの一つです。

一般的には肌触りなどの質感的な要素は、色や柄などと比較して目立つ事もなければ、気にされる事もずっと少なくなります。

これは音の世界にも当てはまる事で、色や柄に相当する部分が音色傾向に相当します。

これは音の良し悪しを決める要素として大きいものですし、中には音色だけで音楽を感じ取る前にジャッジを下してしまう方もいます。

しかし実際同じ音楽同じ音を聞いてみると、振動している微細な空気感までもひとつの音として感じ取れる方もいますし、演奏家の心の動きまで感じやすい方もいます。

そしてその領域まで踏み込んで音の良し悪しを判断できる方もいます。

もちろんそんなの気にならなくても、それはそれでまったく問題ないことですし、それらが自然に聞き取れてしまう方や感じてしまう方にとっては、そこまで踏み込んだ状態で音の良し悪しを判断しているだけです。

字を書くのが上手な方もいれば、走るのが得意な方もいます。

人それぞれ得意不得意もありますから、感じ取れる音楽も人によって様々です。

これと同じように、同じ音を聞いても感じ取れるレベルには個人差もありますし、人それぞれの好みも加味されてきますから、だから世の中にはこれだけ様々なオーディオ装置があるのでしょうね。

という事で今回はここまで。

また楽しい話をしていきたいと思います。

PR

| 2013/02/04 12:23 |

FIDELEX フィデリックス |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

日々寒さが増してきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて前回のブログ更新から少し日が開いてしまいましたが、私は元気でオーディオを楽しんでおります。

前回ブログでご紹介いたしましたお客様から、再びメールによる近況報告と画像を送っていただきましたので、今回もその一部をご紹介させていただきます。

*******************************************************************************

先の604-8Hを鳴らすアンプ類を整理見直しました。

アンプ:サンスイ AU-907

FM等:PANASONIC XR-55

オープンテープ:TEAC 33-2 、A3300SR

スピーカー

①ALTEC :604-8H

②TANNOY:ⅢLZ

③フィリップス:20cmフルレンジ

アンプをサンスイにしましたので低音から高音まで604-8Hは元気を取り戻しソニーロリンズを魅力的に奏でます。

NWを新しいものに交換した効果があり、同軸SPの持ち味である定位を明確にしさらに楽器をより明確に再生し、マルチアンプまでするまでもなくまとまりの有る音楽を再生しており、満足です。

FM音楽を気楽に聞く時は、添付写真両側上部に設置したフィリップスフルレンジで聞いております。

当分これで60年代JAZZとクラシックを楽しみます。

なお、アンプラック一番下にありますAMCRON-アンプでアルテックを鳴らしたらどうなるか、これからあれこれつないで見ます。

これからの楽しみを残しておきます。

*****************************************************************************

さてこのようにアンプを変えてという話も出てきましたので、今回は少しだけアンプの話をしたいと思います。

私のところではタイトルにもあるように、FIDERIX(フィデリックス)製のアンプを長年使い続けています。

プリはLZ-12MCというMC専用のフォノが付いたアンプで、フォノアンプ付きのボリュームセレクターのような構成です。

パワーはLB4という、純A級のモノラルアンプになります。

さてフィデリックスといえば、設計を手がける天才技術者といわれる中川氏が有名ですが、学生時代に書いた論文がSONYの方の目にとまり、その後SONYに引き抜かれた話や、その後にSTAXで設計した純A級アンプは、かのマークレビンソン氏が世界一音のいいアンプと話した逸話など、オーディオマニアの影の武勇伝話として知る方もいるのではないでしょうか。

現在でもその勢いはとまらず、今まで様々な革新的技術の開発や世界中で数多くの特許を取得するなど、天才技術者といわれるのも分かります。

しかも音楽にも深く関わりを持ち、単なる技術者という枠を超え、芸術家としてのレベルも非常に高い方です。

私が始めてフィデリックス製品を手に入れたのは、バッテリー駆動の非磁性体シャーシに包まれた小さなMCヘッドアンプでした。

それまで様々なMCトランスやヘッドアンプを聞いてみましたが、どれも見てくればかりで、音の鮮度や解像力、分解能などを含め、信号の忠実な伝達能力は他と一線を画すレベルでした。

その後中川氏がSTAX在籍時代に設計した純A級パワーアンプを中古で手に入れ使用していましたが、やはりFIDERIX本家のものは次元の違いを感じ手に入れた経緯があります。

ただ見た目は豪華さなどまったく見られませんけどね。

しかしこれらのアンプを使い始めてから、世の中では様々な新しいアンプが生まれては消え去り、今ではデジタルアンプが主流になる勢いです。

そんな世の中の変化があるにもかかわらず、なぜ私が今まで同じものを使い続けてきたかといえば、ひとつは安心して使えるフォノイコライザーが付いたアンプが他になかったことと、音楽家の方が同じ楽器を長年愛用するのと同じように、自分の音の基準のひとつになっている部分があるからです。

もちろん新しいものにも興味がありますし、素敵な音色を奏でるものだってたくさんあります。

しかしそれらはそれぞれ楽しめるものの、メインの原基としてはやはり方向性が異なってしまいますので、他の楽器でも演奏はできても、自分の音を再現するためにいつも同じ楽器を使う演奏家のように、どうしても自分の音を決めるために必要不可欠ということもあります。

しかし楽器とは違い補修ですべてが解決できない面もあるので、皆様の中にも長年愛用された製品を聞けなくて悲しい思いをされている方も多いのではないでしょうか。

もちろんこのようにいつも同じものばかりではなく、常に新しいものや別な方向性を探るのもこれもまた楽しい事なのですが、一歩間違うと迷宮のラビリンスに入り込んでしまうという事もありますので、気をつけないとなりませんね。

という事で、私が愛用しているアンプ類は現在では手に入れる事はできませんが、フィデリックスでは現在も時代に合わせたデジタルパワーアンプやDACなど、同じ方向性を持った素晴らしい製品がラインナップしています。

画像はプリの機能を持つDAC(カプリース)と、ヘッドフォンアンプ機能を持つ、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)です。

様々なデジタル音源入力にも対応した再生も可能ですので、これだと情報量の多い最新のデジタル音源も十分楽しめそうです。

ホームぺ-ジにも一部掲載を始めましたが、随時掲載していきますので、もう少しお待ちくださいね。

これらの製品の詳細に関しましては、また次回お話をしていきたいと思います。

という事で今回はここまで。

また楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

日々寒さが増してきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて前回のブログ更新から少し日が開いてしまいましたが、私は元気でオーディオを楽しんでおります。

前回ブログでご紹介いたしましたお客様から、再びメールによる近況報告と画像を送っていただきましたので、今回もその一部をご紹介させていただきます。

*******************************************************************************

先の604-8Hを鳴らすアンプ類を整理見直しました。

アンプ:サンスイ AU-907

FM等:PANASONIC XR-55

オープンテープ:TEAC 33-2 、A3300SR

スピーカー

①ALTEC :604-8H

②TANNOY:ⅢLZ

③フィリップス:20cmフルレンジ

アンプをサンスイにしましたので低音から高音まで604-8Hは元気を取り戻しソニーロリンズを魅力的に奏でます。

NWを新しいものに交換した効果があり、同軸SPの持ち味である定位を明確にしさらに楽器をより明確に再生し、マルチアンプまでするまでもなくまとまりの有る音楽を再生しており、満足です。

FM音楽を気楽に聞く時は、添付写真両側上部に設置したフィリップスフルレンジで聞いております。

当分これで60年代JAZZとクラシックを楽しみます。

なお、アンプラック一番下にありますAMCRON-アンプでアルテックを鳴らしたらどうなるか、これからあれこれつないで見ます。

これからの楽しみを残しておきます。

*****************************************************************************

さてこのようにアンプを変えてという話も出てきましたので、今回は少しだけアンプの話をしたいと思います。

私のところではタイトルにもあるように、FIDERIX(フィデリックス)製のアンプを長年使い続けています。

プリはLZ-12MCというMC専用のフォノが付いたアンプで、フォノアンプ付きのボリュームセレクターのような構成です。

パワーはLB4という、純A級のモノラルアンプになります。

さてフィデリックスといえば、設計を手がける天才技術者といわれる中川氏が有名ですが、学生時代に書いた論文がSONYの方の目にとまり、その後SONYに引き抜かれた話や、その後にSTAXで設計した純A級アンプは、かのマークレビンソン氏が世界一音のいいアンプと話した逸話など、オーディオマニアの影の武勇伝話として知る方もいるのではないでしょうか。

現在でもその勢いはとまらず、今まで様々な革新的技術の開発や世界中で数多くの特許を取得するなど、天才技術者といわれるのも分かります。

しかも音楽にも深く関わりを持ち、単なる技術者という枠を超え、芸術家としてのレベルも非常に高い方です。

私が始めてフィデリックス製品を手に入れたのは、バッテリー駆動の非磁性体シャーシに包まれた小さなMCヘッドアンプでした。

それまで様々なMCトランスやヘッドアンプを聞いてみましたが、どれも見てくればかりで、音の鮮度や解像力、分解能などを含め、信号の忠実な伝達能力は他と一線を画すレベルでした。

その後中川氏がSTAX在籍時代に設計した純A級パワーアンプを中古で手に入れ使用していましたが、やはりFIDERIX本家のものは次元の違いを感じ手に入れた経緯があります。

ただ見た目は豪華さなどまったく見られませんけどね。

しかしこれらのアンプを使い始めてから、世の中では様々な新しいアンプが生まれては消え去り、今ではデジタルアンプが主流になる勢いです。

そんな世の中の変化があるにもかかわらず、なぜ私が今まで同じものを使い続けてきたかといえば、ひとつは安心して使えるフォノイコライザーが付いたアンプが他になかったことと、音楽家の方が同じ楽器を長年愛用するのと同じように、自分の音の基準のひとつになっている部分があるからです。

もちろん新しいものにも興味がありますし、素敵な音色を奏でるものだってたくさんあります。

しかしそれらはそれぞれ楽しめるものの、メインの原基としてはやはり方向性が異なってしまいますので、他の楽器でも演奏はできても、自分の音を再現するためにいつも同じ楽器を使う演奏家のように、どうしても自分の音を決めるために必要不可欠ということもあります。

しかし楽器とは違い補修ですべてが解決できない面もあるので、皆様の中にも長年愛用された製品を聞けなくて悲しい思いをされている方も多いのではないでしょうか。

もちろんこのようにいつも同じものばかりではなく、常に新しいものや別な方向性を探るのもこれもまた楽しい事なのですが、一歩間違うと迷宮のラビリンスに入り込んでしまうという事もありますので、気をつけないとなりませんね。

という事で、私が愛用しているアンプ類は現在では手に入れる事はできませんが、フィデリックスでは現在も時代に合わせたデジタルパワーアンプやDACなど、同じ方向性を持った素晴らしい製品がラインナップしています。

画像はプリの機能を持つDAC(カプリース)と、ヘッドフォンアンプ機能を持つ、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)です。

様々なデジタル音源入力にも対応した再生も可能ですので、これだと情報量の多い最新のデジタル音源も十分楽しめそうです。

ホームぺ-ジにも一部掲載を始めましたが、随時掲載していきますので、もう少しお待ちくださいね。

これらの製品の詳細に関しましては、また次回お話をしていきたいと思います。

という事で今回はここまで。

また楽しい話をしていきたいと思います。

| 2013/02/04 12:19 |

P610が復刻? |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

急用の為しばらくブログの更新をサボってしまいました。

さて今回は、前回に引き続き気になるユニットのご紹介をしたいと思います。

タイトルにあるように、そうです。P610が復刻されたお話なのです。

といっても、ダイヤトーンのP610が復刻生産された話ではありません。

P610といえば、ベテランのマニアの方なら知らない人がいないほど有名な、フルレンジの傑作ユニットのひとつです。

その見た目の貧弱さとは裏腹に、質感の非常に高い音を聞かせてくれる、とても優れたユニットです。

大迫力の音も出なければ、ワイドレンジに聞かせる事も出来ません。

しかしそのバランスのよさ、アンプやソースの良し悪しをストレートに表現してしまう素性のよさ、そんな優れた面を持つユニットだけに、今でも中古市場では人気のユニットです。

その人気は日本国内だけには留まらなかったようです。

実は、アメリカのとあるショップが、このP610を復刻生産しているのです。

以前何度かご紹介したALTECのユニットを復刻生産をしているGreat Plains Audio社のように、

生産設備などをすべて引き受けたところではありません。

つまりダイヤトーンとは関係のないメーカーになります。

しかしそこではP610に対し相当な想い入れがあるらしく、再生産される可能性がないのならという事で、再生音も含め出来るだけ忠実に、P610を復活させようとしたようなのです。

見てのとおり外観はp610そっくりというよりほぼ同じです。

エッジは10年から15年でぼろぼろになってしまうスポンジやウレタンではなく、皮製のロールエッジで作られています。

その点では耐久性は高そうですね。

ただ振動版も違うわけですので、はたしてどのような音がするのか興味のあるところです。

スペック的には後期型をモデルにしているようです。

Designation P-610VA

Production 2011

Diameter 16cm

Resonance frequency between 65Hz and 75Hz

Nominal power capacity 7W

Max permissible 20W

Sensitivity 90 dB/m/W

Magnet Alnico

Magnetic flux density in the gap 12000 Gauss

Impedance P610VA 8 ohms

Magnet diameter 30 mm

Magnet height 25 mm

Magnet weight 0.92 Kg

P610はとても好きなユニットですので、生産されなくなって寂しく思ったものです。

このユニットを企画したところもそれは同じだったようで、どうにかP610を現代でも入手出来るようにしたいという情熱が生み出したユニットのようです。

今コンディションの良いP610を見かけるのは非常に稀になり、その多くがエッジがやられているものがほとんどです。

もちろんエッジの張替えなどを行えば使えるのですが、中には振動版がヨレヨレになってしまったものもあります。

そのような意味では、このような復刻版ユニットもひとつの選択肢にもなるのです。

ただダイヤトーンブランドでもなければ、直接関係するメーカーというわけではなく、熱狂的なP610の支持者の技術者達が作り上げたものですので、別物といえば別物です。

でもこのような意図で作られたユニットですので、このユニットなりの魅力がありそうな気がしますね。

さてこのユニットの実力はいかに?

P610の二番煎じでへっぽこなのか、それともP610の良さを引き継いで、さらに素晴らしくなっているのか?

現在このユニットを取り扱うかどうか検討中ですが、反響が多いようなら取り扱いを始めようと思います。

その前に自分用に試してみたいのですけどね。

そして段ボールスペシャルで鳴らす・・・

サムライジャパンでございます。

急用の為しばらくブログの更新をサボってしまいました。

さて今回は、前回に引き続き気になるユニットのご紹介をしたいと思います。

タイトルにあるように、そうです。P610が復刻されたお話なのです。

といっても、ダイヤトーンのP610が復刻生産された話ではありません。

P610といえば、ベテランのマニアの方なら知らない人がいないほど有名な、フルレンジの傑作ユニットのひとつです。

その見た目の貧弱さとは裏腹に、質感の非常に高い音を聞かせてくれる、とても優れたユニットです。

大迫力の音も出なければ、ワイドレンジに聞かせる事も出来ません。

しかしそのバランスのよさ、アンプやソースの良し悪しをストレートに表現してしまう素性のよさ、そんな優れた面を持つユニットだけに、今でも中古市場では人気のユニットです。

その人気は日本国内だけには留まらなかったようです。

実は、アメリカのとあるショップが、このP610を復刻生産しているのです。

以前何度かご紹介したALTECのユニットを復刻生産をしているGreat Plains Audio社のように、

生産設備などをすべて引き受けたところではありません。

つまりダイヤトーンとは関係のないメーカーになります。

しかしそこではP610に対し相当な想い入れがあるらしく、再生産される可能性がないのならという事で、再生音も含め出来るだけ忠実に、P610を復活させようとしたようなのです。

見てのとおり外観はp610そっくりというよりほぼ同じです。

エッジは10年から15年でぼろぼろになってしまうスポンジやウレタンではなく、皮製のロールエッジで作られています。

その点では耐久性は高そうですね。

ただ振動版も違うわけですので、はたしてどのような音がするのか興味のあるところです。

スペック的には後期型をモデルにしているようです。

Designation P-610VA

Production 2011

Diameter 16cm

Resonance frequency between 65Hz and 75Hz

Nominal power capacity 7W

Max permissible 20W

Sensitivity 90 dB/m/W

Magnet Alnico

Magnetic flux density in the gap 12000 Gauss

Impedance P610VA 8 ohms

Magnet diameter 30 mm

Magnet height 25 mm

Magnet weight 0.92 Kg

P610はとても好きなユニットですので、生産されなくなって寂しく思ったものです。

このユニットを企画したところもそれは同じだったようで、どうにかP610を現代でも入手出来るようにしたいという情熱が生み出したユニットのようです。

今コンディションの良いP610を見かけるのは非常に稀になり、その多くがエッジがやられているものがほとんどです。

もちろんエッジの張替えなどを行えば使えるのですが、中には振動版がヨレヨレになってしまったものもあります。

そのような意味では、このような復刻版ユニットもひとつの選択肢にもなるのです。

ただダイヤトーンブランドでもなければ、直接関係するメーカーというわけではなく、熱狂的なP610の支持者の技術者達が作り上げたものですので、別物といえば別物です。

でもこのような意図で作られたユニットですので、このユニットなりの魅力がありそうな気がしますね。

さてこのユニットの実力はいかに?

P610の二番煎じでへっぽこなのか、それともP610の良さを引き継いで、さらに素晴らしくなっているのか?

現在このユニットを取り扱うかどうか検討中ですが、反響が多いようなら取り扱いを始めようと思います。

その前に自分用に試してみたいのですけどね。

そして段ボールスペシャルで鳴らす・・・

| 2013/02/04 12:18 |

P610V取り扱い開始とLcaoフルレンジ取り扱い開始 |

みなさまこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて何度かに渡りご紹介してきたP610の復刻版?ユニットですが、取り扱いを始めることにしました。

もともと生産中止になったダイヤトーンP610のサウンドを忠実に再現するために、出来るだけオリジナルに忠実に再現しようとしたのですから、ご覧のように外観形状はダイヤトーンのP610と瓜二つです。

ただオリジナルでは耐久性に難があるエッジ部分は革エッジに変更されて、耐久性はかなり向上していそうです。

しかしオリジナルとは関係性の無いメーカー製ですので、その再現しようとする情熱がどれほどなのか・・・

この製品はVintage Audio LobからValab P-610V 6.5 inch Alnico という正式名称で発売されたものです。

Valabブランドといえば、各種チューブソケットや、ケーブルやピンプラグ、またホスピタルコネクターなど、さまざまなオーディオ関連部品を持つブランドです。

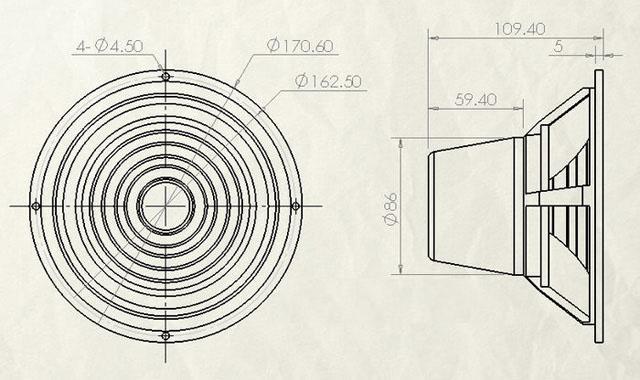

そしてVintage Audio Lobではほかのブランド製品も取り扱いをしていて、その中に興味のあるフルレンジユニットを見つけました。

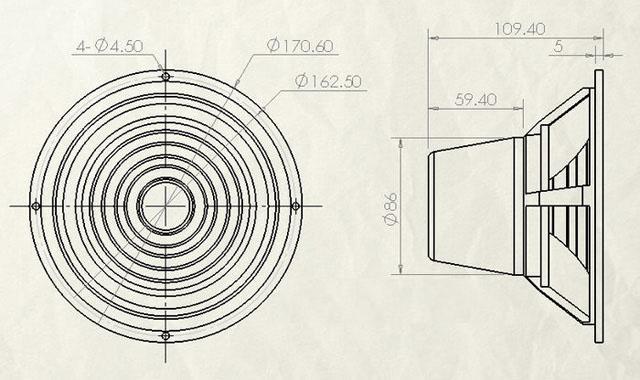

L. Cao 6.5" inch Alnico Fullrange Speaker

なんとも頼りなさそうな面構えで、どことなくレトロなイメージの外観です。

しかしフレームなどは最新モデルと遜色ない作りで、マグネットはかなり強力なアルニコマグネットで駆動します。

スペック的にもかなり優秀で、エッジもフィックスドタイプで反応もよさそうです。

Specification:

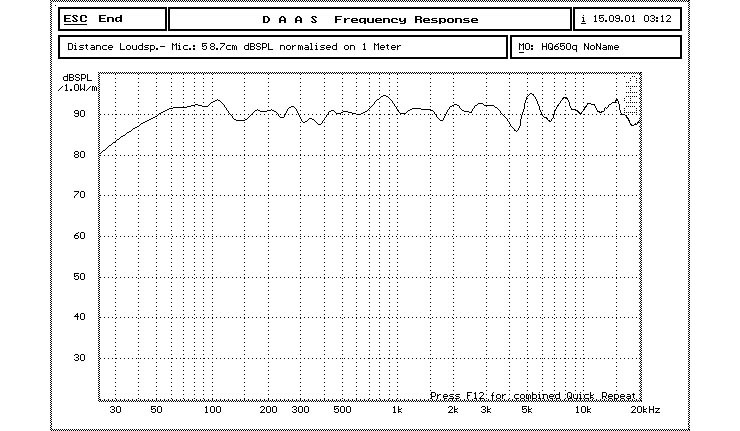

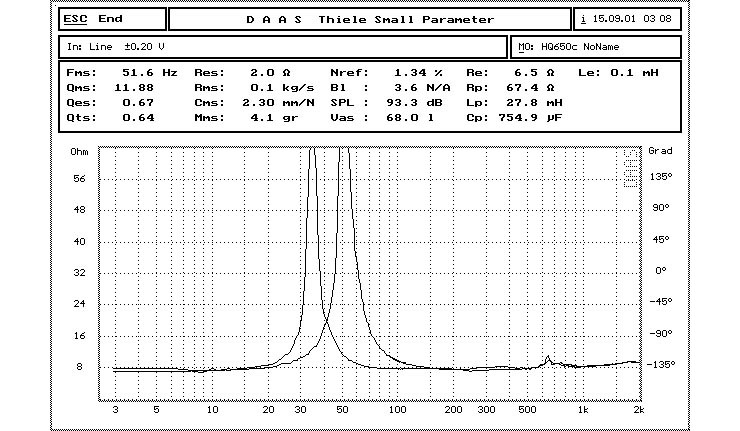

Power : 30W

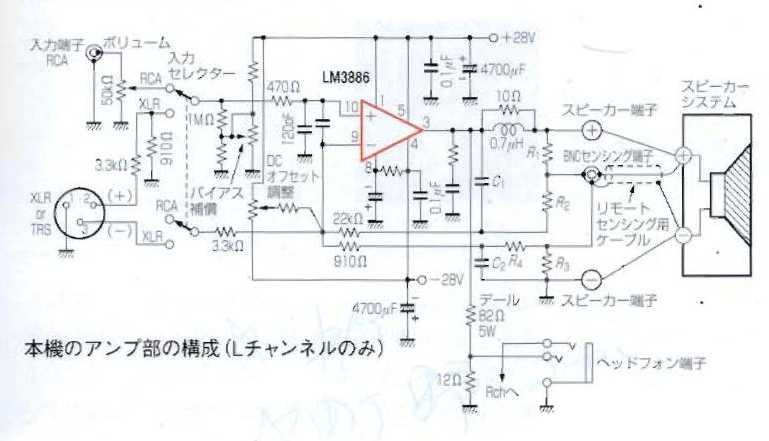

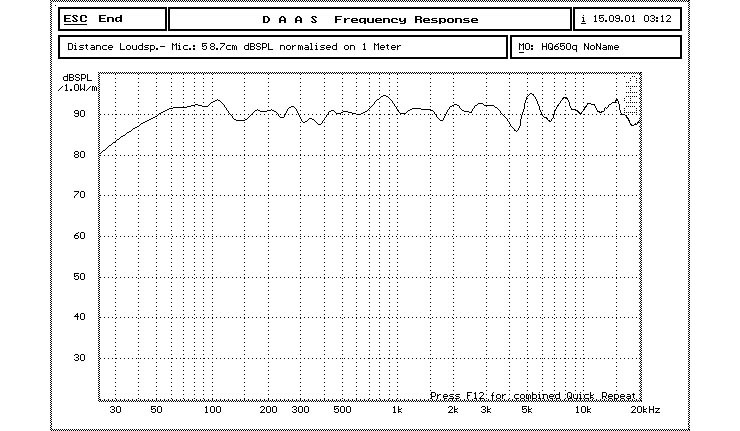

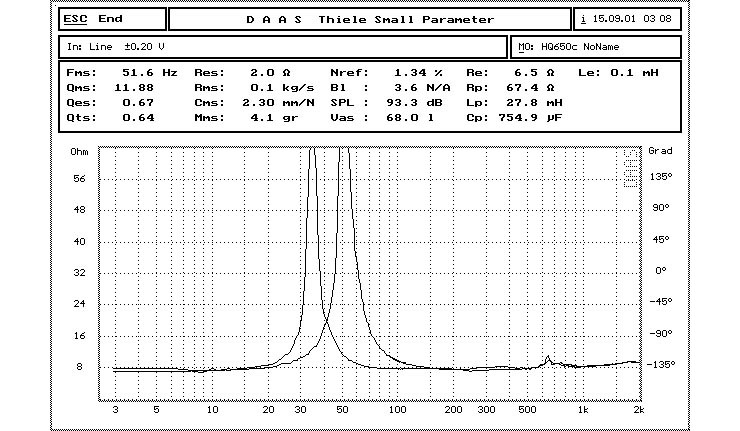

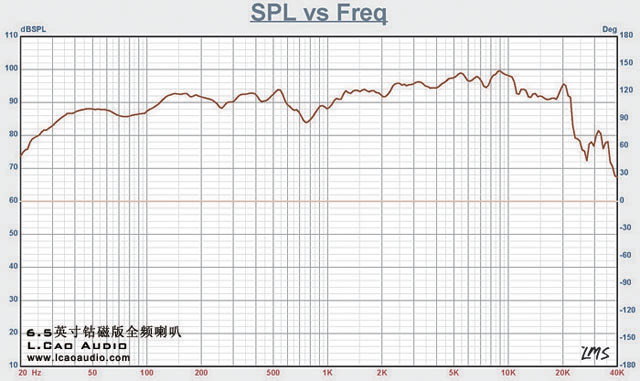

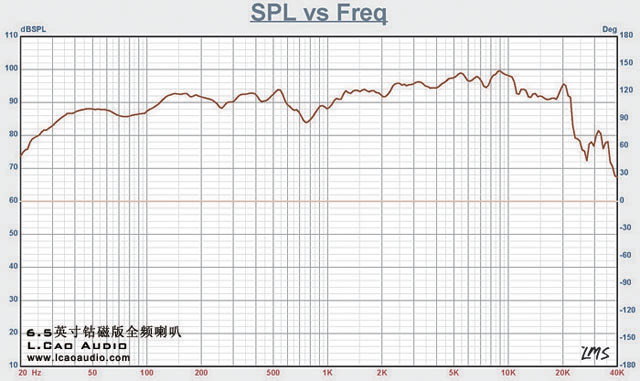

Frequency : 58~20k (see fig. 7)

Impedance : 8 Ohm

Sensitivity : 91DB

Fs : 58HZ

Qes : 0.71

Qms : 5.71

Qts : 0.63

Cms : 1.1122mm/N

Re : 6.1 Ohm

BL : 4.37T.m

Mmd : 5.31g

Mms : 6.08g

Sd : 0.0129m2

Vas : 25.7L

Weight : 1.83 each (5.5kg/pair after packaging)

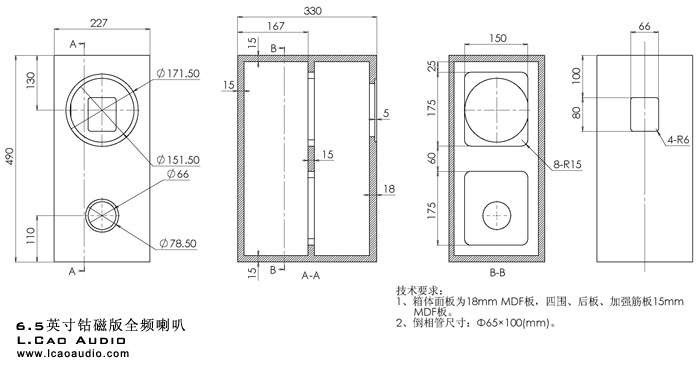

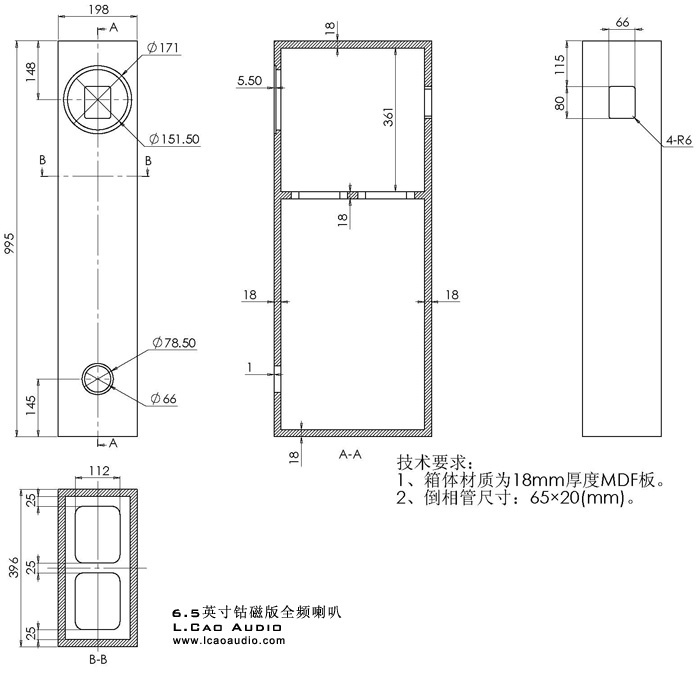

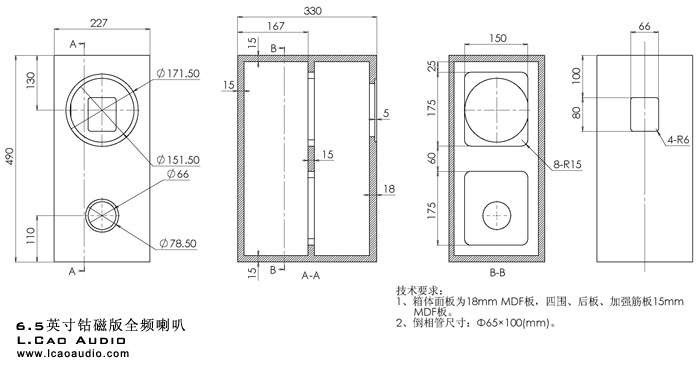

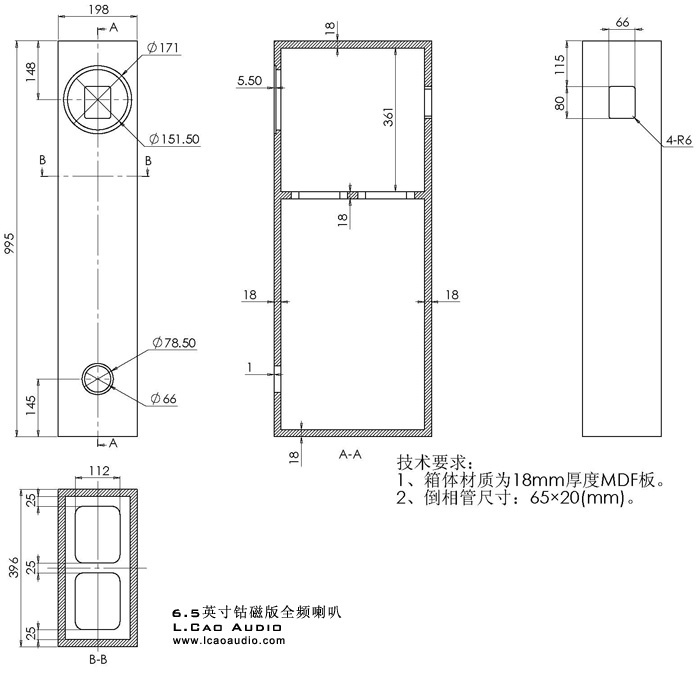

メーカー側の指定箱の図面も紹介されていますが、やはり卓上オーディオのようにコンパクトにこそまとめられませんが、反応のいい音楽が楽しめそうですね。

コーン紙がイエローなのでちょっと目立つ色といえばそうですが、ホワイトカラーのコーン紙が黄ばんだ色よりははるかに綺麗ですね。

有名ブランド製品でもなく、オーディオ雑誌で評判になる製品でもないのですが、このユニットもかなりいい線いくのではと思えます。

使用例はバスレフですが、たぶん密閉型にするとつまらない音にもなりそうな感じもしますし、平面バッフルや後面開放型、またはマルチダクトやバックロードホーンも面白そうです。

意外と切れ味鋭い音がしそうですね。

スペック的に優秀とはいえ、意外と使いやすそうなユニットにも感じます。

フィックスドエッジですので、反応はかなりよさそうですが、ローエンドの鳴らし方をうまくすれば、結構化けるのではないでしょうか。

また妄想にうなされてしまうやばいものを見つけてしまったようです。

個人的には重い振動系の音はあまり好きではないので、このような軽量系でしかもフィックスドエッジ、そこへ強力なアルニコマグネットとなると、見てみぬふりが出来なくなるのです。

小出力の球のシングルアンプなんかでシンプルに駆動するのも面白そうだし、表現力の豊かなデジタルアンプで駆動するのも面白そうです。

というより、すでにあれやこれやの妄想の洪水に悩まされているのです。

しかもL caoのフルレンジは、この上に8インチモデル、20センチバージョンもあるので、そちらも次回ご紹介しますね。

意外とこの手のフルレンジユニット、普段大型システムを聞いている方にも受けがよさそうです。

世界の名機が迷機にしてしまいそうな予感・・・

サムライジャパンでございます。

さて何度かに渡りご紹介してきたP610の復刻版?ユニットですが、取り扱いを始めることにしました。

もともと生産中止になったダイヤトーンP610のサウンドを忠実に再現するために、出来るだけオリジナルに忠実に再現しようとしたのですから、ご覧のように外観形状はダイヤトーンのP610と瓜二つです。

ただオリジナルでは耐久性に難があるエッジ部分は革エッジに変更されて、耐久性はかなり向上していそうです。

しかしオリジナルとは関係性の無いメーカー製ですので、その再現しようとする情熱がどれほどなのか・・・

この製品はVintage Audio LobからValab P-610V 6.5 inch Alnico という正式名称で発売されたものです。

Valabブランドといえば、各種チューブソケットや、ケーブルやピンプラグ、またホスピタルコネクターなど、さまざまなオーディオ関連部品を持つブランドです。

そしてVintage Audio Lobではほかのブランド製品も取り扱いをしていて、その中に興味のあるフルレンジユニットを見つけました。

L. Cao 6.5" inch Alnico Fullrange Speaker

なんとも頼りなさそうな面構えで、どことなくレトロなイメージの外観です。

しかしフレームなどは最新モデルと遜色ない作りで、マグネットはかなり強力なアルニコマグネットで駆動します。

スペック的にもかなり優秀で、エッジもフィックスドタイプで反応もよさそうです。

Specification:

Power : 30W

Frequency : 58~20k (see fig. 7)

Impedance : 8 Ohm

Sensitivity : 91DB

Fs : 58HZ

Qes : 0.71

Qms : 5.71

Qts : 0.63

Cms : 1.1122mm/N

Re : 6.1 Ohm

BL : 4.37T.m

Mmd : 5.31g

Mms : 6.08g

Sd : 0.0129m2

Vas : 25.7L

Weight : 1.83 each (5.5kg/pair after packaging)

メーカー側の指定箱の図面も紹介されていますが、やはり卓上オーディオのようにコンパクトにこそまとめられませんが、反応のいい音楽が楽しめそうですね。

コーン紙がイエローなのでちょっと目立つ色といえばそうですが、ホワイトカラーのコーン紙が黄ばんだ色よりははるかに綺麗ですね。

有名ブランド製品でもなく、オーディオ雑誌で評判になる製品でもないのですが、このユニットもかなりいい線いくのではと思えます。

使用例はバスレフですが、たぶん密閉型にするとつまらない音にもなりそうな感じもしますし、平面バッフルや後面開放型、またはマルチダクトやバックロードホーンも面白そうです。

意外と切れ味鋭い音がしそうですね。

スペック的に優秀とはいえ、意外と使いやすそうなユニットにも感じます。

フィックスドエッジですので、反応はかなりよさそうですが、ローエンドの鳴らし方をうまくすれば、結構化けるのではないでしょうか。

また妄想にうなされてしまうやばいものを見つけてしまったようです。

個人的には重い振動系の音はあまり好きではないので、このような軽量系でしかもフィックスドエッジ、そこへ強力なアルニコマグネットとなると、見てみぬふりが出来なくなるのです。

小出力の球のシングルアンプなんかでシンプルに駆動するのも面白そうだし、表現力の豊かなデジタルアンプで駆動するのも面白そうです。

というより、すでにあれやこれやの妄想の洪水に悩まされているのです。

しかもL caoのフルレンジは、この上に8インチモデル、20センチバージョンもあるので、そちらも次回ご紹介しますね。

意外とこの手のフルレンジユニット、普段大型システムを聞いている方にも受けがよさそうです。

世界の名機が迷機にしてしまいそうな予感・・・

| 2013/02/04 12:15 |

PHY-HP |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回のブログではP.AUDIOの製品を例に、うちのホームページには掲載されていない製品の海外からのお取り寄せについてお話をしました。

海外の業者に在庫があるような製品はもちろんですが、受注生産品に関してももちろんオーダーをすることが可能です。

ただ海外からの発送という事で、たとえば発送時の重量が比較的重いにもかかわらず、価格的には非常に安いというような製品の場合、送料の方が製品の価格よりも大幅に高くなるという事も意外と多く出てしまいます。

たとえば数百円程度のパーツ類も、複数の種類などをある程度まとめてという場合ならいいのですが、コイルやコンデンサなどをひとつなんていう場合も送料が高くなってしまうのでお勧めできません。

また国内で比較的入手が容易な数千円程度で購入できるスピーカーユニットなども、やはり重さがダイレクトに送料に加算されてしまうため、こちらもあまりメリットはありません。

そのような製品ならむしろ国内で手に入れたほうが遥かにお得といえるでしょう。

さて今回は少し前にご紹介したPHY-HPのユニットについてご紹介します。

以前のブログでも紹介した事がありますし、ご存知のマニアの方も意外と多いかもしれませんね。

このブランドはフランスにあるメーカーで、主に20センチクラスと30センチクラスのユニットを中心に展開しているメーカーです。

基本構成はブロンズ(砲金)製のフレームに軽量振動板を組み合わせ、強力なアルニコマグネットで駆動する、サイズの割りに高能率なユニットを生産しています。

専用のトゥイーターを組んだ2ウエイ構成または同軸2ウエイ構成で、世界中のブランドの音作りのひとつの目標とされるように、海外では非常に知名度の高いブランドです。

といっても日本でいえば小さなガレージメーカーのようなもので、巨大なファクトリーを持つ大企業ではないため、ユニットの生産もほとんど手作りです。

ここのユニットはご覧いただいたように、ユニット背面のフレームが非常に細身に作られていて、マグネットも極力細く作るられている様子からも、背面からの音の影響を極力避けたい意図が見て取れます。

入力信号に対し敏感に反応し、余計な音を付加して音を濁さないようにという配慮からなのでしょう。

もちろん箱に入れればその影響を大きく受けてしまうため、メーカーの推薦する鳴らし方として巨大平面バッフルを推奨しています。

それだけ微小な音の変化に対し敏感に聞き取ってもらいたいという意図があるからなのでしょう。

私個人的にはこのような思想のユニットは大好きなのですが、ソースの質やケーブル、或いはアンプのキャラクターなどに音が大きく左右される敏感な反応が出てきますので、聞くソースやジャンルによってその評価が大きく分かれてしまう可能性もあります。

しかしオーディオマニアの中には、そのように過敏に反応される音を好む方ばかりではなく、比較的どのような場合でも自分の好きな音色で鳴っていればいいという方も非常に多い事からも、けして万人向けではなく、ある意味ここまでの能力を必要としない方も意外と多いのも事実です。

ただ音楽ソースに含まれる音をすべて引き出し、良くも悪くもそのソースの音を楽しみたいという方にとっては、非常に魅力的なユニットといえるでしょう。

そのような意味では、聞き方によって大きく評価が分かれてしまうかもしれませんね。

AudioNirvanaのユニットも非常に入力信号に敏感に反応するユニットですが、鳴らし方に関していえば意外と寛容なところもあり、入力信号の質が良ければ良いほど、これもびっくりするぐらいのすばらしい表現力がありますけどね。

さてこのPHY-HPのユニットですが、海外では非常にユニークな鳴らし方が多いのも特徴です。

前に紹介した非常に薄い板を使ったエンクロージャーなど、高比重高剛性ばかりが良い音の指標ではないという事を教えてくれます。

かなり方向性が異なりますけど、うちのダンボールスペシャルだって、この発想を知らなければ試す事もなかったのですから。

そこで海外のユニークな鳴らし方を少しご紹介します。

当たり前ですが、うちのようにダンボールエンクロージャーなんていう鳴らし方はありませんけど、自作する際のひとつの参考になりますね。

入力信号の情報を良くも悪くも繊細に余すことなく聞き取りたい、或いはその細やかな表情すべてを感じ取れる方にとっては、とても魅力的な音を奏でるはずです。

まだ正式な価格を決めていませんが、さすがに安価なユニットではありませんが、この趣旨を望む方にとっては高い製品ではありません。

微小で繊細な入力信号の音の違いなどよりも、自分好みの音でいつでも音楽を楽しめれば基本的に問題がない場合がほとんどですので、そのような意味ではPHY-HPのユニットがすばらしいかどうかの評価は分かれてしまうかもしれないのですけど、私個人的にはAudioNirvanaにも匹敵する魅力を持ったユニットですね。

と考えてばかりいると、また妄想が湧いてきてしまい収拾がつかなくなりそうです。

という事で今回はここまで。

また次回楽しいお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回のブログではP.AUDIOの製品を例に、うちのホームページには掲載されていない製品の海外からのお取り寄せについてお話をしました。

海外の業者に在庫があるような製品はもちろんですが、受注生産品に関してももちろんオーダーをすることが可能です。

ただ海外からの発送という事で、たとえば発送時の重量が比較的重いにもかかわらず、価格的には非常に安いというような製品の場合、送料の方が製品の価格よりも大幅に高くなるという事も意外と多く出てしまいます。

たとえば数百円程度のパーツ類も、複数の種類などをある程度まとめてという場合ならいいのですが、コイルやコンデンサなどをひとつなんていう場合も送料が高くなってしまうのでお勧めできません。

また国内で比較的入手が容易な数千円程度で購入できるスピーカーユニットなども、やはり重さがダイレクトに送料に加算されてしまうため、こちらもあまりメリットはありません。

そのような製品ならむしろ国内で手に入れたほうが遥かにお得といえるでしょう。

さて今回は少し前にご紹介したPHY-HPのユニットについてご紹介します。

以前のブログでも紹介した事がありますし、ご存知のマニアの方も意外と多いかもしれませんね。

このブランドはフランスにあるメーカーで、主に20センチクラスと30センチクラスのユニットを中心に展開しているメーカーです。

基本構成はブロンズ(砲金)製のフレームに軽量振動板を組み合わせ、強力なアルニコマグネットで駆動する、サイズの割りに高能率なユニットを生産しています。

専用のトゥイーターを組んだ2ウエイ構成または同軸2ウエイ構成で、世界中のブランドの音作りのひとつの目標とされるように、海外では非常に知名度の高いブランドです。

といっても日本でいえば小さなガレージメーカーのようなもので、巨大なファクトリーを持つ大企業ではないため、ユニットの生産もほとんど手作りです。

ここのユニットはご覧いただいたように、ユニット背面のフレームが非常に細身に作られていて、マグネットも極力細く作るられている様子からも、背面からの音の影響を極力避けたい意図が見て取れます。

入力信号に対し敏感に反応し、余計な音を付加して音を濁さないようにという配慮からなのでしょう。

もちろん箱に入れればその影響を大きく受けてしまうため、メーカーの推薦する鳴らし方として巨大平面バッフルを推奨しています。

それだけ微小な音の変化に対し敏感に聞き取ってもらいたいという意図があるからなのでしょう。

私個人的にはこのような思想のユニットは大好きなのですが、ソースの質やケーブル、或いはアンプのキャラクターなどに音が大きく左右される敏感な反応が出てきますので、聞くソースやジャンルによってその評価が大きく分かれてしまう可能性もあります。

しかしオーディオマニアの中には、そのように過敏に反応される音を好む方ばかりではなく、比較的どのような場合でも自分の好きな音色で鳴っていればいいという方も非常に多い事からも、けして万人向けではなく、ある意味ここまでの能力を必要としない方も意外と多いのも事実です。

ただ音楽ソースに含まれる音をすべて引き出し、良くも悪くもそのソースの音を楽しみたいという方にとっては、非常に魅力的なユニットといえるでしょう。

そのような意味では、聞き方によって大きく評価が分かれてしまうかもしれませんね。

AudioNirvanaのユニットも非常に入力信号に敏感に反応するユニットですが、鳴らし方に関していえば意外と寛容なところもあり、入力信号の質が良ければ良いほど、これもびっくりするぐらいのすばらしい表現力がありますけどね。

さてこのPHY-HPのユニットですが、海外では非常にユニークな鳴らし方が多いのも特徴です。

前に紹介した非常に薄い板を使ったエンクロージャーなど、高比重高剛性ばかりが良い音の指標ではないという事を教えてくれます。

かなり方向性が異なりますけど、うちのダンボールスペシャルだって、この発想を知らなければ試す事もなかったのですから。

そこで海外のユニークな鳴らし方を少しご紹介します。

当たり前ですが、うちのようにダンボールエンクロージャーなんていう鳴らし方はありませんけど、自作する際のひとつの参考になりますね。

入力信号の情報を良くも悪くも繊細に余すことなく聞き取りたい、或いはその細やかな表情すべてを感じ取れる方にとっては、とても魅力的な音を奏でるはずです。

まだ正式な価格を決めていませんが、さすがに安価なユニットではありませんが、この趣旨を望む方にとっては高い製品ではありません。

微小で繊細な入力信号の音の違いなどよりも、自分好みの音でいつでも音楽を楽しめれば基本的に問題がない場合がほとんどですので、そのような意味ではPHY-HPのユニットがすばらしいかどうかの評価は分かれてしまうかもしれないのですけど、私個人的にはAudioNirvanaにも匹敵する魅力を持ったユニットですね。

と考えてばかりいると、また妄想が湧いてきてしまい収拾がつかなくなりそうです。

という事で今回はここまで。

また次回楽しいお話をしたいと思います。