| 2025/05/04 19:31 |

[PR] |

| 2013/02/04 12:12 |

オーディオケーブルのお話 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

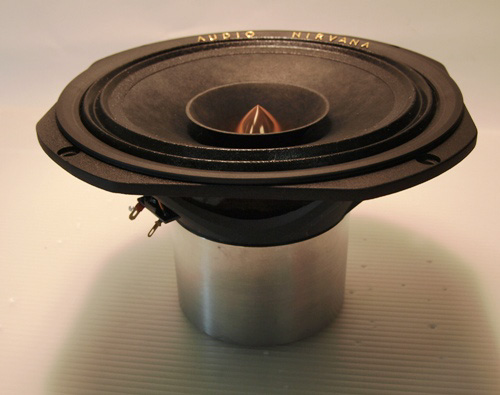

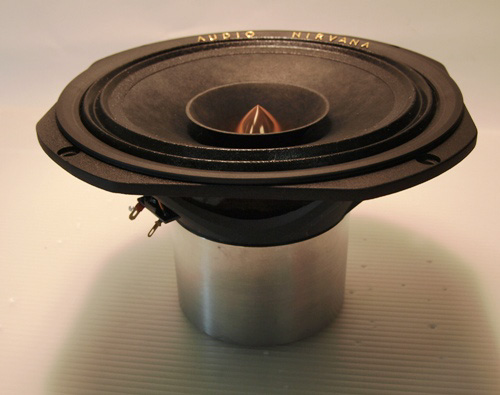

前回までははAudioNirvanaのフルレンジユニットの話をしましたが、スピーカーを鳴らすためにも、またオーディオの信号を伝達するためにも、必ず必要になるのがオーディオケーブルですね。

ところで皆さんはどのようなケーブルを愛用されているでしょうか?

ホームセンターでも買える安価なケーブルから、10万円/m超えの超高級ケーブルまで、世の中にはたくさんのオーディオ用ケーブルが存在します。

今回はそんなオーディオには欠かせないケーブルについて少しお話をしたいと思います。

アンプとCDプレーヤーを繋いだり、アンプとスピーカーを繋ぐために必要不可欠なケーブルですが、世の中にこれだけの種類があるとどれを買えばいいのか迷われる事も多いのではないでしょうか。

実際すべてを試聴して選んでいけばいいのですが、1メートル数十円や数百円のケーブルならたくさん買い込んで比較試聴もできますけど、意外とどんぐりの背比べみたいなところもありますし、かといって1メートル数万円もするような高額ケーブルは簡単には買えません。

そうなれば雑誌などの評価記事を読んで参考にしたり、マニア同士の情報交換の場などで噂にあがる評判を参考にしたりと、なかなかこのジャンルも悩みが尽きない世界ですね。

もちろんなかにはケーブルなんかでそんなに音は違わないだろうという方もいれば、ほんのわずかな長さの違いで、音の違いに敏感に反応する人もいます。

「小生は○○の奏でる○○の音に陶酔しているぅ~!」

と現状の音に十分満足されている方には必要ない話ですが、常に音質を改善しようと日々努力されている方にとっては、このケーブルの変更は非常に重要なチューニングのひとつかもしれませんね。

さて私はといえば、ケーブルで音が大幅に変わるのは十分承知しています。

素線の材質や絶縁体の材質、またケーブルの構造などによって、それぞれ固有の傾向の音があるのも事実です。

もちろんそのような細かい変化が感じられない、聴き取れないという方がいたとしても、それはけして異常な事でも悪い事でもなく、各個人ごとに異なる感性があるための話ですから、ケーブルの違いによる必要性の要求度合いの違いでしかない事です。

たとえばスピーカーケーブルを見ても、通常の平行線もあれば、4芯のスターカッド構造、同軸構造、リッツ線構造など、それぞれ素線の材質や絶縁体の材質、それに太さなどの違いで数多い製品が世の中にはございます。

これらはそれぞれ解決すべき目的や目標があって生み出されたスタイルです。

しかも素線による音の傾向や構造による音の傾向、また絶縁体による音の傾向など、それぞれ様々な音質傾向があります。

その中から自分好みのケーブルを探すのですから、これも至難の業といえるかもしれませんね。

仕方なく雑誌の評価記事を参考に買ってみたものの・・・

「だまされたぁぁぁ~」

となる事も・・・

さて私が使用しているケーブルですが、実はもう20年以上の長きに渡り基本的に変更していません。

途中で新しく買い換えたりした事もありますが、その間同じブランド同じ銘柄で一切変更していません。

理由は単純な話ですが、私が求める方向性でこれ以上の新製品が存在しないからです。

もちろん今までにも様々なケーブルを比較試聴しましたし、1メートル10万円以上もするような、水道ホースみたいな極太の超高額ケーブルなども比較試聴しました。

そのような経歴はあるものの、やはり求める方向性と大きく異なると理由で、現在使用中のケーブルから変更を行っていないだけです。

世界中の各メーカーからは斬新なアイデアや様々な技術を投入したケーブルも日々生み出されていますけど、ただ単純に自分が求めるものに出会っていないだけなのです。

皆さんはどのようにしてオーディオケーブルの良し悪しを決めているでしょうか?

一般的にはお気に入りの音楽をかけて、その中でも自分が最も心地よい音を出すものを良い音として決め、自分の好み以外のものを悪い音として決めていると思います。

もちろんこのような試聴による選別は間違いではありません。

オーディオマニアの方の中にはこの方法を選別の基準にされている方もいると思いますが、私は基本的に聞きなれた人の声を基準として選別します。

自分の声を自分で聞いても判りませんが、自分の声を他人に聞いてもらったり、あるいは親しい家族や友人知人の声を再生して確認したりする方法です。

この方法で何がわかるかといえば、ケーブルが持つ音色の傾向がリアルに判別しやすいのです。

私はこの方法を元にオーディオ製品全般の選択をしました。

マイクやスピーカーなどの音質傾向や癖はあるとはいえ、それを差し引いてもケーブルやアンプの音色の傾向が如実に現れやすく、しかも普段聞きなれた声ですからその傾向を掴むのも容易いのです。

その中で単純に最も色づけ傾向の少ないアンプやケーブルを選んだだけです。

その方法で選んだケーブルとは、RCAコードはモガミ電線の2803、スピーカーケーブルは同じく2804という型式のケーブルです。

かつてはたまにオーディオ雑誌にも載ることもありましたけど、今では噂にさえあがりませんので、多くの方はご存じないケーブルかもしれません。

基本的に外径は同じで、構造的には中空同軸構造のケーブルです。

上の画像はスピーカーケーブルのモガミ2804になりますが、参考までにオーディオテクニカのRCAケーブルと並べてみましたが、その細さに驚かれる方も多いのではないでしょうか。

この細さ、極太ケーブルが高額高級品の代名詞のケーブルの世界ではインパクトが弱すぎますから、外観上の印象がよくないだけではなく、友人知人にも自慢さえできません。

それに値段の割りに見た目が貧弱ですから、購入後の所有感を満たす事もありません。

しかもRCAケーブルの2803もそうですが、実はこれだけ細いのもかかわらず、外皮や内部の絶縁体は非常に硬質なため、小さなアールで曲げる事ができませんから、使い勝手も非常に悪い製品です。

ケーブルの構造は中空同軸という形状で、簡単に言えば外側と内側の素線が一本一本横一列に並んだ中空構造で、極端な話薄い銅箔を筒状にしたものが入っているような感じです。

ご存知の方もいると思いますが、オーディオの信号は様々な周波数の合成です。

そこに表皮効果という現象がおきます。

これはケーブルの断面積を思い浮かべてもらえば判るのですが、周波数が高くなればなるほどその信号は断面の中心を流れにくく、外側の外皮近くに集中しやすくなるのです。

つまり太いケーブルの中心も外皮付近も、低い周波数は流れるのですが、高い周波数は外皮周辺のごくわずかな断面しか流れないのです。

そのため単純な発想で言えば、太いケーブルほど低い周波数の信号には有利で、高音域はエネルギーが落ちていくハイ落ちの傾向を示します。

これは太いケーブルほど表面積に対して断面積の割合が大きくなるからです。

そのような問題を解決するために、世の中には薄い銅箔状のケーブルが存在するというのも、この表皮効果を避けるため、表面積に対する断面積の割合の増加を抑える目的があるからです。

さてそのモガミのケーブルですが、外径が細いだけにとどまらず、表皮効果によるハイ落ちを避けるために表面積に対して断面積を抑えるために素線一本一本が非常に細く、その加工自体も非常に神経を使います。

外皮を剥くにも一苦労で、中の素線にカッターの刃などが触れるとすぐに断線してしまい易く、ただでさえ細いケーブルのため、その素線1本の欠落も音に影響が出てしまいやすいのです。

ご覧のように外側の線は横一列に綺麗に絶縁体に巻きつけられた構造です。

中の素線も中心にある絶縁体に横一列に巻きつけられている中空同軸構造です。

一般的な同軸ケーブルの場合、中心線は撚り線になっている場合が多く、外側は編み線というのも多く見られます。

しかしこのように極薄の中空同軸構造というのは非常に珍しい形状です。

最近知りましたが、RCAケーブルの2803は、ドイツのオーディオ雑誌のRCAケーブルの原器として認定されているそうです。

さて音の傾向ですが、例の人の声の実験から判断すれば、圧倒的に色づけが少なく、クリアーで透明感が高く、音の解像度も非常に高く、超ハイスピードな信号の伝達という感じです。

そのため巷で言われるような低音の締りとか、音場感の再現とか、輝くような色艶とか、そのような表現とは異なる次元の音質になります。

そのような理由で現在もこれを超えるケーブルに遭遇していないために変更していないのですが、このケーブルを多くの方にお勧めできるかといえば、それはまた難しい話といえるでしょう。

まず通常のケーブルと異なり、ハイ落ち傾向を示さないため、バランス的に高音域が強いと感じる場合もあるでしょうし、非常にハイスピードな低音を再生するのですが、それが低音の量感がないとか低音域が不足気味として感じられる事もあり、そのような意味では一般的に聞き馴染んだケーブルとはバランス的に異なって聞こえやすい場合があります。

またケーブルも非常に細いため、特にスピーカーケーブルなどインピーダンスの低い信号のやり取りなどの場合、長さがもろの影響を与えやすいため、スピーカーの近くにアンプを設置する必要性もあります。

先ほどのように加工も非常に困難で、曲げなどにも非常にやりにくいケーブルですので、使用上非常に神経質で使いにくいものです。

音楽ソースやプレーヤー、アンプなどの音もストレートに表現してしまい、組み合わせによっては粗ばかりが目立ち易くなることもあり、必ずしもそれがいい音であるとは限らないのです。

逆に一般的に販売されているケーブルの多くは、様々なアイディアを盛り込まれ、そのような細かい影響を受けにくいように音作りされている場合も多く、その音が好みの音であるのならそちらを使用するほうが賢明です。

そのようなわけでアンプもケーブルもずっと同じものを使用してきているわけですが、これはあくまでもストレートにできるだけ色付けを排除した音楽を聴きたいためという理由であって、絶対これが最高だなんていう話ではありません。

世の中に様々な音を奏でるオーディオ装置が日々生み出されるのも、それだけ多様した音の好みがあるからですので、その中から自分の好みを見つけ出し、そして育てていくものではないでしょうか。

そのような音の傾向を掴むためにも、一度聞きなれた人の声を利用してみるのもひとつの手です。

そしてその好みの傾向が見つかると、おのずとそのような音作りも容易くなります。

その音作りのひとつとして、ケーブルを変えて作り上げるのもまた楽しいものですね。

と話が長くなってしまいますので今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回までははAudioNirvanaのフルレンジユニットの話をしましたが、スピーカーを鳴らすためにも、またオーディオの信号を伝達するためにも、必ず必要になるのがオーディオケーブルですね。

ところで皆さんはどのようなケーブルを愛用されているでしょうか?

ホームセンターでも買える安価なケーブルから、10万円/m超えの超高級ケーブルまで、世の中にはたくさんのオーディオ用ケーブルが存在します。

今回はそんなオーディオには欠かせないケーブルについて少しお話をしたいと思います。

アンプとCDプレーヤーを繋いだり、アンプとスピーカーを繋ぐために必要不可欠なケーブルですが、世の中にこれだけの種類があるとどれを買えばいいのか迷われる事も多いのではないでしょうか。

実際すべてを試聴して選んでいけばいいのですが、1メートル数十円や数百円のケーブルならたくさん買い込んで比較試聴もできますけど、意外とどんぐりの背比べみたいなところもありますし、かといって1メートル数万円もするような高額ケーブルは簡単には買えません。

そうなれば雑誌などの評価記事を読んで参考にしたり、マニア同士の情報交換の場などで噂にあがる評判を参考にしたりと、なかなかこのジャンルも悩みが尽きない世界ですね。

もちろんなかにはケーブルなんかでそんなに音は違わないだろうという方もいれば、ほんのわずかな長さの違いで、音の違いに敏感に反応する人もいます。

「小生は○○の奏でる○○の音に陶酔しているぅ~!」

と現状の音に十分満足されている方には必要ない話ですが、常に音質を改善しようと日々努力されている方にとっては、このケーブルの変更は非常に重要なチューニングのひとつかもしれませんね。

さて私はといえば、ケーブルで音が大幅に変わるのは十分承知しています。

素線の材質や絶縁体の材質、またケーブルの構造などによって、それぞれ固有の傾向の音があるのも事実です。

もちろんそのような細かい変化が感じられない、聴き取れないという方がいたとしても、それはけして異常な事でも悪い事でもなく、各個人ごとに異なる感性があるための話ですから、ケーブルの違いによる必要性の要求度合いの違いでしかない事です。

たとえばスピーカーケーブルを見ても、通常の平行線もあれば、4芯のスターカッド構造、同軸構造、リッツ線構造など、それぞれ素線の材質や絶縁体の材質、それに太さなどの違いで数多い製品が世の中にはございます。

これらはそれぞれ解決すべき目的や目標があって生み出されたスタイルです。

しかも素線による音の傾向や構造による音の傾向、また絶縁体による音の傾向など、それぞれ様々な音質傾向があります。

その中から自分好みのケーブルを探すのですから、これも至難の業といえるかもしれませんね。

仕方なく雑誌の評価記事を参考に買ってみたものの・・・

「だまされたぁぁぁ~」

となる事も・・・

さて私が使用しているケーブルですが、実はもう20年以上の長きに渡り基本的に変更していません。

途中で新しく買い換えたりした事もありますが、その間同じブランド同じ銘柄で一切変更していません。

理由は単純な話ですが、私が求める方向性でこれ以上の新製品が存在しないからです。

もちろん今までにも様々なケーブルを比較試聴しましたし、1メートル10万円以上もするような、水道ホースみたいな極太の超高額ケーブルなども比較試聴しました。

そのような経歴はあるものの、やはり求める方向性と大きく異なると理由で、現在使用中のケーブルから変更を行っていないだけです。

世界中の各メーカーからは斬新なアイデアや様々な技術を投入したケーブルも日々生み出されていますけど、ただ単純に自分が求めるものに出会っていないだけなのです。

皆さんはどのようにしてオーディオケーブルの良し悪しを決めているでしょうか?

一般的にはお気に入りの音楽をかけて、その中でも自分が最も心地よい音を出すものを良い音として決め、自分の好み以外のものを悪い音として決めていると思います。

もちろんこのような試聴による選別は間違いではありません。

オーディオマニアの方の中にはこの方法を選別の基準にされている方もいると思いますが、私は基本的に聞きなれた人の声を基準として選別します。

自分の声を自分で聞いても判りませんが、自分の声を他人に聞いてもらったり、あるいは親しい家族や友人知人の声を再生して確認したりする方法です。

この方法で何がわかるかといえば、ケーブルが持つ音色の傾向がリアルに判別しやすいのです。

私はこの方法を元にオーディオ製品全般の選択をしました。

マイクやスピーカーなどの音質傾向や癖はあるとはいえ、それを差し引いてもケーブルやアンプの音色の傾向が如実に現れやすく、しかも普段聞きなれた声ですからその傾向を掴むのも容易いのです。

その中で単純に最も色づけ傾向の少ないアンプやケーブルを選んだだけです。

その方法で選んだケーブルとは、RCAコードはモガミ電線の2803、スピーカーケーブルは同じく2804という型式のケーブルです。

かつてはたまにオーディオ雑誌にも載ることもありましたけど、今では噂にさえあがりませんので、多くの方はご存じないケーブルかもしれません。

基本的に外径は同じで、構造的には中空同軸構造のケーブルです。

上の画像はスピーカーケーブルのモガミ2804になりますが、参考までにオーディオテクニカのRCAケーブルと並べてみましたが、その細さに驚かれる方も多いのではないでしょうか。

この細さ、極太ケーブルが高額高級品の代名詞のケーブルの世界ではインパクトが弱すぎますから、外観上の印象がよくないだけではなく、友人知人にも自慢さえできません。

それに値段の割りに見た目が貧弱ですから、購入後の所有感を満たす事もありません。

しかもRCAケーブルの2803もそうですが、実はこれだけ細いのもかかわらず、外皮や内部の絶縁体は非常に硬質なため、小さなアールで曲げる事ができませんから、使い勝手も非常に悪い製品です。

ケーブルの構造は中空同軸という形状で、簡単に言えば外側と内側の素線が一本一本横一列に並んだ中空構造で、極端な話薄い銅箔を筒状にしたものが入っているような感じです。

ご存知の方もいると思いますが、オーディオの信号は様々な周波数の合成です。

そこに表皮効果という現象がおきます。

これはケーブルの断面積を思い浮かべてもらえば判るのですが、周波数が高くなればなるほどその信号は断面の中心を流れにくく、外側の外皮近くに集中しやすくなるのです。

つまり太いケーブルの中心も外皮付近も、低い周波数は流れるのですが、高い周波数は外皮周辺のごくわずかな断面しか流れないのです。

そのため単純な発想で言えば、太いケーブルほど低い周波数の信号には有利で、高音域はエネルギーが落ちていくハイ落ちの傾向を示します。

これは太いケーブルほど表面積に対して断面積の割合が大きくなるからです。

そのような問題を解決するために、世の中には薄い銅箔状のケーブルが存在するというのも、この表皮効果を避けるため、表面積に対する断面積の割合の増加を抑える目的があるからです。

さてそのモガミのケーブルですが、外径が細いだけにとどまらず、表皮効果によるハイ落ちを避けるために表面積に対して断面積を抑えるために素線一本一本が非常に細く、その加工自体も非常に神経を使います。

外皮を剥くにも一苦労で、中の素線にカッターの刃などが触れるとすぐに断線してしまい易く、ただでさえ細いケーブルのため、その素線1本の欠落も音に影響が出てしまいやすいのです。

ご覧のように外側の線は横一列に綺麗に絶縁体に巻きつけられた構造です。

中の素線も中心にある絶縁体に横一列に巻きつけられている中空同軸構造です。

一般的な同軸ケーブルの場合、中心線は撚り線になっている場合が多く、外側は編み線というのも多く見られます。

しかしこのように極薄の中空同軸構造というのは非常に珍しい形状です。

最近知りましたが、RCAケーブルの2803は、ドイツのオーディオ雑誌のRCAケーブルの原器として認定されているそうです。

さて音の傾向ですが、例の人の声の実験から判断すれば、圧倒的に色づけが少なく、クリアーで透明感が高く、音の解像度も非常に高く、超ハイスピードな信号の伝達という感じです。

そのため巷で言われるような低音の締りとか、音場感の再現とか、輝くような色艶とか、そのような表現とは異なる次元の音質になります。

そのような理由で現在もこれを超えるケーブルに遭遇していないために変更していないのですが、このケーブルを多くの方にお勧めできるかといえば、それはまた難しい話といえるでしょう。

まず通常のケーブルと異なり、ハイ落ち傾向を示さないため、バランス的に高音域が強いと感じる場合もあるでしょうし、非常にハイスピードな低音を再生するのですが、それが低音の量感がないとか低音域が不足気味として感じられる事もあり、そのような意味では一般的に聞き馴染んだケーブルとはバランス的に異なって聞こえやすい場合があります。

またケーブルも非常に細いため、特にスピーカーケーブルなどインピーダンスの低い信号のやり取りなどの場合、長さがもろの影響を与えやすいため、スピーカーの近くにアンプを設置する必要性もあります。

先ほどのように加工も非常に困難で、曲げなどにも非常にやりにくいケーブルですので、使用上非常に神経質で使いにくいものです。

音楽ソースやプレーヤー、アンプなどの音もストレートに表現してしまい、組み合わせによっては粗ばかりが目立ち易くなることもあり、必ずしもそれがいい音であるとは限らないのです。

逆に一般的に販売されているケーブルの多くは、様々なアイディアを盛り込まれ、そのような細かい影響を受けにくいように音作りされている場合も多く、その音が好みの音であるのならそちらを使用するほうが賢明です。

そのようなわけでアンプもケーブルもずっと同じものを使用してきているわけですが、これはあくまでもストレートにできるだけ色付けを排除した音楽を聴きたいためという理由であって、絶対これが最高だなんていう話ではありません。

世の中に様々な音を奏でるオーディオ装置が日々生み出されるのも、それだけ多様した音の好みがあるからですので、その中から自分の好みを見つけ出し、そして育てていくものではないでしょうか。

そのような音の傾向を掴むためにも、一度聞きなれた人の声を利用してみるのもひとつの手です。

そしてその好みの傾向が見つかると、おのずとそのような音作りも容易くなります。

その音作りのひとつとして、ケーブルを変えて作り上げるのもまた楽しいものですね。

と話が長くなってしまいますので今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

PR

| 2013/02/04 11:41 |

世界のAudioNirvabna(オーディオニルバーナ)その2 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回は様々なエンクロージャーで鳴らされている、世界のAudioNirvana(オーディオニルバーナ)の珍しいエンクロージャーをご紹介しました。

前回もお話しましたように、協力店のエレックス様のオリジナルホーンも、AudioNirvanaのホームページでご紹介されていました。

このホーンにはAudioNirvanaの20センチアルニコマグネットモデルが搭載してあり、ホーンの形状からフルレンジ的な鳴らし方は難しいのですが、マルチウエイとしてシステムを構築するのも楽しいもので、コンパクトで手軽にホーンの音を楽しめます。

AudioNirvanaのデビットさんに先に紹介したホーンの画像を送ったところ、大変美しいホーンですねと返答があったものです。

こちらのホーンも販売予定との事ですので、興味のある方はエレックス様にお尋ねください。

という事で、前回ご紹介し切れなかった世界のシステムのご照会の続きをしたいと思います。

これはバックロードホーンの一種です。

スリムで縦に長いデザインが特徴的ですね。

高さの制約がないのであれば、このようなシステムも面白そうです。

さて次は、

これまたデザインの素晴らしいしシステムですね。

誰かの顔(たぶん有名人)がこちらを睨んでいます。(笑)

ユニットの表面上の面構えも、リング状にフレームカバーを取り付けていますので、このような処理をするのも概観上の雰囲気が変わりますね。

さて次は、

素敵な彫刻や花瓶を載せるようなおしゃれなデザインのスタンドに、素敵なデザインのエンクロージャーが乗せられています。

このようなデザインに拘りをもてるのも、既製品では味わう事のできない自作のメリットですね。

さて次は、

2分割方のシステムで、大口径ウーハーで低音域を拡大し、それ以上の音をAudioNirvanaのユニットで受け持たせているようですね。

フルレンジユニットというと、スーパートゥイーターを追加した2ウエイシステムを良く見かけますが、これはその逆を行くシステム構成です。

さて次は、

サランネットを付けていれば、TANNOYのウエストミンスターがダイエットして、スリムな姿になったようなシステムですね。

こんな素敵なデザインのアイデアも、やはり自作だからこそ達成できる世界です。

システムの詳細は不明ですけど、これでバックロードホーンだったとしたら、朗々とした低音を響かせる素敵なシステムになりそうですね。

さてお次は、

あれ?これもどこかで見かけたTAN〇Yのウエストミ〇スターの色違い?

ライトトーンの色調で、木目がくっきりとした美しいエンクロージャーですね。

でもこれウエストミンスターではありません。

ユニットもTANNOYではありません。

使われているのはAudio Nirvana 'Super 15 Coaxial' で、AudioNirvana唯一の2ウエイ同軸ユニットです。

AudioNirvanaのユニットといえば、比較的明るめのからっとしたサウンドという評判で、音の傾向はALTECに近いイメージもあり、音楽の相性としてはジャズなどにはうってつけという話もあります。

もちろんそのような評価は正しいのですが、実はクラッシックを鳴らしても、各パートがどのような演奏をしているのかなどのような分解能も非常によく、繊細な表現力も兼ね備えているため、フルオーケストラなどを鳴らしても、素晴らしい音を奏でるのです。

エンクロージャーによってユニットの音も大きく影響を受けますから、上の画像のように、ウエストミンスターのようなエンクロージャーに入れると、おそらくTANNOYの雰囲気を持つ音を奏でるのではないでしょうか。

前回と今回と2回に分けて、世界で鳴らされている個性豊かなAudioNirvanaのシステムをご紹介してきましたが、おそらく比率的にはスリム系のバスレフBOXなどで鳴らされている方が一番多いのでしょうけど、これらの形はある意味昨今の流行ともいえます。

スリムなデザインであれば置き場所もそれほど苦労しませんし、見た目的にもすっきりします。

でもAudioNirvanaを鳴らされている方の多くのシステムは、ユニット口径の割りにエンクロージャーの容積が比較的大きいもので鳴らされているのが多いのです。

小さな口径で非常にコンパクトで低音がブンブン出るぞという最近のユニットの傾向とは逆で、コンパクトなシステム構成向きではありませんが、音楽を見事に表現する能力に関していえば、卓上スピーカーでは到達できない見事な音楽を楽しめるものです。

世界中で鳴らされている素敵なシステムを見ていると、こんなデザインでこんな風になんていう妄想ワールドへ突入してしまいます。

と、そんな妄想抱いていないで、いい加減ダンボール卒業しろという声も聞こえてきそうですね。(笑)

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回は様々なエンクロージャーで鳴らされている、世界のAudioNirvana(オーディオニルバーナ)の珍しいエンクロージャーをご紹介しました。

前回もお話しましたように、協力店のエレックス様のオリジナルホーンも、AudioNirvanaのホームページでご紹介されていました。

このホーンにはAudioNirvanaの20センチアルニコマグネットモデルが搭載してあり、ホーンの形状からフルレンジ的な鳴らし方は難しいのですが、マルチウエイとしてシステムを構築するのも楽しいもので、コンパクトで手軽にホーンの音を楽しめます。

AudioNirvanaのデビットさんに先に紹介したホーンの画像を送ったところ、大変美しいホーンですねと返答があったものです。

こちらのホーンも販売予定との事ですので、興味のある方はエレックス様にお尋ねください。

という事で、前回ご紹介し切れなかった世界のシステムのご照会の続きをしたいと思います。

これはバックロードホーンの一種です。

スリムで縦に長いデザインが特徴的ですね。

高さの制約がないのであれば、このようなシステムも面白そうです。

さて次は、

これまたデザインの素晴らしいしシステムですね。

誰かの顔(たぶん有名人)がこちらを睨んでいます。(笑)

ユニットの表面上の面構えも、リング状にフレームカバーを取り付けていますので、このような処理をするのも概観上の雰囲気が変わりますね。

さて次は、

素敵な彫刻や花瓶を載せるようなおしゃれなデザインのスタンドに、素敵なデザインのエンクロージャーが乗せられています。

このようなデザインに拘りをもてるのも、既製品では味わう事のできない自作のメリットですね。

さて次は、

2分割方のシステムで、大口径ウーハーで低音域を拡大し、それ以上の音をAudioNirvanaのユニットで受け持たせているようですね。

フルレンジユニットというと、スーパートゥイーターを追加した2ウエイシステムを良く見かけますが、これはその逆を行くシステム構成です。

さて次は、

サランネットを付けていれば、TANNOYのウエストミンスターがダイエットして、スリムな姿になったようなシステムですね。

こんな素敵なデザインのアイデアも、やはり自作だからこそ達成できる世界です。

システムの詳細は不明ですけど、これでバックロードホーンだったとしたら、朗々とした低音を響かせる素敵なシステムになりそうですね。

さてお次は、

あれ?これもどこかで見かけたTAN〇Yのウエストミ〇スターの色違い?

ライトトーンの色調で、木目がくっきりとした美しいエンクロージャーですね。

でもこれウエストミンスターではありません。

ユニットもTANNOYではありません。

使われているのはAudio Nirvana 'Super 15 Coaxial' で、AudioNirvana唯一の2ウエイ同軸ユニットです。

AudioNirvanaのユニットといえば、比較的明るめのからっとしたサウンドという評判で、音の傾向はALTECに近いイメージもあり、音楽の相性としてはジャズなどにはうってつけという話もあります。

もちろんそのような評価は正しいのですが、実はクラッシックを鳴らしても、各パートがどのような演奏をしているのかなどのような分解能も非常によく、繊細な表現力も兼ね備えているため、フルオーケストラなどを鳴らしても、素晴らしい音を奏でるのです。

エンクロージャーによってユニットの音も大きく影響を受けますから、上の画像のように、ウエストミンスターのようなエンクロージャーに入れると、おそらくTANNOYの雰囲気を持つ音を奏でるのではないでしょうか。

前回と今回と2回に分けて、世界で鳴らされている個性豊かなAudioNirvanaのシステムをご紹介してきましたが、おそらく比率的にはスリム系のバスレフBOXなどで鳴らされている方が一番多いのでしょうけど、これらの形はある意味昨今の流行ともいえます。

スリムなデザインであれば置き場所もそれほど苦労しませんし、見た目的にもすっきりします。

でもAudioNirvanaを鳴らされている方の多くのシステムは、ユニット口径の割りにエンクロージャーの容積が比較的大きいもので鳴らされているのが多いのです。

小さな口径で非常にコンパクトで低音がブンブン出るぞという最近のユニットの傾向とは逆で、コンパクトなシステム構成向きではありませんが、音楽を見事に表現する能力に関していえば、卓上スピーカーでは到達できない見事な音楽を楽しめるものです。

世界中で鳴らされている素敵なシステムを見ていると、こんなデザインでこんな風になんていう妄想ワールドへ突入してしまいます。

と、そんな妄想抱いていないで、いい加減ダンボール卒業しろという声も聞こえてきそうですね。(笑)

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 11:39 |

世界のAudioNirvana(オーディオニルバーナ) |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、FIDERIX(フィデリックス)の現行品である、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)を紹介しました。

本来ならプリアンプ機能を持つFIDERIXのカプリースをご紹介するところですが、最近AudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジに関するお問い合わせも多いため、今回は久しぶりに世界のAudioNirvanaユーザーさんがどのような鳴らし方をしているのかお話をしたいと思います。

最近の自作派の主流といえば、長岡式に代表されるフォステクスのユニットを使ったシステムも根強い人気がありますけど、PCオーディオの普及に伴い、ミニチュアのような卓上コンパクトシステムを組む方が増えています。

ユニットも数千円と安価ですし、コンパクトで小さいため工作も楽ですし、コストも安く手軽に手を出せるところが人気なのでしょうね。

そのような楽しみ方もオーディオの楽しみ方のひとつでもあります。

もちろんそれも楽しいのは間違いないのですが、長くオーディオを楽しまれた方にとっては、お遊びにはなるものの、本腰を入れて楽しめきれないのも事実です。

音が出る事に関しての機械としてみれば問題なくても、音楽を再現する芸術的要素を表現できるような、楽器に近い観点で見ると、なにか物足りない面も気になるものです。

AudioNirvanaの場合、ユニット単体のみでシステム完成品がないので、ユニットを手に入れた後は、エンクロジャーなどを製作するなどして用意する必要があり、そのような意味では自作派向けになりますね。

うちのようにダンボールスペシャルというのはさすがにいないでしょうけど、今回は世界中で鳴らされているAudioNirvanaをご紹介したいと思います。

まずいつもお世話になっているエレックス様の小型ホーンですが、これはAudioNirvanaのホームページ上にも掲載されております。

この画像は以前私がデビットさんのところへ送ったものです。

さて今までも様々なオーナーさんのシステムが掲載されていましたが、エレックス様のシステムをはじめ、新たに掲載されたものの中から、ちょっと珍しいものをご紹介していきたいと思いますので、皆様の自作のための参考にしてみてください。。

裏の構造がどのようなものかは確認できませんが、素敵なデザインの2ウエイシステムですね。

これはバックロードホーンの一種で、以前ローサのユニットを用いたシステムを作った人がいましたので、それを参考に製作されたのでしょう。

これは往年の名機のように、コーナーに置いて低域を積極的に引き出すシステムを参考にしたようです。

これはオートグラフのように、フロントホーンとバックロードホーンを組み合わせたものでしょうか。

どここか見覚えのある面構えです。

そうTAN〇OYのそっくりさん。

しかもユニットはAudio Nirvana 'Super 15 Coax'の2ウエイ同軸ユニットですから、ユニット構成までそっくりというわけです。

でも・・・本家より良かったりして・・・(笑)

暖炉が素敵なリスニングルームに、多角形のエンクロージャーのシステムですね。

エンクロージャー内部の定在波対策には優れていますが、製作は大変かもしれません。

これはAudioNivanaのユニットをダブルにしたシステムですね。

ほかにもまだまだたくさんありますので、残りはまた次回ご紹介していきますね。

自作というとやはり箱を組み立ててというのが簡単ですし、時間も手間もお金もかかりにくいのは間違いないのですけど、こうしてみると、皆さん取り組み方が半端じゃないですね。

すべてが自作というわけではなく、中には専門の業者さんに製作を依頼されている方もいるのでしょうけど、AudioNirvananのユニットは、このようにコストをかけだけの価値があるのも事実ですし、その効果が如実に現れる優れたユニットです。

そうなるともう世界の名機といわれる既製品など、霞んでしまうくらい魅力的なユニットです。

うちのシステムもダンボールスペシャルは卒業して、へっぽこ粗悪な木材のウッドスペシャル(一部ダンボール)へと昇格しましたけど、これももうじき本格的ウッドスペシャルへ変貌の予定です。

ダンボールスペシャル時代でさえ、聞く人の度肝を抜くほどのパフォーマンスを持っていますから、その音楽再現力は相当レベルが高いユニットです。

もちろん音の好みが人それぞれあるわけですから様々な音があっても当然ですけど、AudioNirvanaは、音楽が聴ければいいという程度の方にはその良さは見つけられませんけど、深く音楽を聞き分けられる敏感な感性をお持ちの方であるほど、そのよさは理解できるものかもしれませんね。

とついつい話が長くなってしまいますので今回はここまで。

また次回楽しい話をいたしますね。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、FIDERIX(フィデリックス)の現行品である、ボリューム付きデジタルパワーアンプの(セレナーテ)を紹介しました。

本来ならプリアンプ機能を持つFIDERIXのカプリースをご紹介するところですが、最近AudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジに関するお問い合わせも多いため、今回は久しぶりに世界のAudioNirvanaユーザーさんがどのような鳴らし方をしているのかお話をしたいと思います。

最近の自作派の主流といえば、長岡式に代表されるフォステクスのユニットを使ったシステムも根強い人気がありますけど、PCオーディオの普及に伴い、ミニチュアのような卓上コンパクトシステムを組む方が増えています。

ユニットも数千円と安価ですし、コンパクトで小さいため工作も楽ですし、コストも安く手軽に手を出せるところが人気なのでしょうね。

そのような楽しみ方もオーディオの楽しみ方のひとつでもあります。

もちろんそれも楽しいのは間違いないのですが、長くオーディオを楽しまれた方にとっては、お遊びにはなるものの、本腰を入れて楽しめきれないのも事実です。

音が出る事に関しての機械としてみれば問題なくても、音楽を再現する芸術的要素を表現できるような、楽器に近い観点で見ると、なにか物足りない面も気になるものです。

AudioNirvanaの場合、ユニット単体のみでシステム完成品がないので、ユニットを手に入れた後は、エンクロジャーなどを製作するなどして用意する必要があり、そのような意味では自作派向けになりますね。

うちのようにダンボールスペシャルというのはさすがにいないでしょうけど、今回は世界中で鳴らされているAudioNirvanaをご紹介したいと思います。

まずいつもお世話になっているエレックス様の小型ホーンですが、これはAudioNirvanaのホームページ上にも掲載されております。

この画像は以前私がデビットさんのところへ送ったものです。

さて今までも様々なオーナーさんのシステムが掲載されていましたが、エレックス様のシステムをはじめ、新たに掲載されたものの中から、ちょっと珍しいものをご紹介していきたいと思いますので、皆様の自作のための参考にしてみてください。。

裏の構造がどのようなものかは確認できませんが、素敵なデザインの2ウエイシステムですね。

これはバックロードホーンの一種で、以前ローサのユニットを用いたシステムを作った人がいましたので、それを参考に製作されたのでしょう。

これは往年の名機のように、コーナーに置いて低域を積極的に引き出すシステムを参考にしたようです。

これはオートグラフのように、フロントホーンとバックロードホーンを組み合わせたものでしょうか。

どここか見覚えのある面構えです。

そうTAN〇OYのそっくりさん。

しかもユニットはAudio Nirvana 'Super 15 Coax'の2ウエイ同軸ユニットですから、ユニット構成までそっくりというわけです。

でも・・・本家より良かったりして・・・(笑)

暖炉が素敵なリスニングルームに、多角形のエンクロージャーのシステムですね。

エンクロージャー内部の定在波対策には優れていますが、製作は大変かもしれません。

これはAudioNivanaのユニットをダブルにしたシステムですね。

ほかにもまだまだたくさんありますので、残りはまた次回ご紹介していきますね。

自作というとやはり箱を組み立ててというのが簡単ですし、時間も手間もお金もかかりにくいのは間違いないのですけど、こうしてみると、皆さん取り組み方が半端じゃないですね。

すべてが自作というわけではなく、中には専門の業者さんに製作を依頼されている方もいるのでしょうけど、AudioNirvananのユニットは、このようにコストをかけだけの価値があるのも事実ですし、その効果が如実に現れる優れたユニットです。

そうなるともう世界の名機といわれる既製品など、霞んでしまうくらい魅力的なユニットです。

うちのシステムもダンボールスペシャルは卒業して、へっぽこ粗悪な木材のウッドスペシャル(一部ダンボール)へと昇格しましたけど、これももうじき本格的ウッドスペシャルへ変貌の予定です。

ダンボールスペシャル時代でさえ、聞く人の度肝を抜くほどのパフォーマンスを持っていますから、その音楽再現力は相当レベルが高いユニットです。

もちろん音の好みが人それぞれあるわけですから様々な音があっても当然ですけど、AudioNirvanaは、音楽が聴ければいいという程度の方にはその良さは見つけられませんけど、深く音楽を聞き分けられる敏感な感性をお持ちの方であるほど、そのよさは理解できるものかもしれませんね。

とついつい話が長くなってしまいますので今回はここまで。

また次回楽しい話をいたしますね。

| 2013/02/04 11:38 |

オーディオニルバーナ ダンボール改 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回までのブログでは、EV製のPAスピーカー用のBOXにAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'を取り付けたところに、再びダンボールスペシャルのホーンを取り付けてしまったという話をしました。

これでせっかくすっきりとまとまったのに、惨たらしいダンボール製ホーンが付けられて、すべて台無しだ!!という状態になってしまいました。

もともとこのインチキホーンですが、段ボール箱時代に小さいサイズから始めた実験がきっかけで、切った貼ったを繰り返し作られたホーンのため、その惨たらしい姿はフランケンシュタインみたいな形相です。

ホーン理論や公式に基づいたものではなく、あくまで視聴しながら作り上げた結果です。

そのため聴感上はいい面を見せるものの、ピークやディップも起きやすく、どちらかといえば個性を持たせた音質傾向のホーンといえます。

それでもAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'の初期初動性と、入力信号に対する敏感さはあったものの、比較的音質の悪いソース(録音時のミキシングなどで音をいじられ過ぎて、元の音が不明なような録音をされた音源)であっても、意外とそれなりに楽しく聞けたのも事実です。

しかし、さすがにこの姿はいくらなんでも酷すぎますね。

それに前にも話したように、将来的にはショートホーンをエンクロージャーに組み込んだ形態に仕上げようと考えていますので、もう少しホーンを小型化したいところです。

それとAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'のよさをスポイルしないようなホーンにしたいというのもあり、新たにホーンを試作することとしました。

材質は・・・またもやダンボール。

おい!いい加減にしろよ!

どこまで神聖なオーディオ侮辱するつもりだ!!

この反社会的なオーディオを愚弄する危険分子め!!!

なんかこんな声が聞こえてきそうです。

という事で、早速次期ホーンの試作を作ってみました。

現在使用中のエンクロージャー内に組み込むことを前提に、今までのものより開口面積を少し小型化して、ピークやディップで個性的な音になりにくいように、比較的オーソドックスな形状にしてみました。

ありあわせのダンボールで作りましたから、当然見た目は美しくはありません。

ホーンカーブはどうなの?といえば、オーソドックスなカーブにちょいとスパイスを加えたものというレベルです。

実際ホーン効率を考えれば、ユニットがかぶるような絞りが必要になりますけど、ダイレクト型のフルレンジの前に障害となるエリアを設けたくないという理由と、絞りを入れると能率の上昇と反比例するように、どうしてもピークが出てしまいやすく、聴感上の帯域も狭くなってしまうため、今回もナンチャッテインチキホーンにしたのです。

完成したので早速古いホーンを外し、新たに作ったインチキホーンを取り付けてみました。

基本的な狙いは、ユニットの素性を極力スポイルせずに、音楽的表現力の向上を狙いました。

と基本コンセプトはいくらでもでっち上げられますが、意外と予定通りにならないのが世の常です。

メーカーさんのエンジニアさん達であれば、それはいやというほどよくお分かりの事かと思います。

という事で、早速視聴してみましょうか。

まずは聴き慣れた音楽などを立て続けに聴いてみました。

ん~ん。どうでしょう。

当然ですがあまりにも当たり前に鳴りすぎます。

でも旧型インチキホーンに比較すれば個性的な音こそしませんが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'のよさがストレートに表現されています。

ホーンを取り付けない状態と比較しても、よりいっそうAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'の良さが光ってきました。

これはなかなか好印象です。

しかし、そんな良い面ばかりではない一面も露呈始めました。

それは録音の質のよくない音源のソースの場合、その悪い面もストレートに再生されてしまうのです。

逆に良いソースはより良く鳴ってはくれるものの、かなり正直な音の傾向に変わってしまいました。

これは本来の私の音楽の聴き方でもありますけど、このインチキホーンを付けたほうがその傾向がより如実に現れやすくなったようです。

まだ完全に接着剤が乾いたわけでもなく、バッフル板にぺたりとホーンを貼り付けているだけですから、まともな判断はできるわけではないのですけど、でもこのホーンは、エンクロージャーへ入れるためのホーンの基本モデルとして十分いけそうです。

性格的には馬鹿正直なストレートな傾向の音になりますが、これだとフルレンジの帯域をスポイルせずに使えそうです。

まだ検証するポイントは多岐に渡りますけど、とりあえず方向性は間違ってなさそうです。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回までのブログでは、EV製のPAスピーカー用のBOXにAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'を取り付けたところに、再びダンボールスペシャルのホーンを取り付けてしまったという話をしました。

これでせっかくすっきりとまとまったのに、惨たらしいダンボール製ホーンが付けられて、すべて台無しだ!!という状態になってしまいました。

もともとこのインチキホーンですが、段ボール箱時代に小さいサイズから始めた実験がきっかけで、切った貼ったを繰り返し作られたホーンのため、その惨たらしい姿はフランケンシュタインみたいな形相です。

ホーン理論や公式に基づいたものではなく、あくまで視聴しながら作り上げた結果です。

そのため聴感上はいい面を見せるものの、ピークやディップも起きやすく、どちらかといえば個性を持たせた音質傾向のホーンといえます。

それでもAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'の初期初動性と、入力信号に対する敏感さはあったものの、比較的音質の悪いソース(録音時のミキシングなどで音をいじられ過ぎて、元の音が不明なような録音をされた音源)であっても、意外とそれなりに楽しく聞けたのも事実です。

しかし、さすがにこの姿はいくらなんでも酷すぎますね。

それに前にも話したように、将来的にはショートホーンをエンクロージャーに組み込んだ形態に仕上げようと考えていますので、もう少しホーンを小型化したいところです。

それとAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'のよさをスポイルしないようなホーンにしたいというのもあり、新たにホーンを試作することとしました。

材質は・・・またもやダンボール。

おい!いい加減にしろよ!

どこまで神聖なオーディオ侮辱するつもりだ!!

この反社会的なオーディオを愚弄する危険分子め!!!

なんかこんな声が聞こえてきそうです。

という事で、早速次期ホーンの試作を作ってみました。

現在使用中のエンクロージャー内に組み込むことを前提に、今までのものより開口面積を少し小型化して、ピークやディップで個性的な音になりにくいように、比較的オーソドックスな形状にしてみました。

ありあわせのダンボールで作りましたから、当然見た目は美しくはありません。

ホーンカーブはどうなの?といえば、オーソドックスなカーブにちょいとスパイスを加えたものというレベルです。

実際ホーン効率を考えれば、ユニットがかぶるような絞りが必要になりますけど、ダイレクト型のフルレンジの前に障害となるエリアを設けたくないという理由と、絞りを入れると能率の上昇と反比例するように、どうしてもピークが出てしまいやすく、聴感上の帯域も狭くなってしまうため、今回もナンチャッテインチキホーンにしたのです。

完成したので早速古いホーンを外し、新たに作ったインチキホーンを取り付けてみました。

基本的な狙いは、ユニットの素性を極力スポイルせずに、音楽的表現力の向上を狙いました。

と基本コンセプトはいくらでもでっち上げられますが、意外と予定通りにならないのが世の常です。

メーカーさんのエンジニアさん達であれば、それはいやというほどよくお分かりの事かと思います。

という事で、早速視聴してみましょうか。

まずは聴き慣れた音楽などを立て続けに聴いてみました。

ん~ん。どうでしょう。

当然ですがあまりにも当たり前に鳴りすぎます。

でも旧型インチキホーンに比較すれば個性的な音こそしませんが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'のよさがストレートに表現されています。

ホーンを取り付けない状態と比較しても、よりいっそうAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'の良さが光ってきました。

これはなかなか好印象です。

しかし、そんな良い面ばかりではない一面も露呈始めました。

それは録音の質のよくない音源のソースの場合、その悪い面もストレートに再生されてしまうのです。

逆に良いソースはより良く鳴ってはくれるものの、かなり正直な音の傾向に変わってしまいました。

これは本来の私の音楽の聴き方でもありますけど、このインチキホーンを付けたほうがその傾向がより如実に現れやすくなったようです。

まだ完全に接着剤が乾いたわけでもなく、バッフル板にぺたりとホーンを貼り付けているだけですから、まともな判断はできるわけではないのですけど、でもこのホーンは、エンクロージャーへ入れるためのホーンの基本モデルとして十分いけそうです。

性格的には馬鹿正直なストレートな傾向の音になりますが、これだとフルレンジの帯域をスポイルせずに使えそうです。

まだ検証するポイントは多岐に渡りますけど、とりあえず方向性は間違ってなさそうです。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 11:37 |

オーディオニルバーナ ダンボール再び |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回までのブログでは、EV製のPAスピーカー用のBOXに、段ボール箱で鳴らされていたAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'を移植し、その後の試聴までする話をしました。

実際試聴した感じでは、バッフル板を非常に軟な材質にしたり、わざと雑誌の上に置くなどしたにもかかわらず、以外や以外やはりしっかりした木製エンクロージャーの効果はあり、以前のダンボールスペシャルと比べれば、音の正確性、ローエンドの伸びとエネルギー感などの再生能力の向上などがみられました。

そんなの当然だろう!とマニアの方からは指摘を受けるかもしれませんが、実際木製エンクロージャーに変更して感じたのは、ダンボールスペシャルも意外と馬鹿にできないほどしっかりとした音楽を聞かせていたということです。

単純に同じような箱の形状にセットした状態での視聴では、これは明らかに木製エンクロージャーの方が遥かに優位なのは間違いありません。

ただダンボールスペシャルの場合、フロントにインチキショートホーンを取り付けていたため、ダンボールのバッフル周辺はモノコック構造になり、補強など入れない状態でも意外としっかりとしてはいました。

ご覧のように完全にダンボールだけの状態で、補強に木材なども一切使用していませんでした。

でも角材などでしっかりとしたフレームを作り、小さなバッフル板だけ木製の板にして、周囲をダンボールで囲うような構造にしたとしても、遮音性は悪いのですが、内部の定在波の処理さえしっかりしていれば、意外といやな音で鳴く事はないと思いますので、こんな方法もありではないでしょうか。

さて木製エンクロージャーにオーディオニルバーナのフルレンジ(Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO')を移植して、機嫌よく視聴を繰り返していたのですが、どこか音がチャライというか、線が細く少し軽薄な感じが気になってしまいます。

以前お話したように、これが20センチクラス~になると中音域の音の出方も少し変わりますので、軽薄な音の出方にはなりにくくなり、やや落ち着いた音色傾向を示すようになります。

落ち着くといっても音色的なもので、切れやスピード感はオーディオニルバーナのよさのままにはなるのですけどね。

どうしても16センチという小径ユニットのため、軽薄なアップライト的な印象を受ける音色傾向になりやすいのかもしれません。

そのため中音域の音に厚みや奥行き感を持たせるため、それと音の空間への伝達という事も含めインチキショートホーンを取り付けていたのです。

ブログでは詳しくご紹介してはいませんでしたが、はじめは意外と小さいサイズからテストを行い、ホーンの開口サイズや広がり率など様々な形状をテストしましたし、ホーン効果を高めるためにユニットに被さるような絞り率をテストしたりもしました。

本来ダイレクトに駆動する事を目的として設計されたユニットですので、絞りを入れてホーン効果を高めていくと、能率こそ上がるものの、カーカーコーコーとピーク音も出やすくなってしまい、聴感上のレンジも狭くなってしまいました。

結果聴感上最もバランスがよかったのがあのサイズだったわけで、しかも音に実態感のある音の出方も再現できるようになり、それが惨たらしい見た目とは裏腹にはじめて聞いた人を驚かせるような音楽を響かせていた要因です。

しかし、そこには専門的な設計のための公式を用いられているわけでもなければ、確固たる理論に導かれて生み出されたものではありません。

科学で証明されないものとなれば、一般的にはオカルトチックな物としてとらえられてしまいますので、これをバリバリのエンジニアの方が見たら、

「なんてばかばかしい事をしているのだ!」

「F特やデーターはどうなんだ!」

「どんな動作をしているか、どう考えても恐ろしいほど酷いはずだ!」

「きちんとした科学的根拠と理論を示せ!」

「そんなの気のせいだよ!」

と一蹴されてしまうのでしょうね。

でも優秀なエンジニアの方は、複雑な計算を伴う理論やノウハウを持っていても、人を感動させる音楽はどのような音なのかなんていうのを知っている方とは限らないのも事実です。(全員ではありませんが)

実際ホーンの設計に関する参考文献を読んでも、かなりメンドクサイ計算式が公開されていますけど、どういうわけかその通りの設計だからといって、音がすばらしくないものが意外と多いのも不思議ですけどね。

といっても、様々な計測やデーターがまったく無意味というつもりはありませんし、様々な基準として必要不可欠なものは間違いありません。

ただ抵抗値の値で音の良し悪しが判断できないという事と同じレベルという話しているだけですからね。

これは料理のレシピは必要不可欠でも、実際調理する人次第でおいしいかまずいかが決まるようなものと同じ理屈かもしれませんね。

とグダグダと話してしまいましたが、エンクロージャーを変えてから良い面はあるものの、冒頭でも話したようにどこか音がチャラくて軽薄な感じがしてしまうのです。

音の正確さで言えば断然良くはなっているはずなのですが、どうもそれだけではなさそうです。

そこで・・・ダンボールスペシャルに付いていたホーンを剥ぎ取り、木製エンクロージャーに取り付けてみたのです。

そしたらどうでしょう。

あの音がまた蘇ってきました。

もちろんオールダンボール時代よりもさらにレベルアップした再生音です。

しかし、木製エンクロージャーでスッキリと見た目は落ち着いたというのに、また惨たらしいダンボールのホーンを付けてしまうとは、こいつ本気で馬鹿じゃねえ!と呆れられるかもしれませんね。

さすがに今回はバッフル板からも飛び出していますから、以前にも増してその見た目は惨たらしいものです。

でも出てくる音を聞いてしまうと、外して聞きたいとは思わないのも事実。

今はご覧のように惨たらしさが復活してしまいましたけど、木製でホーンを作り、エンクロージャーの中へきちんと収めるつもりでいますし、それに伴い、エンクロージャーの内容積のアップも考えております。

ホーンも少し小型化したものでベストな形状も探りたいと思いますので、完成までまたのお楽しみという事で。

という事で、また次回楽しいお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回までのブログでは、EV製のPAスピーカー用のBOXに、段ボール箱で鳴らされていたAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'を移植し、その後の試聴までする話をしました。

実際試聴した感じでは、バッフル板を非常に軟な材質にしたり、わざと雑誌の上に置くなどしたにもかかわらず、以外や以外やはりしっかりした木製エンクロージャーの効果はあり、以前のダンボールスペシャルと比べれば、音の正確性、ローエンドの伸びとエネルギー感などの再生能力の向上などがみられました。

そんなの当然だろう!とマニアの方からは指摘を受けるかもしれませんが、実際木製エンクロージャーに変更して感じたのは、ダンボールスペシャルも意外と馬鹿にできないほどしっかりとした音楽を聞かせていたということです。

単純に同じような箱の形状にセットした状態での視聴では、これは明らかに木製エンクロージャーの方が遥かに優位なのは間違いありません。

ただダンボールスペシャルの場合、フロントにインチキショートホーンを取り付けていたため、ダンボールのバッフル周辺はモノコック構造になり、補強など入れない状態でも意外としっかりとしてはいました。

ご覧のように完全にダンボールだけの状態で、補強に木材なども一切使用していませんでした。

でも角材などでしっかりとしたフレームを作り、小さなバッフル板だけ木製の板にして、周囲をダンボールで囲うような構造にしたとしても、遮音性は悪いのですが、内部の定在波の処理さえしっかりしていれば、意外といやな音で鳴く事はないと思いますので、こんな方法もありではないでしょうか。

さて木製エンクロージャーにオーディオニルバーナのフルレンジ(Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO')を移植して、機嫌よく視聴を繰り返していたのですが、どこか音がチャライというか、線が細く少し軽薄な感じが気になってしまいます。

以前お話したように、これが20センチクラス~になると中音域の音の出方も少し変わりますので、軽薄な音の出方にはなりにくくなり、やや落ち着いた音色傾向を示すようになります。

落ち着くといっても音色的なもので、切れやスピード感はオーディオニルバーナのよさのままにはなるのですけどね。

どうしても16センチという小径ユニットのため、軽薄なアップライト的な印象を受ける音色傾向になりやすいのかもしれません。

そのため中音域の音に厚みや奥行き感を持たせるため、それと音の空間への伝達という事も含めインチキショートホーンを取り付けていたのです。

ブログでは詳しくご紹介してはいませんでしたが、はじめは意外と小さいサイズからテストを行い、ホーンの開口サイズや広がり率など様々な形状をテストしましたし、ホーン効果を高めるためにユニットに被さるような絞り率をテストしたりもしました。

本来ダイレクトに駆動する事を目的として設計されたユニットですので、絞りを入れてホーン効果を高めていくと、能率こそ上がるものの、カーカーコーコーとピーク音も出やすくなってしまい、聴感上のレンジも狭くなってしまいました。

結果聴感上最もバランスがよかったのがあのサイズだったわけで、しかも音に実態感のある音の出方も再現できるようになり、それが惨たらしい見た目とは裏腹にはじめて聞いた人を驚かせるような音楽を響かせていた要因です。

しかし、そこには専門的な設計のための公式を用いられているわけでもなければ、確固たる理論に導かれて生み出されたものではありません。

科学で証明されないものとなれば、一般的にはオカルトチックな物としてとらえられてしまいますので、これをバリバリのエンジニアの方が見たら、

「なんてばかばかしい事をしているのだ!」

「F特やデーターはどうなんだ!」

「どんな動作をしているか、どう考えても恐ろしいほど酷いはずだ!」

「きちんとした科学的根拠と理論を示せ!」

「そんなの気のせいだよ!」

と一蹴されてしまうのでしょうね。

でも優秀なエンジニアの方は、複雑な計算を伴う理論やノウハウを持っていても、人を感動させる音楽はどのような音なのかなんていうのを知っている方とは限らないのも事実です。(全員ではありませんが)

実際ホーンの設計に関する参考文献を読んでも、かなりメンドクサイ計算式が公開されていますけど、どういうわけかその通りの設計だからといって、音がすばらしくないものが意外と多いのも不思議ですけどね。

といっても、様々な計測やデーターがまったく無意味というつもりはありませんし、様々な基準として必要不可欠なものは間違いありません。

ただ抵抗値の値で音の良し悪しが判断できないという事と同じレベルという話しているだけですからね。

これは料理のレシピは必要不可欠でも、実際調理する人次第でおいしいかまずいかが決まるようなものと同じ理屈かもしれませんね。

とグダグダと話してしまいましたが、エンクロージャーを変えてから良い面はあるものの、冒頭でも話したようにどこか音がチャラくて軽薄な感じがしてしまうのです。

音の正確さで言えば断然良くはなっているはずなのですが、どうもそれだけではなさそうです。

そこで・・・ダンボールスペシャルに付いていたホーンを剥ぎ取り、木製エンクロージャーに取り付けてみたのです。

そしたらどうでしょう。

あの音がまた蘇ってきました。

もちろんオールダンボール時代よりもさらにレベルアップした再生音です。

しかし、木製エンクロージャーでスッキリと見た目は落ち着いたというのに、また惨たらしいダンボールのホーンを付けてしまうとは、こいつ本気で馬鹿じゃねえ!と呆れられるかもしれませんね。

さすがに今回はバッフル板からも飛び出していますから、以前にも増してその見た目は惨たらしいものです。

でも出てくる音を聞いてしまうと、外して聞きたいとは思わないのも事実。

今はご覧のように惨たらしさが復活してしまいましたけど、木製でホーンを作り、エンクロージャーの中へきちんと収めるつもりでいますし、それに伴い、エンクロージャーの内容積のアップも考えております。

ホーンも少し小型化したものでベストな形状も探りたいと思いますので、完成までまたのお楽しみという事で。

という事で、また次回楽しいお話をしたいと思います。