| 2025/05/04 22:34 |

[PR] |

| 2013/02/04 11:37 |

オーディオニルバーナ 脱段ボール その4 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回の部ログでは、EV製のPAスピーカー用のBOXに、段ボール箱で鳴らされていたAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'を移植する話をしました。

ようやく取り付けが済みましたので、ポート調整などは後回しにして早速視聴をしてみる事にしました。

当然といえば当然ですけど、ダンボールに比べれば、いくら軟質で低比重の材質とはいえ、ダンボールに比較すれば単位面積あたりの強度は桁違いですので、作用と反作用の理屈から見ても微小な音の違いがさらによく出てきます。

また構造上ブハブハのダンボールと違い、音響的に優れた材質ではないといっても、やはりそこは木製のエンクロージャーになりますので、エネルギーの大きな振動を伴うローエンドの表現が格段に違います。

全体的に明るくクリヤーな感じの音色になりましたが、ショートホーン型にする前のダンボール箱で鳴らしていたときと音の傾向は似ていますね。

以前のダンボールスペシャルのときはインチキショートホーン型にしていたため、中域の音の出方に深みや奥深さも加味されていて、個人的にはそちらのほうが音の出方や表現力は好みです。

これが20センチクラス以上になると、中域の音の厚みも出てきますのでまた違うのですが、16センチの場合やや小型のショートホーンをつけたほうがいいかもしれませんね。

とはいってもこれが悪いかといえばそんな事はなく、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'の持つ、微小信号の再現性や力強さなどはよりいっそう感じる事ができます。

早速バスレフポートのチューニングを始めたのですが、今回のBOXの容積は約140リットルと、16センチクラスとしては異常に大型になりますが、様々なポートチューニング周波数を探ってみたところ、32Hzあたりに合わせるのがベストでした。

聞くソースにもよりますけど、ローエンドのエネルギーやスケール感の表現力など、とても16センチとは思えない、まるで15インチの大型システムのような勢いさえ感じます。

もちろんサイズがサイズですから、15インチのような低域の鳴り方にはなりませんけど、軽やかでありながらエネルギーの強さを感じさせるこの表現力は、ALTEC系のユニットに通じる切れのよさを感じるものです。

同じ16センチでもダイヤトーンのP610では再生できない、ワイドレンジでダイナミックな鳴り方です。

もちろんアコーステック楽器の表現力や、緻密で繊細な音の質感の表現力なども兼ね備えていますので、ジャンルを問わず様々な音楽への適応性も高いため、ある意味天下無敵のユニットとさえ思えます。

さてポートチューニングもある程度落ち着き、様々な音楽を楽しんでいたのでいたので、取り付けねじのまし締めをしてみたのです。

するとどうでしょう。

ここで軟質材の欠点が露呈してしまいました。

ねじを締め込むと、とんどん板の中にねじがめり込んでしまいます。

しかもベースのBOXはパーチクルボードを使っていますので、もくねじの保持力も極めて頼りないものです。

裏板が取り外せないタイプのため、バップル板をねじで固定する方法をとりましたが、固定は少し心細さが残ります。

エンクロージャー側に爪付ナットを取り付けて、スクリューねじでしっかりと固定するのを考える必要がありますね。

それとバッフルの固定を開いていたねじ穴に合わせただけでしたので、バッフル板周辺に浮きなどが見られてきました。

そこで木ねじで外周も固定はしたものの、ねじが板へめり込むし、パーツクルボードなので、あまりきつく締め付ければねじ穴が崩れて締め付けられなくなりますので、今はまだ中途半端な状態です。

今回使用したエンクロージャーは表面的な大きさはそれほど巨大ではないものの、奥行きが60センチほどになりますので、その見た目以上に内容積が大きいものになります。

15インチのユニットが入っていたBOXですから当然といえば当然ですが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'はそんな容積の大きさをものともせずにゴキゲンなサウンドを聞かせてくれます。

しかもスピーカー台は音質的に最悪なレベルの雑誌の上に乗せているにもかかわらず、かなりゴキゲンなのです。

バスレフポートの調整も落ち着いたため、近いうちに木製のポートに変更する事も考えています。

それとバッフル板の材質違いの実験も試してみたいのですが、以前のダンボールスペシャルのようなショートホーン型に仕上げたいというのもあります。

まだまだ実験の過程とはいえ、Audio Nirvana(オーディオニルバーナ)のユニット恐るべしです。

このユニットバックロードホーンでも面白いかもしれませんが、フォステクスのユニット用や長岡式などの場合、低域のエネルギー感ばかりが強く出すぎてしまいそうですけど、ホーンのスロートやバックキャビティーの容積調整、ホーンの広がり率の最適化などをすれば、それはそれで面白そうですね。

でも意外と巨大なものになってしまいそう。

まだエンクロージャーとの相性のエージング段階ですが、この時点でこの再生能力は常識破りかもしれませんね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回の部ログでは、EV製のPAスピーカー用のBOXに、段ボール箱で鳴らされていたAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'を移植する話をしました。

ようやく取り付けが済みましたので、ポート調整などは後回しにして早速視聴をしてみる事にしました。

当然といえば当然ですけど、ダンボールに比べれば、いくら軟質で低比重の材質とはいえ、ダンボールに比較すれば単位面積あたりの強度は桁違いですので、作用と反作用の理屈から見ても微小な音の違いがさらによく出てきます。

また構造上ブハブハのダンボールと違い、音響的に優れた材質ではないといっても、やはりそこは木製のエンクロージャーになりますので、エネルギーの大きな振動を伴うローエンドの表現が格段に違います。

全体的に明るくクリヤーな感じの音色になりましたが、ショートホーン型にする前のダンボール箱で鳴らしていたときと音の傾向は似ていますね。

以前のダンボールスペシャルのときはインチキショートホーン型にしていたため、中域の音の出方に深みや奥深さも加味されていて、個人的にはそちらのほうが音の出方や表現力は好みです。

これが20センチクラス以上になると、中域の音の厚みも出てきますのでまた違うのですが、16センチの場合やや小型のショートホーンをつけたほうがいいかもしれませんね。

とはいってもこれが悪いかといえばそんな事はなく、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'の持つ、微小信号の再現性や力強さなどはよりいっそう感じる事ができます。

早速バスレフポートのチューニングを始めたのですが、今回のBOXの容積は約140リットルと、16センチクラスとしては異常に大型になりますが、様々なポートチューニング周波数を探ってみたところ、32Hzあたりに合わせるのがベストでした。

聞くソースにもよりますけど、ローエンドのエネルギーやスケール感の表現力など、とても16センチとは思えない、まるで15インチの大型システムのような勢いさえ感じます。

もちろんサイズがサイズですから、15インチのような低域の鳴り方にはなりませんけど、軽やかでありながらエネルギーの強さを感じさせるこの表現力は、ALTEC系のユニットに通じる切れのよさを感じるものです。

同じ16センチでもダイヤトーンのP610では再生できない、ワイドレンジでダイナミックな鳴り方です。

もちろんアコーステック楽器の表現力や、緻密で繊細な音の質感の表現力なども兼ね備えていますので、ジャンルを問わず様々な音楽への適応性も高いため、ある意味天下無敵のユニットとさえ思えます。

さてポートチューニングもある程度落ち着き、様々な音楽を楽しんでいたのでいたので、取り付けねじのまし締めをしてみたのです。

するとどうでしょう。

ここで軟質材の欠点が露呈してしまいました。

ねじを締め込むと、とんどん板の中にねじがめり込んでしまいます。

しかもベースのBOXはパーチクルボードを使っていますので、もくねじの保持力も極めて頼りないものです。

裏板が取り外せないタイプのため、バップル板をねじで固定する方法をとりましたが、固定は少し心細さが残ります。

エンクロージャー側に爪付ナットを取り付けて、スクリューねじでしっかりと固定するのを考える必要がありますね。

それとバッフルの固定を開いていたねじ穴に合わせただけでしたので、バッフル板周辺に浮きなどが見られてきました。

そこで木ねじで外周も固定はしたものの、ねじが板へめり込むし、パーツクルボードなので、あまりきつく締め付ければねじ穴が崩れて締め付けられなくなりますので、今はまだ中途半端な状態です。

今回使用したエンクロージャーは表面的な大きさはそれほど巨大ではないものの、奥行きが60センチほどになりますので、その見た目以上に内容積が大きいものになります。

15インチのユニットが入っていたBOXですから当然といえば当然ですが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO'はそんな容積の大きさをものともせずにゴキゲンなサウンドを聞かせてくれます。

しかもスピーカー台は音質的に最悪なレベルの雑誌の上に乗せているにもかかわらず、かなりゴキゲンなのです。

バスレフポートの調整も落ち着いたため、近いうちに木製のポートに変更する事も考えています。

それとバッフル板の材質違いの実験も試してみたいのですが、以前のダンボールスペシャルのようなショートホーン型に仕上げたいというのもあります。

まだまだ実験の過程とはいえ、Audio Nirvana(オーディオニルバーナ)のユニット恐るべしです。

このユニットバックロードホーンでも面白いかもしれませんが、フォステクスのユニット用や長岡式などの場合、低域のエネルギー感ばかりが強く出すぎてしまいそうですけど、ホーンのスロートやバックキャビティーの容積調整、ホーンの広がり率の最適化などをすれば、それはそれで面白そうですね。

でも意外と巨大なものになってしまいそう。

まだエンクロージャーとの相性のエージング段階ですが、この時点でこの再生能力は常識破りかもしれませんね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

PR

| 2013/02/04 11:36 |

オーディオニルバーナ 脱ダンボール その3 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回までうちで鳴らしていたAudioNirvana(オーディオニルバーナ)ダンボールスペシャルのフルレンジユニットを、念願の木製エンクロージャーへ入れる話をしてきました。

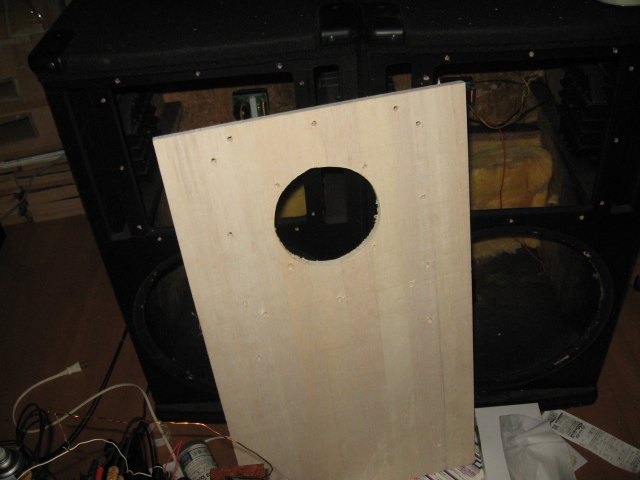

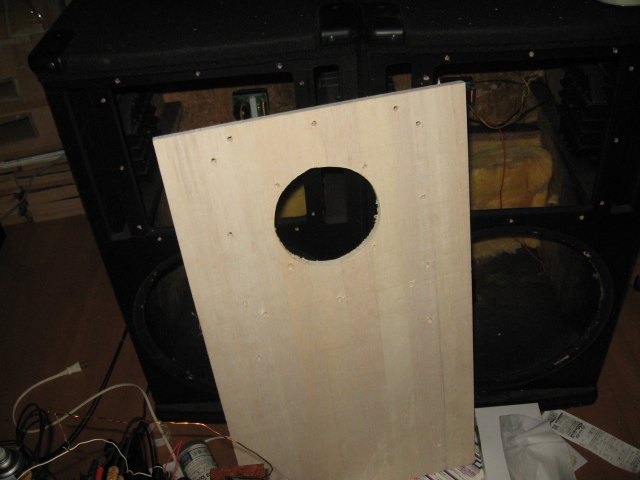

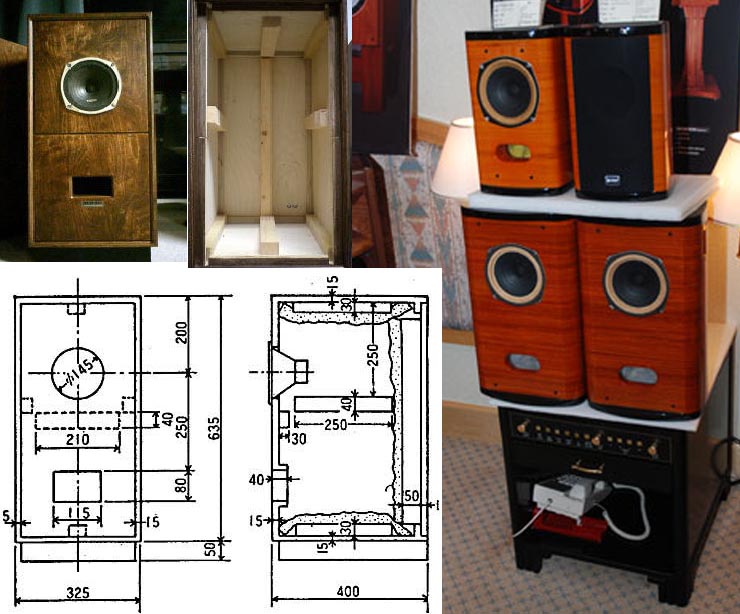

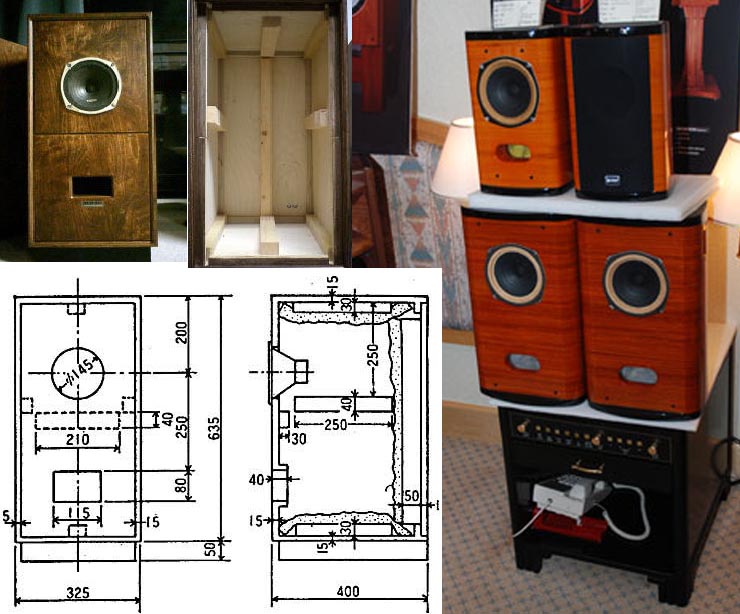

前回までのお話のように、EV製の15インチ2ウエイPA用スピーカーBOXを使用し、バッフル板のみの簡単な製作という、横着極まりない自作派に笑われるような簡単な方法を選択しました。

しかもバッフル板を常識的な木材を使用せず、エンクロージャーよりも軟弱でどうしようもない板材を使用するなど、どこまでオーディオ馬鹿にするんだ!!と言う怒号さえ聞こえてきそうです。

と余談はさておき、話を進める事としましょう。

前にもお話したように、バッフル板に使用する木材は、通販の激安桐タンスに使われているような、超軟質、低比重、低剛性のやわな木材です。

もちろんダンボールに比較すればはるかに強度が高い材質ですけど、いくら材料に困ったからといっても、オーディオマニアならまず手を出す事がない貧弱な板材です。

爪を立てればすぐに跡が付くほど柔らかいため、ジグソーで丸穴などを開けるのはとても簡単。

引きのこで手作業でやっても簡単そうなくらいとてもやわな材質です。

取り付けるためのねじ穴や、バスレフポートの穴あけなど、かなり簡単に加工が出来ます。

そのような意味では魅力的な材料ですけど、音響的に見れば響きなどの共鳴音は悪くはないものの、少し軽めな音がします。

しかし致命的なのはその柔らかさで、ねじを締めこめば簡単に食い込みそうですね。

そのような意味ではオーディオマニアが手を出したがらないのも頷けますが、そんなマニアにも見向きもされそうもない材質だからこそ、実際どうなのかを試してみたかったのです。

さてバッフル板が出来ましたので、今度は箱内部の吸音材の処理です。

ご覧のように箱の下半分だけ背面にグラスウールが張ってあるだけというシンプルなものです。

上にはホーンとドライバーが入っていたとはいえ、定在波はかなり出そうな感じですね。

個人的には吸音材は使用したくないので、中のグラスウールはずべて撤去しました。

となると吸音材なしでいくのかといえば、内部構造を見ればほとんどが平行面になりますので、当然何らかの処理をしなければ定在波の影響で、ユニットの音が濁ったり、特異な周波数の音が増幅して乗ってしまったりと、吸音処理や定在波の処理をしなければしないなりに、意外と聞けない音になってしまいます。

そこでダンボールスペシャルのときに行った定在波の処理をすることにしました。

使用したのは茶封筒で、それで三角錐の牛乳パックのようなものを作り中に入れるだけです。

だいぶ前に江川三郎氏が実験していた、紙風船などの吸音処理を模した方法です。

以前の段ボール箱の場合、エンクロージャー全体が振動板みたいに定在波の影響をもろに受けて鳴っていましたから、その処理のために入れていたのと同じです。

実は定在波の影響が如実に現れやすいダンボール箱だったため、実際その効果の高さは驚くほどで、これが見た目が惨いダンボールにも関わらず、聞いた人を驚かせるほどクリアーな音質を出すために貢献していたのです。

箱鳴りと呼ばれる箱特有の音の多くは、この定在波によって引き起こされてしまう要因も多く、それを抑えるために様々な吸音材を入れたり、箱の補強や板厚を厚くするなど、マニアの皆さんもこれでご苦労された経験を持つ方も多いのではないでしょうか。

ということで、ダンボールスペシャルに貼り付けていた茶封筒を剥がし、EVのエンクロージャー内部へと移植しました。

厳密には茶封筒のサイズや設置場所、また数量などによっても音への影響が異なるのですが、今回はまず定在波が出ないような感じで貼り付けてみました。

実際このようなタイプを商品化した戸澤式レゾネーターという製品が市販されていますので、ご興味のある方は一度お調べになってもいいかもしれませんね。

さてそのようなわけでバッフル板も完成して、いよいよユニットを取り付けて完成です。

そして高さを合わせるために、下には雑誌をひいて乗せました。

今時スピーカー台に雑誌を使用するなんて、昔のレコパル少年(古い)みたいなことをしています。

強固なスピーカー台やスパイクなどが売られている時代に、どう考えても音が良くない雑誌の上に載せるという愚かな行為。

でもこのくらい大きなハンデを与えないと、その後の楽しみも無くなりますし、それに高級ブランドのスピーカーシステムを簡単の凌駕してしまうのもつまらないですからね。

という事で今回はここまで。

次回はいよいよ試聴編をお話しますね。

ちなみにバスレフダクトは調整の利便性を考え、ダンボールで作ったダクトで試聴を繰り返しました。

サムライジャパンでございます。

さて前回までうちで鳴らしていたAudioNirvana(オーディオニルバーナ)ダンボールスペシャルのフルレンジユニットを、念願の木製エンクロージャーへ入れる話をしてきました。

前回までのお話のように、EV製の15インチ2ウエイPA用スピーカーBOXを使用し、バッフル板のみの簡単な製作という、横着極まりない自作派に笑われるような簡単な方法を選択しました。

しかもバッフル板を常識的な木材を使用せず、エンクロージャーよりも軟弱でどうしようもない板材を使用するなど、どこまでオーディオ馬鹿にするんだ!!と言う怒号さえ聞こえてきそうです。

と余談はさておき、話を進める事としましょう。

前にもお話したように、バッフル板に使用する木材は、通販の激安桐タンスに使われているような、超軟質、低比重、低剛性のやわな木材です。

もちろんダンボールに比較すればはるかに強度が高い材質ですけど、いくら材料に困ったからといっても、オーディオマニアならまず手を出す事がない貧弱な板材です。

爪を立てればすぐに跡が付くほど柔らかいため、ジグソーで丸穴などを開けるのはとても簡単。

引きのこで手作業でやっても簡単そうなくらいとてもやわな材質です。

取り付けるためのねじ穴や、バスレフポートの穴あけなど、かなり簡単に加工が出来ます。

そのような意味では魅力的な材料ですけど、音響的に見れば響きなどの共鳴音は悪くはないものの、少し軽めな音がします。

しかし致命的なのはその柔らかさで、ねじを締めこめば簡単に食い込みそうですね。

そのような意味ではオーディオマニアが手を出したがらないのも頷けますが、そんなマニアにも見向きもされそうもない材質だからこそ、実際どうなのかを試してみたかったのです。

さてバッフル板が出来ましたので、今度は箱内部の吸音材の処理です。

ご覧のように箱の下半分だけ背面にグラスウールが張ってあるだけというシンプルなものです。

上にはホーンとドライバーが入っていたとはいえ、定在波はかなり出そうな感じですね。

個人的には吸音材は使用したくないので、中のグラスウールはずべて撤去しました。

となると吸音材なしでいくのかといえば、内部構造を見ればほとんどが平行面になりますので、当然何らかの処理をしなければ定在波の影響で、ユニットの音が濁ったり、特異な周波数の音が増幅して乗ってしまったりと、吸音処理や定在波の処理をしなければしないなりに、意外と聞けない音になってしまいます。

そこでダンボールスペシャルのときに行った定在波の処理をすることにしました。

使用したのは茶封筒で、それで三角錐の牛乳パックのようなものを作り中に入れるだけです。

だいぶ前に江川三郎氏が実験していた、紙風船などの吸音処理を模した方法です。

以前の段ボール箱の場合、エンクロージャー全体が振動板みたいに定在波の影響をもろに受けて鳴っていましたから、その処理のために入れていたのと同じです。

実は定在波の影響が如実に現れやすいダンボール箱だったため、実際その効果の高さは驚くほどで、これが見た目が惨いダンボールにも関わらず、聞いた人を驚かせるほどクリアーな音質を出すために貢献していたのです。

箱鳴りと呼ばれる箱特有の音の多くは、この定在波によって引き起こされてしまう要因も多く、それを抑えるために様々な吸音材を入れたり、箱の補強や板厚を厚くするなど、マニアの皆さんもこれでご苦労された経験を持つ方も多いのではないでしょうか。

ということで、ダンボールスペシャルに貼り付けていた茶封筒を剥がし、EVのエンクロージャー内部へと移植しました。

厳密には茶封筒のサイズや設置場所、また数量などによっても音への影響が異なるのですが、今回はまず定在波が出ないような感じで貼り付けてみました。

実際このようなタイプを商品化した戸澤式レゾネーターという製品が市販されていますので、ご興味のある方は一度お調べになってもいいかもしれませんね。

さてそのようなわけでバッフル板も完成して、いよいよユニットを取り付けて完成です。

そして高さを合わせるために、下には雑誌をひいて乗せました。

今時スピーカー台に雑誌を使用するなんて、昔のレコパル少年(古い)みたいなことをしています。

強固なスピーカー台やスパイクなどが売られている時代に、どう考えても音が良くない雑誌の上に載せるという愚かな行為。

でもこのくらい大きなハンデを与えないと、その後の楽しみも無くなりますし、それに高級ブランドのスピーカーシステムを簡単の凌駕してしまうのもつまらないですからね。

という事で今回はここまで。

次回はいよいよ試聴編をお話しますね。

ちなみにバスレフダクトは調整の利便性を考え、ダンボールで作ったダクトで試聴を繰り返しました。

| 2013/02/04 11:35 |

オーディオニルバーナ 脱ダンボール その2 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回お話しましたように、うちのAudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジユニットは、今までの惨たらしい段ボールから脱却し、ついに念願の木製エンクロージャーへと入れ替える事が決まりました。

先回もお話したように、使用するエンクロージャーは、EV製のPA用のスピーカーシステムのエンクロージャーで、15インチウーハーとホーンドライバーが入っていた、2ウエイのエンクロージャーです。

概算の内容積を計算すると、およそ140リットルほどで、これに装着するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOはご覧のように6.5インチ(16センチ)ユニットですので、コンパクトシステムに用いられるサイズのユニットという事を考えれば、一般的にオーバーキャパシティーになるのでしょう。

もうかなり前の話ですが、以前まで鳴らしていたALTEC 515-16Cを入れていた、アピトン合板製の強固な230リットルのエンクロージャーに、ダイヤトーンのP610の初期型を入れて鳴らした事があります。

バスレフの指定箱サイズでいえば、45~70リットルサイズまでが許容サイズになり、このサイズのエンクロージャーでは非常にすばらしい音が聞けます。

一方コンパクトな箱に押し込むと、P610はかなり苦しそうに鳴ってしまい、正直聞いていてあまり気分のいいものではありません。

そんな事で230リットルのエンクロージャーを試したのですが、さすがにこれも無理でしたね。

ローエンドがだら下がりの傾向になり、平面バッフル的な音になるものの、箱で囲われた影響からか、伸び伸びとした鳴り方も影を潜めてしまい、これはこれでつまらない音になってしまいました。

そのような意味ではユニットには最適なサイズのエンクロージャーが必要なのですけど、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどの程度がベストなのかといえば、これがまた許容範囲がかなり広いのです。

適合表をご覧いただければおわかりですが、最小の12リッターから最大では300リッターまで許容範囲に広いユニットでもあります。

ただしさすがに12リッターは、AV用などのサブ用としての使用が前提になるでしょうから、実質的に実用的になるのは25リッター以上となるでしょう。

25リッタークラスといえば、16センチのコンパクトモニターとしては定番的なサイズで、一般的に一番多く見られるサイズでもありますが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどうかといえば、正直あまりお勧めできるサイズではありません。

このサイズに入れるユニットとしては、振動系が比較的重めで低能率のユニットを、容積の小ささを利用してダンピングを効かせる鳴らし方のほうが相性がよく、パワフルな磁気回路でで軽量振動系を駆動するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOの場合、逆に内容積に小ささが振動系の動きを制限してしまいやすく、これまたふん詰まりなつまらない傾向になりやすいのです。

実際段ボール箱での実験を繰り返してみると、容積80リットル以上のほうが相性がいいようです。

低域のレンジの拡大はもちろん、その低域の音の出方も容量の大きいほうが切れもよく、スケール感の大きな音に変化してきました。

そのようなわけで、実際のところ160リットル~あたりに入れたいのが本音でしたが、EVのPA用の容積が140リットル程度であり、これなら十分いけそうだと感じたので入れる事にしたのです。

それに箱を一から自作するのに比べ、バッフル板だけの加工ですむのですから、工作難易度も非常に低く、また作業スペースも狭くても可能ですので、狭いアパートの一室でも十分加工作業が可能ですね。

という事で早速加工する事としました。

エンクロージャーの材質はパーチクルボードのようで、昔はよくメーカー製のエンクロージャーに使われていた材質のようですね。

板厚は18ミリ~21ミリ程度の標準的な厚さで、補強も申し訳程度にあるだけで、音響的に研究されているというものではありません。

本当であれば木枠で鳥かごのように細かい補強材を入れる事により、各板面の共振モードをコントロールする事ができますので、多少板材が粗悪でも意外と響きのいいエンクロージャーに仕上げるのは難しくありません。

でも今回はとにかく手軽な鳴らし方の提案という事ですので、補強枠などの話はまた時を改めてお話をしていきたいと思います。

さてそこでバッフル板をどうするかという事ですが、ご覧のようにバッフル面いっぱいに以前ユニットが取り付けられていたねじ穴がたくさんありますので、今回はまずこれによって板を取り付けることにしました。

次に悩むのがバッフル板の材質選定です。

自作派の方には圧倒的な人気と支持のある、音質的に良いフィンランドパーチやアピトン合板などもありますが、箱全体だと材料費がかかさむものの、バッフル板だけの使用であればそれほど高額ではありません。

でも今回はそれはまたのお楽しみにします。

という事で、近所のホームセンターへ板材の買出しに出かけてみました。

自作派の方によく利用されるラワン合板やシナ合板も考えましたが、それではありきたりでつまらない話です。

コスト優先でMDF材も候補になりましたが、音質との兼ね合いでコストパフォーマンスは高いものの、それでもちょっと面白くありませんね。

見た目の綺麗さでパイン集積材や竹の集積材もいいとは思ったのですが、どうせならマニアが敬遠する材質を使用してみようと思ったのです。

そこで目に入ったのが、なんだかわけのわからない集積材です。

バルサほどではありませんが、非常に軽く柔らかめの材質です。

高硬度、高密度 高比重の三高の材質を望むマニアが多い中、あえて軟質、低密度 低比重のへっぽこ木材を使用してみる事にしました。

どのような材質かといえば、通販などで売っている安物の出来の悪い桐タンスに使われているような材質といえばお分かりでしょうか。

今まで段ボール箱で鳴らしてきた経験があるため、こんな低比重な軟質な材料でも十分勝算があっての話です。

それにこのくらい大きなハンデを与えないと、世の中にある高級ブランドのシステムより良く鳴ってしまいますから・・・

という事で今回はここまで。

次回はいよいよ完成風景についてご報告いたしますね。

サムライジャパンでございます。

前回お話しましたように、うちのAudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジユニットは、今までの惨たらしい段ボールから脱却し、ついに念願の木製エンクロージャーへと入れ替える事が決まりました。

先回もお話したように、使用するエンクロージャーは、EV製のPA用のスピーカーシステムのエンクロージャーで、15インチウーハーとホーンドライバーが入っていた、2ウエイのエンクロージャーです。

概算の内容積を計算すると、およそ140リットルほどで、これに装着するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOはご覧のように6.5インチ(16センチ)ユニットですので、コンパクトシステムに用いられるサイズのユニットという事を考えれば、一般的にオーバーキャパシティーになるのでしょう。

もうかなり前の話ですが、以前まで鳴らしていたALTEC 515-16Cを入れていた、アピトン合板製の強固な230リットルのエンクロージャーに、ダイヤトーンのP610の初期型を入れて鳴らした事があります。

バスレフの指定箱サイズでいえば、45~70リットルサイズまでが許容サイズになり、このサイズのエンクロージャーでは非常にすばらしい音が聞けます。

一方コンパクトな箱に押し込むと、P610はかなり苦しそうに鳴ってしまい、正直聞いていてあまり気分のいいものではありません。

そんな事で230リットルのエンクロージャーを試したのですが、さすがにこれも無理でしたね。

ローエンドがだら下がりの傾向になり、平面バッフル的な音になるものの、箱で囲われた影響からか、伸び伸びとした鳴り方も影を潜めてしまい、これはこれでつまらない音になってしまいました。

そのような意味ではユニットには最適なサイズのエンクロージャーが必要なのですけど、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどの程度がベストなのかといえば、これがまた許容範囲がかなり広いのです。

適合表をご覧いただければおわかりですが、最小の12リッターから最大では300リッターまで許容範囲に広いユニットでもあります。

ただしさすがに12リッターは、AV用などのサブ用としての使用が前提になるでしょうから、実質的に実用的になるのは25リッター以上となるでしょう。

25リッタークラスといえば、16センチのコンパクトモニターとしては定番的なサイズで、一般的に一番多く見られるサイズでもありますが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどうかといえば、正直あまりお勧めできるサイズではありません。

このサイズに入れるユニットとしては、振動系が比較的重めで低能率のユニットを、容積の小ささを利用してダンピングを効かせる鳴らし方のほうが相性がよく、パワフルな磁気回路でで軽量振動系を駆動するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOの場合、逆に内容積に小ささが振動系の動きを制限してしまいやすく、これまたふん詰まりなつまらない傾向になりやすいのです。

実際段ボール箱での実験を繰り返してみると、容積80リットル以上のほうが相性がいいようです。

低域のレンジの拡大はもちろん、その低域の音の出方も容量の大きいほうが切れもよく、スケール感の大きな音に変化してきました。

そのようなわけで、実際のところ160リットル~あたりに入れたいのが本音でしたが、EVのPA用の容積が140リットル程度であり、これなら十分いけそうだと感じたので入れる事にしたのです。

それに箱を一から自作するのに比べ、バッフル板だけの加工ですむのですから、工作難易度も非常に低く、また作業スペースも狭くても可能ですので、狭いアパートの一室でも十分加工作業が可能ですね。

という事で早速加工する事としました。

エンクロージャーの材質はパーチクルボードのようで、昔はよくメーカー製のエンクロージャーに使われていた材質のようですね。

板厚は18ミリ~21ミリ程度の標準的な厚さで、補強も申し訳程度にあるだけで、音響的に研究されているというものではありません。

本当であれば木枠で鳥かごのように細かい補強材を入れる事により、各板面の共振モードをコントロールする事ができますので、多少板材が粗悪でも意外と響きのいいエンクロージャーに仕上げるのは難しくありません。

でも今回はとにかく手軽な鳴らし方の提案という事ですので、補強枠などの話はまた時を改めてお話をしていきたいと思います。

さてそこでバッフル板をどうするかという事ですが、ご覧のようにバッフル面いっぱいに以前ユニットが取り付けられていたねじ穴がたくさんありますので、今回はまずこれによって板を取り付けることにしました。

次に悩むのがバッフル板の材質選定です。

自作派の方には圧倒的な人気と支持のある、音質的に良いフィンランドパーチやアピトン合板などもありますが、箱全体だと材料費がかかさむものの、バッフル板だけの使用であればそれほど高額ではありません。

でも今回はそれはまたのお楽しみにします。

という事で、近所のホームセンターへ板材の買出しに出かけてみました。

自作派の方によく利用されるラワン合板やシナ合板も考えましたが、それではありきたりでつまらない話です。

コスト優先でMDF材も候補になりましたが、音質との兼ね合いでコストパフォーマンスは高いものの、それでもちょっと面白くありませんね。

見た目の綺麗さでパイン集積材や竹の集積材もいいとは思ったのですが、どうせならマニアが敬遠する材質を使用してみようと思ったのです。

そこで目に入ったのが、なんだかわけのわからない集積材です。

バルサほどではありませんが、非常に軽く柔らかめの材質です。

高硬度、高密度 高比重の三高の材質を望むマニアが多い中、あえて軟質、低密度 低比重のへっぽこ木材を使用してみる事にしました。

どのような材質かといえば、通販などで売っている安物の出来の悪い桐タンスに使われているような材質といえばお分かりでしょうか。

今まで段ボール箱で鳴らしてきた経験があるため、こんな低比重な軟質な材料でも十分勝算があっての話です。

それにこのくらい大きなハンデを与えないと、世の中にある高級ブランドのシステムより良く鳴ってしまいますから・・・

という事で今回はここまで。

次回はいよいよ完成風景についてご報告いたしますね。

| 2013/02/04 11:34 |

オーディオニルバーナ 脱段ボール |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前のエレックス様のブログに書かれていますように、エレックス様のメインデモシステムに、60センチクラスの巨大なウーハーで駆動する巨大ホーンが追加されました。

この巨大ホーンを設置している頃私はエレックス様の方におりましたので、その一部始終を拝見しておりましたが、いやはや目の前で見るとでかいのには驚きです。

さすがに巨大振動版の低音域は迫力がありますね。

アパートの一室みたいなところに置くには非現実的な巨大さになってしまいますけど、十分なリスニングルームを確保できる方には魅力のあるものでしょうね。

そんな事に刺激を受けたからというわけではありませんが、前回のブログでも予告していましたように、うちにあるAudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジですが、皆様ご存知のように、マニアが卒倒するほど醜い姿の段ボール箱でできたエンクロージャー(エンクロージャーって言うなと罵声が聞こえてきそう)に入れて鳴らしていたのですが、この度念願の木製エンクロージャーへ収める事となりました。

フルレンジに限らずスピーカーユニットを単体で手に入れても、それだけでは十分ではないのは自作派の方にとっては周知の事実です。

もちろん自作派というわけでなくても、ハイエンドオーディオマニアの方にとっても、制約があれこれと多いシステムよりも、自分で組む方が理想の音に近道であるとお考えの方も多い事でしょう。

という事で、私もエンクロージャーをどうしようか思案していたのですが、とりあえず手っ取り早く実験しようと段ボール箱に入れてみたのです。

段ボールと聞いただけで一蹴されてしまうものですが、意外とこのブハブハボテボテの材質を使う事により、エンクロージャーには何が大切で何が必要ないかなど、意外と木製ではじめから作ってしまうと気が付き難い重要なポイントに気付く事が多かったので、大きくて重いユニットでは使用できませんけど、段ボールできちんとした音を出す方法を知っていると、意外と木製でもきちんと鳴らす事ができるのです。

逆の言い方をすれば、材質などに頼りすぎると、意外とまともな音を出せる方法を見つけられないという事もありえるのです。

機械的に見れば最低最悪の材質になるの段ボールですが、何でこんな音がするの?と視聴した人を驚かせる音は十分出せますし、切れのあるドラムやシンバルンの響きも十分出せますし、まるっきりだめなわけでもないのです。

と段ボールの話はこれくらいにして、木製エンクロージャーの話に移りましょう。

フルレンジなどのユニットを手に入れて一番の難題なのが、エンクロージャーをどうするかです。

このエンクロージャー次第で音も大きく影響を受けますので、いい加減に考えるわけにもいきません。

ある程度自作を経験している人にとっては難しい木工工作ではありませんが、初めての人はもちろん、作業スペースが十分確保できない人にはやはり様々な障害がありますね。

まずエンクロージャーの設計ですが、今はネットでも情報が公開されていたり、自作派のための書籍も豊富にありますので、それらを参考にすれば十分です。

しかし、同じ設計の箱を作っても、同じさ材質で作っても、どういうわけか作る人によって音が違う事が良く見られます。

これはそれぞれの持つ経験や知識、また様々なノウハウやセンスの違いが微妙に影響してしまうもので、そう考えると以外遠くの深い世界でもあるのです。

となると、自作初心者の方などには意外と難しく思えてしまいますが、これは経験を積めばある程度解決できますので、様々なチャレンジをしてみるといいかもしれません。

とはいうものの、小さい卓上の箱を作るのならともかく、大きなエンクロージャーを組み立てるには、大型のハタ金や広い作業スペースも必要ですし、意外と大変な作業も多いものです。

そこでできるだけ横着したい方に、段ボールでの製作を薦めます。

というのは冗談で、既成のユニットの壊れたような古いジャンクスピーカーを手に入れ、そのエンクロージャーを再利用するというのも手っ取り早く簡単な方法です。

これだとユニットを取り付けるバッフル板の加工だけになりますので、一からエンクロージャーを作るよりは非常にお手軽です。

ただ寸法やデザインなどに関しては、使用するエンクロージャー次第ですので、自分のオリジナリティーを出す部分は限りがあります。

でも作業自体がとても簡略化できますので、リサイクルショップなどでゴミ同然のスピーカーで使えそうなものがあれば、エンクロージャーの再利用に利用してみてはいかがでしょう。

という事で早速本題に入りましょうか。

私が手に入れたのは15インチ(38センチ)のウーハーとホーンが入っていた、PA用のスピーカーBOXです。

高さ約75センチ、幅42センチ、奥行き60センチと、意外と大きな箱です。

これに入れるユニットは、今まで段ボールに入れられていたAudio Nirvana ' Super 6.5 ALNICOです。

いわゆるロクハン、つまり16センチのフルレンジユニットです。

通常16センチクラスといえば、15~30リットルくらいのコンパクトなシステムが大半を占める大きさで、16センチフルレンジで有名なダイヤトーンのP610あたりだと、このクラスとしては大型の45~80リットルクラスになり、このあたりの大きさがこのサイズの最大クラスになりますので、15インチの入っていたエンクロージャーはさすがにでかすぎるだろうと考えるのが普通です。

しかし段ボール箱の実験で、Audio Nirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジは意外と大きい容積の方が鳴りが良いのは実証済みであったため、これよりも大型でも十分いけそうなのです。

一般的にオーバーキャパシティーだと意外とつまらない音にしかならないのですが、そこがAudio Nirvana(オーディオニルバーナ)の凄いところ、これがかなりゴキゲンなのですよ。

と長くなってしまいましたので今日はここまで。

次回バッフル版の加工風景など、続きを書きたいと思いますのでお楽しみに。

サムライジャパンでございます。

さて前のエレックス様のブログに書かれていますように、エレックス様のメインデモシステムに、60センチクラスの巨大なウーハーで駆動する巨大ホーンが追加されました。

この巨大ホーンを設置している頃私はエレックス様の方におりましたので、その一部始終を拝見しておりましたが、いやはや目の前で見るとでかいのには驚きです。

さすがに巨大振動版の低音域は迫力がありますね。

アパートの一室みたいなところに置くには非現実的な巨大さになってしまいますけど、十分なリスニングルームを確保できる方には魅力のあるものでしょうね。

そんな事に刺激を受けたからというわけではありませんが、前回のブログでも予告していましたように、うちにあるAudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジですが、皆様ご存知のように、マニアが卒倒するほど醜い姿の段ボール箱でできたエンクロージャー(エンクロージャーって言うなと罵声が聞こえてきそう)に入れて鳴らしていたのですが、この度念願の木製エンクロージャーへ収める事となりました。

フルレンジに限らずスピーカーユニットを単体で手に入れても、それだけでは十分ではないのは自作派の方にとっては周知の事実です。

もちろん自作派というわけでなくても、ハイエンドオーディオマニアの方にとっても、制約があれこれと多いシステムよりも、自分で組む方が理想の音に近道であるとお考えの方も多い事でしょう。

という事で、私もエンクロージャーをどうしようか思案していたのですが、とりあえず手っ取り早く実験しようと段ボール箱に入れてみたのです。

段ボールと聞いただけで一蹴されてしまうものですが、意外とこのブハブハボテボテの材質を使う事により、エンクロージャーには何が大切で何が必要ないかなど、意外と木製ではじめから作ってしまうと気が付き難い重要なポイントに気付く事が多かったので、大きくて重いユニットでは使用できませんけど、段ボールできちんとした音を出す方法を知っていると、意外と木製でもきちんと鳴らす事ができるのです。

逆の言い方をすれば、材質などに頼りすぎると、意外とまともな音を出せる方法を見つけられないという事もありえるのです。

機械的に見れば最低最悪の材質になるの段ボールですが、何でこんな音がするの?と視聴した人を驚かせる音は十分出せますし、切れのあるドラムやシンバルンの響きも十分出せますし、まるっきりだめなわけでもないのです。

と段ボールの話はこれくらいにして、木製エンクロージャーの話に移りましょう。

フルレンジなどのユニットを手に入れて一番の難題なのが、エンクロージャーをどうするかです。

このエンクロージャー次第で音も大きく影響を受けますので、いい加減に考えるわけにもいきません。

ある程度自作を経験している人にとっては難しい木工工作ではありませんが、初めての人はもちろん、作業スペースが十分確保できない人にはやはり様々な障害がありますね。

まずエンクロージャーの設計ですが、今はネットでも情報が公開されていたり、自作派のための書籍も豊富にありますので、それらを参考にすれば十分です。

しかし、同じ設計の箱を作っても、同じさ材質で作っても、どういうわけか作る人によって音が違う事が良く見られます。

これはそれぞれの持つ経験や知識、また様々なノウハウやセンスの違いが微妙に影響してしまうもので、そう考えると以外遠くの深い世界でもあるのです。

となると、自作初心者の方などには意外と難しく思えてしまいますが、これは経験を積めばある程度解決できますので、様々なチャレンジをしてみるといいかもしれません。

とはいうものの、小さい卓上の箱を作るのならともかく、大きなエンクロージャーを組み立てるには、大型のハタ金や広い作業スペースも必要ですし、意外と大変な作業も多いものです。

そこでできるだけ横着したい方に、段ボールでの製作を薦めます。

というのは冗談で、既成のユニットの壊れたような古いジャンクスピーカーを手に入れ、そのエンクロージャーを再利用するというのも手っ取り早く簡単な方法です。

これだとユニットを取り付けるバッフル板の加工だけになりますので、一からエンクロージャーを作るよりは非常にお手軽です。

ただ寸法やデザインなどに関しては、使用するエンクロージャー次第ですので、自分のオリジナリティーを出す部分は限りがあります。

でも作業自体がとても簡略化できますので、リサイクルショップなどでゴミ同然のスピーカーで使えそうなものがあれば、エンクロージャーの再利用に利用してみてはいかがでしょう。

という事で早速本題に入りましょうか。

私が手に入れたのは15インチ(38センチ)のウーハーとホーンが入っていた、PA用のスピーカーBOXです。

高さ約75センチ、幅42センチ、奥行き60センチと、意外と大きな箱です。

これに入れるユニットは、今まで段ボールに入れられていたAudio Nirvana ' Super 6.5 ALNICOです。

いわゆるロクハン、つまり16センチのフルレンジユニットです。

通常16センチクラスといえば、15~30リットルくらいのコンパクトなシステムが大半を占める大きさで、16センチフルレンジで有名なダイヤトーンのP610あたりだと、このクラスとしては大型の45~80リットルクラスになり、このあたりの大きさがこのサイズの最大クラスになりますので、15インチの入っていたエンクロージャーはさすがにでかすぎるだろうと考えるのが普通です。

しかし段ボール箱の実験で、Audio Nirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジは意外と大きい容積の方が鳴りが良いのは実証済みであったため、これよりも大型でも十分いけそうなのです。

一般的にオーバーキャパシティーだと意外とつまらない音にしかならないのですが、そこがAudio Nirvana(オーディオニルバーナ)の凄いところ、これがかなりゴキゲンなのですよ。

と長くなってしまいましたので今日はここまで。

次回バッフル版の加工風景など、続きを書きたいと思いますのでお楽しみに。

| 2013/02/04 11:33 |

P610復刻版 フェライトモデル |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

しばらく更新をさぼっておりましたが、元気に過ごしております。

日曜日からは急遽エレックス様のサポートがてら足利に来ております。

さて今回はP610復刻版のフェライトマグネットバージョンについてお話ししたいと思います。

ダイヤトーンのP610後期型には、低価格なフェライトマグネットバージョンがありましたね。

アルニコマグネットモデルに比べてしまえば、ソースのニュアンスなど細かい質感の表現力が多少乏しいものの、音質的にはP610の音そのもので、様々な鳴らし方やテストなどにも気軽に使えましたね。

P610復刻版のアルニコマグネットバージョンはご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、同じフレーム同じ振動版を用い、磁気回路のみフェライトマグネットへ変更し、防磁カバーが付いたタイプを新たに取り扱いを始めることとしました。

こちらはうちのホームページ上には既に掲載していましたが、ブログでは前に取扱い予定としてご紹介していたものになります。

上記画像左はアルニコマグネットモデル、右がフェライトマグネットモデルになります。

基本スペックはアルニコと同じですので、どうしても高音質でなければという方以外でしたら、様々な鳴らし方を楽しむことにも利用できます。

取りつけ寸法などはダイヤトーンのP610と同じですので、ユニットが傷んで仕舞い込まれているエンクロージャーなどがあれば、ユニットだけ付け替えて楽しむこともできますね。

また基本的にP610のオリジナルの再現を目指しているものの、オリジナルよりも音楽の対応範囲が広いなど、オリジナルにはない隠れた一面もあります。

アルニコモデルに比較すれば多少奥行が少ないものの、防磁カバーも付いているため意外とボリューム感のある磁気回路です。

上手くチューニングをすれば、P610の鳴らし方としては比較的少ないバックロードホーンなどに使うのも面白いですね。

どのような鳴らし方をするかでその表情を変える高反応ユニットですので、使い方次第では楽しいシステムを構築できるかもしれませんね。

さて皆さんならどのような鳴らし方をしますか。

ということで今回はここまで。

また次回楽しいお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

しばらく更新をさぼっておりましたが、元気に過ごしております。

日曜日からは急遽エレックス様のサポートがてら足利に来ております。

さて今回はP610復刻版のフェライトマグネットバージョンについてお話ししたいと思います。

ダイヤトーンのP610後期型には、低価格なフェライトマグネットバージョンがありましたね。

アルニコマグネットモデルに比べてしまえば、ソースのニュアンスなど細かい質感の表現力が多少乏しいものの、音質的にはP610の音そのもので、様々な鳴らし方やテストなどにも気軽に使えましたね。

P610復刻版のアルニコマグネットバージョンはご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、同じフレーム同じ振動版を用い、磁気回路のみフェライトマグネットへ変更し、防磁カバーが付いたタイプを新たに取り扱いを始めることとしました。

こちらはうちのホームページ上には既に掲載していましたが、ブログでは前に取扱い予定としてご紹介していたものになります。

上記画像左はアルニコマグネットモデル、右がフェライトマグネットモデルになります。

基本スペックはアルニコと同じですので、どうしても高音質でなければという方以外でしたら、様々な鳴らし方を楽しむことにも利用できます。

取りつけ寸法などはダイヤトーンのP610と同じですので、ユニットが傷んで仕舞い込まれているエンクロージャーなどがあれば、ユニットだけ付け替えて楽しむこともできますね。

また基本的にP610のオリジナルの再現を目指しているものの、オリジナルよりも音楽の対応範囲が広いなど、オリジナルにはない隠れた一面もあります。

アルニコモデルに比較すれば多少奥行が少ないものの、防磁カバーも付いているため意外とボリューム感のある磁気回路です。

上手くチューニングをすれば、P610の鳴らし方としては比較的少ないバックロードホーンなどに使うのも面白いですね。

どのような鳴らし方をするかでその表情を変える高反応ユニットですので、使い方次第では楽しいシステムを構築できるかもしれませんね。

さて皆さんならどのような鳴らし方をしますか。

ということで今回はここまで。

また次回楽しいお話をしたいと思います。