| 2025/05/05 00:56 |

[PR] |

| 2013/02/04 11:32 |

大きくてもAudioNirvana |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、ALTEC288の復刻版である、GPA-288-8H/16Hのご紹介をしましたが、最後に気になるパンケーキ755フルレンジの復刻版を少しご紹介しました。

パンケーキの持つ優れた質感や表現力は非常に魅力的ですので、このユニットも今注目している気になるユニットでもあるのですけどね。

さて先日お客様から頼まれていたAudioNirvanaのフルレンジユニットが届きました。

AudioNirvanaの場合フルレンジユニットという事もありますが、そのような事情で口径16センチや20センチをお求めになる方が大半になります。

確かに常識的に考えても低域から高域までを単一ユニットでカバーするという事を考えれば、それ以上の口径はウーハーとしての印象が強い方も多いからなのかもしれません。

昨今のスピーカーシステムの多くが小型化が進み、コンパクトでスリムな形状が比較的好まれるからなのでしょうが、いまや16センチや20センチでさえ大口径ウーハーと感じる方も多くなりました。

そのような方にとっては、13センチクラスで大径のフルレンジ、10センチ以下で普通のフルレンジと思う方も中にはいるかもしれませんね。

さてオーディオニルバーナですが、うちではデモ用として16センチ口径のアルニコマグネットバージョンを鳴らしていますけど、尋常じゃないクラスを超えたハイスペックゆえに、小口径ユニットという鳴り方ではなく、スケールを超えたもう十分大型システムと肩を並べる鳴りっぷりのよさを感じるものです。

しかし15インチなどの大型システムを鳴らされている方ならご存知のように、やはり大型振動板の奏でる低域の空気感は小口径ユニットではなかなか難しいものです。

でも話がフルレンジユニットとなると、やはり一番の魅力は中音域の密度の濃い鮮度満点の表現力。

それを達成するためにはあまり極端に大きくするわけにもいかないという事情があるのは世の常です。

実際私も15インチのフルレンジユニットといわれるJBLのD130を鳴らしていた事がありますが、中音域の表現力に関して言えば、ダンボールに入れられたP610の足元にも及ばないのが現状でした。

さて世談はさておき、今回ご注文いただいたのはAudio Nirvana 'Super 12 Neodymium'という、30センチクラスの大径フルレンジです。

普通のブックシェルスピーカーなら十分大径のウーハークラスです。

果たしてこんな大きなフルレンジがと思うのも無理はありません。

AudioNirvanaのデビットさんも話していましたが、実はAudioNirvanaの場合大口径の方が非常にいいという話をしていました。

もちろん音の好みという問題もありますが、オーディオニルバーナの場合確かに口径が大きい方が音楽性豊かになるのは間違いありません。

そのような意味では常識が通用しないフルレンジユニットといえるでしょう。

ただエンクロージャーなどの相性は小型システムには向かないため、コンパクトなシステムがお好みの方にはお勧めできませんけど、昨今流行の低能率ワイドレンジの小口径ユニットをハイパワーアンプで駆動するのもありですが、高反応高能率ユニットゆえに、シンプルで色付けが少ない自然な音を奏でる小出力アンプで朗々とした鳴らし方の音を知ってしまうと、その非常に高い表現力など比較にならないほど素晴らしい音楽を聴くことができるものです。

ただ大口径になるとどうしても聴感状ハイエンドがきつく響いて聞こえる事もありますが、そのような場合はスーパートゥイーターなどで高音域の伸びを補えば、とても繊細な音へと変えることも容易です。

じっさいオーディオニルバーナのユニットなら、高域の伸びが不足と感じる事は少ないはずです。

しかし分割振動特有の共振がないわけでなありませんので、そのあたりはケースバイケースで鳴らす事となるでしょう。

さて今回ご注文いただいたAudioNirvanaのユニットですが、いつも16センチ口径ばかり見慣れているせいで、お化けのように巨大に見えますね。

直径で約2倍ですから、振動面積でいえば約4倍になるので当然といえば当然です。

いや~ゴキゲンな音が聞こえてきそうですね。

そういえば前のブログにも少しご紹介しましたが、大口径ユニットのフルレンジという事で、タンノイ風のエンクロージャーに、30センチ口径の白い振動版のフルレンジが取り付けられた画像を載せました。

個人的には大口径のフルレンジをこんな感じで鳴らしてみたいのですが、実はこの白い振動版のフルレンジユニットですけど、これも個人的に注目しているユニットでもあります。

ご覧のように振動板の形状はオーディオニルバーナにそっくりで、もちろんオーディオニルバーナとは振動系が違う別物ですけど、丸い形状のヨークを持つ巨大アルニコマグネットで駆動するなど、その方向性が非常によく似ているのです。

これは30センチクラスの大口径フルレンジユニットですが、同じ仕様の20センチ口径のユニットもあります。

振動版の色や表情こそ異なりますが、オーディオニルバーナと同じ方向性を持つユニットのようですね。

さすがに手の込んだ作りやアルニコマグネットの採用などもあるため、価格的にはオーディオニルバーナと同じくらいか少し高くなる可能性もありますが、非常に面白そうなユニットですね。

このユニットも取り扱いができる方向で考えています。

という事で今回はここまで。

また楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、ALTEC288の復刻版である、GPA-288-8H/16Hのご紹介をしましたが、最後に気になるパンケーキ755フルレンジの復刻版を少しご紹介しました。

パンケーキの持つ優れた質感や表現力は非常に魅力的ですので、このユニットも今注目している気になるユニットでもあるのですけどね。

さて先日お客様から頼まれていたAudioNirvanaのフルレンジユニットが届きました。

AudioNirvanaの場合フルレンジユニットという事もありますが、そのような事情で口径16センチや20センチをお求めになる方が大半になります。

確かに常識的に考えても低域から高域までを単一ユニットでカバーするという事を考えれば、それ以上の口径はウーハーとしての印象が強い方も多いからなのかもしれません。

昨今のスピーカーシステムの多くが小型化が進み、コンパクトでスリムな形状が比較的好まれるからなのでしょうが、いまや16センチや20センチでさえ大口径ウーハーと感じる方も多くなりました。

そのような方にとっては、13センチクラスで大径のフルレンジ、10センチ以下で普通のフルレンジと思う方も中にはいるかもしれませんね。

さてオーディオニルバーナですが、うちではデモ用として16センチ口径のアルニコマグネットバージョンを鳴らしていますけど、尋常じゃないクラスを超えたハイスペックゆえに、小口径ユニットという鳴り方ではなく、スケールを超えたもう十分大型システムと肩を並べる鳴りっぷりのよさを感じるものです。

しかし15インチなどの大型システムを鳴らされている方ならご存知のように、やはり大型振動板の奏でる低域の空気感は小口径ユニットではなかなか難しいものです。

でも話がフルレンジユニットとなると、やはり一番の魅力は中音域の密度の濃い鮮度満点の表現力。

それを達成するためにはあまり極端に大きくするわけにもいかないという事情があるのは世の常です。

実際私も15インチのフルレンジユニットといわれるJBLのD130を鳴らしていた事がありますが、中音域の表現力に関して言えば、ダンボールに入れられたP610の足元にも及ばないのが現状でした。

さて世談はさておき、今回ご注文いただいたのはAudio Nirvana 'Super 12 Neodymium'という、30センチクラスの大径フルレンジです。

普通のブックシェルスピーカーなら十分大径のウーハークラスです。

果たしてこんな大きなフルレンジがと思うのも無理はありません。

AudioNirvanaのデビットさんも話していましたが、実はAudioNirvanaの場合大口径の方が非常にいいという話をしていました。

もちろん音の好みという問題もありますが、オーディオニルバーナの場合確かに口径が大きい方が音楽性豊かになるのは間違いありません。

そのような意味では常識が通用しないフルレンジユニットといえるでしょう。

ただエンクロージャーなどの相性は小型システムには向かないため、コンパクトなシステムがお好みの方にはお勧めできませんけど、昨今流行の低能率ワイドレンジの小口径ユニットをハイパワーアンプで駆動するのもありですが、高反応高能率ユニットゆえに、シンプルで色付けが少ない自然な音を奏でる小出力アンプで朗々とした鳴らし方の音を知ってしまうと、その非常に高い表現力など比較にならないほど素晴らしい音楽を聴くことができるものです。

ただ大口径になるとどうしても聴感状ハイエンドがきつく響いて聞こえる事もありますが、そのような場合はスーパートゥイーターなどで高音域の伸びを補えば、とても繊細な音へと変えることも容易です。

じっさいオーディオニルバーナのユニットなら、高域の伸びが不足と感じる事は少ないはずです。

しかし分割振動特有の共振がないわけでなありませんので、そのあたりはケースバイケースで鳴らす事となるでしょう。

さて今回ご注文いただいたAudioNirvanaのユニットですが、いつも16センチ口径ばかり見慣れているせいで、お化けのように巨大に見えますね。

直径で約2倍ですから、振動面積でいえば約4倍になるので当然といえば当然です。

いや~ゴキゲンな音が聞こえてきそうですね。

そういえば前のブログにも少しご紹介しましたが、大口径ユニットのフルレンジという事で、タンノイ風のエンクロージャーに、30センチ口径の白い振動版のフルレンジが取り付けられた画像を載せました。

個人的には大口径のフルレンジをこんな感じで鳴らしてみたいのですが、実はこの白い振動版のフルレンジユニットですけど、これも個人的に注目しているユニットでもあります。

ご覧のように振動板の形状はオーディオニルバーナにそっくりで、もちろんオーディオニルバーナとは振動系が違う別物ですけど、丸い形状のヨークを持つ巨大アルニコマグネットで駆動するなど、その方向性が非常によく似ているのです。

これは30センチクラスの大口径フルレンジユニットですが、同じ仕様の20センチ口径のユニットもあります。

振動版の色や表情こそ異なりますが、オーディオニルバーナと同じ方向性を持つユニットのようですね。

さすがに手の込んだ作りやアルニコマグネットの採用などもあるため、価格的にはオーディオニルバーナと同じくらいか少し高くなる可能性もありますが、非常に面白そうなユニットですね。

このユニットも取り扱いができる方向で考えています。

という事で今回はここまで。

また楽しい話をしていきたいと思います。

PR

| 2013/02/04 11:30 |

究極のP610復刻版の驚愕なスペック |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、海外のP610ユーザーの、少し珍しいタイプのものなどをご紹介しました。

ご存知のようにP610は国内での生産が終了しましたが、現在も活発に中古市場では取引が盛んなど未だにその人気が衰えないのですが、これは国内だけの話ではなく、海外でも様々な有名ブランド製品と方を並べる多くの愛用者がいる人気ユニットには違いありません。

前回のブログでは、P610を用いたシステムのための様々なエンクロージャーについてご紹介をしましたが、その最後のほうに驚愕のシステムをご紹介したと思います。

ここまでくればとてもP610とは思えない驚愕のシステムとなりますね。

でもこのシステムに取り付けられているP610なのですが、当然ダイヤトーンのオリジナル純正品ではありません。

では復刻版のValab P-610V 6.5 Alnicoなのかといえば、よく見るとエッジ部分の色の違いに気がついた人がいるかもしれません。

じつはこちらもP610復刻版ユニットなのですが、これはうちで現在扱っているP610の復刻版ユニットとは別のモデルなのです。

エッジの形状処理はそっくりですが、スペックがまるで違うものです。

うちで扱っているユニットといえば、P610の音を忠実に再現する事を目的に作られたものですが、オリジナルに比べればエッジ部分の耐久性も向上し、しかも磁気回路のマグネットもオリジナルよりも強化されているため、オリジナルの音を再現しながらも、音楽に対する対応性も広がっています。

さてこの謎のP610の正体ですが、これも同じくP610の優れた音質、優れた表現力など、世界の名だたるフルレンジの名機達に引けを取らないという、その優れた能力を再現するために立ち上げたブランドから発売されているものです。

そのブランドのトップの方はオーストリア人らしく、自身も数多くのP610のオリジナルを所有するというマニアであり、ダイヤトーンが生産終了後、その歴史に幕を閉じる事を危惧し、自ら先導して再生産の道を模索してきたそうです。

音質を決定付ける振動版の材質、エッジの材質、またアルニコマグネットの材質など、P610の音質的基本を十分抑えた素材探しからはじめてきたそうです。

その経緯で出来上がったのがこのユニットなのですが、外観こそP610そのものといえるのですが、実はスペック的にはオリジナルのP610の比ではなく、とてつもないハイスペックフルレンジユニットなのです。

上の画像のような驚愕のシステムもありますが、現地での価格も驚愕の価格になり、フルレンジ=自作マニア=低コストという図式が成り立ちません。

もしどうしても上の驚愕のシステムがどうしても欲しいという方がいればご相談に乗ることは可能ですけどね。

さてこのP610のハイスペックバージョンですが、何も驚愕のシステムばかりではありません。

フルレンジのよさを最大限に生かしたシンプルなシステムもあります。

能率/インピーダンス:98B/8

再生帯域:38~20K Hz

入力:12W/RWS MAX 25W/RWS

サイズ:300×330×500 (W×D×H)

重量:14.5KG

こんなタイプもあります。

上の2モデルと比較すれば遥かに安いとはいえ、現地でもヨーロッパ製の小型ブランド製品並のお値段ですから、ローコスト商品ではなく、十分高級品といえますね。

ところで上のスペックご覧になっていただければわかりますが、なんかオリジナルのP610とは違うのを感じていただけると思います。

まず能率がオリジナルに比べて非常に高くなっています。

エンクロージャーに入れて98dbですが、ユニット単体での音圧も96dbと公表されています。

対入力もオリジナルよりも高いだけではなく、ボイスコイルは6Nの銅線で巻かれたものになり、マグネットも非常に強力な磁力を発揮するものへと改められているのです。

もう完全にオリジナルのスペックを遥かに超えたユニットといえますね。

ある意味究極のP610を目指した結果という事のようです。

さて気になるのはそのお値段ですが、やはりというかかなり高いです。

十分高級ユニットの仲間になれます。

気軽に遊びで使えるというより、本気で鳴らしこむという意気込みが必要になってくる価格といえます。

もちろん卒倒してしまうような高額ではありませんので、P610という基準で見ればの話ですけどね。

ただ究極のP610を目指しているだけに、隅々まで妥協のないところはさすがでしょう。

こちらは入手先が限られているので、今後取り扱うかは検討中です。

でも個人的には非常に興味があるのですけどね。

ということで、ここまでくるともはや遊びで手軽に使えるP610とはいかなくなりますので、音質的に反応や表現力が多少落ちる面がありますが、同じ振動版とフレームを用いた、P610のフェライトマグネットの復刻版の取り扱いを予定しております。

こちらはできるだけ手軽に遊べるような価格を考えてみたいと思います。

できるだけ早くホームーぺージにも公開していきますので、今しばらくお待ちください。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、海外のP610ユーザーの、少し珍しいタイプのものなどをご紹介しました。

ご存知のようにP610は国内での生産が終了しましたが、現在も活発に中古市場では取引が盛んなど未だにその人気が衰えないのですが、これは国内だけの話ではなく、海外でも様々な有名ブランド製品と方を並べる多くの愛用者がいる人気ユニットには違いありません。

前回のブログでは、P610を用いたシステムのための様々なエンクロージャーについてご紹介をしましたが、その最後のほうに驚愕のシステムをご紹介したと思います。

ここまでくればとてもP610とは思えない驚愕のシステムとなりますね。

でもこのシステムに取り付けられているP610なのですが、当然ダイヤトーンのオリジナル純正品ではありません。

では復刻版のValab P-610V 6.5 Alnicoなのかといえば、よく見るとエッジ部分の色の違いに気がついた人がいるかもしれません。

じつはこちらもP610復刻版ユニットなのですが、これはうちで現在扱っているP610の復刻版ユニットとは別のモデルなのです。

エッジの形状処理はそっくりですが、スペックがまるで違うものです。

うちで扱っているユニットといえば、P610の音を忠実に再現する事を目的に作られたものですが、オリジナルに比べればエッジ部分の耐久性も向上し、しかも磁気回路のマグネットもオリジナルよりも強化されているため、オリジナルの音を再現しながらも、音楽に対する対応性も広がっています。

さてこの謎のP610の正体ですが、これも同じくP610の優れた音質、優れた表現力など、世界の名だたるフルレンジの名機達に引けを取らないという、その優れた能力を再現するために立ち上げたブランドから発売されているものです。

そのブランドのトップの方はオーストリア人らしく、自身も数多くのP610のオリジナルを所有するというマニアであり、ダイヤトーンが生産終了後、その歴史に幕を閉じる事を危惧し、自ら先導して再生産の道を模索してきたそうです。

音質を決定付ける振動版の材質、エッジの材質、またアルニコマグネットの材質など、P610の音質的基本を十分抑えた素材探しからはじめてきたそうです。

その経緯で出来上がったのがこのユニットなのですが、外観こそP610そのものといえるのですが、実はスペック的にはオリジナルのP610の比ではなく、とてつもないハイスペックフルレンジユニットなのです。

上の画像のような驚愕のシステムもありますが、現地での価格も驚愕の価格になり、フルレンジ=自作マニア=低コストという図式が成り立ちません。

もしどうしても上の驚愕のシステムがどうしても欲しいという方がいればご相談に乗ることは可能ですけどね。

さてこのP610のハイスペックバージョンですが、何も驚愕のシステムばかりではありません。

フルレンジのよさを最大限に生かしたシンプルなシステムもあります。

能率/インピーダンス:98B/8

再生帯域:38~20K Hz

入力:12W/RWS MAX 25W/RWS

サイズ:300×330×500 (W×D×H)

重量:14.5KG

こんなタイプもあります。

上の2モデルと比較すれば遥かに安いとはいえ、現地でもヨーロッパ製の小型ブランド製品並のお値段ですから、ローコスト商品ではなく、十分高級品といえますね。

ところで上のスペックご覧になっていただければわかりますが、なんかオリジナルのP610とは違うのを感じていただけると思います。

まず能率がオリジナルに比べて非常に高くなっています。

エンクロージャーに入れて98dbですが、ユニット単体での音圧も96dbと公表されています。

対入力もオリジナルよりも高いだけではなく、ボイスコイルは6Nの銅線で巻かれたものになり、マグネットも非常に強力な磁力を発揮するものへと改められているのです。

もう完全にオリジナルのスペックを遥かに超えたユニットといえますね。

ある意味究極のP610を目指した結果という事のようです。

さて気になるのはそのお値段ですが、やはりというかかなり高いです。

十分高級ユニットの仲間になれます。

気軽に遊びで使えるというより、本気で鳴らしこむという意気込みが必要になってくる価格といえます。

もちろん卒倒してしまうような高額ではありませんので、P610という基準で見ればの話ですけどね。

ただ究極のP610を目指しているだけに、隅々まで妥協のないところはさすがでしょう。

こちらは入手先が限られているので、今後取り扱うかは検討中です。

でも個人的には非常に興味があるのですけどね。

ということで、ここまでくるともはや遊びで手軽に使えるP610とはいかなくなりますので、音質的に反応や表現力が多少落ちる面がありますが、同じ振動版とフレームを用いた、P610のフェライトマグネットの復刻版の取り扱いを予定しております。

こちらはできるだけ手軽に遊べるような価格を考えてみたいと思います。

できるだけ早くホームーぺージにも公開していきますので、今しばらくお待ちください。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

| 2013/02/04 11:28 |

P610の様々な鳴らし方 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、海外のエンクロージャーメーカーが製作した、少し珍しいタイプのものなどをご紹介しました。

まずはユニットの能力が優れている事が最低条件となりますが、そのユニットを生かすも殺すもエンクロージャーしだいです。

ダンボールで鳴らしている奴が偉そうなこと言うな!!!

と、厳しい罵声を浴びせられるかもしれませんが、ダンボール箱ではまともな音などするはずがないと考えられるのは間違いのない話ですが、ダンボールでもある程度の水準の音を出すノウハウというのも、実は木製のエンクロージャー作りに非常に役に立つ部分もあるのです。

最低最悪の素材であるダンボールですから、クリアーで切れのある音を出すなんていうのは、材質からして非常に困難な話です。

でもそれを達成するためにあれこれやってみると、意外と木製のエンクロージャーの使いこなし、あるいは作りこみのあまい点などに気付くことも多いのです。

ダンボールがエンクロージャーの材質として不適合なのは、一般的な常識として皆さんもご承知のとおりです。

では常識的に言えばどのようなものがいいのでしょう。

硬くて比重があって内部損失もあり・・・etc

物理学の観点から考えても、材料力学や構造力学など工学的観点から考えても、おのずと理想とする方向性が常識として浮かび上がるのは当然の事です。

でもよくよく考えてみれば、音を出す楽器的な視点で見ると、工学的視点や物理学の視点では、芸術的な音の感性とは必ずしも合致しないものです。

曲げ剛性やねじれ剛性が何%向上すれば、出てくる音が何%向上するなんて話聞いたことがありませんからね。

という事でダンボールを推奨するという話ではありません。

皆様がお使いのエンクロージャー、あるいは製作しているエンクロージャーも、世間一般で言われる常識に踊らされて、本当に聴きたい音の方向性とは異なってしまうという事も実際には多い話なのです。

どのような音が好みかは、人それぞれが持つ感性に左右される部分ですが、どこをどうすればどのように音が変わるのかなど、そのようなノウハウを試してみる事ができるのは、既製品のセッティングだけでは得られない話ですので、様々なものを使いながらそれらを探るのもなかなか楽しいものですよ。

少し前置きが長くなってしまいましたが、今回は前のブログでも何度かご紹介したP610関連の話について、海外のP610ユーザーがどのような鳴らし方をしているのか、日本国内の標準的な使い方に縛られない使いこなしをご紹介します。

まずはうちにあるダイヤトーンP610Aですが、ただの梱包用の箱に入れられています。

ただ内部には秘密が・・・

と、こんなものはどうでもいいので、早速海外のユーザーさんのご紹介をしていきます。

まずは一般的なバスレフエンクロージャーです。

これらはダイヤトーンの限定販売された復刻版のエンクロージャーをモデルとしたものです。

コンパクトでありながら非常にバランスのいい鳴らし方のひとつで、とりあえず箱で鳴らしてみようというにはいいのではないでしょうか。

さて次ですが、少し大きめのバスレフBOXです。

伸びやかな再生を望むのであれば、少し大きめのほうがより開放的な鳴りかたになりますね。

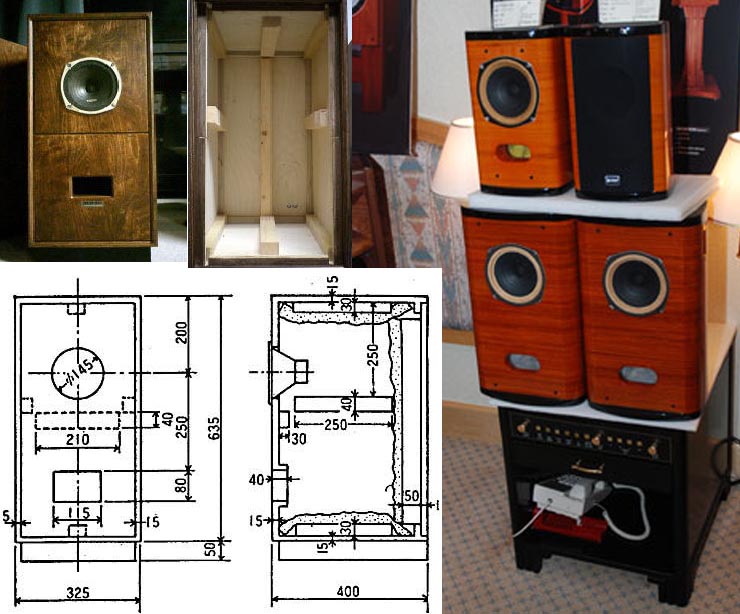

さて次ですが、パッと見た感じは上の物と同じように少し大きめのバスレフBOXです。

確かにバスレフボックスには間違いありませんが、内部に仕切りがあり、またそこにもバスレフポートが設けられたダブルバスレフBOXになります。

ユニットはダイヤトーンP610限定復刻版のユニットが使われていますね。

さて次もバスレフBOXですが、右側には復刻版ユニットであるValab P-610V 6.5 Alnicoが入れられた、コンパクトなキャビネット仕様がありますね。

次は最近流行のスリムなトールボーイ型で、リアにバスレフポートが付けられたタイプです。

コンパクトなマルチダクト仕様というのもあります。

これもユニットはValab P-610V 6.5 Alnicoが入れられていますね。

次はこちらも最近流行のスリムな形状が特徴的なバスレフのエンクロージャーです。

自作といえば、最も簡単でしかもユニットの音の素質が非常に聞き取りやすい方法として、平面バッフルがあります。

でもただの板では見た目がという方もいる事でしょう。

そんなときは板材を工夫すれば、見た目も素敵なだけではなく、インテリアアイテムとしても素晴らしいものを作る事だってできるものです。

さて次は、自作派には支持率が高いバックロードホーンです。

P610のバックロードホーン率は高くありませんが、P610用に設計やチューニングをすればゴキゲンな低音で鳴らす事が可能です。

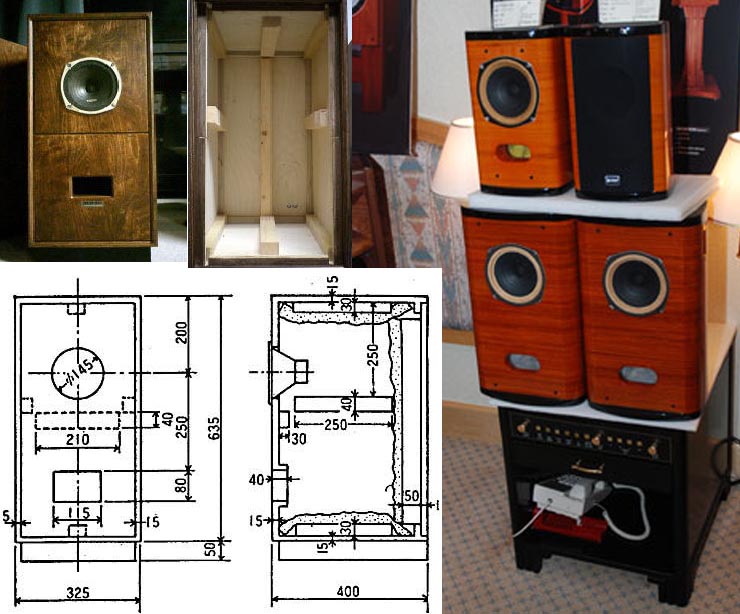

さて次ですが、フルレンジ1発というのとは多少違うのですが、トゥイーターをプラスした2ウエイで、大型でしかも豪華なキャビネット仕様です。

この堂々とした姿は、チープ感が見え隠れするP610のイメージを払拭しますね。

これなら知らない人が見たら、きっと高価で凄いものだろうと思うでしょうから、十分人に見せて自慢の対象にもなる事でしょう。

さて次もどうだ凄いだろう!!といえるものです。

完全にP610という16センチ口径のフルレンジという世界とはかけ離れた驚愕の世界です。

これもフルレンジ1発とは違い、ミッドレンジにP-610を使用した3ウエイ構成で、もうP610というフルレンジのイメージとはまったくかけ離れた世界になっていますね。

もちろんP610の素晴らしい再生能力を知っているからこその選択なのでしょうけど、確かにこのような鳴らし方もけして間違いではありません。

とP610関係の様々な鳴らし方を見てきましたが、昔ならダイヤトーンのP610は気軽に遊べて、しかも素晴らしい表現力を持つユニットでしたので、いろいろな鳴らし方をされた方もいるでしょう。

しかし生産が終了した今となっては、コレクターアイテムとして保存されてしまう事も多くなってしまい、気軽に様々な鳴らし方を試してみる事も困難になりました。

でも上のある驚愕のシステムのような使い方も、復刻版であるValab P-610V 6.5 Alnicoなどができたからこそなのかもしれません。

確かに当時のものよりも価格は上がり、ましてや価格破壊が進む今となっては、数千円も出せば見た目も立派なユニットも手に入るわけですし、わざわざP610なんてと思うのも当然の話かもしれません。

しかしP610でしか知る事のできない音の世界を聴き取れる方にとっては、これは非常に魅力のある世界かもしれません。

誰しもが同じ感性を持つわけではなく、またどれほど素晴らしいものでも、その片鱗さえ理解できない方がいるかと思えば、そこに広がる奥深い世界を瞬時に感じ取れる方もいます。

オーディオも一種の芸術世界になりますので、今回ご紹介したようにP610ひとつとっても、様々な世界が生まれてくるのでしょうね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、海外のエンクロージャーメーカーが製作した、少し珍しいタイプのものなどをご紹介しました。

まずはユニットの能力が優れている事が最低条件となりますが、そのユニットを生かすも殺すもエンクロージャーしだいです。

ダンボールで鳴らしている奴が偉そうなこと言うな!!!

と、厳しい罵声を浴びせられるかもしれませんが、ダンボール箱ではまともな音などするはずがないと考えられるのは間違いのない話ですが、ダンボールでもある程度の水準の音を出すノウハウというのも、実は木製のエンクロージャー作りに非常に役に立つ部分もあるのです。

最低最悪の素材であるダンボールですから、クリアーで切れのある音を出すなんていうのは、材質からして非常に困難な話です。

でもそれを達成するためにあれこれやってみると、意外と木製のエンクロージャーの使いこなし、あるいは作りこみのあまい点などに気付くことも多いのです。

ダンボールがエンクロージャーの材質として不適合なのは、一般的な常識として皆さんもご承知のとおりです。

では常識的に言えばどのようなものがいいのでしょう。

硬くて比重があって内部損失もあり・・・etc

物理学の観点から考えても、材料力学や構造力学など工学的観点から考えても、おのずと理想とする方向性が常識として浮かび上がるのは当然の事です。

でもよくよく考えてみれば、音を出す楽器的な視点で見ると、工学的視点や物理学の視点では、芸術的な音の感性とは必ずしも合致しないものです。

曲げ剛性やねじれ剛性が何%向上すれば、出てくる音が何%向上するなんて話聞いたことがありませんからね。

という事でダンボールを推奨するという話ではありません。

皆様がお使いのエンクロージャー、あるいは製作しているエンクロージャーも、世間一般で言われる常識に踊らされて、本当に聴きたい音の方向性とは異なってしまうという事も実際には多い話なのです。

どのような音が好みかは、人それぞれが持つ感性に左右される部分ですが、どこをどうすればどのように音が変わるのかなど、そのようなノウハウを試してみる事ができるのは、既製品のセッティングだけでは得られない話ですので、様々なものを使いながらそれらを探るのもなかなか楽しいものですよ。

少し前置きが長くなってしまいましたが、今回は前のブログでも何度かご紹介したP610関連の話について、海外のP610ユーザーがどのような鳴らし方をしているのか、日本国内の標準的な使い方に縛られない使いこなしをご紹介します。

まずはうちにあるダイヤトーンP610Aですが、ただの梱包用の箱に入れられています。

ただ内部には秘密が・・・

と、こんなものはどうでもいいので、早速海外のユーザーさんのご紹介をしていきます。

まずは一般的なバスレフエンクロージャーです。

これらはダイヤトーンの限定販売された復刻版のエンクロージャーをモデルとしたものです。

コンパクトでありながら非常にバランスのいい鳴らし方のひとつで、とりあえず箱で鳴らしてみようというにはいいのではないでしょうか。

さて次ですが、少し大きめのバスレフBOXです。

伸びやかな再生を望むのであれば、少し大きめのほうがより開放的な鳴りかたになりますね。

さて次ですが、パッと見た感じは上の物と同じように少し大きめのバスレフBOXです。

確かにバスレフボックスには間違いありませんが、内部に仕切りがあり、またそこにもバスレフポートが設けられたダブルバスレフBOXになります。

ユニットはダイヤトーンP610限定復刻版のユニットが使われていますね。

さて次もバスレフBOXですが、右側には復刻版ユニットであるValab P-610V 6.5 Alnicoが入れられた、コンパクトなキャビネット仕様がありますね。

次は最近流行のスリムなトールボーイ型で、リアにバスレフポートが付けられたタイプです。

コンパクトなマルチダクト仕様というのもあります。

これもユニットはValab P-610V 6.5 Alnicoが入れられていますね。

次はこちらも最近流行のスリムな形状が特徴的なバスレフのエンクロージャーです。

自作といえば、最も簡単でしかもユニットの音の素質が非常に聞き取りやすい方法として、平面バッフルがあります。

でもただの板では見た目がという方もいる事でしょう。

そんなときは板材を工夫すれば、見た目も素敵なだけではなく、インテリアアイテムとしても素晴らしいものを作る事だってできるものです。

さて次は、自作派には支持率が高いバックロードホーンです。

P610のバックロードホーン率は高くありませんが、P610用に設計やチューニングをすればゴキゲンな低音で鳴らす事が可能です。

さて次ですが、フルレンジ1発というのとは多少違うのですが、トゥイーターをプラスした2ウエイで、大型でしかも豪華なキャビネット仕様です。

この堂々とした姿は、チープ感が見え隠れするP610のイメージを払拭しますね。

これなら知らない人が見たら、きっと高価で凄いものだろうと思うでしょうから、十分人に見せて自慢の対象にもなる事でしょう。

さて次もどうだ凄いだろう!!といえるものです。

完全にP610という16センチ口径のフルレンジという世界とはかけ離れた驚愕の世界です。

これもフルレンジ1発とは違い、ミッドレンジにP-610を使用した3ウエイ構成で、もうP610というフルレンジのイメージとはまったくかけ離れた世界になっていますね。

もちろんP610の素晴らしい再生能力を知っているからこその選択なのでしょうけど、確かにこのような鳴らし方もけして間違いではありません。

とP610関係の様々な鳴らし方を見てきましたが、昔ならダイヤトーンのP610は気軽に遊べて、しかも素晴らしい表現力を持つユニットでしたので、いろいろな鳴らし方をされた方もいるでしょう。

しかし生産が終了した今となっては、コレクターアイテムとして保存されてしまう事も多くなってしまい、気軽に様々な鳴らし方を試してみる事も困難になりました。

でも上のある驚愕のシステムのような使い方も、復刻版であるValab P-610V 6.5 Alnicoなどができたからこそなのかもしれません。

確かに当時のものよりも価格は上がり、ましてや価格破壊が進む今となっては、数千円も出せば見た目も立派なユニットも手に入るわけですし、わざわざP610なんてと思うのも当然の話かもしれません。

しかしP610でしか知る事のできない音の世界を聴き取れる方にとっては、これは非常に魅力のある世界かもしれません。

誰しもが同じ感性を持つわけではなく、またどれほど素晴らしいものでも、その片鱗さえ理解できない方がいるかと思えば、そこに広がる奥深い世界を瞬時に感じ取れる方もいます。

オーディオも一種の芸術世界になりますので、今回ご紹介したようにP610ひとつとっても、様々な世界が生まれてくるのでしょうね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 11:27 |

様々なエンクロージャー |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

毎日暑い日が続いていますね。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて前回はL. Cao 6.5&8" inch Alnico Fullrange Speakerユニットについてお話をしました。

外観的に高級感をかもし出しているわけでもなければ、オーディオ仲間に自慢できるブランド力もありません。

それでも欧米製品であるのなら憧れの的にもなるのでしょうが、どこの馬の骨とも知らないアジア製品。

世間で評判なわけでもなければ、評論家の先生の絶賛するようなコメントなんて当然ありません。

とてもじゃないですが所有感を満たす要素はまったくなし。

でも開発コンセプトはP610を超える表現力。

私はそんなところに魅力を感じずに入られません。

さてそんな話の中で、うちの惨たらしいダンボールスペシャルのような、フロントロードホーン付のエンクロージャーの話も少ししました。

もちろん綺麗に仕上げられていますので、うちの段ボール箱とは大違いなのは当然です。

という事で、スピーカーを自作される方にとって一番の悩みどころといえば、どのようなエンクロージャーに入れて鳴らすかという事です。

もちろんお馬鹿な私のようにダンボール箱だって立派?なエンクロージャーにはなりますが、ある程度の音で鳴らそうと思えば少しコツもいりますし、そんなことするよりも手っ取り早く木製のエンクロージャーを作るほうがよほどマシなのは確かです。

ただ木製だからいいという話ではなく、使用する木材の材質や構造によっても大きく音が左右されますし、ただ組めばいいかといえば、使用する接着剤の種類や加工方法でも音も変わってきますし、最終的な音の調整など、ただ箱を作ればよしというわけにはいかない事は、自作をされている方なら嫌というほどお解かりなことです。

しかもそこにはそれぞれ隠れたノウハウや技術も隠されているわけで、同じ外観に見える箱を作ったとしても、作る人によって音が違ってきてしまうなど、どうしても自作の難しさが隠れているのも事実です。

でも、コストなど様々な制約の中で作られる、妥協の産物のメーカー製を越える音作りを越えるのは難しい話ではないので、自作だから安いという理由で自作をされる方は意外と少ないのではないでしょうか。

そのようなわけで、今回はユニットを手に入れたら必ず必要になるエンクロージャーについてお話をしようと思います。

今回ご紹介する画像は海外のエンクロージャー製作会社が作ったものになり、個人が自作したものではありませんので、ものによっては個人製作が非常に困難なものもあります。

もちろん加工が難しい場合でも、お近くの木工所などで設備が整っているところに依頼すれば、そのような加工を引き受けてくれる場合もあります。

海外には国内のエンクロージャー専用メーカー製よりも、非常にリーズナブルに製作されているところが多いのですが、購入価格そのものは比較的安いとはいえ、大きさや重さの関係から国際輸送費が非常に高額になってしまい、混載コンテナーなどの海運でまとめての輸入なら輸送コストは抑えられるとはいうものの、単品での輸入コストは製品購入価格を上回る事も多いのです。

そのような意味で、国内で良心的な価格手加工を引き受けてくれる業者に、切断や加工などを依頼するほうが割安になる場合も多くあります。

もちろん懐具合に余裕があるのなら、専用業者に製作までオーダーで依頼すれば、それこそすばらしいエンクロージャーを手に入れられます。

ただそんな方ばかりではないので、時にはジャンクスピーカーの箱をベースに加工してみたり、ホームセンターで購入した板を切り出して完全自作してみたり、予算に合わせてお考えになれればいいかと思います。

と前置きばかり長くなってしまいましたが、今回は見た目にも素敵な、あるいは少し珍しそうなものを集め、皆様の製作や企画のご参考にしていただければと思います。

まずはTADのユニットで有名な、パイオニアのエクスクルーシブブランドで出ていた、2ウエイモニターを模した形状です。

ウーハーにドライバーを組み合わせたシンプルな2ウエイシステム、あるいはスーパートゥイーターを追加した3ウエイシステムに使える形状です。

ドライバーはバックプレッシャー型の広帯域ユニットを使えば、シンプルな構成で組み上げることができます。

ホーンとドライバーの組み合わせにもよりますが、かまぼこ型になりやすい周波数特性は、LCRの共振回路である程度フラットに収める事もできますので、そうなればトゥイター不要のシンプルな2ウエイ方式も可能です。

ただしクロスオーバーネットワーク、あるいはマルチアンプ駆動の必要性がありますので、自作といっても上級者向きのシステムとなります。

この手の形式であれば、ALTECの復刻版ユニットであるGreat Plains Audioのユニットで組み上げるのも楽しそうですね。

さて次は、見た目はただのバスレフBOXに見えますが、実は中身はバックロードホーンというものです。

この形式はまだ試した事がないのですが、どのような音が出るのかちょっと試してみたい形式ですね。

実はP610の復刻版であるValab P-610V 6.5 Alnicoをこの形式のエンクロージャーに入れたものもあるようです。

見た目はバスレフBOXに見えるのですが、ユニット上のポートから例の低音が出てくるような構造です。

個人的に非常に興味のある形式ですね。

さて次は、マルチダクトのように見えるのですが、これもバックロードホーンの一種になります。

比較的ローエンドの量感が不足気味になりやすい軽量振動板のユニットなどを入れれば、気持ちのいい切れのある低音を聞けそうですね。

ALTEC604系の同軸ユニットやP.AUDIOの同軸ユニットなど、気持ちいい鳴り方をしそうですね。

さて次ですが、ただのバックロードホーンの外観ですけど、中身が少し違いますね。

広めのバックキャビティーの下にはバスレフポートも付いています。

基本構成はバックロードホーンですけど、バスレフの要因を加味した形状ですね。

これもどんな低音が聞こえてくるのか、試した事がないので一度チャレンジしてみたい形状です。

30センチクラス以上の大型フルレンジユニットなどを、タンノイ風の綺麗な仕上げのエンクロージャーに入れて鳴らすというのも、見た目の美しさもあるので、リビングに置いていても素敵な家具のようでいいですね。

他にもまだまだたくさんご紹介したいのですが、うちのホームページにエンクロージャーのページがありますので、こちらにも少しずつ掲載していくようにします。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

毎日暑い日が続いていますね。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて前回はL. Cao 6.5&8" inch Alnico Fullrange Speakerユニットについてお話をしました。

外観的に高級感をかもし出しているわけでもなければ、オーディオ仲間に自慢できるブランド力もありません。

それでも欧米製品であるのなら憧れの的にもなるのでしょうが、どこの馬の骨とも知らないアジア製品。

世間で評判なわけでもなければ、評論家の先生の絶賛するようなコメントなんて当然ありません。

とてもじゃないですが所有感を満たす要素はまったくなし。

でも開発コンセプトはP610を超える表現力。

私はそんなところに魅力を感じずに入られません。

さてそんな話の中で、うちの惨たらしいダンボールスペシャルのような、フロントロードホーン付のエンクロージャーの話も少ししました。

もちろん綺麗に仕上げられていますので、うちの段ボール箱とは大違いなのは当然です。

という事で、スピーカーを自作される方にとって一番の悩みどころといえば、どのようなエンクロージャーに入れて鳴らすかという事です。

もちろんお馬鹿な私のようにダンボール箱だって立派?なエンクロージャーにはなりますが、ある程度の音で鳴らそうと思えば少しコツもいりますし、そんなことするよりも手っ取り早く木製のエンクロージャーを作るほうがよほどマシなのは確かです。

ただ木製だからいいという話ではなく、使用する木材の材質や構造によっても大きく音が左右されますし、ただ組めばいいかといえば、使用する接着剤の種類や加工方法でも音も変わってきますし、最終的な音の調整など、ただ箱を作ればよしというわけにはいかない事は、自作をされている方なら嫌というほどお解かりなことです。

しかもそこにはそれぞれ隠れたノウハウや技術も隠されているわけで、同じ外観に見える箱を作ったとしても、作る人によって音が違ってきてしまうなど、どうしても自作の難しさが隠れているのも事実です。

でも、コストなど様々な制約の中で作られる、妥協の産物のメーカー製を越える音作りを越えるのは難しい話ではないので、自作だから安いという理由で自作をされる方は意外と少ないのではないでしょうか。

そのようなわけで、今回はユニットを手に入れたら必ず必要になるエンクロージャーについてお話をしようと思います。

今回ご紹介する画像は海外のエンクロージャー製作会社が作ったものになり、個人が自作したものではありませんので、ものによっては個人製作が非常に困難なものもあります。

もちろん加工が難しい場合でも、お近くの木工所などで設備が整っているところに依頼すれば、そのような加工を引き受けてくれる場合もあります。

海外には国内のエンクロージャー専用メーカー製よりも、非常にリーズナブルに製作されているところが多いのですが、購入価格そのものは比較的安いとはいえ、大きさや重さの関係から国際輸送費が非常に高額になってしまい、混載コンテナーなどの海運でまとめての輸入なら輸送コストは抑えられるとはいうものの、単品での輸入コストは製品購入価格を上回る事も多いのです。

そのような意味で、国内で良心的な価格手加工を引き受けてくれる業者に、切断や加工などを依頼するほうが割安になる場合も多くあります。

もちろん懐具合に余裕があるのなら、専用業者に製作までオーダーで依頼すれば、それこそすばらしいエンクロージャーを手に入れられます。

ただそんな方ばかりではないので、時にはジャンクスピーカーの箱をベースに加工してみたり、ホームセンターで購入した板を切り出して完全自作してみたり、予算に合わせてお考えになれればいいかと思います。

と前置きばかり長くなってしまいましたが、今回は見た目にも素敵な、あるいは少し珍しそうなものを集め、皆様の製作や企画のご参考にしていただければと思います。

まずはTADのユニットで有名な、パイオニアのエクスクルーシブブランドで出ていた、2ウエイモニターを模した形状です。

ウーハーにドライバーを組み合わせたシンプルな2ウエイシステム、あるいはスーパートゥイーターを追加した3ウエイシステムに使える形状です。

ドライバーはバックプレッシャー型の広帯域ユニットを使えば、シンプルな構成で組み上げることができます。

ホーンとドライバーの組み合わせにもよりますが、かまぼこ型になりやすい周波数特性は、LCRの共振回路である程度フラットに収める事もできますので、そうなればトゥイター不要のシンプルな2ウエイ方式も可能です。

ただしクロスオーバーネットワーク、あるいはマルチアンプ駆動の必要性がありますので、自作といっても上級者向きのシステムとなります。

この手の形式であれば、ALTECの復刻版ユニットであるGreat Plains Audioのユニットで組み上げるのも楽しそうですね。

さて次は、見た目はただのバスレフBOXに見えますが、実は中身はバックロードホーンというものです。

この形式はまだ試した事がないのですが、どのような音が出るのかちょっと試してみたい形式ですね。

実はP610の復刻版であるValab P-610V 6.5 Alnicoをこの形式のエンクロージャーに入れたものもあるようです。

見た目はバスレフBOXに見えるのですが、ユニット上のポートから例の低音が出てくるような構造です。

個人的に非常に興味のある形式ですね。

さて次は、マルチダクトのように見えるのですが、これもバックロードホーンの一種になります。

比較的ローエンドの量感が不足気味になりやすい軽量振動板のユニットなどを入れれば、気持ちのいい切れのある低音を聞けそうですね。

ALTEC604系の同軸ユニットやP.AUDIOの同軸ユニットなど、気持ちいい鳴り方をしそうですね。

さて次ですが、ただのバックロードホーンの外観ですけど、中身が少し違いますね。

広めのバックキャビティーの下にはバスレフポートも付いています。

基本構成はバックロードホーンですけど、バスレフの要因を加味した形状ですね。

これもどんな低音が聞こえてくるのか、試した事がないので一度チャレンジしてみたい形状です。

30センチクラス以上の大型フルレンジユニットなどを、タンノイ風の綺麗な仕上げのエンクロージャーに入れて鳴らすというのも、見た目の美しさもあるので、リビングに置いていても素敵な家具のようでいいですね。

他にもまだまだたくさんご紹介したいのですが、うちのホームページにエンクロージャーのページがありますので、こちらにも少しずつ掲載していくようにします。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

| 2013/02/04 11:26 |

L Cao 6.5&8 inch Alnico 新たなフルレンジ伝説の予感 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

多くの地域で梅雨も明けましたが、それと引き換えに猛暑に見舞われましたね。

九州などでは台風の接近でまた豪雨の心配もありますが、皆様十分お気をつけくださいませ。

さて前回私がフルレンジのよさを理解した原点に、ダイヤトーンのP610があるという話をしました。

もちろん世の中にはフルレンジユニットなど数多くあるわけで、P610じゃなければいけないというわけではありません。

現在の私といえば、P610は非常に好きなユニットには違いありませんし、それはあくまでも指標のひとつとして捕らえていますが、正直総合的なパフォーマンスで言えば、ダンボールに入れられて鳴らしているAudioNirvanaのAlnicoとは大きな開きがあります。

AudioNirvanaの場合、ちょっとクラスを遥かに超えた別次元の話になってしまい、同じ16センチだからというだけで比較するわけにもいきません。

しかし現在でもその人気が衰えないように、それだけ世界中に根強いファンがいるのは間違いなく、フルレンジユニットのひとつの指標、あるいは目標といっても過言ではありません。

それが証拠に、台湾のメーカーがP610の音を忠実に再現するために、その復刻版ともいえるユニットを熱い情熱の元作り上げたのですからね。

スペック的には物凄いフルレンジなどたくさんありますけど、実際にP610の優れた表現力などを本質的に超えられているユニットは意外と少ないものです。

また16センチという口径サイズからして、入門用や初心者用というイメージを持つ方も多く、意外とそのような方に喜ばれる音作りをされたユニットが大半だからなのかもしれませんね。

さて話は変わりますが、以前ブログでL Cao 6.5&8 inch Alnico といフルレンジユニットをご紹介したと思います。

Specification:

Power : 30W

Frequency : 58~20k (see fig. 7)

Impedance : 8 Ohm

Sensitivity : 91DB

Fs : 58HZ

Qes : 0.71

Qms : 5.71

Qts : 0.63

Cms : 1.1122mm/N

Re : 6.1 Ohm

BL : 4.37T.m

Mmd : 5.31g

Mms : 6.08g

Sd : 0.0129m2

Vas : 25.7L

Weight : 1.83 each

Specification:

Power : 30W

Frequency : 40~20k (see fig. 5)

Impedance : 8 Ohm

Xmax : 1.8mm

Sensitivity : 94DB

Fs : 55HZ

Res : 5.3

Qes : 0.78

Qms : 6.45

Qts : 0.69

Vas : 70L

Weight : 2.7Kg each

見てのとおりイエローの振動板が印象的なフルレンジユニットですが、今流行の新素材の振動板でもなければ、高級感漂うような雰囲気もありません。

しかもどこの馬の骨だかさえわからないようなブランド名。

さらにみんなの憧れ欧米製品ではなくアジア製。

これでニューヨーク育ちなんていうキャッチコピーがあれば違うのでしょうが、そんなものありませんからもうこれだけで脱亜入欧のごとく、音が悪いと一蹴されてしまうものです。

当然有名な評論家先生のご推奨もなければ、オーディオ雑誌で取り上げられる事もありませんから、一般ユーザーの方々に評判になる事はありません。

音の傾向はP610のように自己主張が控えめなところがあるため、目立つような音で鳴るわけではありませんから、P610のようにブランド力があるのなら話題にもなるのでしょうけど、なおさら地味な存在になりますね。

たとえば白い振動板のユニットといえば、メーカー製品ではJBL4312などのように一部見受けられるものの、その比率は非常に少ないものですね。

でもフォステクスやローザーのように、特殊なフルレンジユニットとして、自作派の世界になると一気にその比率が高まるものです。

同じイエローの振動板でもケブラーなどの新素材ならインパクトがあるかもしれませんけど、これはただの紙の振動板ですから、これじゃオーディオ仲間に見せても、自慢ひとつ言えないばかりか、逆に笑われてしまいかねません。

私が始めてこのユニットを見たときの印象は、和紙で振動板でも作ったのかな?なんて思うほどでしたから。

と見た目的に論評を語っても仕方がないので、今回はこのユニットの開発コンセプトについて少しお話をしようと思います。

ご覧のようにどこか懐かしさを感じる面構えですが、この振動板のコルゲーションですが、よく見るとP610と同じように円状に付いています。

実はこのユニットの開発者にとって、指標となる理想的なフルレンジユニットがP610でした。

そしてP610の音の良さ、表現力の高さなどを生み出す秘密のひとつとして、この独特な形状の振動板に秘密があることを突き止めたそうです。

そのため16センチも20センチもP610の振動板が持つ、緩やかなRを描く独特の形状までそっくりコピーしたそうです。

しかし基本的なコンセプトはValab P-610V 6.5 AlnicoのようなダイヤトーンのP610の再現ではなく、その良さをさらに追求してP610を超えるパフォーマンスの獲得でした。

P610のアキレス腱であるエッジは、スピード感や切れ味を感じさせ、極めて反応のよいフィックスドエッジに改められ、磁気回路もさらに強力なアルニコマグネットとし、フレームは強固なアルミ製へと変更する事で、P610の持つ音の良さを引き継ぎながら、さらにその先のパフォーマンス向上を目指したのです。

P610が持つ非常ににバランスのよう表現力は大変魅力的であり、それだからこそいまだにファンが絶えないのも頷けます。

しかしだからといって、P610一本ではどうしても超えられない限界もあります。

たとえワイドレンジを狙って大型システムに移行しても、このパフォーマンスバランスを超えるシステムを探すのは非常に困難ですし、他のどのクラスのフルレンジを探してみてもP610を超えるのはそれほど多いわけではなく、そのキャラクターが大きく異なるものばかりなのが目立つだけです。

もちろん自分好みの音色さえ出ればOKという方が多い話ですので、それに不満がなければまったく問題はない事ですが、もし熱狂的P610ファンであって、違和感を感じずにさらにハイレベルな音楽世界を再現できるユニットを求めているのであれば、Valab P-610V 6.5 Alnicoと共にL. Cao 6.5" inch Alnico またはL. Cao 8" inch Alnico のユニットは、とても魅力的だと思います。

メーカー側で指定箱のひとつとして、バスレフBOXやTQWT方式の図面も公開されており、またSEASのユニットのように、アップライトな傾向を抑えるLCR共振回路も紹介されているため、自作派の方にとっても使いやすいユニットといえるかもしれませんね。

ちなみにLCR共振回路に関しては、いずれネットワークの裏技でご紹介していきたいと思います。

という事で、実はP610の実力を超えるために生まれたユニットですが、P610ユーザーが聴いても安心できる、その見た目以上に非常に魅力的なユニットです。

では海外ではどのようなエンクロージャーで鳴らしているのか、今回はその一部をご紹介します。

うちのダンボールスペシャルのような、ショートホーン付きのバスレフBOXです。

本来ホーンの目的を考えれば、ユニット開口部を絞り込んでいけば音圧は上がりますが、実はここが非常に難しいところで、ホーンのカーブ形状にもよりますけど、どうしても効率的にいい特定の周波数だけホーンロードがかかりやすい現象もおきることがあります。

私のところのダンボールスペシャルも開口率~50%までテストしましたが、開口部を狭く絞り込んでいくと能率もそれにあわせて音圧も上がりましたが、ホーンカーブなど様々な要素があるというものの、どうしてもロードがかかって能率が上がるのが中音域中心になってしまい、中音域は大きく聞こえてくるものの、聴感上どんどんハイ落ちに聞こえてきてしまいました。

もちろん低音域も基本的に変化がないので、聴感上はカマボコ形状の特性に聞こえてきてしまい、やりすぎるとピークが出て、カーカーコーコーと特定の音域だけうるさく響く音になってしまいました。

これがはじめからサブウーハーやトゥイーターを追加する鳴らし方をするならいいのですが、基本的にフルレンジ1発の再生を目指したため、全体の帯域バランスを考えて、私のところのダンボールスペシャルはこんな中途半端な形状になったわけです。

同じような形状のALTECのA5やA7なら、上にホーンとドライバーという能率の高いユニットを組み合わせるため、ウーハー側の開口部が少し絞り込まれ、能率の向上を意図的に狙っています。

でもこれが同軸2ウエイなら別ですけど、フルレンジ1発では高音域だけの音圧を上げるなどは難しい話で、そのためにあれやこれといじりまわしてしまえば、手軽に扱えるせっかくのフルレンジの魅力も薄れてしまいますからね。

スピーカーを機械としてその機能を見れば、ホーンの効率を無視したこの中途半端な形状ですが、LCR共振回路で高域の特定帯域のレスポンスをなだらかにするか、あるいは中音域をわずかに持ち上げて全体的になだらかにするかの違いともいえ、スピーカーを楽器として考えれば、多少アップライトに感じるフルレンジユニットなど、バランスを整えて聴くには非常に都合がいいこともありますし、普通のエンクロージャーとは一味違う再生音も楽しめますので、一度このような形状も試してみると楽しいと思いますよ。

某メーカーのフルレンジの指定箱としてこのスタイルの参考図を出しているところもあり、意外とこのスタイルの箱の音も隠れファンが多いようです。

といったところで、ダンボールで鳴らしているやつが言うな!!なんて声が聞こえてきそうですね。(笑)

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

多くの地域で梅雨も明けましたが、それと引き換えに猛暑に見舞われましたね。

九州などでは台風の接近でまた豪雨の心配もありますが、皆様十分お気をつけくださいませ。

さて前回私がフルレンジのよさを理解した原点に、ダイヤトーンのP610があるという話をしました。

もちろん世の中にはフルレンジユニットなど数多くあるわけで、P610じゃなければいけないというわけではありません。

現在の私といえば、P610は非常に好きなユニットには違いありませんし、それはあくまでも指標のひとつとして捕らえていますが、正直総合的なパフォーマンスで言えば、ダンボールに入れられて鳴らしているAudioNirvanaのAlnicoとは大きな開きがあります。

AudioNirvanaの場合、ちょっとクラスを遥かに超えた別次元の話になってしまい、同じ16センチだからというだけで比較するわけにもいきません。

しかし現在でもその人気が衰えないように、それだけ世界中に根強いファンがいるのは間違いなく、フルレンジユニットのひとつの指標、あるいは目標といっても過言ではありません。

それが証拠に、台湾のメーカーがP610の音を忠実に再現するために、その復刻版ともいえるユニットを熱い情熱の元作り上げたのですからね。

スペック的には物凄いフルレンジなどたくさんありますけど、実際にP610の優れた表現力などを本質的に超えられているユニットは意外と少ないものです。

また16センチという口径サイズからして、入門用や初心者用というイメージを持つ方も多く、意外とそのような方に喜ばれる音作りをされたユニットが大半だからなのかもしれませんね。

さて話は変わりますが、以前ブログでL Cao 6.5&8 inch Alnico といフルレンジユニットをご紹介したと思います。

Specification:

Power : 30W

Frequency : 58~20k (see fig. 7)

Impedance : 8 Ohm

Sensitivity : 91DB

Fs : 58HZ

Qes : 0.71

Qms : 5.71

Qts : 0.63

Cms : 1.1122mm/N

Re : 6.1 Ohm

BL : 4.37T.m

Mmd : 5.31g

Mms : 6.08g

Sd : 0.0129m2

Vas : 25.7L

Weight : 1.83 each

Specification:

Power : 30W

Frequency : 40~20k (see fig. 5)

Impedance : 8 Ohm

Xmax : 1.8mm

Sensitivity : 94DB

Fs : 55HZ

Res : 5.3

Qes : 0.78

Qms : 6.45

Qts : 0.69

Vas : 70L

Weight : 2.7Kg each

見てのとおりイエローの振動板が印象的なフルレンジユニットですが、今流行の新素材の振動板でもなければ、高級感漂うような雰囲気もありません。

しかもどこの馬の骨だかさえわからないようなブランド名。

さらにみんなの憧れ欧米製品ではなくアジア製。

これでニューヨーク育ちなんていうキャッチコピーがあれば違うのでしょうが、そんなものありませんからもうこれだけで脱亜入欧のごとく、音が悪いと一蹴されてしまうものです。

当然有名な評論家先生のご推奨もなければ、オーディオ雑誌で取り上げられる事もありませんから、一般ユーザーの方々に評判になる事はありません。

音の傾向はP610のように自己主張が控えめなところがあるため、目立つような音で鳴るわけではありませんから、P610のようにブランド力があるのなら話題にもなるのでしょうけど、なおさら地味な存在になりますね。

たとえば白い振動板のユニットといえば、メーカー製品ではJBL4312などのように一部見受けられるものの、その比率は非常に少ないものですね。

でもフォステクスやローザーのように、特殊なフルレンジユニットとして、自作派の世界になると一気にその比率が高まるものです。

同じイエローの振動板でもケブラーなどの新素材ならインパクトがあるかもしれませんけど、これはただの紙の振動板ですから、これじゃオーディオ仲間に見せても、自慢ひとつ言えないばかりか、逆に笑われてしまいかねません。

私が始めてこのユニットを見たときの印象は、和紙で振動板でも作ったのかな?なんて思うほどでしたから。

と見た目的に論評を語っても仕方がないので、今回はこのユニットの開発コンセプトについて少しお話をしようと思います。

ご覧のようにどこか懐かしさを感じる面構えですが、この振動板のコルゲーションですが、よく見るとP610と同じように円状に付いています。

実はこのユニットの開発者にとって、指標となる理想的なフルレンジユニットがP610でした。

そしてP610の音の良さ、表現力の高さなどを生み出す秘密のひとつとして、この独特な形状の振動板に秘密があることを突き止めたそうです。

そのため16センチも20センチもP610の振動板が持つ、緩やかなRを描く独特の形状までそっくりコピーしたそうです。

しかし基本的なコンセプトはValab P-610V 6.5 AlnicoのようなダイヤトーンのP610の再現ではなく、その良さをさらに追求してP610を超えるパフォーマンスの獲得でした。

P610のアキレス腱であるエッジは、スピード感や切れ味を感じさせ、極めて反応のよいフィックスドエッジに改められ、磁気回路もさらに強力なアルニコマグネットとし、フレームは強固なアルミ製へと変更する事で、P610の持つ音の良さを引き継ぎながら、さらにその先のパフォーマンス向上を目指したのです。

P610が持つ非常ににバランスのよう表現力は大変魅力的であり、それだからこそいまだにファンが絶えないのも頷けます。

しかしだからといって、P610一本ではどうしても超えられない限界もあります。

たとえワイドレンジを狙って大型システムに移行しても、このパフォーマンスバランスを超えるシステムを探すのは非常に困難ですし、他のどのクラスのフルレンジを探してみてもP610を超えるのはそれほど多いわけではなく、そのキャラクターが大きく異なるものばかりなのが目立つだけです。

もちろん自分好みの音色さえ出ればOKという方が多い話ですので、それに不満がなければまったく問題はない事ですが、もし熱狂的P610ファンであって、違和感を感じずにさらにハイレベルな音楽世界を再現できるユニットを求めているのであれば、Valab P-610V 6.5 Alnicoと共にL. Cao 6.5" inch Alnico またはL. Cao 8" inch Alnico のユニットは、とても魅力的だと思います。

メーカー側で指定箱のひとつとして、バスレフBOXやTQWT方式の図面も公開されており、またSEASのユニットのように、アップライトな傾向を抑えるLCR共振回路も紹介されているため、自作派の方にとっても使いやすいユニットといえるかもしれませんね。

ちなみにLCR共振回路に関しては、いずれネットワークの裏技でご紹介していきたいと思います。

という事で、実はP610の実力を超えるために生まれたユニットですが、P610ユーザーが聴いても安心できる、その見た目以上に非常に魅力的なユニットです。

では海外ではどのようなエンクロージャーで鳴らしているのか、今回はその一部をご紹介します。

うちのダンボールスペシャルのような、ショートホーン付きのバスレフBOXです。

本来ホーンの目的を考えれば、ユニット開口部を絞り込んでいけば音圧は上がりますが、実はここが非常に難しいところで、ホーンのカーブ形状にもよりますけど、どうしても効率的にいい特定の周波数だけホーンロードがかかりやすい現象もおきることがあります。

私のところのダンボールスペシャルも開口率~50%までテストしましたが、開口部を狭く絞り込んでいくと能率もそれにあわせて音圧も上がりましたが、ホーンカーブなど様々な要素があるというものの、どうしてもロードがかかって能率が上がるのが中音域中心になってしまい、中音域は大きく聞こえてくるものの、聴感上どんどんハイ落ちに聞こえてきてしまいました。

もちろん低音域も基本的に変化がないので、聴感上はカマボコ形状の特性に聞こえてきてしまい、やりすぎるとピークが出て、カーカーコーコーと特定の音域だけうるさく響く音になってしまいました。

これがはじめからサブウーハーやトゥイーターを追加する鳴らし方をするならいいのですが、基本的にフルレンジ1発の再生を目指したため、全体の帯域バランスを考えて、私のところのダンボールスペシャルはこんな中途半端な形状になったわけです。

同じような形状のALTECのA5やA7なら、上にホーンとドライバーという能率の高いユニットを組み合わせるため、ウーハー側の開口部が少し絞り込まれ、能率の向上を意図的に狙っています。

でもこれが同軸2ウエイなら別ですけど、フルレンジ1発では高音域だけの音圧を上げるなどは難しい話で、そのためにあれやこれといじりまわしてしまえば、手軽に扱えるせっかくのフルレンジの魅力も薄れてしまいますからね。

スピーカーを機械としてその機能を見れば、ホーンの効率を無視したこの中途半端な形状ですが、LCR共振回路で高域の特定帯域のレスポンスをなだらかにするか、あるいは中音域をわずかに持ち上げて全体的になだらかにするかの違いともいえ、スピーカーを楽器として考えれば、多少アップライトに感じるフルレンジユニットなど、バランスを整えて聴くには非常に都合がいいこともありますし、普通のエンクロージャーとは一味違う再生音も楽しめますので、一度このような形状も試してみると楽しいと思いますよ。

某メーカーのフルレンジの指定箱としてこのスタイルの参考図を出しているところもあり、意外とこのスタイルの箱の音も隠れファンが多いようです。

といったところで、ダンボールで鳴らしているやつが言うな!!なんて声が聞こえてきそうですね。(笑)

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。