| 2025/05/05 05:31 |

[PR] |

| 2013/02/04 11:23 |

フルレンジの原点 P610 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

いやはや暑くなりましたね。

夏本番到来を感じさせるようになりました。

さて前回のブログでは、こんな暑さによって影響を受けやすい、アナログプレーヤーの針圧調整についてお話をしました。

とはいいましても、暑いから必ずしも針圧調整が必要かと聞かれれば、トーンアームやカートリッジ次第では、針圧調整が必ずしも必要でないものだってあります。

一方ほんのわずかな気温差に敏感で、常に微調整が要求されるものだってあります。

だからこれは実際に必要な場合にのみ調整をされればいい事です。

でも基本的な適正針圧を中心に、極端な使い方をしないようしなければならないのは当たり前の事ですけどね。

さてそんな針圧調整ですが、お使いのシステムによっては、音としてその違いを聞き取るのが困難なシステムというのもあります。

たとえば独自の音質的なキャラクターで音楽を奏でる装置の場合、そのような入力信号の差に敏感に反応しにくいシステムもありますので、針圧による音の違いを聞き取りにくい場合もあります。

またオーディオは一種の芸術的要素を持つため、感性的にそのような違いをあまり気にならない方もいるわけですので、それが何かに気がつかないレベルであれば、特別神経質になる必要もありません。

という事で、この針圧による音の違い、あるいは新しく手に入れたケーブルの音の違いなど、そのような微細な音の違いをテストするためには、敏感かつ適切に音の違いとして表現できるユニットが必要不可欠になります。

もちろん音質的に十分満足のいく音を奏でるのであれば、どれほど個性的な音であろうと、入力信号などの外乱の影響に対し鈍感であろうと一向に構わない話です。

ただその違いがどうしてもすぐに聞こえてしまう方にとっては、やはり適切に反応し表現できる敏感なスピーカーユニットなどをお使いになると、その後の調整が非常に楽になります。

そのような時に重宝するのが、フルレンジユニット1発の再生です。

もちろんマルチシステムであっても敏感に反応するシステムなら問題ありませんが、どうしても不確定要素が多く絡みやすくなるので、時には好みの音からずれたから音が悪いと安易に誤った判断をしてしまう危険性があります。

その点フルレンジユニットなら、はじめからある程度音のバランスもまとめられているわけですので、マルチシステムのバランスをとる際などの指標としても活躍できます。

ただ問題なのは、ユニット一発で広帯域をカバーしなければならず、マルチシステムのようなワイドレンジが難しいという問題もあります。

しかしフルレンジをお使いの方なら十分ご存知のように、バランスの悪い下手なマルチシステムよりも、遥かに密度の濃い素晴らしい音楽を聴けるという話になれば、立場が逆転してきます。

良質なフルレンジユニットの音をマルチシステムで凌駕するというレベルになると、よほど吟味したユニットを用い、適切にチューニングを施しても、そのレベル以上にするのは非常に困難な話です。

そのような意味では、かなりいい加減な音作りをされたマルチシステムなんていうのも世の中にはたくさんあるものです。

さて前回のブログにも書いたように、微妙なカートリッジの適切な針圧調整ができたのも、入力信号に対して敏感に、そして適切に反応して音に表現してくれる、AudioNirvanaのユニットがあってこその話です。

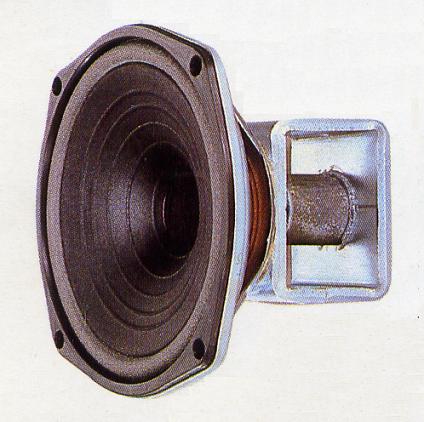

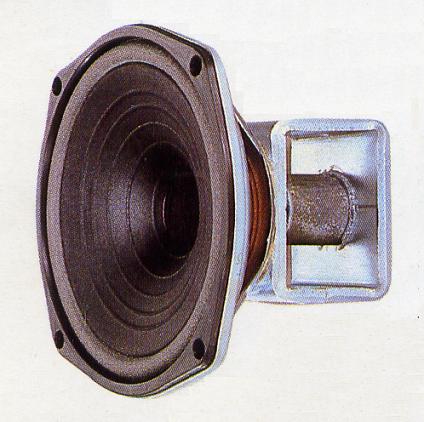

そんな敏感に反応するフルレンジ1発の本当のよさを私に教えてくれたのが、上の画像にあるボロボロのダイヤトーンのP610Aです。

私がオーディオを始めるきっかけは、オートバイで瀕死の重症を負い、しばらくオートバイに乗れない間の繋ぎの趣味として始めたのが始まりです。

そんな流れですので、オーディオを始めたころといえば、好みの音が出ればそれが良い音なのだろうと思っていたわけです。

そんな中で様々なスピーカーを買い込んで鳴らしている中で、以前何度かブログにも書いたように、JBLのD130のバックロードホーンを手に入れて、天下の有名ブランドJBLサウンドだ!と、自信満々に聞いていたのを思い出します。

はじめての15インチクラスの大型システムで、基本的にフルレンジユニットのためJBLの075を繋いだ2ウエイで聴いていました。

そんな時前にも話したように、リサイクルショップで薄汚れたP610Aを購入したのです。

しかもエンクロージャーが無いので、間に合わせに段ボール箱に入れて鳴らしてみたわけですが、入力信号に対する敏感な反応や音質的な質感の表現力や解像度など、どれもD130を遥かに凌駕していたことに驚いたものです。

その後平面バッフルで鳴らすようになったわけですが、上のP610はその頃程度の良い中古を見つけて購入したものなのです。

その頃から友人たちの間では、私は十分気の狂ったオーディオマニアだったらしく、そんな友人や後輩の多くもやがてP610の後期型を購入し、平面バッフルや指定エンクロージャーを製作して鳴らしていました。

さてこのP610に関してですが、私が前期型を中古で手に入れた頃は時代は後期型に移行した頃です。

前期型よりもよりワイドレンジな再生を目指し、エッジは前期型のスポンジからウレタンに変わり、振動板も多少変更を受け、センタキャップなどの仕様変更などもありました。

そして対入力性の向上と、やや重めになった振動板を駆動するため、マグネットも少し強化されました。

また価格を抑えるために、フェライトマグネットモデルもラインナップに加わりました。

それらの変更からより幅広い音楽への対応性は向上したものの、P610前期型が本来が持つバランスの良さは少し崩れてしまい、細やかで繊細な質感の表現など応答性が鈍化してしまったようです。

もちろん下手なスピーカーよりはぜんぜんいいのですけど、スポンジエッジで初期応答性に敏感に反応する前期型を持っていた私は、どうしても触手が動くほどの魅力がありませんでした。

今手に入れやすいモデルの多くは、この後期型になります。

その後限定で発売されたP610の最終版もありますが、こちらはエッジも革製に変更され、音質的にも後期型の不満を改善する方向性になりましたが、やはり短命で生産を終了してしまい入手困難な製品です。

基本スペックは後期型をベースにしていますので、多くの音楽への対応力はあるものの、初期初動や質感の表現力に関しては、やはり前期型の方がその描写や反応は優れています。

しかし製造終了からの年月もかなり経っていますので、こちらも現在では入所困難です。

しかも限定生産の最終モデル以外は、アキレス腱であるエッジの加水分解による劣化が激しく、生産時のコンディションを維持しているのが珍しいほど、やはりその多くはエッジの張替え済みかあるいはボロボロというのがほとんどです。

そのようなわけで、ダイヤトーンのP610に関しては私個人的には前期型が最も好きなユニットで、AudioNirvanaを知るまでは、これこそ最高のフルレンジとさえ思っていたのですが、そんな前期型にも欠点がないわけではありません。

その音の表現力や反応は優れているとはいうものの、どうしてもコンパクトで線の細い表現しかできない面があります。

そのため音楽への対応力も限られてしまい、アコースティクなジャズや小編成のクラッシック、あるいはボーカルなどには抜群の相性を示すものの、その他の音楽によっては物足りない鳴り方になってしまうこともあります。

同じボーカルものでも、近代の歌謡曲などもやはり録音の質の悪さばかりを露呈するだけで、楽しく聞くというのにもなかなか難しい面がありますね。

そのようなP610ですが、以前も何度かご紹介したValab P-610V 6.5 inch Alnico というモデルが、台湾のパーツメーカーから発売されました。

メーカーこそダイヤトーンではありませんが、P610の持つ優れた音質を徹底的に再現するために、熱い情熱を持つ技術者が集い完成させたユニットです。

基本スペックは後期モデルに準じますが、P610歴代のシリーズのアキレス腱であるエッジは、革製のエッジへと改められ強化してあり、しかも磁気回路もダイヤトーン製より強化されています。

Designation P-610VA

Production 2011

Diameter 16cm

Resonance frequency between 65Hz and 75Hz

Nominal power capacity 7W

Max permissible 20W

Sensitivity 90 dB/m/W

Magnet Alnico

Magnetic flux density in the gap 12000 Gauss

Impedance P610VA 8 ohms

Magnet diameter 30 mm

Magnet height 25 mm

Magnet weight 0.92 Kg

これらの仕様変更は、P610の持つ基本性能を、現代の音楽にも順応できるようにするための改善ともいえますので、古きよき時代のP610の音を現代でも気軽に、しかも永く楽しむ事ができるという意味では、とても魅力的なユニットといえます。

ただどうしてもダイヤトーンというブランド名でなければ納得できないという、ダイヤトーンファンの方にはお勧めできませんが、バランス的に優れ、音質表現力や入力信号にも敏感に反応してくる、そんな魅力のあるフルレンジをお望みの方にはお勧めできるユニットですね。

もちろん大型システムのようなパワフルさは望めませんが、それでも十分な再生が楽しめるのではないでしょうか。

今の私のオーディオの音作りの原点を教えてくれたのがP610です。

様々なスピーカーシステムを聴いてみましたが、P610の本質的な能力を超えるシステムというのは非常に少ない気がします。

もちろん好みの音でなれば、どれほどバランスが悪かろうが、めちゃくちゃな音になろうが、それはそれでひとつのオーディオの世界ですけど、一度原点に返ってみて、良質なフルレンジを楽しんでみるのもなかなか面白いものですね。

と、今回も長くなってしまいましたが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

いやはや暑くなりましたね。

夏本番到来を感じさせるようになりました。

さて前回のブログでは、こんな暑さによって影響を受けやすい、アナログプレーヤーの針圧調整についてお話をしました。

とはいいましても、暑いから必ずしも針圧調整が必要かと聞かれれば、トーンアームやカートリッジ次第では、針圧調整が必ずしも必要でないものだってあります。

一方ほんのわずかな気温差に敏感で、常に微調整が要求されるものだってあります。

だからこれは実際に必要な場合にのみ調整をされればいい事です。

でも基本的な適正針圧を中心に、極端な使い方をしないようしなければならないのは当たり前の事ですけどね。

さてそんな針圧調整ですが、お使いのシステムによっては、音としてその違いを聞き取るのが困難なシステムというのもあります。

たとえば独自の音質的なキャラクターで音楽を奏でる装置の場合、そのような入力信号の差に敏感に反応しにくいシステムもありますので、針圧による音の違いを聞き取りにくい場合もあります。

またオーディオは一種の芸術的要素を持つため、感性的にそのような違いをあまり気にならない方もいるわけですので、それが何かに気がつかないレベルであれば、特別神経質になる必要もありません。

という事で、この針圧による音の違い、あるいは新しく手に入れたケーブルの音の違いなど、そのような微細な音の違いをテストするためには、敏感かつ適切に音の違いとして表現できるユニットが必要不可欠になります。

もちろん音質的に十分満足のいく音を奏でるのであれば、どれほど個性的な音であろうと、入力信号などの外乱の影響に対し鈍感であろうと一向に構わない話です。

ただその違いがどうしてもすぐに聞こえてしまう方にとっては、やはり適切に反応し表現できる敏感なスピーカーユニットなどをお使いになると、その後の調整が非常に楽になります。

そのような時に重宝するのが、フルレンジユニット1発の再生です。

もちろんマルチシステムであっても敏感に反応するシステムなら問題ありませんが、どうしても不確定要素が多く絡みやすくなるので、時には好みの音からずれたから音が悪いと安易に誤った判断をしてしまう危険性があります。

その点フルレンジユニットなら、はじめからある程度音のバランスもまとめられているわけですので、マルチシステムのバランスをとる際などの指標としても活躍できます。

ただ問題なのは、ユニット一発で広帯域をカバーしなければならず、マルチシステムのようなワイドレンジが難しいという問題もあります。

しかしフルレンジをお使いの方なら十分ご存知のように、バランスの悪い下手なマルチシステムよりも、遥かに密度の濃い素晴らしい音楽を聴けるという話になれば、立場が逆転してきます。

良質なフルレンジユニットの音をマルチシステムで凌駕するというレベルになると、よほど吟味したユニットを用い、適切にチューニングを施しても、そのレベル以上にするのは非常に困難な話です。

そのような意味では、かなりいい加減な音作りをされたマルチシステムなんていうのも世の中にはたくさんあるものです。

さて前回のブログにも書いたように、微妙なカートリッジの適切な針圧調整ができたのも、入力信号に対して敏感に、そして適切に反応して音に表現してくれる、AudioNirvanaのユニットがあってこその話です。

そんな敏感に反応するフルレンジ1発の本当のよさを私に教えてくれたのが、上の画像にあるボロボロのダイヤトーンのP610Aです。

私がオーディオを始めるきっかけは、オートバイで瀕死の重症を負い、しばらくオートバイに乗れない間の繋ぎの趣味として始めたのが始まりです。

そんな流れですので、オーディオを始めたころといえば、好みの音が出ればそれが良い音なのだろうと思っていたわけです。

そんな中で様々なスピーカーを買い込んで鳴らしている中で、以前何度かブログにも書いたように、JBLのD130のバックロードホーンを手に入れて、天下の有名ブランドJBLサウンドだ!と、自信満々に聞いていたのを思い出します。

はじめての15インチクラスの大型システムで、基本的にフルレンジユニットのためJBLの075を繋いだ2ウエイで聴いていました。

そんな時前にも話したように、リサイクルショップで薄汚れたP610Aを購入したのです。

しかもエンクロージャーが無いので、間に合わせに段ボール箱に入れて鳴らしてみたわけですが、入力信号に対する敏感な反応や音質的な質感の表現力や解像度など、どれもD130を遥かに凌駕していたことに驚いたものです。

その後平面バッフルで鳴らすようになったわけですが、上のP610はその頃程度の良い中古を見つけて購入したものなのです。

その頃から友人たちの間では、私は十分気の狂ったオーディオマニアだったらしく、そんな友人や後輩の多くもやがてP610の後期型を購入し、平面バッフルや指定エンクロージャーを製作して鳴らしていました。

さてこのP610に関してですが、私が前期型を中古で手に入れた頃は時代は後期型に移行した頃です。

前期型よりもよりワイドレンジな再生を目指し、エッジは前期型のスポンジからウレタンに変わり、振動板も多少変更を受け、センタキャップなどの仕様変更などもありました。

そして対入力性の向上と、やや重めになった振動板を駆動するため、マグネットも少し強化されました。

また価格を抑えるために、フェライトマグネットモデルもラインナップに加わりました。

それらの変更からより幅広い音楽への対応性は向上したものの、P610前期型が本来が持つバランスの良さは少し崩れてしまい、細やかで繊細な質感の表現など応答性が鈍化してしまったようです。

もちろん下手なスピーカーよりはぜんぜんいいのですけど、スポンジエッジで初期応答性に敏感に反応する前期型を持っていた私は、どうしても触手が動くほどの魅力がありませんでした。

今手に入れやすいモデルの多くは、この後期型になります。

その後限定で発売されたP610の最終版もありますが、こちらはエッジも革製に変更され、音質的にも後期型の不満を改善する方向性になりましたが、やはり短命で生産を終了してしまい入手困難な製品です。

基本スペックは後期型をベースにしていますので、多くの音楽への対応力はあるものの、初期初動や質感の表現力に関しては、やはり前期型の方がその描写や反応は優れています。

しかし製造終了からの年月もかなり経っていますので、こちらも現在では入所困難です。

しかも限定生産の最終モデル以外は、アキレス腱であるエッジの加水分解による劣化が激しく、生産時のコンディションを維持しているのが珍しいほど、やはりその多くはエッジの張替え済みかあるいはボロボロというのがほとんどです。

そのようなわけで、ダイヤトーンのP610に関しては私個人的には前期型が最も好きなユニットで、AudioNirvanaを知るまでは、これこそ最高のフルレンジとさえ思っていたのですが、そんな前期型にも欠点がないわけではありません。

その音の表現力や反応は優れているとはいうものの、どうしてもコンパクトで線の細い表現しかできない面があります。

そのため音楽への対応力も限られてしまい、アコースティクなジャズや小編成のクラッシック、あるいはボーカルなどには抜群の相性を示すものの、その他の音楽によっては物足りない鳴り方になってしまうこともあります。

同じボーカルものでも、近代の歌謡曲などもやはり録音の質の悪さばかりを露呈するだけで、楽しく聞くというのにもなかなか難しい面がありますね。

そのようなP610ですが、以前も何度かご紹介したValab P-610V 6.5 inch Alnico というモデルが、台湾のパーツメーカーから発売されました。

メーカーこそダイヤトーンではありませんが、P610の持つ優れた音質を徹底的に再現するために、熱い情熱を持つ技術者が集い完成させたユニットです。

基本スペックは後期モデルに準じますが、P610歴代のシリーズのアキレス腱であるエッジは、革製のエッジへと改められ強化してあり、しかも磁気回路もダイヤトーン製より強化されています。

Designation P-610VA

Production 2011

Diameter 16cm

Resonance frequency between 65Hz and 75Hz

Nominal power capacity 7W

Max permissible 20W

Sensitivity 90 dB/m/W

Magnet Alnico

Magnetic flux density in the gap 12000 Gauss

Impedance P610VA 8 ohms

Magnet diameter 30 mm

Magnet height 25 mm

Magnet weight 0.92 Kg

これらの仕様変更は、P610の持つ基本性能を、現代の音楽にも順応できるようにするための改善ともいえますので、古きよき時代のP610の音を現代でも気軽に、しかも永く楽しむ事ができるという意味では、とても魅力的なユニットといえます。

ただどうしてもダイヤトーンというブランド名でなければ納得できないという、ダイヤトーンファンの方にはお勧めできませんが、バランス的に優れ、音質表現力や入力信号にも敏感に反応してくる、そんな魅力のあるフルレンジをお望みの方にはお勧めできるユニットですね。

もちろん大型システムのようなパワフルさは望めませんが、それでも十分な再生が楽しめるのではないでしょうか。

今の私のオーディオの音作りの原点を教えてくれたのがP610です。

様々なスピーカーシステムを聴いてみましたが、P610の本質的な能力を超えるシステムというのは非常に少ない気がします。

もちろん好みの音でなれば、どれほどバランスが悪かろうが、めちゃくちゃな音になろうが、それはそれでひとつのオーディオの世界ですけど、一度原点に返ってみて、良質なフルレンジを楽しんでみるのもなかなか面白いものですね。

と、今回も長くなってしまいましたが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

PR

| 2013/02/04 11:18 |

振動を考えてみますの続き。 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、うちで鳴らしている見るも無残な姿の惨たらしいAudioNirvanaのダンボールスペシャルを例に、振動について少しお話をしました。

多分この振動や共振に関する話をすれば、ものすごく膨大な話を展開しても収まりがつきそうにないような事ですし、私もこの分野の専門的な研究者というわけではないので、あくまでも今までの実験や経験を基にしたお話しまでしかできません。

おそらく専門書などを探せば、この手に関する記述や論文も数多く出てくると思いますが、数値データーや理論などのようなもので音色の良し悪しが決められないように、やはりどうしても自らの体験や経験など、その裏付けも必要になります。

今回のお話はスピーカーを例にとりながらお話しましたが、これらはアンプでもプレーヤーでも無関係な話ではありませんので、皆様もいろいろと試してみると新たな発見があるかもしれません。

もしセッティングやチューニングを進めても変化を感じられないというケースもあるでしょうし、それらが気にならない場合なら特別熱心になる必要もない話しですので、皆様それぞれのチューニングを進めていただければと思います。

さて、話は少し飛びますが、わたしがAudioNirvanaの超強力なハイスペックフルレンジを、ダンボールというエンクロージャーとしては最低最悪の部類に該当するもので鳴らしているわけですが、本来私は高比重高剛性主義を貫いてきました。

もちろんそれらは正しいと思い、それを信念のごとく持っていたわけですが、前回のブログにも記載したように、コンクリートの床が振動を起こし、オーディオ全体の音を濁していた経験もあったため、少し自分が持つ常識を疑ってみることにしたのです。

それはいわば自分が考えてきた常識というものを、非常識な考えとしてみるとどうか、そのような視点でも考えてみようと思ったのです。

たとえばアナログプレーヤーを例に取れば、それまで一般的な常識といえば、ハウリングなどに絶対的な優位性が必要で、ターンテーブルも巨大な高質量による慣性モーメントを稼ぐなど、まるで金属の塊の見本市みたいなプレーヤーこそが素晴らしい物だと信じていた頃もあります。

でもこれとまったく正反対の対極のプレーヤーに、ロングセラーでいまだに世界中で人気の高いLINNのLP12というモデルがあります。

そのコンパクトな姿からは想像できない、伸びやかな低音域の再生や切れやスピード感など、多少使いこなしは難しいものですが、巨大で重ければいいという風潮の流れに一石を投じるものだったと思います。

そのためか、最近は比較的小型でコンパクトでありながら、優秀な再生が可能なターンテーブルも出てきましたし、一方大型の重量級のものに関しても、十分共振などの制動を考慮して、音が暗く沈んだようにならないようにするなど、やはり時代とともに研究されています。

私のところのGT2000も、ダイレクトドライブのモデルとしては巨大な部類ですが、当時はこの巨大で重量級のものこそが偉いとさえ思っていましたからね。

さてそんな常識非常識の話の中で、スピーカーに関しても気になるものがあったのです。

以前のブログでも一度ご紹介しましたけど、それはフランス製のPHY-HPというブランドのユニットをはじめて知ったときです。

ø voice coil = 25 mm

h = 8 mm 2 layers silk silver

M = 5,9 gr

dB = 98

G = 1,4T alnico Alcomax 3SC

Admissible power = 15 W rms

fs = 40 Hz

re = 12,8 Ohm

Qes = 0,65

Qms = 6,10

Qts = 0,59

Vas = 97 litre

Z = 15 Ohm

Zmin = 14,4 Ohm

Zmax = 155 Ohm

D = 176 mm

Ms = 9,4 gr

Le = 1,1 mH

このユニットですが、軽量振動版を非常に強力なアルニコマグネットで駆動するため、音圧など能率もクラスを超えたものですが、これだけ見ると非常に強固で重量級のエンクロージャーで鳴らす必要性があるのではと思えます。

ユニットのメインフレームはブロンズ製になり、振動板後面のフレームは比較的細身に出来ているため、背面への音圧は、あまり負荷がかかりにくい構造を狙ったものかもしれません。

そのためか、メーカーの推奨の鳴らし方としては、巨大な平面バッフルを指定しています。

そしてこのユニットに関して、ある海外のガレージメーカーが専用のエンクロージャーを製作しました。

そのエンクロージャーの製作風景を見た時、ここでのひとつ自分の持つ常識の一部が崩されました。

エンクロージャーの正確な材質は不明ですが、非常に薄い板を用い、わずかな補強を添えられて作られているエンクロージャーは軽量です。

しかも構造上平行面を持ちにくいために、内部に吸音材などを詰め込む事もされていませんので、吸音材などによる音への影響も非常に少なそうです。

ユニット単体で見ればかなり強力なはずですので、強固で高比重のエンクロージャーなどにガッチリと固定するのが常識です。

でもこのエンクロージャーはそれとはまったく逆の、軽量で比較的剛性も高くないエンクロージャーに入れて鳴らしています。

もちろん後面開放型という事もあり、普通のBOXと同じ理屈で考えるわけにはいきませんし、バックロードホーンのような、エネルギーの大きな低音域を積極的に鳴らすものの場合、このような理屈には当てはまらないのも事実です。

しかしこのような鳴らし方もあるという事が、高比重高剛性主義の自分の常識を、一度見直してみようというきっかけになったのも事実です。

でもだからって段ボールは・・・・・

これも非常識極まりない話ですけど、そんな非常識な世界もすべてが非常識とは限らず、常識こそが本当の非常識という事もありえます。

皆さんの中にはダンボールエンクロージャーを経験された方もいるかもしれませんが、思ったほどひどいなり方にならないのも事実です。

どんなにがんばっても、良質な木材のようには鳴らす事はできないのも事実ですが、うちで実際に試聴された方は、予想外の出来事に皆驚かれていたのも事実です。

ただそんな非常識を非常識として片付けるのは簡単ですが、一度そのような非常識といわれる事を疑ってみると、意外と楽しい新たな発見に出会えるかもしれませんね。

という事で長くなってしまいましたが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、うちで鳴らしている見るも無残な姿の惨たらしいAudioNirvanaのダンボールスペシャルを例に、振動について少しお話をしました。

多分この振動や共振に関する話をすれば、ものすごく膨大な話を展開しても収まりがつきそうにないような事ですし、私もこの分野の専門的な研究者というわけではないので、あくまでも今までの実験や経験を基にしたお話しまでしかできません。

おそらく専門書などを探せば、この手に関する記述や論文も数多く出てくると思いますが、数値データーや理論などのようなもので音色の良し悪しが決められないように、やはりどうしても自らの体験や経験など、その裏付けも必要になります。

今回のお話はスピーカーを例にとりながらお話しましたが、これらはアンプでもプレーヤーでも無関係な話ではありませんので、皆様もいろいろと試してみると新たな発見があるかもしれません。

もしセッティングやチューニングを進めても変化を感じられないというケースもあるでしょうし、それらが気にならない場合なら特別熱心になる必要もない話しですので、皆様それぞれのチューニングを進めていただければと思います。

さて、話は少し飛びますが、わたしがAudioNirvanaの超強力なハイスペックフルレンジを、ダンボールというエンクロージャーとしては最低最悪の部類に該当するもので鳴らしているわけですが、本来私は高比重高剛性主義を貫いてきました。

もちろんそれらは正しいと思い、それを信念のごとく持っていたわけですが、前回のブログにも記載したように、コンクリートの床が振動を起こし、オーディオ全体の音を濁していた経験もあったため、少し自分が持つ常識を疑ってみることにしたのです。

それはいわば自分が考えてきた常識というものを、非常識な考えとしてみるとどうか、そのような視点でも考えてみようと思ったのです。

たとえばアナログプレーヤーを例に取れば、それまで一般的な常識といえば、ハウリングなどに絶対的な優位性が必要で、ターンテーブルも巨大な高質量による慣性モーメントを稼ぐなど、まるで金属の塊の見本市みたいなプレーヤーこそが素晴らしい物だと信じていた頃もあります。

でもこれとまったく正反対の対極のプレーヤーに、ロングセラーでいまだに世界中で人気の高いLINNのLP12というモデルがあります。

そのコンパクトな姿からは想像できない、伸びやかな低音域の再生や切れやスピード感など、多少使いこなしは難しいものですが、巨大で重ければいいという風潮の流れに一石を投じるものだったと思います。

そのためか、最近は比較的小型でコンパクトでありながら、優秀な再生が可能なターンテーブルも出てきましたし、一方大型の重量級のものに関しても、十分共振などの制動を考慮して、音が暗く沈んだようにならないようにするなど、やはり時代とともに研究されています。

私のところのGT2000も、ダイレクトドライブのモデルとしては巨大な部類ですが、当時はこの巨大で重量級のものこそが偉いとさえ思っていましたからね。

さてそんな常識非常識の話の中で、スピーカーに関しても気になるものがあったのです。

以前のブログでも一度ご紹介しましたけど、それはフランス製のPHY-HPというブランドのユニットをはじめて知ったときです。

ø voice coil = 25 mm

h = 8 mm 2 layers silk silver

M = 5,9 gr

dB = 98

G = 1,4T alnico Alcomax 3SC

Admissible power = 15 W rms

fs = 40 Hz

re = 12,8 Ohm

Qes = 0,65

Qms = 6,10

Qts = 0,59

Vas = 97 litre

Z = 15 Ohm

Zmin = 14,4 Ohm

Zmax = 155 Ohm

D = 176 mm

Ms = 9,4 gr

Le = 1,1 mH

このユニットですが、軽量振動版を非常に強力なアルニコマグネットで駆動するため、音圧など能率もクラスを超えたものですが、これだけ見ると非常に強固で重量級のエンクロージャーで鳴らす必要性があるのではと思えます。

ユニットのメインフレームはブロンズ製になり、振動板後面のフレームは比較的細身に出来ているため、背面への音圧は、あまり負荷がかかりにくい構造を狙ったものかもしれません。

そのためか、メーカーの推奨の鳴らし方としては、巨大な平面バッフルを指定しています。

そしてこのユニットに関して、ある海外のガレージメーカーが専用のエンクロージャーを製作しました。

そのエンクロージャーの製作風景を見た時、ここでのひとつ自分の持つ常識の一部が崩されました。

エンクロージャーの正確な材質は不明ですが、非常に薄い板を用い、わずかな補強を添えられて作られているエンクロージャーは軽量です。

しかも構造上平行面を持ちにくいために、内部に吸音材などを詰め込む事もされていませんので、吸音材などによる音への影響も非常に少なそうです。

ユニット単体で見ればかなり強力なはずですので、強固で高比重のエンクロージャーなどにガッチリと固定するのが常識です。

でもこのエンクロージャーはそれとはまったく逆の、軽量で比較的剛性も高くないエンクロージャーに入れて鳴らしています。

もちろん後面開放型という事もあり、普通のBOXと同じ理屈で考えるわけにはいきませんし、バックロードホーンのような、エネルギーの大きな低音域を積極的に鳴らすものの場合、このような理屈には当てはまらないのも事実です。

しかしこのような鳴らし方もあるという事が、高比重高剛性主義の自分の常識を、一度見直してみようというきっかけになったのも事実です。

でもだからって段ボールは・・・・・

これも非常識極まりない話ですけど、そんな非常識な世界もすべてが非常識とは限らず、常識こそが本当の非常識という事もありえます。

皆さんの中にはダンボールエンクロージャーを経験された方もいるかもしれませんが、思ったほどひどいなり方にならないのも事実です。

どんなにがんばっても、良質な木材のようには鳴らす事はできないのも事実ですが、うちで実際に試聴された方は、予想外の出来事に皆驚かれていたのも事実です。

ただそんな非常識を非常識として片付けるのは簡単ですが、一度そのような非常識といわれる事を疑ってみると、意外と楽しい新たな発見に出会えるかもしれませんね。

という事で長くなってしまいましたが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 11:17 |

振動を考えてみます。 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さてここ数回に分けてYAMAHAのGT2000に装備してある、YSA-2ピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話をしました。

トーンアームの剛性が信号のピックアップ性に直接影響し、音の切れ味やスピード感や解像度などにとても大きな影響があるようですね。

一般的にショートアームの方が同じ材質なら剛性も高くなりますので、おおらかな鳴らし方をするなら逆にロングアームの方が優位性があるのかもしれませんね。

さて時々質問を受ける事があるのですが、うちで鳴らしているAudioNirvanaですが、梱包用にストックしていたダンボール製のエンクロージャー(エンクロージャーっていうな)に入れて、健全なオーディオマニアなら卒倒してしまう、見た目も見るも無残な姿で鳴らしているわけで、誰が見てもその外観通り惨い音がすると確信していると思います。

当然ダンボールなんて、エンクロージャーの材質としてみれば最低最悪の部類で、粗悪な木材のほうがよほど良い音がするのは間違いないでしょう。

でも、実際うちで聴いた人は、その見た目と裏腹の再生音に驚く事がほとんどです。

という事で、今回はそのあたりを含めた振動について少し考えてみたいと思います。

前にもお話しましたが、以前私はALTECの515Cを36ミリ厚のアピトン合板の強固なエンクロージャーに入れて鳴らしていました。

もちろん補強も強固な組み方をしてあります。

高剛性高比重のエンクロージャーは、515のハイスピードな強力なエネルギーを受け止めるためには必要不可欠、そして床は地面にダイレクトにコンクリートを流し込み、その上に重歩行用のハードなシートで覆うという、徹底的に剛性を高める方向性の場所で鳴らしていました。

大型エンクロージャーといっても、床にべた置きにはせず、当初はノリタケの硬質セラミックベースの上に乗せ、コイン上のスペーサーをかませた状態で鳴らしていたのです。

現在のダンボール箱や雑誌の上に載せたりしている姿とは真逆の鳴らし方です。

ところで皆さんは、様々なスピーカーの置きかたをテストされた方は多いのではないでしょうか。

今は少なくなりましたが、かつて流行りだったブックシェルフタイプのスピーカーなど、高さを合わせる目的以外に、音のチューニングという意味で、様々な材質の台に乗せたり、様々な置きかたを工夫した経験をお持ちの方も多いはず。

上に鳴きを抑えるために錘を載せたり、台とスピーカーの間にコインを挟んでみたりなど、それによって再生音が変わる経験をされた方は多いと思います。

でもよく考えてみると、アンプやソースやケーブルが同一なら、入力信号は基本的に同じはずです。

そしてその信号に対しユニットが反応するというところまでは基本的に変化はないはず。

しかし実際聞こえる音が変化したのはなぜ?

スピーカーを機械としてみた場合、入力信号に対し振動版が動いて音を出します。

そこでその音をより正確に出すためには、支店と作用点、作用と反作用の観点からも、ぐらつきのないしっかりとした所に置いて鳴らすのは基本です。

そんな事様々な教科書に書かれた基本中の基本なので、皆さんには常識だと思います。

でもこれは一定の振幅運動とだけみている場合の話で、実際の音楽には様々な周波数の混在する信号になりますので、単純なピストンモーションの理屈など通用しない非常識な世界になります。

また台やスタンドの材質や、間に挟むスペーサーによってスピーカの音が変わるのはなぜでしょう?

話を少し戻しますが、私がALTECを鳴らしている時、はじめはあまり気がつかなかったのですが、実はコンクリート特有の低周波の雑音が音に乗って聞こえていたのです。

エンクロージャーも高比重高剛性、ユニットもハイスピードな高エネルギー高反応、そしてその動きをしっかり抑えるために硬質セラミックのベース。

実はこれがダイレクトにコンクリートの床に伝わり、コンクリートの床全体、つまり地面を激しく振動させていました。

その地面の振動がコンクリートに再び乗り、そしてその振動が今度はスピーカーのエンクロージャーにも伝わり、置いてあるアンプやプレーヤーなど、オーディオ機器全体に伝わっていたのです。

そのためコンクリート特有の低周波数域の振動が、結果として音を濁らせる音を助長してしまったのです。

地面に直接コンクリートを流し込んだのだから振動には強いと信じていましたが、コンクリートでも地面でも、固有の共振を起こしてしまうのですね。

この理屈は巨大な超重量級のターンテーブルを持つアナログプレーヤーでもよくある話で、ハウリングなどには強そうで凄そうな音がしそうな感じは受けるものの、実際の再生音はデリカシーに欠けたぱっとしない音なんていうことが多い事からも伺える話です。

もちろん歩く度ギシギシ鳴ってしまう弱い床や、ガンガン響きやすい床の場合よりはましとはいえ、一番硬いといわれるダイヤモンドでさえ弾性があることからも、程度の差こそあれ固有の鳴きが生じてしまうのです。

そのような意味で言えば、高比重高剛性ならすべてよしとはいかず、最終的には剛と軟のバランスのとり方といえます。

過ぎざるは及ばざるが如しということですね。

ところで先ほどのエンクロージャーの置き方やセッティングでの音の違いの話ですが、一番大きな要因としては、エンクロージャー全体の共振モードの変化が大きいのではないでしょうか。

これはどのような構造や材質でも同じで、置き方や接触のさせ方、または錘を載せたりするのも、この床や台、スピーカー全体の共振モードを大きく変化させるからだと思います。

そしてその共振モードの響き方も音として聞こえてくる部分もあり、それが不快な音を出さなくなればよい音として感じるわけで、そのため皆さんも様々なセッティングを試みているのではないでしょうか。

そしてこの共振モードの変化は、ユニット自体にも振動として伝わりますので、その相乗効果もあって音に大きく影響してくるものだと思います。

またこれはBOX型のエンクロージャーの場合ですが、どうしてもはこの内部には平行面が起きますので、そこで様々な周波数の定在波も起こし、それもエンクロージャーの共振に大きな影響を与えてしまいます。

この定在波はエンクロージャーの共振だけでは収まらず、ユニット裏面から振動版を直接振動させてしまう事もあり、入力信号以外の音が振動版に乗ってしまい、結果として音を濁らせることも多くあります。

これが箱特有の音として認識される部分でもあります。

さてスピーカーを自作される方にとって大きな関心ごとのひとつに、音の良い材質の選定というものがあります。

ネット上でも皆さんご紹介されていると思うので、何が音がいいだのあれは音がよくないだのと言う話を目にする機会も多いはずです。

これなども例の共振の違いに大きな影響があり、それが結果として音の良し悪しを決めていると思います。

またこの共振の性質ですが、補強材の入れ方や組み方でも大きく変わる為、音質的に評判の良い板でエンクロージャーを組んでみたものの、思ったように良い音がしなかったり、比較的評判のよくない材質を用いたものの、とてもすばらしい音のするエンクロージャーになったり、板特有の響きの良し悪し以外にも様々な要因があります。

これらはある程度自作を経験すれば意外と見つけやすい事なのですので、様々な情報を参考に、色々とテストしてみてはいかがでしょうか。

そのような意味でうちにあるダンボールスペシャルは、非常識極まりない不健全な鳴らし方といえます。

見た目の悪さもそうですが、誰が考えたってまともな音などしそうもありません。

でも実際に試聴した人を十分驚かす事も、下手なスピーカシステムより繊細で高反応な音だって出せないわけではありません。

部屋中の空気を動かすような物凄い低音なんて出すのは難しい話ですけど、ドラムのアタック音もシンバルンの切れ味も、繊細なバイオリンの弦の擦れる音も、艶のある色気を感じる歌声も、こんな惨たらしいダンボールのスピーカーの再生音に到達できないものは数多くあるのではないでしょうか。

ある意味最低最悪の材質だからこそ、定在波の処理や箱鳴りの抑制など、はじめてそこから見えてくる世界もあります。

闇雲に板厚を分厚くすればいいとか、補強をたくさんすればいいとか、そのような常識が必ずしも適切ではない点を教えてくれます。

もちろん木材のようにある程度のレベルへ容易く到達できませんが、今までの常識的な既成概念や固定概念を打ち砕くものを感じるはずです。

世界の名機を持ち込んだからといって、人気や評判が良いシステムを手に入れたからといって、必ずしもすばらしい音楽を聴けるとは限りません。

皆さんもそんなお手持ちの機器を、今一度鳴らし方を見直してはいかがでしょう。

隠れているすばらしい素質を見つける事ができるかもしれませんよ。

というよりいい加減ダンボールで限界への挑戦なんてしてないで、とっとと木製のエンクロージャーを作れといわれそうですけどね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さてここ数回に分けてYAMAHAのGT2000に装備してある、YSA-2ピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話をしました。

トーンアームの剛性が信号のピックアップ性に直接影響し、音の切れ味やスピード感や解像度などにとても大きな影響があるようですね。

一般的にショートアームの方が同じ材質なら剛性も高くなりますので、おおらかな鳴らし方をするなら逆にロングアームの方が優位性があるのかもしれませんね。

さて時々質問を受ける事があるのですが、うちで鳴らしているAudioNirvanaですが、梱包用にストックしていたダンボール製のエンクロージャー(エンクロージャーっていうな)に入れて、健全なオーディオマニアなら卒倒してしまう、見た目も見るも無残な姿で鳴らしているわけで、誰が見てもその外観通り惨い音がすると確信していると思います。

当然ダンボールなんて、エンクロージャーの材質としてみれば最低最悪の部類で、粗悪な木材のほうがよほど良い音がするのは間違いないでしょう。

でも、実際うちで聴いた人は、その見た目と裏腹の再生音に驚く事がほとんどです。

という事で、今回はそのあたりを含めた振動について少し考えてみたいと思います。

前にもお話しましたが、以前私はALTECの515Cを36ミリ厚のアピトン合板の強固なエンクロージャーに入れて鳴らしていました。

もちろん補強も強固な組み方をしてあります。

高剛性高比重のエンクロージャーは、515のハイスピードな強力なエネルギーを受け止めるためには必要不可欠、そして床は地面にダイレクトにコンクリートを流し込み、その上に重歩行用のハードなシートで覆うという、徹底的に剛性を高める方向性の場所で鳴らしていました。

大型エンクロージャーといっても、床にべた置きにはせず、当初はノリタケの硬質セラミックベースの上に乗せ、コイン上のスペーサーをかませた状態で鳴らしていたのです。

現在のダンボール箱や雑誌の上に載せたりしている姿とは真逆の鳴らし方です。

ところで皆さんは、様々なスピーカーの置きかたをテストされた方は多いのではないでしょうか。

今は少なくなりましたが、かつて流行りだったブックシェルフタイプのスピーカーなど、高さを合わせる目的以外に、音のチューニングという意味で、様々な材質の台に乗せたり、様々な置きかたを工夫した経験をお持ちの方も多いはず。

上に鳴きを抑えるために錘を載せたり、台とスピーカーの間にコインを挟んでみたりなど、それによって再生音が変わる経験をされた方は多いと思います。

でもよく考えてみると、アンプやソースやケーブルが同一なら、入力信号は基本的に同じはずです。

そしてその信号に対しユニットが反応するというところまでは基本的に変化はないはず。

しかし実際聞こえる音が変化したのはなぜ?

スピーカーを機械としてみた場合、入力信号に対し振動版が動いて音を出します。

そこでその音をより正確に出すためには、支店と作用点、作用と反作用の観点からも、ぐらつきのないしっかりとした所に置いて鳴らすのは基本です。

そんな事様々な教科書に書かれた基本中の基本なので、皆さんには常識だと思います。

でもこれは一定の振幅運動とだけみている場合の話で、実際の音楽には様々な周波数の混在する信号になりますので、単純なピストンモーションの理屈など通用しない非常識な世界になります。

また台やスタンドの材質や、間に挟むスペーサーによってスピーカの音が変わるのはなぜでしょう?

話を少し戻しますが、私がALTECを鳴らしている時、はじめはあまり気がつかなかったのですが、実はコンクリート特有の低周波の雑音が音に乗って聞こえていたのです。

エンクロージャーも高比重高剛性、ユニットもハイスピードな高エネルギー高反応、そしてその動きをしっかり抑えるために硬質セラミックのベース。

実はこれがダイレクトにコンクリートの床に伝わり、コンクリートの床全体、つまり地面を激しく振動させていました。

その地面の振動がコンクリートに再び乗り、そしてその振動が今度はスピーカーのエンクロージャーにも伝わり、置いてあるアンプやプレーヤーなど、オーディオ機器全体に伝わっていたのです。

そのためコンクリート特有の低周波数域の振動が、結果として音を濁らせる音を助長してしまったのです。

地面に直接コンクリートを流し込んだのだから振動には強いと信じていましたが、コンクリートでも地面でも、固有の共振を起こしてしまうのですね。

この理屈は巨大な超重量級のターンテーブルを持つアナログプレーヤーでもよくある話で、ハウリングなどには強そうで凄そうな音がしそうな感じは受けるものの、実際の再生音はデリカシーに欠けたぱっとしない音なんていうことが多い事からも伺える話です。

もちろん歩く度ギシギシ鳴ってしまう弱い床や、ガンガン響きやすい床の場合よりはましとはいえ、一番硬いといわれるダイヤモンドでさえ弾性があることからも、程度の差こそあれ固有の鳴きが生じてしまうのです。

そのような意味で言えば、高比重高剛性ならすべてよしとはいかず、最終的には剛と軟のバランスのとり方といえます。

過ぎざるは及ばざるが如しということですね。

ところで先ほどのエンクロージャーの置き方やセッティングでの音の違いの話ですが、一番大きな要因としては、エンクロージャー全体の共振モードの変化が大きいのではないでしょうか。

これはどのような構造や材質でも同じで、置き方や接触のさせ方、または錘を載せたりするのも、この床や台、スピーカー全体の共振モードを大きく変化させるからだと思います。

そしてその共振モードの響き方も音として聞こえてくる部分もあり、それが不快な音を出さなくなればよい音として感じるわけで、そのため皆さんも様々なセッティングを試みているのではないでしょうか。

そしてこの共振モードの変化は、ユニット自体にも振動として伝わりますので、その相乗効果もあって音に大きく影響してくるものだと思います。

またこれはBOX型のエンクロージャーの場合ですが、どうしてもはこの内部には平行面が起きますので、そこで様々な周波数の定在波も起こし、それもエンクロージャーの共振に大きな影響を与えてしまいます。

この定在波はエンクロージャーの共振だけでは収まらず、ユニット裏面から振動版を直接振動させてしまう事もあり、入力信号以外の音が振動版に乗ってしまい、結果として音を濁らせることも多くあります。

これが箱特有の音として認識される部分でもあります。

さてスピーカーを自作される方にとって大きな関心ごとのひとつに、音の良い材質の選定というものがあります。

ネット上でも皆さんご紹介されていると思うので、何が音がいいだのあれは音がよくないだのと言う話を目にする機会も多いはずです。

これなども例の共振の違いに大きな影響があり、それが結果として音の良し悪しを決めていると思います。

またこの共振の性質ですが、補強材の入れ方や組み方でも大きく変わる為、音質的に評判の良い板でエンクロージャーを組んでみたものの、思ったように良い音がしなかったり、比較的評判のよくない材質を用いたものの、とてもすばらしい音のするエンクロージャーになったり、板特有の響きの良し悪し以外にも様々な要因があります。

これらはある程度自作を経験すれば意外と見つけやすい事なのですので、様々な情報を参考に、色々とテストしてみてはいかがでしょうか。

そのような意味でうちにあるダンボールスペシャルは、非常識極まりない不健全な鳴らし方といえます。

見た目の悪さもそうですが、誰が考えたってまともな音などしそうもありません。

でも実際に試聴した人を十分驚かす事も、下手なスピーカシステムより繊細で高反応な音だって出せないわけではありません。

部屋中の空気を動かすような物凄い低音なんて出すのは難しい話ですけど、ドラムのアタック音もシンバルンの切れ味も、繊細なバイオリンの弦の擦れる音も、艶のある色気を感じる歌声も、こんな惨たらしいダンボールのスピーカーの再生音に到達できないものは数多くあるのではないでしょうか。

ある意味最低最悪の材質だからこそ、定在波の処理や箱鳴りの抑制など、はじめてそこから見えてくる世界もあります。

闇雲に板厚を分厚くすればいいとか、補強をたくさんすればいいとか、そのような常識が必ずしも適切ではない点を教えてくれます。

もちろん木材のようにある程度のレベルへ容易く到達できませんが、今までの常識的な既成概念や固定概念を打ち砕くものを感じるはずです。

世界の名機を持ち込んだからといって、人気や評判が良いシステムを手に入れたからといって、必ずしもすばらしい音楽を聴けるとは限りません。

皆さんもそんなお手持ちの機器を、今一度鳴らし方を見直してはいかがでしょう。

隠れているすばらしい素質を見つける事ができるかもしれませんよ。

というよりいい加減ダンボールで限界への挑戦なんてしてないで、とっとと木製のエンクロージャーを作れといわれそうですけどね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 11:16 |

Audio Nirvanaの隠された能力 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回はオーディオケーブルのお話をいたしました。

オーディオを鳴らす上で必要不可欠なケーブルですが、構造による音の傾向、素線による音の傾向、絶縁体による音の傾向など、それぞれ特徴があり、その中から自分の求める方向性を見つけるのも楽しいものです。

さて今回は、前回のお話とはまったく無関係ではないようなお話しをしていきたいと思います。

少し前に数回に分けて、YAMAHAのGT2000というアナログプレーヤーについている、YSA-2というトーンアームのアームパイプを変更し、その効果によりアナログの再生能力が劇的に改善されたお話をしたと思います。

これは使用しているトーンアームのアームパイプが組み立て式という事もあり、アームパイプの交換も容易に行えた理由もあります。

トーンアームの軸受け部分を中心をした根元部分は、たぶん砲金削り出しのもののようで、先端のアームパイプは薄い砲金のパイプを4本のスクリューネジで固定しているというシンプルなつくりです。

そのためこの4本のスクリューネジを緩めればアームパイプの抜き差しも容易ですので、交換による比較試聴も大掛かりな作業にならずにすみました。

さて今回、その4本のスクリューネジの増し締めを行いました。

もちろん今までも緩く締めていたわけではありませんが、交換作業から日時も経ち、確認のため増し締めを行ったのです。

実際増し締めを行ってみると、わずかに締め込める余地がありました。

もちろん力いっぱい締めると破壊してしまいますから、ほどほどにしなければなりませんけどね。

さてネジを締めこんで確認のために例の再生困難レコードである、ブラムースのレコードをかけてみました。

最初の音が出た瞬間から音の透明感が違って聴こえます。

さらに音の陰影やホールの奥行きのような音場の表現力、空間に漂う空気感、一つ一つのパートの音の解像度、すべてが明らかの向上して、今までは音の悪いレコードだと思っていたのですが、悪いのはプレーヤー側の使いこなしの問題で、プレーヤーの能力が高ければ普通の音質のレコードにしか聞こえません。

それに今までこのレコードでこんな音したことなどありませんし、他のレコードも、どれをかけてもやはり同じ傾向を示しますし、久しぶりにかけるレコードなどでは、今まで聴く事ができないような新たな次元の領域の音に聞こえます。

でも今回はそんなアナログのお話をするのではありません。

私のところで試聴用モニターとして使用しているAudioNirvanaの16センチフルレンジですが、皆さんご存知のようにダンボール製エンクロージャーという最低最悪の条件で鳴らしているのですが、今までの微妙なアナログプレーヤーのセッティングやチューニングの音の変化を的確に音として伝え、そのお陰でアナログプレーヤー関係のチューニングやセッティングが容易に進める事ができたのも、この微妙な信号の変化を的確に再生できる能力の高さという点が非常に優れていたからなのです。

もちろんどのスピーカーユニットでも、多かれ少なかれ信号の微妙な違いを音の変化として表現しますが、その能力には大きな開きがあるのも事実です。

前にブログで紹介したように、私は16センチサイズのフルレンジユニットは、ダイヤトーンのP610の前期型を持っているという話をしたと思います。

今ではエッジもぼろぼろですので近々エッジの修理もしなければいけないのですが、このユニットに惚れ込んだ理由は、先ほどAudioNirvanaのお話のように、微小なセッティングやチューニングの音の変化を的確に表現する能力が高かったためです。

これに比べればロールエッジを採用したP610no後期方のユニットは、再生レンジも耐入力も上がりスペック的には向上したのですが、聴こえてくる音はどこかメタボ的なところがあり、この信号に対する変化の違いの対応力が落ちてしまいました。

その点限定生産されたP610の革エッジを採用したユニットは、ジムに通って鍛えたような印象で、P610後期型にあるメタボ的なところはだいぶ解消されました。

ただセッティングなどによる微妙な音の変化に対する能力としてみれば、やはり前期型のP610が一番となり別格といえますが、前期型はどうしても再生音に線が細いところがあり、こじんまりと古いアコースティック系の録音された音源の質感表現力は高いものの、現代的な音楽などをダイナミックに鳴らすのは多少苦手のようです。

その点では後期型のP610の方が幅広いジャンルの音源に対応できるのですが、例のセッティングなどによる微妙な変化を音として表現する能力は劣ります。

そのような意味では、初期型ほどパフォーマンスは高くないものの、総合的には限定生産された革エッジ仕様はバランスもいいかもしれませんけど、現実的には入手は非常に困難になりますので、これも難しい話です。

でも台湾のメーカーが作り上げたValab P-610V 6.5 inch Alnicoなら、忠実にP610の音質を再現するため開発された経緯もあり、エッジも革製になっているため非常に期待が持てるのです。

さてこのセッティングやチューニングによる音の違いを的確に表現できるP610ですが、相手がAudioNirvanaと比較した場合、さすがのP610も後期型ではまったく歯が立ちません。

復刻版はマグネットも良質なため、後期型よりもパフォーマンスは高いです。

後期型のP610だってこの点に関していえば、スピーカーユニットの中では極めて優秀で、アンプやケーブルの音の違いだって的確に表現できますけど、AudioNirvanaの場合それとは比較にならないほど繊細で敏感に反応し、的確に音として表現してくるのです。

一般的に音の良し悪しの判定の基準としては、音色が好みの音かどうか的な要素が非常に大きく、その次に分解能やレンジ感などのような性能的要素が絡んできます。

しかしもう一つ奥に進んだ評価基準として、セッティングやチューニングなど、細やかで微妙な入力信号音の変化に対し的確に反応し易いかし難いかというポイントもあります。

私の場合この点に一番重点を置くポイントなのですが、聴感上の音の良し悪しとはあまり関係ない部分ですので、普通はこれに特にこだわる必要はない部分でもあります。

以前ALTECやマクソニックの大型システムを構築して長年鳴らしていましたが、実は私が重点を置く微妙な変化を的確に音として表現しやすい能力が非常に高かったため使用していました。

他にもTADのドライバーなども数年間使用していた事がありますが、微妙な信号の変化を的確に音にして表現する事ができる能力は高いのですが、音質的にもその能力に関してもマクソニックの励磁型磁器回路ユニットの方が私の好みにだったため入れ替えた経緯があります。

さて話をフルレンジユニットに戻しますと、スペック的にはAudioNirvana以上のものは世の中にありますが、微小なチューニングやセッティングなど、その違いを音として表現できるユニットは意外と少ないものです。

今でも自作派の方から絶対的支持が多い長岡鉄男氏が生み出した多くのシステムなど、私も多くのアイデアを参考させていただいた経緯がありますが、実は長岡氏が生み出したシステムのいくつかを聞いた事はあるものの、実際自分で組んだ事はないのです。

なぜかといえば、長岡氏の作品の多くに使われているユニットはフォステクス製がありますけど、すべてをくまなく比較試聴したわけではありませんが、私もいくつか所有した経験を持つフォステクスのユニットの音は、ジャ〇ネットの社長が声を裏返して製品を説明しているような、ある意味とても魅力的な音を出すことはあるものの、入力信号のわずかな変化などのようなの微小な音の違いの変化を表現する能力という点では、どうしてもP610の方が優れていたため触手が働かなかったのです。

他にもリチャードアレンやJBLなど魅力的な音を奏でるユニットも所有していましたけど、やはり微小な入力信号の変化を音として表現する能力は今ひとつという感じがします。

もちろんこれはまったく変化が表現されないという話ではありません。

どのユニットでもきちんと音の変化があります。

ただそこに差があるだけのことで、それだから音が良いとか悪いとかという話ではありません。

そのような微小な入力信号の変化にたいしてAudioNirvanaは、敏感に反応し、的確に音の違いとして表現できる点で、相当優れている数少ないユニットといえるかもしれませんね。

しかも魅力はそれだけにとどまらず、様々な音楽ジャンルに対する対応能力の高さもとても優れていて、50年代60年代の古い音源のジャズなど、シンプルで質感の高い音を奏でる音源などもリアルに再生できますし、フルオーケストラであっても、緻密で繊細に各パートごとの表情さえ手に取るように聞き取る事も可能ですし、弦楽四重奏などの小編成も、オペラのソロも合唱も、難なく再生しきってしまうのです。

私は他にも歌謡曲もヘビメタやロックも、またはトランス系の音楽もよく聴きますが、P610などでは難しいジャンルなどもまったく気にせずに楽しめてしまいます。

もちろん録音の質なども的確に表現してしまうところはありますが、それでも幅広いジャンルの音楽を楽しく再生しきってしまう能力は不思議なくらい魅力的なものです。

世の中にはクラッシックはとても心地よく聴けてもロックはまったく合わないものや、ジャズは気持ちよく聞こえるものの曲によっては煩すぎてしまったり、特定の音源だけびっくりするほど生々しい音なのに、他を聴くとぱっとしないものなど、意外と得意不得意がはっきりしているものも多くあります。

オールマイティーに何を聴いてもみな単調で同じようにしか聴こえないものなど、比較的マイペースに個性を主張してしまうユニットも少なくありません。

もちろん様々な個性的な音を奏でるユニットが多くありますので、その音が好きな音であるのなら良いわけですので、何に基準を持つかということの違いでしかありません。

もちろんAudioNirvanaだって、ALTECのユニットに似た明るく乾いたような音色傾向もありますが、それがでしゃばらないところが魅力の一つなのでしょうね。

そういえばつい先日うちへ定期的に来る置き薬の営業の方が来られました。

前回来られたときはまだダンボールスペシャルができる前でしたので、目の前にそびえる惨たらしい姿の段ボール箱に少々驚いていました。

その方のご自宅のお隣さんは、JBLの蜂の巣を組んだシステムを持つオーディオマニアの方らしく、ご近所さんということで何度かそのシステムを聴かれたそうです。

「この音がいいんだよね~」

と言われながら何度か聴かされたその方自身は、オーディオにはほとんど興味のない方ですので、一体何がいいのかよくわからないとよく話していました。

そこで試しにダンボールスペシャル少しだけ聴いてもらいました。

「えぇぇぇ!!何でそこで演奏しているように聞こえるの?」

「今の音本物みたいですね!」

時間の関係上、また特にオーディオマニアでもないので長時間聴いてもらうわけにはいきませんので、試聴は短時間で切り上げましたけど、

「なんかとても不思議だぁ~ いつまでも聴いていられる~」

「でもこれ段ボール箱ですよね?」

「オーディオはあまりよくわからないけど、これは私でもわかる・・・」

かなり驚いた様子で、

「また次回聞かせてもらいます」

と言い帰られました。

まだ段ボール箱スペシャルのAudioNirvanaのフルレンジですが、まだまだ隠された能力がたくさん眠っているのかもしれません。

私も早く箱を作らないといけませんね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しいお話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回はオーディオケーブルのお話をいたしました。

オーディオを鳴らす上で必要不可欠なケーブルですが、構造による音の傾向、素線による音の傾向、絶縁体による音の傾向など、それぞれ特徴があり、その中から自分の求める方向性を見つけるのも楽しいものです。

さて今回は、前回のお話とはまったく無関係ではないようなお話しをしていきたいと思います。

少し前に数回に分けて、YAMAHAのGT2000というアナログプレーヤーについている、YSA-2というトーンアームのアームパイプを変更し、その効果によりアナログの再生能力が劇的に改善されたお話をしたと思います。

これは使用しているトーンアームのアームパイプが組み立て式という事もあり、アームパイプの交換も容易に行えた理由もあります。

トーンアームの軸受け部分を中心をした根元部分は、たぶん砲金削り出しのもののようで、先端のアームパイプは薄い砲金のパイプを4本のスクリューネジで固定しているというシンプルなつくりです。

そのためこの4本のスクリューネジを緩めればアームパイプの抜き差しも容易ですので、交換による比較試聴も大掛かりな作業にならずにすみました。

さて今回、その4本のスクリューネジの増し締めを行いました。

もちろん今までも緩く締めていたわけではありませんが、交換作業から日時も経ち、確認のため増し締めを行ったのです。

実際増し締めを行ってみると、わずかに締め込める余地がありました。

もちろん力いっぱい締めると破壊してしまいますから、ほどほどにしなければなりませんけどね。

さてネジを締めこんで確認のために例の再生困難レコードである、ブラムースのレコードをかけてみました。

最初の音が出た瞬間から音の透明感が違って聴こえます。

さらに音の陰影やホールの奥行きのような音場の表現力、空間に漂う空気感、一つ一つのパートの音の解像度、すべてが明らかの向上して、今までは音の悪いレコードだと思っていたのですが、悪いのはプレーヤー側の使いこなしの問題で、プレーヤーの能力が高ければ普通の音質のレコードにしか聞こえません。

それに今までこのレコードでこんな音したことなどありませんし、他のレコードも、どれをかけてもやはり同じ傾向を示しますし、久しぶりにかけるレコードなどでは、今まで聴く事ができないような新たな次元の領域の音に聞こえます。

でも今回はそんなアナログのお話をするのではありません。

私のところで試聴用モニターとして使用しているAudioNirvanaの16センチフルレンジですが、皆さんご存知のようにダンボール製エンクロージャーという最低最悪の条件で鳴らしているのですが、今までの微妙なアナログプレーヤーのセッティングやチューニングの音の変化を的確に音として伝え、そのお陰でアナログプレーヤー関係のチューニングやセッティングが容易に進める事ができたのも、この微妙な信号の変化を的確に再生できる能力の高さという点が非常に優れていたからなのです。

もちろんどのスピーカーユニットでも、多かれ少なかれ信号の微妙な違いを音の変化として表現しますが、その能力には大きな開きがあるのも事実です。

前にブログで紹介したように、私は16センチサイズのフルレンジユニットは、ダイヤトーンのP610の前期型を持っているという話をしたと思います。

今ではエッジもぼろぼろですので近々エッジの修理もしなければいけないのですが、このユニットに惚れ込んだ理由は、先ほどAudioNirvanaのお話のように、微小なセッティングやチューニングの音の変化を的確に表現する能力が高かったためです。

これに比べればロールエッジを採用したP610no後期方のユニットは、再生レンジも耐入力も上がりスペック的には向上したのですが、聴こえてくる音はどこかメタボ的なところがあり、この信号に対する変化の違いの対応力が落ちてしまいました。

その点限定生産されたP610の革エッジを採用したユニットは、ジムに通って鍛えたような印象で、P610後期型にあるメタボ的なところはだいぶ解消されました。

ただセッティングなどによる微妙な音の変化に対する能力としてみれば、やはり前期型のP610が一番となり別格といえますが、前期型はどうしても再生音に線が細いところがあり、こじんまりと古いアコースティック系の録音された音源の質感表現力は高いものの、現代的な音楽などをダイナミックに鳴らすのは多少苦手のようです。

その点では後期型のP610の方が幅広いジャンルの音源に対応できるのですが、例のセッティングなどによる微妙な変化を音として表現する能力は劣ります。

そのような意味では、初期型ほどパフォーマンスは高くないものの、総合的には限定生産された革エッジ仕様はバランスもいいかもしれませんけど、現実的には入手は非常に困難になりますので、これも難しい話です。

でも台湾のメーカーが作り上げたValab P-610V 6.5 inch Alnicoなら、忠実にP610の音質を再現するため開発された経緯もあり、エッジも革製になっているため非常に期待が持てるのです。

さてこのセッティングやチューニングによる音の違いを的確に表現できるP610ですが、相手がAudioNirvanaと比較した場合、さすがのP610も後期型ではまったく歯が立ちません。

復刻版はマグネットも良質なため、後期型よりもパフォーマンスは高いです。

後期型のP610だってこの点に関していえば、スピーカーユニットの中では極めて優秀で、アンプやケーブルの音の違いだって的確に表現できますけど、AudioNirvanaの場合それとは比較にならないほど繊細で敏感に反応し、的確に音として表現してくるのです。

一般的に音の良し悪しの判定の基準としては、音色が好みの音かどうか的な要素が非常に大きく、その次に分解能やレンジ感などのような性能的要素が絡んできます。

しかしもう一つ奥に進んだ評価基準として、セッティングやチューニングなど、細やかで微妙な入力信号音の変化に対し的確に反応し易いかし難いかというポイントもあります。

私の場合この点に一番重点を置くポイントなのですが、聴感上の音の良し悪しとはあまり関係ない部分ですので、普通はこれに特にこだわる必要はない部分でもあります。

以前ALTECやマクソニックの大型システムを構築して長年鳴らしていましたが、実は私が重点を置く微妙な変化を的確に音として表現しやすい能力が非常に高かったため使用していました。

他にもTADのドライバーなども数年間使用していた事がありますが、微妙な信号の変化を的確に音にして表現する事ができる能力は高いのですが、音質的にもその能力に関してもマクソニックの励磁型磁器回路ユニットの方が私の好みにだったため入れ替えた経緯があります。

さて話をフルレンジユニットに戻しますと、スペック的にはAudioNirvana以上のものは世の中にありますが、微小なチューニングやセッティングなど、その違いを音として表現できるユニットは意外と少ないものです。

今でも自作派の方から絶対的支持が多い長岡鉄男氏が生み出した多くのシステムなど、私も多くのアイデアを参考させていただいた経緯がありますが、実は長岡氏が生み出したシステムのいくつかを聞いた事はあるものの、実際自分で組んだ事はないのです。

なぜかといえば、長岡氏の作品の多くに使われているユニットはフォステクス製がありますけど、すべてをくまなく比較試聴したわけではありませんが、私もいくつか所有した経験を持つフォステクスのユニットの音は、ジャ〇ネットの社長が声を裏返して製品を説明しているような、ある意味とても魅力的な音を出すことはあるものの、入力信号のわずかな変化などのようなの微小な音の違いの変化を表現する能力という点では、どうしてもP610の方が優れていたため触手が働かなかったのです。

他にもリチャードアレンやJBLなど魅力的な音を奏でるユニットも所有していましたけど、やはり微小な入力信号の変化を音として表現する能力は今ひとつという感じがします。

もちろんこれはまったく変化が表現されないという話ではありません。

どのユニットでもきちんと音の変化があります。

ただそこに差があるだけのことで、それだから音が良いとか悪いとかという話ではありません。

そのような微小な入力信号の変化にたいしてAudioNirvanaは、敏感に反応し、的確に音の違いとして表現できる点で、相当優れている数少ないユニットといえるかもしれませんね。

しかも魅力はそれだけにとどまらず、様々な音楽ジャンルに対する対応能力の高さもとても優れていて、50年代60年代の古い音源のジャズなど、シンプルで質感の高い音を奏でる音源などもリアルに再生できますし、フルオーケストラであっても、緻密で繊細に各パートごとの表情さえ手に取るように聞き取る事も可能ですし、弦楽四重奏などの小編成も、オペラのソロも合唱も、難なく再生しきってしまうのです。

私は他にも歌謡曲もヘビメタやロックも、またはトランス系の音楽もよく聴きますが、P610などでは難しいジャンルなどもまったく気にせずに楽しめてしまいます。

もちろん録音の質なども的確に表現してしまうところはありますが、それでも幅広いジャンルの音楽を楽しく再生しきってしまう能力は不思議なくらい魅力的なものです。

世の中にはクラッシックはとても心地よく聴けてもロックはまったく合わないものや、ジャズは気持ちよく聞こえるものの曲によっては煩すぎてしまったり、特定の音源だけびっくりするほど生々しい音なのに、他を聴くとぱっとしないものなど、意外と得意不得意がはっきりしているものも多くあります。

オールマイティーに何を聴いてもみな単調で同じようにしか聴こえないものなど、比較的マイペースに個性を主張してしまうユニットも少なくありません。

もちろん様々な個性的な音を奏でるユニットが多くありますので、その音が好きな音であるのなら良いわけですので、何に基準を持つかということの違いでしかありません。

もちろんAudioNirvanaだって、ALTECのユニットに似た明るく乾いたような音色傾向もありますが、それがでしゃばらないところが魅力の一つなのでしょうね。

そういえばつい先日うちへ定期的に来る置き薬の営業の方が来られました。

前回来られたときはまだダンボールスペシャルができる前でしたので、目の前にそびえる惨たらしい姿の段ボール箱に少々驚いていました。

その方のご自宅のお隣さんは、JBLの蜂の巣を組んだシステムを持つオーディオマニアの方らしく、ご近所さんということで何度かそのシステムを聴かれたそうです。

「この音がいいんだよね~」

と言われながら何度か聴かされたその方自身は、オーディオにはほとんど興味のない方ですので、一体何がいいのかよくわからないとよく話していました。

そこで試しにダンボールスペシャル少しだけ聴いてもらいました。

「えぇぇぇ!!何でそこで演奏しているように聞こえるの?」

「今の音本物みたいですね!」

時間の関係上、また特にオーディオマニアでもないので長時間聴いてもらうわけにはいきませんので、試聴は短時間で切り上げましたけど、

「なんかとても不思議だぁ~ いつまでも聴いていられる~」

「でもこれ段ボール箱ですよね?」

「オーディオはあまりよくわからないけど、これは私でもわかる・・・」

かなり驚いた様子で、

「また次回聞かせてもらいます」

と言い帰られました。

まだ段ボール箱スペシャルのAudioNirvanaのフルレンジですが、まだまだ隠された能力がたくさん眠っているのかもしれません。

私も早く箱を作らないといけませんね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しいお話をしていきたいと思います。

| 2013/02/04 11:05 |

ダンボールスピーカーBOX |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回はAudioNirvanaのフルレンジユニットの話をしましたが、今回はその続きとして、エンクロージャーに関して少しお話をしたいと思います。

ご存知のように私のところのAudioNirvanaはダンボールエンクロージャーに入れられて鳴らしています。

スピーカーBOX用の材質としては最低ランクの惨いものです。

メリットとしては加工が非常に容易い事と、とても軽い事意外音質的な優位性のまったくない材料といえるでしょう。

そんな私の話など説得力も無く偉そうなことは言えませんけど、今まで経験してきたお話を中心にお話をしてみたいと思います。

私は木工専門家ではありませんので詳細に関してはあまり詳しくありませんが、自作をされている方ならご存知のように、スピーカーBOXに使用する材質によって音が変わるという事は、多くの方にとっては周知の事実です。

実際に実験するのは大変ですが、同じ寸法で材質違いでスピーカーBOXを作成すれば、それそれ材質特有の音の傾向を示し、その中には良い音と感じるものもあれば悪い音と感じるものもあるはずです。

これは楽器などと同じようにその材質自身も振動して音を出しているからで、ユニットから出る音以外にもこのような共鳴音が合成される事と、材質の共振がユニットの音に載ってしまうなど、様々な理由があると思います。

そこでこの影響を少しでも押さえ込もうと、板を厚くして振動しにくくしたり、補強を入れたり、あるいは錘を乗せたりする事もあります。

一般的な密閉型やバスレフの場合、ユニットの振動がBOX全体へ伝わる以外にも、内部の定在波による共振によってBOX全体を振動させてしまうなど、様々な要因があります。

特にバックロードホーンなどのように、低音域のエネルギーの大きい帯域を中心に増幅させるような場合、その影響はより大きくなります。

さて皆様はスピーカーを鳴らすにあたり、床にべた置きすることは意外と少ないと思います。

スペーサーで浮かせたり、スピーカースタンドに乗せたり、あるいはスパイク状の足を付けたりなど、様々な方法でセッティングをされていると思います。

スピーカーがぐらつかないようにするのが基本ですが、スピーカーの高さを耳にあわせるためであったり、また音のバランスをとるためである事もあります。

その置きかたに関するセッティングも、スピーカー全体の共振モードを変化させる事になるので、セッティングで音が変わるのはこの理由もあります。

スピーカーユニットを機械としてみれば、振動を正確に行わせるためには作用と反作用の観点からも、絶対的な剛性が必要ですが、これはある一定の単一の周波数の信号として考えれば当てはまる事ですが、実際音楽を再生している状態では、低域から高音域まで大小様々で複雑な信号が同時に再生されるわけですので、単純にピストン運動を正確にさせればいいという単純な話ではなくなります。

もちろんぐらぐらではよろしくありませんので、できるだけしっかりとした状態にしなければならないのは当然ですけどね。

さて実際スピーカーBOXを製作しようとする場合、あくまで作る大きさなどがすでに決まっているとしての話ですが、次に悩むポイントとしては材質を何にするか、また板厚は何ミリがいいかという事で迷われる方も多いかもしれません。

しかもこれによって良い音にも悪い音にも化けてしまうわけですからなおさらですね。

私はダンボールという最低条件の材料を使用し、AudioNirvanaのとてつもないハイパワーユニットを鳴らしていますが、そんな私が言うのは説得力がない事かもしれませんけど、意外と比重の軽い材質や薄い板でも十分良質な音のエンクロージャーを作る事ができると思います。

共振など鳴きを抑えるという意味では、できるだけ高比重の重い材質で振動しない方向にしたいところですし、それ自体は正しい選択です。

しかしだからといって際限無くできるわけではありませんので、結果的にはどうしても振動を完全に押さえ込む事は不可能です。

それならはじめから振動するものとして考えるのも悪くないかもしれません。

たとえば角材を使って檻のような物をつくり、その外側に板を貼り付けるという構造にすれば、意外と薄めの板を使用しても、厚い板で単純に組んだ箱よりも良質な響きになる事が多いのです。

しかも間に入る梁の間隔を、1/2 1/4・・・という間隔にするか、1/3 1/6・・・という間隔にするかによっても共振モードが変化しますので、箱全体の響きをコントロールするのも容易くなります。

小さい卓上サイズの箱ではその効果はあまり現れにくいのですが、大形の箱になればなるほどこの効果は現れやすくなります。

厚い板をはじめから考えるのもひとつの方法ですが、角材による檻のような構造、あるいは鳥かごのような構造に板を貼り付けるのも、ひとつの方向性として考えても面白いと思いますし、実際その方が不快な共振音を出しにくいことも多いのです。

もちろん逆に板だけで組まれた箱の内部に檻状に角材を組み込んでいくのもありです。

ご覧のように私のところのスピーカーはダンボールスペシャルです。

何度も言うようにスピーカーBOXの材質としては最低レベルです。

でもそんな最低レベルのダンボールを使用しても、微小な音の変化やニュアンスを再生する事ができるのも事実です。

それに最低の条件で鳴らすと何が必要で何が悪いのかもよくわかり、良質の木材を使用していると気がつきにくいポイントを知る事もでき、どこをどう改善すればいいのかなど普段見つけにくい気づきがあるのも事実です。

たとえばスピーカーユニットを手に入れ、どのようなエンクロージャーに入れるか、あるいはどの程度の容量が最適なのか、その方向性を試すためにダンボールを利用する事は可能です。

もちろん大型のユニットの場合ダンボールでは強度的に無理がありますけど、ユニットを取り付けるバッフル板を簡易的につくり、それを角材の枠などで固定して、周囲だけダンボールというのであれば簡単なテストぐらいなら十分できます。

ユニットを手に入れると次の悩みはどのように鳴らすのかという事です。

そのユニットを生かすも殺すもエンクロージャー次第ということもあり、そのような意味では非常に悩ましい事です。

でもメーカー既製品では到達できないレベルを達成する事も可能な世界ですので、是非ともチャレンジしていきたいですね。

という事で今回はここまで。

いまだに私もエンクロージャーの設計で悩む日々が続いているのですけどね。

サムライジャパンでございます。

前回はAudioNirvanaのフルレンジユニットの話をしましたが、今回はその続きとして、エンクロージャーに関して少しお話をしたいと思います。

ご存知のように私のところのAudioNirvanaはダンボールエンクロージャーに入れられて鳴らしています。

スピーカーBOX用の材質としては最低ランクの惨いものです。

メリットとしては加工が非常に容易い事と、とても軽い事意外音質的な優位性のまったくない材料といえるでしょう。

そんな私の話など説得力も無く偉そうなことは言えませんけど、今まで経験してきたお話を中心にお話をしてみたいと思います。

私は木工専門家ではありませんので詳細に関してはあまり詳しくありませんが、自作をされている方ならご存知のように、スピーカーBOXに使用する材質によって音が変わるという事は、多くの方にとっては周知の事実です。

実際に実験するのは大変ですが、同じ寸法で材質違いでスピーカーBOXを作成すれば、それそれ材質特有の音の傾向を示し、その中には良い音と感じるものもあれば悪い音と感じるものもあるはずです。

これは楽器などと同じようにその材質自身も振動して音を出しているからで、ユニットから出る音以外にもこのような共鳴音が合成される事と、材質の共振がユニットの音に載ってしまうなど、様々な理由があると思います。

そこでこの影響を少しでも押さえ込もうと、板を厚くして振動しにくくしたり、補強を入れたり、あるいは錘を乗せたりする事もあります。

一般的な密閉型やバスレフの場合、ユニットの振動がBOX全体へ伝わる以外にも、内部の定在波による共振によってBOX全体を振動させてしまうなど、様々な要因があります。

特にバックロードホーンなどのように、低音域のエネルギーの大きい帯域を中心に増幅させるような場合、その影響はより大きくなります。

さて皆様はスピーカーを鳴らすにあたり、床にべた置きすることは意外と少ないと思います。

スペーサーで浮かせたり、スピーカースタンドに乗せたり、あるいはスパイク状の足を付けたりなど、様々な方法でセッティングをされていると思います。

スピーカーがぐらつかないようにするのが基本ですが、スピーカーの高さを耳にあわせるためであったり、また音のバランスをとるためである事もあります。

その置きかたに関するセッティングも、スピーカー全体の共振モードを変化させる事になるので、セッティングで音が変わるのはこの理由もあります。

スピーカーユニットを機械としてみれば、振動を正確に行わせるためには作用と反作用の観点からも、絶対的な剛性が必要ですが、これはある一定の単一の周波数の信号として考えれば当てはまる事ですが、実際音楽を再生している状態では、低域から高音域まで大小様々で複雑な信号が同時に再生されるわけですので、単純にピストン運動を正確にさせればいいという単純な話ではなくなります。

もちろんぐらぐらではよろしくありませんので、できるだけしっかりとした状態にしなければならないのは当然ですけどね。

さて実際スピーカーBOXを製作しようとする場合、あくまで作る大きさなどがすでに決まっているとしての話ですが、次に悩むポイントとしては材質を何にするか、また板厚は何ミリがいいかという事で迷われる方も多いかもしれません。

しかもこれによって良い音にも悪い音にも化けてしまうわけですからなおさらですね。

私はダンボールという最低条件の材料を使用し、AudioNirvanaのとてつもないハイパワーユニットを鳴らしていますが、そんな私が言うのは説得力がない事かもしれませんけど、意外と比重の軽い材質や薄い板でも十分良質な音のエンクロージャーを作る事ができると思います。

共振など鳴きを抑えるという意味では、できるだけ高比重の重い材質で振動しない方向にしたいところですし、それ自体は正しい選択です。

しかしだからといって際限無くできるわけではありませんので、結果的にはどうしても振動を完全に押さえ込む事は不可能です。

それならはじめから振動するものとして考えるのも悪くないかもしれません。

たとえば角材を使って檻のような物をつくり、その外側に板を貼り付けるという構造にすれば、意外と薄めの板を使用しても、厚い板で単純に組んだ箱よりも良質な響きになる事が多いのです。

しかも間に入る梁の間隔を、1/2 1/4・・・という間隔にするか、1/3 1/6・・・という間隔にするかによっても共振モードが変化しますので、箱全体の響きをコントロールするのも容易くなります。

小さい卓上サイズの箱ではその効果はあまり現れにくいのですが、大形の箱になればなるほどこの効果は現れやすくなります。

厚い板をはじめから考えるのもひとつの方法ですが、角材による檻のような構造、あるいは鳥かごのような構造に板を貼り付けるのも、ひとつの方向性として考えても面白いと思いますし、実際その方が不快な共振音を出しにくいことも多いのです。

もちろん逆に板だけで組まれた箱の内部に檻状に角材を組み込んでいくのもありです。

ご覧のように私のところのスピーカーはダンボールスペシャルです。

何度も言うようにスピーカーBOXの材質としては最低レベルです。

でもそんな最低レベルのダンボールを使用しても、微小な音の変化やニュアンスを再生する事ができるのも事実です。

それに最低の条件で鳴らすと何が必要で何が悪いのかもよくわかり、良質の木材を使用していると気がつきにくいポイントを知る事もでき、どこをどう改善すればいいのかなど普段見つけにくい気づきがあるのも事実です。

たとえばスピーカーユニットを手に入れ、どのようなエンクロージャーに入れるか、あるいはどの程度の容量が最適なのか、その方向性を試すためにダンボールを利用する事は可能です。

もちろん大型のユニットの場合ダンボールでは強度的に無理がありますけど、ユニットを取り付けるバッフル板を簡易的につくり、それを角材の枠などで固定して、周囲だけダンボールというのであれば簡単なテストぐらいなら十分できます。

ユニットを手に入れると次の悩みはどのように鳴らすのかという事です。

そのユニットを生かすも殺すもエンクロージャー次第ということもあり、そのような意味では非常に悩ましい事です。

でもメーカー既製品では到達できないレベルを達成する事も可能な世界ですので、是非ともチャレンジしていきたいですね。

という事で今回はここまで。

いまだに私もエンクロージャーの設計で悩む日々が続いているのですけどね。