| 2025/05/05 15:27 |

[PR] |

| 2013/02/04 10:12 |

Audio Nirvana Alnicoモデル入荷 |

みなさまこんにちは。

サムライジャパンでございます。

サムライジャパンのオーディオに関するブログは、協力店である栃木の足利市にあるエレックス様のブログに掲載していましたが、今回サムライジャパン専用のブログとして、こちらへ引越しをいたしました。

もちろん従来通りエレックス様のブログへの投稿は続けますが、サムライジャパンに特化した専用の内容で記事のアップも行っていきます。

当面は従来のエレックス様のブログに掲載した内容を切り分けて掲載しますが、今後こちらだけ専用の内容としても記事をアップしていきます。

そのようなわけで、みなさまよろしくお願いいたします。

では早速ではございますが、今回は「Audio Niravana]というアメリカメーカー企画のスピーカーユニットについてご紹介させていただきます。

オーディオニルバーナ

JBL タンノイ ALTECなら多くの方もご存知ですし、ダイヤトーン ヤマハ TADなどの国産ブランドも多くの方がご存知のはずです。

しかし「Audio Niravana]と聞いて、「あ~なほどぉ~」とピンとくるマニアの方は比較的少ないのではないでしょうか?

このブランドはフルレンジユニットを専門とするアメリカのブランドで、15インチのフェライトモデルに2ウエイ同軸ユニットを持つ以外、3~15インチまでフルレンジユニットのラインナップになります。

もちろんフルレンジユニットなど世の中に数え切れないほどあるわけですが、なぜ「Audio Niravana]をご紹介したいかといえば、その驚異的なパフォーマンスの高さがあるからです。

フルレンジといってもピンからキリまでありますし、ダイヤトーンのP610やテクニクスの通称ゲンコツ、アルテックのパンケーキやラウザーなどの名器も数多く存在します。

もちろんそれらは素晴らしいユニットですが、「Audio Niravana]もそれらを凌駕する優れたユニットなのです。

今回エレックス様から16センチと20センチのご注文を頂いたので、その様子をご紹介させていただきます。

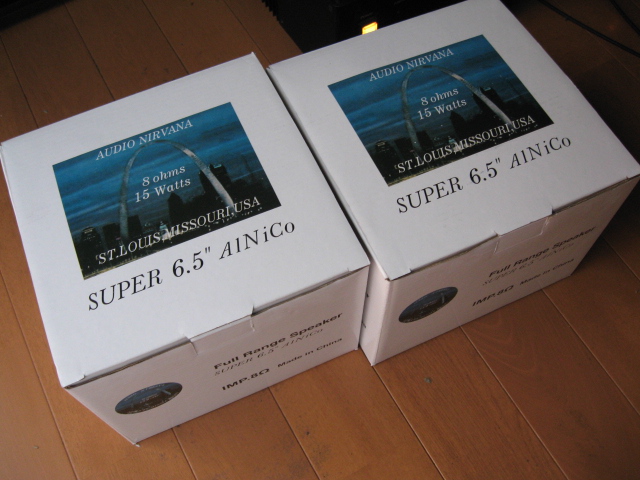

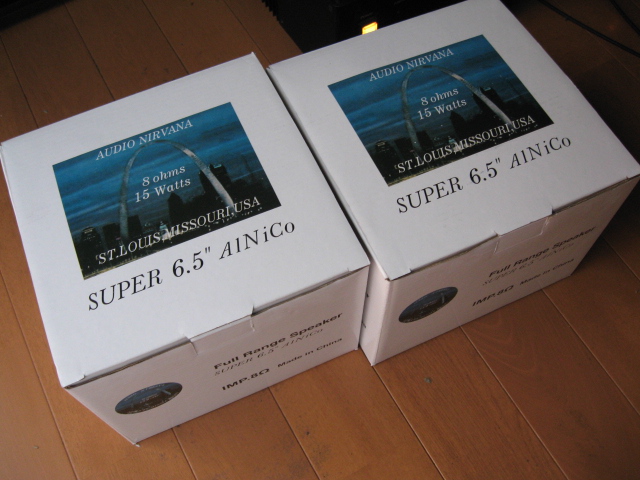

ご注文いただいた製品はまず海外からこのような荷姿で入荷してまいります。

製品確認のため開封いたします。

送られてきた製品が注文通りのものか、また大きな破損などないかをチェックします。

通常ここまでの確認作業で、その後お客様の方へ宅配便で発送いたしますが、今回エレックス様のご好意で、サイズ違いの同マグネットモデルの比較をさせていただきました。

ご注文頂いたのはAlnicoマグネットタイプの16センチと20センチで、何が凄いかといえば、その抱えている巨大な磁気回路でしょう。

16センチでこのサイズで、一般的なフルレンジユニットの常識をはるかに超えています。

20センチを手前にして2つを並べてみました。

20センチの方も尋常ではない大きさです。

上から見ると

様々な海外からの製品を取り扱ってみると、日本の製品に比較して外箱が一部つぶれていたり、製品の仕上げが多少雑だったり、ほこり等が付着していたりする場合も多く見られ、手垢一つない綺麗に磨けあげられた国産品を見慣れている方にとっては、そこを見て不良品と判断される方も中にはいるようです。

もちろん全ての製品がそのようなわけではないのですが、これは日本と海外の物買い方の違いともいえます。

海外では買い手もある意味責任を持ちながら製品の選択をしますが、国内の場合完璧に用意されたものを提供するという、良い意味でのおもてなしがあるからかもしれません。

さて余談はさておき「Audio Niravana]のユニットはどうかといえば、その巨大なマグネットが物語るように、初期初動に優れ、分解能も非常に高く、しかも高音域まで広いレンジを持つ優れたユニットといえるでしょう。

変な癖のある音もせず、とてもクリアーで自然な音を奏でるユニットです。

最近流行の小型キャビネットでレンジを稼ぐ低能率ユニットのようなもどかしさとは無縁で、スパッとストレートな音が出て来ます。

ボーカルは明瞭でクリーアーで艶やかな声を奏でますし、オーケストラは各パートの一つ一つがはっきり聞き取れるほど明瞭で、ジャズはアタック音などの切れは抜群によく、ロックはその激しいエネルギッシュさを伝えます。

小さなキャビネットに詰め込んでの使用ではユニットの良さが生かしきれないので、かなり大きめのキャビネットの方が相性がいいようです。

またフロントロードホーンやバックロードホーンなども相性がよさそうですね。

個人的にはショートフロントホーン付きのバックロードホーンで浪々と鳴らしてみたいユニットです。

このユニットのパフォーマンスの前に撃沈する世界的有名な名器達は意外に多いかもしれません。

かなりワイドレンジですので、大型マルチシステムをまとめるためのリファレンスとしてもお勧めできるユニットですね。

サムライジャパンでございます。

サムライジャパンのオーディオに関するブログは、協力店である栃木の足利市にあるエレックス様のブログに掲載していましたが、今回サムライジャパン専用のブログとして、こちらへ引越しをいたしました。

もちろん従来通りエレックス様のブログへの投稿は続けますが、サムライジャパンに特化した専用の内容で記事のアップも行っていきます。

当面は従来のエレックス様のブログに掲載した内容を切り分けて掲載しますが、今後こちらだけ専用の内容としても記事をアップしていきます。

そのようなわけで、みなさまよろしくお願いいたします。

では早速ではございますが、今回は「Audio Niravana]というアメリカメーカー企画のスピーカーユニットについてご紹介させていただきます。

オーディオニルバーナ

JBL タンノイ ALTECなら多くの方もご存知ですし、ダイヤトーン ヤマハ TADなどの国産ブランドも多くの方がご存知のはずです。

しかし「Audio Niravana]と聞いて、「あ~なほどぉ~」とピンとくるマニアの方は比較的少ないのではないでしょうか?

このブランドはフルレンジユニットを専門とするアメリカのブランドで、15インチのフェライトモデルに2ウエイ同軸ユニットを持つ以外、3~15インチまでフルレンジユニットのラインナップになります。

もちろんフルレンジユニットなど世の中に数え切れないほどあるわけですが、なぜ「Audio Niravana]をご紹介したいかといえば、その驚異的なパフォーマンスの高さがあるからです。

フルレンジといってもピンからキリまでありますし、ダイヤトーンのP610やテクニクスの通称ゲンコツ、アルテックのパンケーキやラウザーなどの名器も数多く存在します。

もちろんそれらは素晴らしいユニットですが、「Audio Niravana]もそれらを凌駕する優れたユニットなのです。

今回エレックス様から16センチと20センチのご注文を頂いたので、その様子をご紹介させていただきます。

ご注文いただいた製品はまず海外からこのような荷姿で入荷してまいります。

製品確認のため開封いたします。

送られてきた製品が注文通りのものか、また大きな破損などないかをチェックします。

通常ここまでの確認作業で、その後お客様の方へ宅配便で発送いたしますが、今回エレックス様のご好意で、サイズ違いの同マグネットモデルの比較をさせていただきました。

ご注文頂いたのはAlnicoマグネットタイプの16センチと20センチで、何が凄いかといえば、その抱えている巨大な磁気回路でしょう。

16センチでこのサイズで、一般的なフルレンジユニットの常識をはるかに超えています。

20センチを手前にして2つを並べてみました。

20センチの方も尋常ではない大きさです。

上から見ると

様々な海外からの製品を取り扱ってみると、日本の製品に比較して外箱が一部つぶれていたり、製品の仕上げが多少雑だったり、ほこり等が付着していたりする場合も多く見られ、手垢一つない綺麗に磨けあげられた国産品を見慣れている方にとっては、そこを見て不良品と判断される方も中にはいるようです。

もちろん全ての製品がそのようなわけではないのですが、これは日本と海外の物買い方の違いともいえます。

海外では買い手もある意味責任を持ちながら製品の選択をしますが、国内の場合完璧に用意されたものを提供するという、良い意味でのおもてなしがあるからかもしれません。

さて余談はさておき「Audio Niravana]のユニットはどうかといえば、その巨大なマグネットが物語るように、初期初動に優れ、分解能も非常に高く、しかも高音域まで広いレンジを持つ優れたユニットといえるでしょう。

変な癖のある音もせず、とてもクリアーで自然な音を奏でるユニットです。

最近流行の小型キャビネットでレンジを稼ぐ低能率ユニットのようなもどかしさとは無縁で、スパッとストレートな音が出て来ます。

ボーカルは明瞭でクリーアーで艶やかな声を奏でますし、オーケストラは各パートの一つ一つがはっきり聞き取れるほど明瞭で、ジャズはアタック音などの切れは抜群によく、ロックはその激しいエネルギッシュさを伝えます。

小さなキャビネットに詰め込んでの使用ではユニットの良さが生かしきれないので、かなり大きめのキャビネットの方が相性がいいようです。

またフロントロードホーンやバックロードホーンなども相性がよさそうですね。

個人的にはショートフロントホーン付きのバックロードホーンで浪々と鳴らしてみたいユニットです。

このユニットのパフォーマンスの前に撃沈する世界的有名な名器達は意外に多いかもしれません。

かなりワイドレンジですので、大型マルチシステムをまとめるためのリファレンスとしてもお勧めできるユニットですね。

PR

| 2013/02/04 10:09 |

YAMAHA GT2000 YSA-2 針圧調整 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、フランスにあるスピーカーユニットのメーカーである、PHY-HPというブランドについてご紹介いたしました。

クラスサイズを考えると高額ユニットとなりますが、その独創的な発想と音質にこだわるポリシーなどを考えても、非常に魅力を感じるユニットです。

JBLやTANNY ALTECなどのようなブランド力や知名度こそありませんが、往年の名機では到達できないすばらしい音の世界を再現してくれるでしょう。

ただここまでの徹底した能力を求めない方のほうが大多数ですので、そのような方向性で寛容な使い方ができるAudioNirvanaのALNICマグネットモデルは、そのパフォーマンス能力とコストを考えると非常にリーズナブルなのでしょうね。

さて7月も半ばに差し掛かり、九州など豪雨で大変な思いをされている方も多い事と思います。

日々夏らしい気温になり、エアコンをかけないと我慢できない日も出てきました。

そんな気温に大きく左右されてしまうのが、アナログオーディオの面倒なところです。

カンチレバーを支えるダンパーがあるため、このダンパーの弾性が温度に左右されやすい事もあるため、気温によっては微妙な針圧調整が必要になってきます。

この針圧ですが、基本的にカートリッジそれぞれの設計時の性能を維持するため、指定以外での加圧や減圧を避けないと、適切なレコード再生ができないばかりではなく、カートリッジ本体の寿命にも大きく影響してしまいます。

それぞれの指定針圧は、様々な形式のトーンアームに取り付けても、適切にレコード面をトレースさせるために必要な針圧です。

長年アナログ再生をされてきた方にとってはごく当たり前な儀式のようなもので、ご使用になるトーンアームやカートリッジの組み合わせによって、最適な針圧をきちんと把握されている方も多いと思いますが、時には急激な気候変動で少し再生音がびりついたり、あるいは暗く曇った音になったしまったりと、何かにつけて面倒なものです。

その点一年中イージーに扱えるCDプレーヤーは非常に便利この上ないもので、私の場合聴く音楽のジャンルも曲も住み分けができていますけど、今でもアナログを続けている理由に、アナログでしか聞く事のできない音の世界をご存知の方も多いと思います。

もちろんそんな音の世界、気にならない人にとっては何の話というような微小なレベルですので、そんなのを知らなくてもオーディオを十分楽しめるのは間違いありません。

でも私もそうなのですが、どうしても繊細で微細な空間を漂うようなあの音を知ってしまうと、やはりやめられないものですね。

さてそのようなわけで、私のところも夏向けに針圧調整をしてみました。

今まで数回に分けてブログに書き込んだように、最近トーンアームのアームパイプを大幅に改造しました。

改造前の純正のアームパイプの時もそうでしたが、比較的感度がいいアームのためか、指定針圧内の下限付近の軽針圧のほうが非常に相性がよかったのです。

今回のアームパイプ改造に関しても、指定針圧の下限を目安にに針圧をあわせて試聴を繰り返していました。

改造前までは、標準より重めにすると解像力や分解能、音の透明度などが落ちてくる傾向があったため、冬の時期でも標準針圧までがベストでした。

今回アームパイプを改造したのに伴い、トーンアームの感度が劇的に向上し、音の透明度、分解能や解像力など、まるでカートリッジを大幅にグレードアップしたと思えるほど再生音が変化しました。

それにあわせ、適正針圧も探ってみたのです。

結果からいえば、指定針圧の下限を超えた軽針圧がベスト。

指定針圧1.7グラム/+-0.3ですが、改造前は通年を通して1.4グラムで、それ以下の針圧にするとトレースがやや不安定になりやすかったものです。

しかしアームパイプを改造した現在、1.1がベスト針圧です。

1.0よりも軽くすると少し不安定になりそうなので、1.0ぐらいが現状での下限あたりでしょうか。

また上限はやはり1.3ぐらいになりそうです。

アームパイプ改造に伴い、アームパイプ内部の配線材の引き回しも、極力アームの回転に関してストレスがかからないように工夫したのもひとつの理由かもしれません。

以前はどうしても内周付近でインサイドフォースキャンセラーと同じようなテンションがかかりやすく、それで少し音を曇らせたりもしていましたので、それを改善しようと引き出し後のケーブルが自由に稼動しやすいように工夫してみたのです。

その影響もあって、外周も内周も非常にクリアーな再生ができ、トラッキングエラーの影響も無視しても問題ない状態になりました。

これだけでも再生音が大きく変化するのは、アナログの楽しさでもありまた難しい部分でもあります。

知らない人が見たら、何やってるの?

そんなことしてみても気のせいだよと笑われてしまうような話ですけど、そこから聞こえてくる音楽の世界を知れば知るほど病み付きになってしまい、もう後戻りができない大馬鹿野朗といえるかもしれません。

でも規定針圧以下にベストな針圧があったとは、やはりアナログは奥が深い世界です。

もうどのレコードをかけても思わずにやけてしまう、そんな音が聞こえるようになってしまいました。

アームパイプ改造前の音を思い起こすと、今までいかに自分が調整を含めて疎かにしていたのかとさえ思えます。

それでも他のお宅で聴くアナログプレーヤーよりも、解像力も分解能も透明感もはるかに上だと思っていたのですけどね。

でも今聞こえて来る音は、まるでおとぎの世界の魔法をかけらたような、まったく別次元の音楽が聞こえてきます。

でもこんな気づき、段ボール箱に入れられているにもかかわらず、その繊細な音を見事に表現する能力を持つ、AudioNirvanaの入力信号に対する反応のよさが無ければなかなか達成できなかった話です。

このような繊細な音の変化は、それを再現できないスピーカーでは気がつく事もできませんからね。

もちろん自分のお気に入りの音が出ていれば、それで問題がない話ですけどね。

日々暑くなってきましたが、皆さんも一度針圧調整などからアナログプレーヤーの調整をしてみてはいかがでしょう。

意外と調整を疎かにしていたなんていうことに気がつく事もありますからね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回のブログでは、フランスにあるスピーカーユニットのメーカーである、PHY-HPというブランドについてご紹介いたしました。

クラスサイズを考えると高額ユニットとなりますが、その独創的な発想と音質にこだわるポリシーなどを考えても、非常に魅力を感じるユニットです。

JBLやTANNY ALTECなどのようなブランド力や知名度こそありませんが、往年の名機では到達できないすばらしい音の世界を再現してくれるでしょう。

ただここまでの徹底した能力を求めない方のほうが大多数ですので、そのような方向性で寛容な使い方ができるAudioNirvanaのALNICマグネットモデルは、そのパフォーマンス能力とコストを考えると非常にリーズナブルなのでしょうね。

さて7月も半ばに差し掛かり、九州など豪雨で大変な思いをされている方も多い事と思います。

日々夏らしい気温になり、エアコンをかけないと我慢できない日も出てきました。

そんな気温に大きく左右されてしまうのが、アナログオーディオの面倒なところです。

カンチレバーを支えるダンパーがあるため、このダンパーの弾性が温度に左右されやすい事もあるため、気温によっては微妙な針圧調整が必要になってきます。

この針圧ですが、基本的にカートリッジそれぞれの設計時の性能を維持するため、指定以外での加圧や減圧を避けないと、適切なレコード再生ができないばかりではなく、カートリッジ本体の寿命にも大きく影響してしまいます。

それぞれの指定針圧は、様々な形式のトーンアームに取り付けても、適切にレコード面をトレースさせるために必要な針圧です。

長年アナログ再生をされてきた方にとってはごく当たり前な儀式のようなもので、ご使用になるトーンアームやカートリッジの組み合わせによって、最適な針圧をきちんと把握されている方も多いと思いますが、時には急激な気候変動で少し再生音がびりついたり、あるいは暗く曇った音になったしまったりと、何かにつけて面倒なものです。

その点一年中イージーに扱えるCDプレーヤーは非常に便利この上ないもので、私の場合聴く音楽のジャンルも曲も住み分けができていますけど、今でもアナログを続けている理由に、アナログでしか聞く事のできない音の世界をご存知の方も多いと思います。

もちろんそんな音の世界、気にならない人にとっては何の話というような微小なレベルですので、そんなのを知らなくてもオーディオを十分楽しめるのは間違いありません。

でも私もそうなのですが、どうしても繊細で微細な空間を漂うようなあの音を知ってしまうと、やはりやめられないものですね。

さてそのようなわけで、私のところも夏向けに針圧調整をしてみました。

今まで数回に分けてブログに書き込んだように、最近トーンアームのアームパイプを大幅に改造しました。

改造前の純正のアームパイプの時もそうでしたが、比較的感度がいいアームのためか、指定針圧内の下限付近の軽針圧のほうが非常に相性がよかったのです。

今回のアームパイプ改造に関しても、指定針圧の下限を目安にに針圧をあわせて試聴を繰り返していました。

改造前までは、標準より重めにすると解像力や分解能、音の透明度などが落ちてくる傾向があったため、冬の時期でも標準針圧までがベストでした。

今回アームパイプを改造したのに伴い、トーンアームの感度が劇的に向上し、音の透明度、分解能や解像力など、まるでカートリッジを大幅にグレードアップしたと思えるほど再生音が変化しました。

それにあわせ、適正針圧も探ってみたのです。

結果からいえば、指定針圧の下限を超えた軽針圧がベスト。

指定針圧1.7グラム/+-0.3ですが、改造前は通年を通して1.4グラムで、それ以下の針圧にするとトレースがやや不安定になりやすかったものです。

しかしアームパイプを改造した現在、1.1がベスト針圧です。

1.0よりも軽くすると少し不安定になりそうなので、1.0ぐらいが現状での下限あたりでしょうか。

また上限はやはり1.3ぐらいになりそうです。

アームパイプ改造に伴い、アームパイプ内部の配線材の引き回しも、極力アームの回転に関してストレスがかからないように工夫したのもひとつの理由かもしれません。

以前はどうしても内周付近でインサイドフォースキャンセラーと同じようなテンションがかかりやすく、それで少し音を曇らせたりもしていましたので、それを改善しようと引き出し後のケーブルが自由に稼動しやすいように工夫してみたのです。

その影響もあって、外周も内周も非常にクリアーな再生ができ、トラッキングエラーの影響も無視しても問題ない状態になりました。

これだけでも再生音が大きく変化するのは、アナログの楽しさでもありまた難しい部分でもあります。

知らない人が見たら、何やってるの?

そんなことしてみても気のせいだよと笑われてしまうような話ですけど、そこから聞こえてくる音楽の世界を知れば知るほど病み付きになってしまい、もう後戻りができない大馬鹿野朗といえるかもしれません。

でも規定針圧以下にベストな針圧があったとは、やはりアナログは奥が深い世界です。

もうどのレコードをかけても思わずにやけてしまう、そんな音が聞こえるようになってしまいました。

アームパイプ改造前の音を思い起こすと、今までいかに自分が調整を含めて疎かにしていたのかとさえ思えます。

それでも他のお宅で聴くアナログプレーヤーよりも、解像力も分解能も透明感もはるかに上だと思っていたのですけどね。

でも今聞こえて来る音は、まるでおとぎの世界の魔法をかけらたような、まったく別次元の音楽が聞こえてきます。

でもこんな気づき、段ボール箱に入れられているにもかかわらず、その繊細な音を見事に表現する能力を持つ、AudioNirvanaの入力信号に対する反応のよさが無ければなかなか達成できなかった話です。

このような繊細な音の変化は、それを再現できないスピーカーでは気がつく事もできませんからね。

もちろん自分のお気に入りの音が出ていれば、それで問題がない話ですけどね。

日々暑くなってきましたが、皆さんも一度針圧調整などからアナログプレーヤーの調整をしてみてはいかがでしょう。

意外と調整を疎かにしていたなんていうことに気がつく事もありますからね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 10:08 |

GT2000 YSA-2 トーンアーム改造を終えて |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

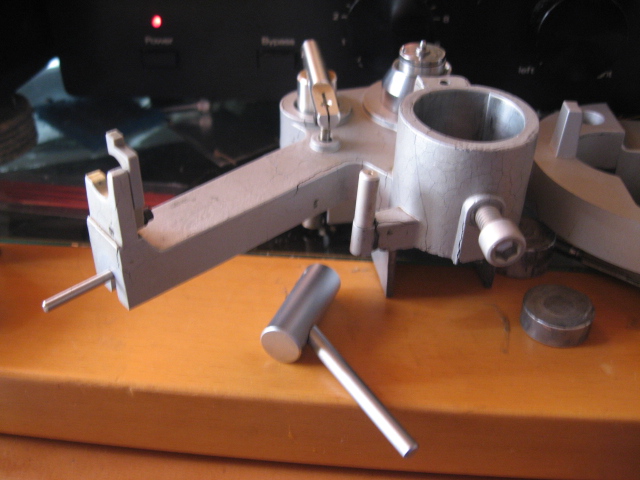

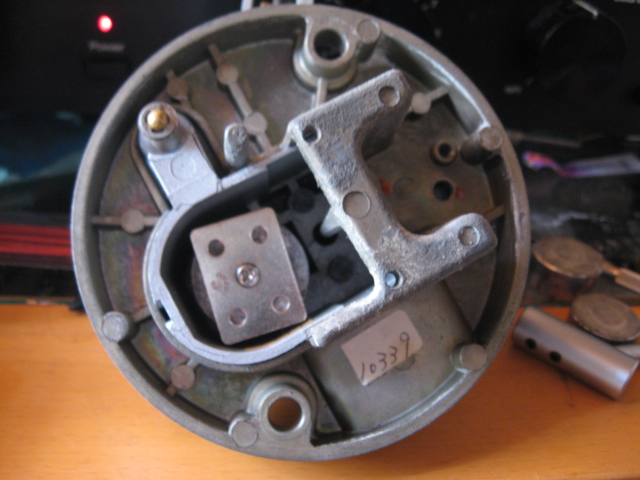

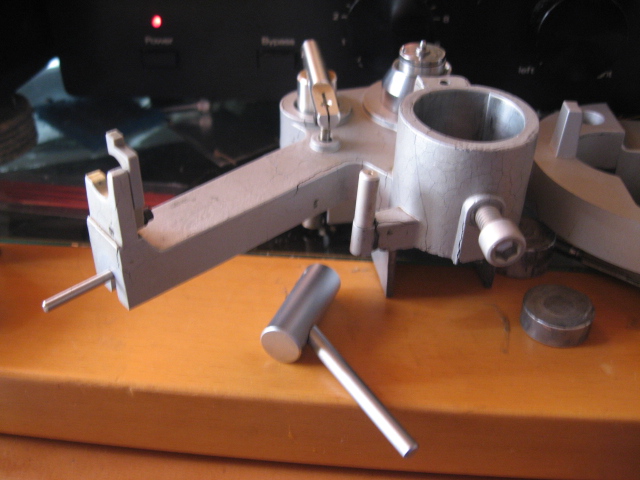

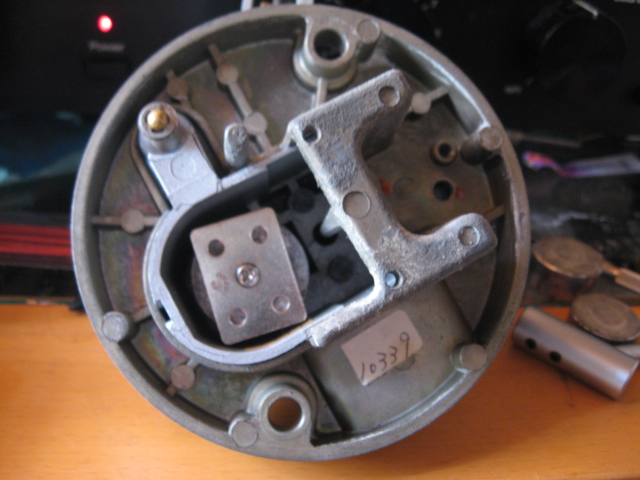

さてここ数回に分けてYAMAHAのGT2000に装備してある、YSA-2ピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話をしました。

最終的には純正のアームパイプである、真鍮製の肉薄パイプからアルミ、カーボンと経て、最終的にはカーボンパイプ内にアルミパイプを入れた仕様となりました。

最終的に透明感、解像力、スピード感などなど、どれも以前の純正のときとは比較にならないほどの、スーパーアナログのサウンドへと激変向上しました。

改造前に聴いていたレコードなどをかければ、まるで別なレコードを聴いているのかと感じるほど、繊細で微小な音までクッキリと聞き取れるようになったのです。

正直改造した自分自身がその激変ぶりに驚いているわけで、以前はカートリッジの限界かとさえ思えていたほど十分な再生ができていたと自負していたにもかかわらず、今の音を聞いている限り、どれだけ詰めが甘かったのかとさえ感じるのです。

もう同じカートリッジのピックアップとは思えないほど、その情報量の多さと正確さは、改造前と比較できないレベルです。

トーンアームで音が大きく変わる事は十分知っていましたけど、基本的にアームベースも軸受け部も純正のままですし、変えたのは先端のアームパイプとヘッドシェルだけです。

確かにヘッドシェルを変えると音が激変する事もありますし、リード線ひとつでもその情報量や音の変化が大きく聞き取れますので、当然と言えば当然の話なのでしょう。

さて一連の改造を経て、何が音に対して大きな影響があったのかを考えてみれば、トーンアームの剛性がもろに影響していそうです。

それと付随して、アームパイプの共振の発生を抑える事も重要な要素でしょう。

一般的にトーンアームパイプの材質を見てみれば、ステンレスパイプ、真鍮パイプ、アルミパイプ、マグネシウムパイプ、カーボンパイプ、樹脂、木製など、様々な材質のトーンアームが世の中にあります。

基本的に非磁性体の材質であれば、ある程度の強度を持たせれば使えます。

また固有の共振などの発生も少なければなおいいのでしょう。

最終的な仕様である、カーボンパイプ内へのアルミパイプ挿入は、パイプ全体の剛性アップはもちろん、アームパイプの共振の発生も抑制される効果もあったようで、それらの相乗効果が好結果をもたらしたのではないでしょうか。

もちろん途中でオーディオテクニカ製のヘッドシェルへの換装というのも大きな効果のひとつで、それらの効果がカートリッジのピックアップ能力を大きく向上させたのだと思います。

とりあえずここまでの改造で予想外に大きな効果を得られたため、アームパイプの改造は一段落というところでしょう。

その後としては、オーディオテクニカ製のヘッドシェルであれば、基本的にボルトオンで換装できるため、いずれヘッドシェルによる音質変化について実験しようと思いますのでお楽しみに。

今回の私のように、アームパイプ改造は音質に対する影響が非常に大きいのですが、どのトーンアームでもできる話ではありませんし、ましてやヘッドシェルを交換するようなチューニングレベルと言う話ではなく、ある意味ノーマルの破壊から始めるような話ですので、現在お気に入りのトーンアームをお持ちの方はけしてまねをしないでください。

それなら新しいトーンアームに乗せ代えるほうが確実で安全です。

絶滅危惧種のアナログオーディオですけど、海外メーカーは今でも積極的に活動を行っているようです。

上記した画像のように、新しいトーンアームの多くは、カーボンパイプなどの新素材を用いるケースが多いようで、実際私が試した結果から、剛性の点も制振という点でも有効な選択なのでしょう。

もちろん金属製であっても、その材質や構造などもかなり研究されているのではないでしょうか。

ただ剛性アップや加工性の関係からなのでしょうけど、その大半はストレートアームになりますので、オルトフォンのSPUファンの方や、ノスタルジックなビンテージオーディオマニアの方が使う、ユニバーサル対応のS字アームなどは残念ながら金属パイプ製しか選べません。

ただピックアップ性や解像力の高いカートリッジをお使いの方なら、その能力を最大限に高める上では、これらの最新式トーンアームは魅力的な製品かもしれませんね。

とはいっても、トーンアーム単体といってもけして安い買い物ではありません。

ある程度のレベルになると、CDでは聴けないような音を再生できるアナログの世界ですが、実際そこまでのコストを考えると、ちょっと躊躇してしまうのも事実です。

でもお金をかける前に、一度きちんと整備をし、繊細さが要求されますけど適切なセッティングを含め、お手元のプレーヤーのチューニングをきちんとしてみると、意外と手を抜いて鳴らしていたなんていうことに気がつく事も多いものです。

今回の私のアームパイプ改造も、整備がきっかけで始まったのですからね。

ということで今回はここまで。

次回また楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さてここ数回に分けてYAMAHAのGT2000に装備してある、YSA-2ピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話をしました。

最終的には純正のアームパイプである、真鍮製の肉薄パイプからアルミ、カーボンと経て、最終的にはカーボンパイプ内にアルミパイプを入れた仕様となりました。

最終的に透明感、解像力、スピード感などなど、どれも以前の純正のときとは比較にならないほどの、スーパーアナログのサウンドへと激変向上しました。

改造前に聴いていたレコードなどをかければ、まるで別なレコードを聴いているのかと感じるほど、繊細で微小な音までクッキリと聞き取れるようになったのです。

正直改造した自分自身がその激変ぶりに驚いているわけで、以前はカートリッジの限界かとさえ思えていたほど十分な再生ができていたと自負していたにもかかわらず、今の音を聞いている限り、どれだけ詰めが甘かったのかとさえ感じるのです。

もう同じカートリッジのピックアップとは思えないほど、その情報量の多さと正確さは、改造前と比較できないレベルです。

トーンアームで音が大きく変わる事は十分知っていましたけど、基本的にアームベースも軸受け部も純正のままですし、変えたのは先端のアームパイプとヘッドシェルだけです。

確かにヘッドシェルを変えると音が激変する事もありますし、リード線ひとつでもその情報量や音の変化が大きく聞き取れますので、当然と言えば当然の話なのでしょう。

さて一連の改造を経て、何が音に対して大きな影響があったのかを考えてみれば、トーンアームの剛性がもろに影響していそうです。

それと付随して、アームパイプの共振の発生を抑える事も重要な要素でしょう。

一般的にトーンアームパイプの材質を見てみれば、ステンレスパイプ、真鍮パイプ、アルミパイプ、マグネシウムパイプ、カーボンパイプ、樹脂、木製など、様々な材質のトーンアームが世の中にあります。

基本的に非磁性体の材質であれば、ある程度の強度を持たせれば使えます。

また固有の共振などの発生も少なければなおいいのでしょう。

最終的な仕様である、カーボンパイプ内へのアルミパイプ挿入は、パイプ全体の剛性アップはもちろん、アームパイプの共振の発生も抑制される効果もあったようで、それらの相乗効果が好結果をもたらしたのではないでしょうか。

もちろん途中でオーディオテクニカ製のヘッドシェルへの換装というのも大きな効果のひとつで、それらの効果がカートリッジのピックアップ能力を大きく向上させたのだと思います。

とりあえずここまでの改造で予想外に大きな効果を得られたため、アームパイプの改造は一段落というところでしょう。

その後としては、オーディオテクニカ製のヘッドシェルであれば、基本的にボルトオンで換装できるため、いずれヘッドシェルによる音質変化について実験しようと思いますのでお楽しみに。

今回の私のように、アームパイプ改造は音質に対する影響が非常に大きいのですが、どのトーンアームでもできる話ではありませんし、ましてやヘッドシェルを交換するようなチューニングレベルと言う話ではなく、ある意味ノーマルの破壊から始めるような話ですので、現在お気に入りのトーンアームをお持ちの方はけしてまねをしないでください。

それなら新しいトーンアームに乗せ代えるほうが確実で安全です。

絶滅危惧種のアナログオーディオですけど、海外メーカーは今でも積極的に活動を行っているようです。

上記した画像のように、新しいトーンアームの多くは、カーボンパイプなどの新素材を用いるケースが多いようで、実際私が試した結果から、剛性の点も制振という点でも有効な選択なのでしょう。

もちろん金属製であっても、その材質や構造などもかなり研究されているのではないでしょうか。

ただ剛性アップや加工性の関係からなのでしょうけど、その大半はストレートアームになりますので、オルトフォンのSPUファンの方や、ノスタルジックなビンテージオーディオマニアの方が使う、ユニバーサル対応のS字アームなどは残念ながら金属パイプ製しか選べません。

ただピックアップ性や解像力の高いカートリッジをお使いの方なら、その能力を最大限に高める上では、これらの最新式トーンアームは魅力的な製品かもしれませんね。

とはいっても、トーンアーム単体といってもけして安い買い物ではありません。

ある程度のレベルになると、CDでは聴けないような音を再生できるアナログの世界ですが、実際そこまでのコストを考えると、ちょっと躊躇してしまうのも事実です。

でもお金をかける前に、一度きちんと整備をし、繊細さが要求されますけど適切なセッティングを含め、お手元のプレーヤーのチューニングをきちんとしてみると、意外と手を抜いて鳴らしていたなんていうことに気がつく事も多いものです。

今回の私のアームパイプ改造も、整備がきっかけで始まったのですからね。

ということで今回はここまで。

次回また楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 10:07 |

YAMAHAGT2000 YSA-2 再びチューニング |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回定期的に来る置き薬の営業マンの方が、うちのダンボールスペシャルのAudioNirvanaのフルレンジの音に驚かれたという話をしました。

前にも話したようにその方はオーディオにまったく興味はなく、音楽は聴くけど聴ければなんでもいいというスタンスの方ですので、オーディオの関する基礎知識も先入観もまったくない素人さんです。

でもその方は、ご近所に住むオーディオマニアの方のお宅で自慢の音楽を聞かされるものの、なにやら物凄いシステムを聴かされても何がいいのかさっぱり判らなかったそうですが、うちのダンボールスペシャルはよく判りやすいと話していました。

たぶん心当たりがある方も多いかもしれませんが、オーディオを長らく続けていると、様々な情報や知識が入ってきます。

そんな中から時として偏った固定概念を持ってしまう事も少なくありません。

これは私自身も何度も経験ありますけど、もちろん適切な経験や情報ならいいのですが、中には誤った情報や経験を鵜呑みしてしまう間違いも起こしてしまう事があります。

そのために本来の自分の求める方向性と異なるところで自己陶酔なんていうことに・・・

さて先ほどの営業マンの方は、オーディオに関する既成概念がまったくなかったため、おそらくAudioNirvanaのその実力の片鱗をストレートに感じる事ができたのかもしれません。

うちに来る友人の中にはオーディオを少しかじったものもいますので、その惨たらしい段ボールの姿を見ただけ、絶対酷い音がすると確信していたという者もいました。

もちろん音を聴いた後はは酷いなんて言わず、既成概念外の体験は、相当意外な経験をしたと思っていたようですね。

これなんかも、高剛性高質量主義を主張してきた私がすること自体、自分でも驚くほど的外れだったわけで、今まで語られてきたオーディオの常識がすべて正しいとは限らない一面を表しているのでしょう。

常識のある健全なオーディオマニアならこんな非常識な鳴らし方などは絶対しないでしょうし、不健全極まりないと一蹴してしまうところですが、機械としてみればダンボールズペシャルはどうしようもない物かもしれませんけど、見た目が惨い楽器としてみれば、さっぱり役立たずというわけではない事を、先の営業マンの方に教えられたようなものです。

さて今回のお話ですが、少し前に何度かに分けてご紹介してきた、YAMAHAGT2000のYSA-2というトーンアーム改造の続編になります。

といっても見た目が変わったという話ではありません。

一連のトーンアームパイプに関しては、純正の真鍮メッキ仕上げのパイプ、純正の2倍の肉厚を持つ汎用のアルミパイプ、そしてドライカーボンのパイプ、最後にオーディオテクニカのヘッドシェル加工装着という流れでお話してきました。

パイプ単体で言えば、純正パイプはチーンと高い音で響く感じで、メッキの影響か質量の影響かはわかりませんが、低い周波数の共振も混在しているような一面がありました。

元々純正アームの場合は中にナイロンのガイドに差し込まれた、4本の内部配線用の銅線の単線が入っていましたが、私はカートリッジから端子まで無接点化するためにそれを抜いていますので、もしかしたらその単線が共振を抑えていた可能性があります。

ただ無接点化後の一皮向けた世界を聴いた限り、純正に戻す気など起きなかったものです。

しかしこのアームパイプに関してはだいぶ前から気にはなっていたところなのですが、正直不満もなかったためそのまま放置していたのです。

そこで純正アームの共振を抑制する実験を始めたのです。

結果的にその実験を繰り返すうちに、以前バイクの軽量化をするためとして、ステー製作のために購入していたパイプ類の残骸が出てきたので、寸法を測ったところアームパイプとして使用できそうだったので改造を始めたのです。

各パイプの変更の様子は以前のブログを参照してもらうとして、現在のカーボンパイプが圧倒的によかったものの、良い面を持ちながらも採用されなかったアルミパイプも、純正よりもはるかに良かったのです。

実際現在の仕様は改造前の純正時とは比較にならないほど次元の高いクオリティーですが、前回パイプ付け根のネジの増し締めを行ってさらに音が変わった様子から、もう少し剛性アップ出来ないものかと考えていたのです。

手持ちの細いパイプを見てみると、ストンとカーボンパイプ内に入れられる真鍮パイプがあったのですけど、これだと緩すぎるので、内部にエポキシを流し込んで固定しようかなどと考えていました。

もうひとつほかにアルミパイプがあったのですが、これは入らないだろうと思っていたものでしたけど、試しにねじ込んでみると入るではありませんか。

そこでアルミパイプ表面にエポキシ系のアルミパテを塗り、カーボンパイプにねじ込みました。

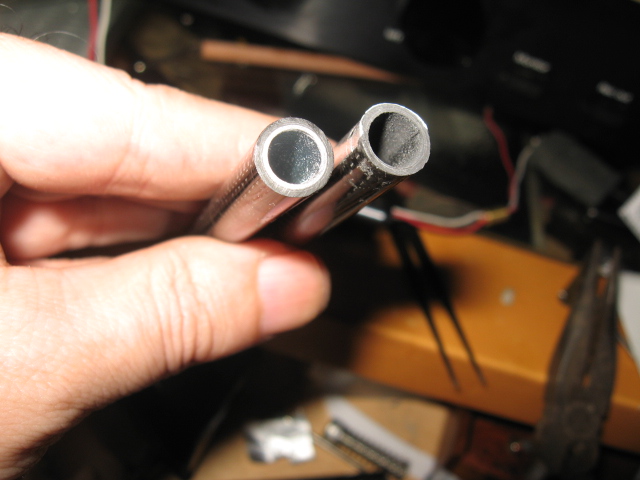

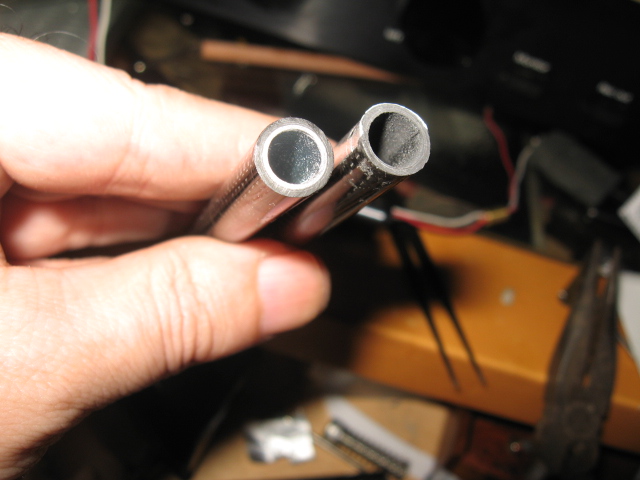

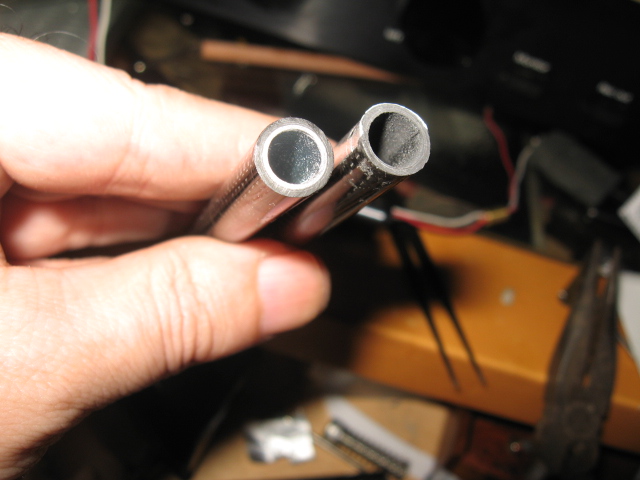

右側がはじめのテストで使用したカーボンパイプで、左が現在の仕様にアルミパイプを挿入したもので、見てのとおり誂え品のようにジャストサイズ。

これでパイプ単体の剛性はさらに向上するはずです。

ただ心配なのは異種材質の組み合わせによる共振の発生や、逆に制震の度が過ぎてしまい、つまらない音になってしまったり、音がぼやける心配です。

ともあれエポキシが固まるまではしばらく放置。

そして緊張の初音だしとなりました。

視聴用のレコードは例の再生困難レコードであるブラムースのアルバムです。

口があんぐり開いて、頬が弛んでにやけてしまいました。

初っ端から断然透明感が違い、不要共振が抑えられたからでしょうか、微弱な弱小音の再現性が桁違いの激変。

さらに音に対する陰影感が出てきて、とても実体感のある音になってます。

もはや音質劣悪レコードというより、ごく普通の複雑な音が混ざるレコードです。

このアルバム、以前に何度か世界の名機といわれるプレーヤーをお持ちの所で鳴らしたことがありますが、正直透明度やスピード感、解像度など、すべてにおいてうちのGT2000レベルで鳴らす事ができないほど、アナログ泣かせの曲者なのです。

それだけプレーヤー関連の素質を試すのには最適なのです。

さてさてそんな音に気を良くした私は、次々にレコードをかけてみましたが、どれも今まで聴いた事がないようなレベルで再生できています。

透明感やスピード感、微弱信号の再生など、どれもすべて繊細に表現しています。

いったいどれだけアナログレコードには情報が入っているのでしょう。

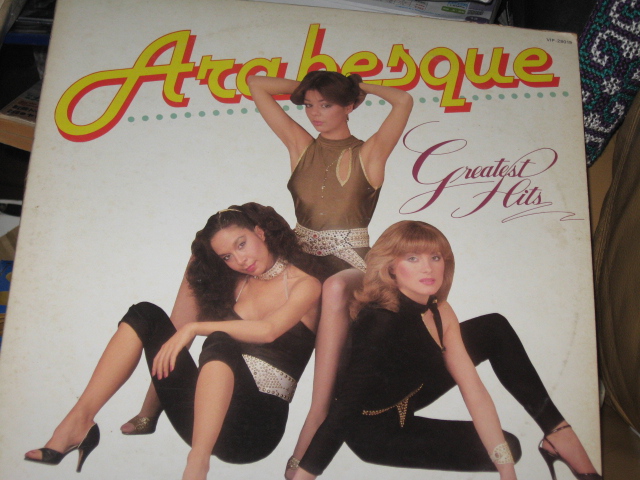

例の激烈粗悪な録音の代表格であるアラベスクのアルバムも、音は悪いものの以前と比べても生き生きと鳴るので、聴いていてまったく不快感も生まれません。

でもこの大きな変化ですが、それをものの見事に再現するAudioNirvanaの実力もひとつかもしれません。

実際音の変化に対する反応のよさではかなり優秀なP610の前期型でも聞いてみましたけど、もちろん的確に音の違いは出してくるものの、オーディオニルバーナ相手では分が悪すぎますね。

しかもダンボールスペシャルのくせにそんな繊細な音の違いを的確に表現できる実力は、やはり只者じゃないユニットですね。

これと比べると、個性的で魅力的な音は聞けるものの、どれをかけても単調な一本調子の世界の名機たちの多くは、世界の迷機に思えてきます。

あまりにも聴いていて気持ちがいいもので、ムーディーな雰囲気で音楽を楽しんでしまいました。

様々なジャンルを問わず、ほんとにこんな快音出すユニットはなかなかお目にかかれないものですね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しいお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回定期的に来る置き薬の営業マンの方が、うちのダンボールスペシャルのAudioNirvanaのフルレンジの音に驚かれたという話をしました。

前にも話したようにその方はオーディオにまったく興味はなく、音楽は聴くけど聴ければなんでもいいというスタンスの方ですので、オーディオの関する基礎知識も先入観もまったくない素人さんです。

でもその方は、ご近所に住むオーディオマニアの方のお宅で自慢の音楽を聞かされるものの、なにやら物凄いシステムを聴かされても何がいいのかさっぱり判らなかったそうですが、うちのダンボールスペシャルはよく判りやすいと話していました。

たぶん心当たりがある方も多いかもしれませんが、オーディオを長らく続けていると、様々な情報や知識が入ってきます。

そんな中から時として偏った固定概念を持ってしまう事も少なくありません。

これは私自身も何度も経験ありますけど、もちろん適切な経験や情報ならいいのですが、中には誤った情報や経験を鵜呑みしてしまう間違いも起こしてしまう事があります。

そのために本来の自分の求める方向性と異なるところで自己陶酔なんていうことに・・・

さて先ほどの営業マンの方は、オーディオに関する既成概念がまったくなかったため、おそらくAudioNirvanaのその実力の片鱗をストレートに感じる事ができたのかもしれません。

うちに来る友人の中にはオーディオを少しかじったものもいますので、その惨たらしい段ボールの姿を見ただけ、絶対酷い音がすると確信していたという者もいました。

もちろん音を聴いた後はは酷いなんて言わず、既成概念外の体験は、相当意外な経験をしたと思っていたようですね。

これなんかも、高剛性高質量主義を主張してきた私がすること自体、自分でも驚くほど的外れだったわけで、今まで語られてきたオーディオの常識がすべて正しいとは限らない一面を表しているのでしょう。

常識のある健全なオーディオマニアならこんな非常識な鳴らし方などは絶対しないでしょうし、不健全極まりないと一蹴してしまうところですが、機械としてみればダンボールズペシャルはどうしようもない物かもしれませんけど、見た目が惨い楽器としてみれば、さっぱり役立たずというわけではない事を、先の営業マンの方に教えられたようなものです。

さて今回のお話ですが、少し前に何度かに分けてご紹介してきた、YAMAHAGT2000のYSA-2というトーンアーム改造の続編になります。

といっても見た目が変わったという話ではありません。

一連のトーンアームパイプに関しては、純正の真鍮メッキ仕上げのパイプ、純正の2倍の肉厚を持つ汎用のアルミパイプ、そしてドライカーボンのパイプ、最後にオーディオテクニカのヘッドシェル加工装着という流れでお話してきました。

パイプ単体で言えば、純正パイプはチーンと高い音で響く感じで、メッキの影響か質量の影響かはわかりませんが、低い周波数の共振も混在しているような一面がありました。

元々純正アームの場合は中にナイロンのガイドに差し込まれた、4本の内部配線用の銅線の単線が入っていましたが、私はカートリッジから端子まで無接点化するためにそれを抜いていますので、もしかしたらその単線が共振を抑えていた可能性があります。

ただ無接点化後の一皮向けた世界を聴いた限り、純正に戻す気など起きなかったものです。

しかしこのアームパイプに関してはだいぶ前から気にはなっていたところなのですが、正直不満もなかったためそのまま放置していたのです。

そこで純正アームの共振を抑制する実験を始めたのです。

結果的にその実験を繰り返すうちに、以前バイクの軽量化をするためとして、ステー製作のために購入していたパイプ類の残骸が出てきたので、寸法を測ったところアームパイプとして使用できそうだったので改造を始めたのです。

各パイプの変更の様子は以前のブログを参照してもらうとして、現在のカーボンパイプが圧倒的によかったものの、良い面を持ちながらも採用されなかったアルミパイプも、純正よりもはるかに良かったのです。

実際現在の仕様は改造前の純正時とは比較にならないほど次元の高いクオリティーですが、前回パイプ付け根のネジの増し締めを行ってさらに音が変わった様子から、もう少し剛性アップ出来ないものかと考えていたのです。

手持ちの細いパイプを見てみると、ストンとカーボンパイプ内に入れられる真鍮パイプがあったのですけど、これだと緩すぎるので、内部にエポキシを流し込んで固定しようかなどと考えていました。

もうひとつほかにアルミパイプがあったのですが、これは入らないだろうと思っていたものでしたけど、試しにねじ込んでみると入るではありませんか。

そこでアルミパイプ表面にエポキシ系のアルミパテを塗り、カーボンパイプにねじ込みました。

右側がはじめのテストで使用したカーボンパイプで、左が現在の仕様にアルミパイプを挿入したもので、見てのとおり誂え品のようにジャストサイズ。

これでパイプ単体の剛性はさらに向上するはずです。

ただ心配なのは異種材質の組み合わせによる共振の発生や、逆に制震の度が過ぎてしまい、つまらない音になってしまったり、音がぼやける心配です。

ともあれエポキシが固まるまではしばらく放置。

そして緊張の初音だしとなりました。

視聴用のレコードは例の再生困難レコードであるブラムースのアルバムです。

口があんぐり開いて、頬が弛んでにやけてしまいました。

初っ端から断然透明感が違い、不要共振が抑えられたからでしょうか、微弱な弱小音の再現性が桁違いの激変。

さらに音に対する陰影感が出てきて、とても実体感のある音になってます。

もはや音質劣悪レコードというより、ごく普通の複雑な音が混ざるレコードです。

このアルバム、以前に何度か世界の名機といわれるプレーヤーをお持ちの所で鳴らしたことがありますが、正直透明度やスピード感、解像度など、すべてにおいてうちのGT2000レベルで鳴らす事ができないほど、アナログ泣かせの曲者なのです。

それだけプレーヤー関連の素質を試すのには最適なのです。

さてさてそんな音に気を良くした私は、次々にレコードをかけてみましたが、どれも今まで聴いた事がないようなレベルで再生できています。

透明感やスピード感、微弱信号の再生など、どれもすべて繊細に表現しています。

いったいどれだけアナログレコードには情報が入っているのでしょう。

例の激烈粗悪な録音の代表格であるアラベスクのアルバムも、音は悪いものの以前と比べても生き生きと鳴るので、聴いていてまったく不快感も生まれません。

でもこの大きな変化ですが、それをものの見事に再現するAudioNirvanaの実力もひとつかもしれません。

実際音の変化に対する反応のよさではかなり優秀なP610の前期型でも聞いてみましたけど、もちろん的確に音の違いは出してくるものの、オーディオニルバーナ相手では分が悪すぎますね。

しかもダンボールスペシャルのくせにそんな繊細な音の違いを的確に表現できる実力は、やはり只者じゃないユニットですね。

これと比べると、個性的で魅力的な音は聞けるものの、どれをかけても単調な一本調子の世界の名機たちの多くは、世界の迷機に思えてきます。

あまりにも聴いていて気持ちがいいもので、ムーディーな雰囲気で音楽を楽しんでしまいました。

様々なジャンルを問わず、ほんとにこんな快音出すユニットはなかなかお目にかかれないものですね。

という事で今回はここまで。

また次回楽しいお話をしたいと思います。

| 2013/02/04 10:07 |

YAMAHA GT2000その後 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ここ最近は、YAMAHAのGT2000というアナログプレーヤーの、YSA-2というアームパイプの改造に関して数回に分けて話してきました。

たぶんアナログに興味のない方にとっては退屈極まりない話ですし、ましてや絶滅危惧種のアナログの話など、多くの方にとってもほとんど無縁の話かもしれません。

それならCDプレーヤーやPCオーディオなど、最新のデジタル機器の話のほうがより多くの方が興味がある話ですし、そのような話をすれば喜ばれるかもしれないのですが、次世代の情報量が多いデジタル音源には興味があるものの、元来アナログ人間なので、どうしてもアナログの話をしたくなってしまうのです。

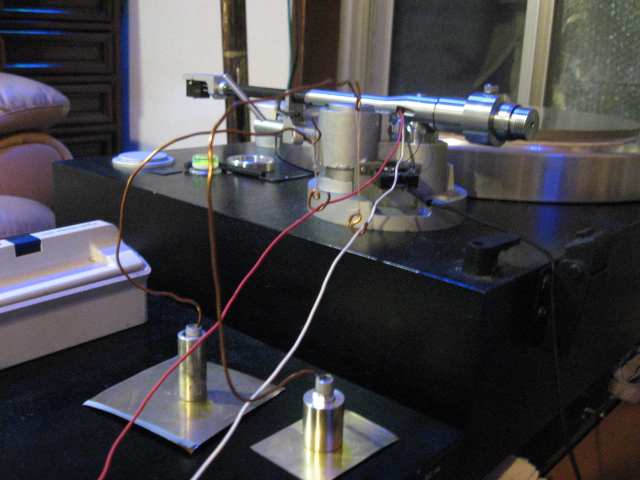

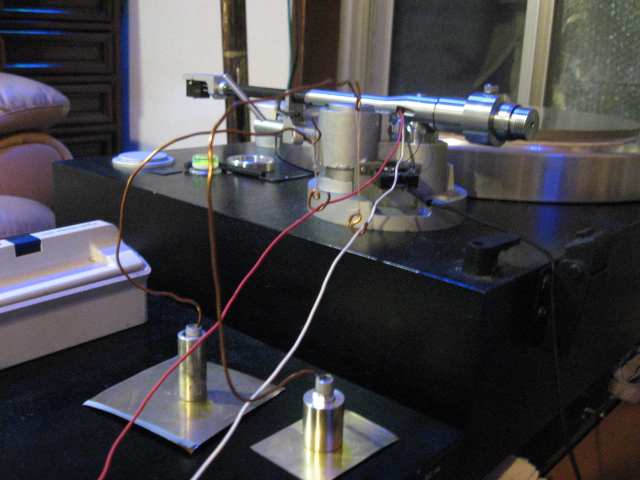

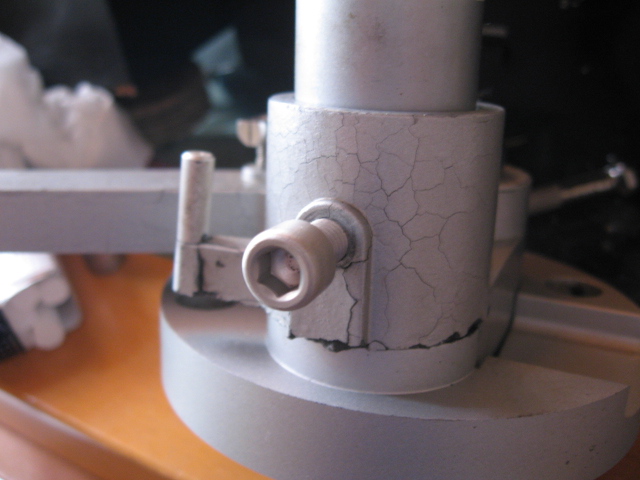

さて一連のアームパイプ改造の発端ですが、GT2000の音が少しおかしいという事から、YSA-2というGT2000オプションのトーンアームの軸受け部分のオイルの劣化のメンテナンスがきっかけでした。

アナログをやられない方には何の話?という事でもあるのですが、再生装置も含めて音の出方が非常に敏感に反応するシステムになると、このようなわずかな機械的不具合も音となって現れます。

でも私のところの一連のブログを読まれている方はご存知のように、現在メインスピーカーに使用しているのはAudio Nirvana 6.5 ALNICOという16センチのフルレンジです。

しかもご覧のようにエンクロージャーは、健全なオーディオマニアが卒倒してしまう段ボール箱で出来た、見てくれの惨たらしい姿のスピーカーです。

そんなへっぽこスピーカーでまともに聞き取れるような音など出るはずがないと思われる方もいるでしょうし、エンクロージャーはフィンランドパーチじゃなければ良い音などしないとか、アピトンでなければまともに鳴らないとか、少なくとも木製じゃなければ・・・・・

たしかに段ボールなんてエンクロージャーの材質としては最低レベルです。

そんなのに入れて鳴らすなら裸で鳴らすほうがましだと言われてもおかしくないへっぽこです。

もちろんそれはその通りです。

少なくともパーチクルボードやコンパネのほうが遥かにまともに鳴らせます。

もちろん木材に匹敵するのは困難ですが、でもちょっと工夫すれば、ある程度まともに鳴らすことも出来るものなのです。

そのちょっとした工夫は次回またお話しますが、このAudio Nirvanaのフルレンジは、そんな悪条件下で鳴らしても、その微妙な音の違いをあからさまに聞かせるほどの実力があるのも事実なのです。

と前置きはこのくらいにして、一連の改造の発端となった音の違いをなぜ感じたのか、実はその時鳴らしていたレコードに秘密があります。

それはブラムースの曲のレコードですが、実はこれが再生困難レコードと私が勝手にあだ名をつけたレコードなのです。

アナログを鳴らされている方は、通常テスト用に高音質の録音をされたレコードなど、ここ一番のお気に入り盤として聞かれているかと思います。

もちろん私も高音質の録音のレコードを捜し求め、シェフィールドやLINN オーディオラボやロブスター企画など、様々な高音質盤をテスト用として聞いてきた経緯があります。

しかし今回ご紹介した再生困難レコードは、購入店は覚えていないのですが、中古盤として手に入れたものです。

そしてこの再生困難レコードですが、初めて音を聞いたときめまいがするほど音が悪いと感じたものです。

つまり高音質盤などではなく、音に透明度もなく煌びやかに響く事もなく、音が塊のように聞こえ、なんともひどいものを買い込んでしまったと当初思ったものです。

そのころはほとんど高音質盤ばかりを中心に聞いていましたのでなおさらです。

もちろんジャズのようにスタジオ録音など出来ないフルオーケストラのため、どうしても高音質録音も難しいという事もありますが、これがクラッシックはこう聞け!!!的な個性的なカートリッジやプレーヤーで聞いてる分には気にならないことかもしれないのですが、当時はその音質の悪さばかり気になるレコードだと思ったものです。

でもこれが新たなアナログ再生の方向性を指し示すきっかけとなりました。

実はそれまでも非常に気になっていた事ですが、GT2000はダイレクトドライブのため、どうしてもその音がターンテーブルに乗ってしまいます。

そしてその音がカートリッジに伝わり、結果として音を濁していました。

それまではプレーヤーは硬くて重くて大きいものがえらいと思うような考えでしたが、それが必ずしも正しくはないのでは?と気づかせるきっかけになったレコードでもあるのです。

結局このレコードをうまく鳴らせないのはプレーヤーのセッティングや使いこなしに問題があるものだと思い、結果的にターンテーブルからターンテーブルシートを浮かせて鳴らすなんていう発想が生まれたのも、このレコードをうまく鳴らしてみたいと思う事が始まりでした。

実際このレコードをうまく鳴らすことが出来ると、高音質盤のレコードはものすごく激変するのはもちろん、他のレコードも非常にクリアーで繊細に鳴るようになります。

つまりこのレコードをまともの鳴らせないシステムの場合、どれほど高音質のレコードをかけてもうまく鳴っていないという事なのです。

高音質盤のレコードの中には、どのシステムで鳴らしても同じように聞こえるようなものもありますので、それがうまく鳴っていると勘違いを生みやすい事もあります。

その点この再生困難レコードはごまかすことが出来ず、システムの悪いところそのままの音でしか鳴らすことが出来ないのです。

もちろん一連のアームパイプ改造の時も、テスト視聴用として活躍しました。

その結果このレコードに瑞々しさが感じられるようになり、繊細でその演奏の素晴らしさまでもよく聞き取れるようになりました。

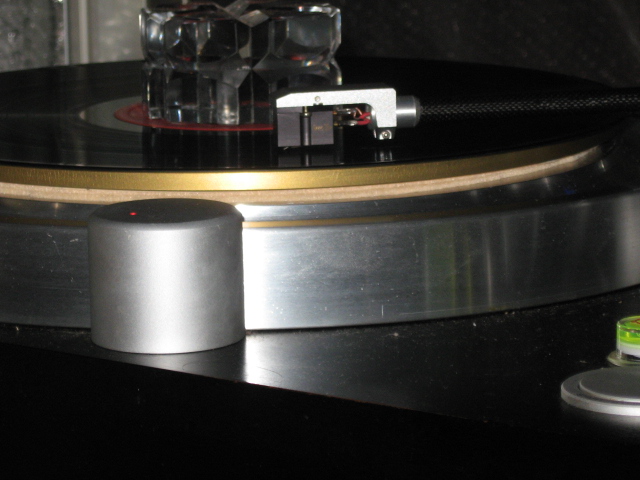

さてアームパイプ改造後、以前からちょっと気になっていた小改良を思い出しました。

それはターンテーブルシートを浮かせている材質の変更です。

銅盤 真鍮盤 コインやワッシャー、アクリル板など、様々な材質のものでターンテーブルシートをターンテーブルから浮かせ、ダイレクトドライブの音の濁りを解消しようと何度も試みました。

アームパイプ改造時は、薄い段ボール2枚重ねにセーム革で浮かせた状態で行い、実際しばらくこれがベストだと思い聴いてきた仕様です。

ゴムマットやコルクなどの場合、振動は吸収するものの、その振動がなかなか減衰しないようなところもあり、また音楽の躍動感なども消し去ってしまうつまらない音になりました。

逆に金属系やアクリルやガラスなどハード系の場合、固有の共振モードが変化するだけで、なかなか思うような効果も見出せませんでした。

意外とよかったのがセーム革で、しかも薄い段ボールを重ねたほうがよりクリアーな音になり、微小な音もよく聞き取れるようになったのです。

実はこの段ボールですが、前々から変えてみたいと思う事もあり、アームパイプの改造も一段落ついたので変更してみる事にしたのです。

使用したのは100円ショップで売っていた、ポリエステル100%のフェルトです。

厚みも薄い段ボールと同じほどで、一度試してみたいと思っていたのです。

以前綿系のフェルトを試した事があったのですが、そちらはゴム系に似た傾向であまり相性がよくなかったのですが、このフェルトはなんとなくよさそうな感触を感じたので試してみたくなったのです。

値段も100円で楽しめますからね。

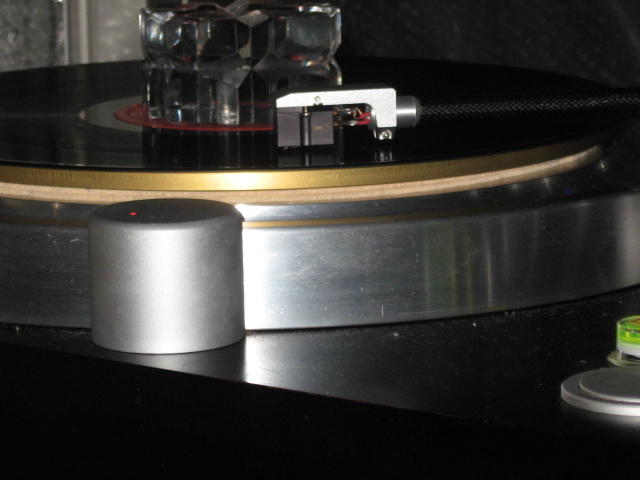

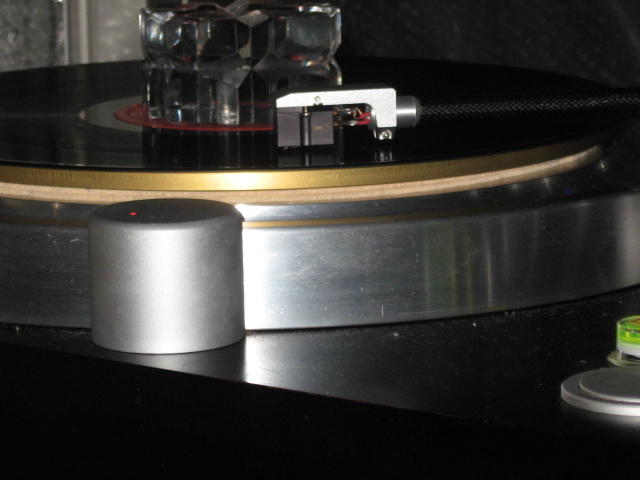

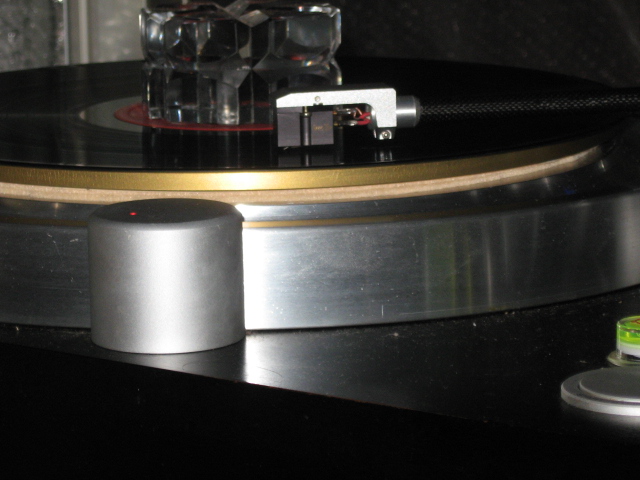

そこでターンテーブルの上に、円盤状に切り抜いたフェルトを2枚乗せ、その上にセーム革を乗せて、アルミ製ターンテーブルシートを浮かせました。

そして視聴・・・

かなりびっくり!!!

一瞬ターンテーブルを手回ししているのかと思うほど、驚くほど静かでクリアーな再生音です。

例の再生困難レコードが、こんなにも奥行きがあり、こんなにも細かい表現の演奏をしていたのかと思う音が出てきました。

アームも変えて感度がよくなっている事も影響しているのでしょうが、100円で激変!

正直これも驚きですね。

もちろん組み合わせるターンテーブルシートによっては評価が逆転する場合もあるかもしれませんが、私のGT2000ではとても良い相性なのかもしれません。

こうやってみると、アナログ再生はきりがないですね。

CDプレーヤーのように、線をつなげば誰でも高音質が楽しめる世界とは違い、一つ一つのセッティングやチューニングがダイレクトに音に反映されてしまうアナログは、難しい面があるもののまたそこが楽しいのかもしれません。

もちろんCDプレーヤーにしてもアンプにしても、その使いこなし方次第では音は激変しますので、そんなオーディオの探求が、多くのマニアの心をつかんでしまうのでしょうね。

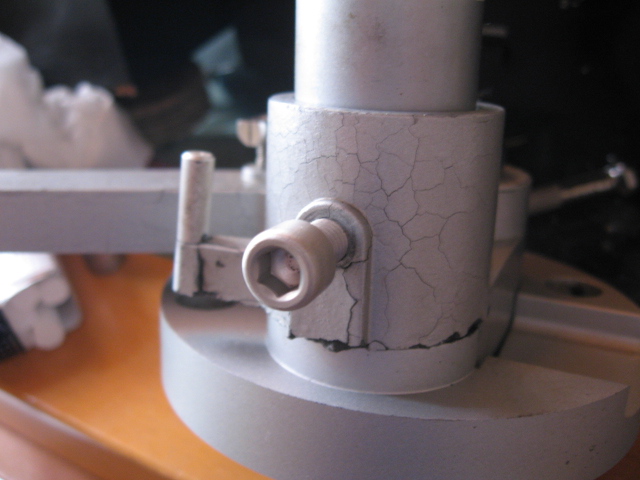

さてGT2000の次なる改良は、やはり経年劣化でひび割れが生じているアームベース周辺の修正と改良になりますね。

結構痛みを感じさせる外観ですので、こちらはすぐにとはいきませんが、エンジンなどのアルミ補修用の充填財などを利用して、修正と音質改善を兼ねた手をかけないといきませんね。

それはまた日を改めて行いたいと思います。

ちょっと長くなってしまいましたが今回はここまで。

次回は久しぶりにAudio Nirvanaのお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

ここ最近は、YAMAHAのGT2000というアナログプレーヤーの、YSA-2というアームパイプの改造に関して数回に分けて話してきました。

たぶんアナログに興味のない方にとっては退屈極まりない話ですし、ましてや絶滅危惧種のアナログの話など、多くの方にとってもほとんど無縁の話かもしれません。

それならCDプレーヤーやPCオーディオなど、最新のデジタル機器の話のほうがより多くの方が興味がある話ですし、そのような話をすれば喜ばれるかもしれないのですが、次世代の情報量が多いデジタル音源には興味があるものの、元来アナログ人間なので、どうしてもアナログの話をしたくなってしまうのです。

さて一連のアームパイプ改造の発端ですが、GT2000の音が少しおかしいという事から、YSA-2というGT2000オプションのトーンアームの軸受け部分のオイルの劣化のメンテナンスがきっかけでした。

アナログをやられない方には何の話?という事でもあるのですが、再生装置も含めて音の出方が非常に敏感に反応するシステムになると、このようなわずかな機械的不具合も音となって現れます。

でも私のところの一連のブログを読まれている方はご存知のように、現在メインスピーカーに使用しているのはAudio Nirvana 6.5 ALNICOという16センチのフルレンジです。

しかもご覧のようにエンクロージャーは、健全なオーディオマニアが卒倒してしまう段ボール箱で出来た、見てくれの惨たらしい姿のスピーカーです。

そんなへっぽこスピーカーでまともに聞き取れるような音など出るはずがないと思われる方もいるでしょうし、エンクロージャーはフィンランドパーチじゃなければ良い音などしないとか、アピトンでなければまともに鳴らないとか、少なくとも木製じゃなければ・・・・・

たしかに段ボールなんてエンクロージャーの材質としては最低レベルです。

そんなのに入れて鳴らすなら裸で鳴らすほうがましだと言われてもおかしくないへっぽこです。

もちろんそれはその通りです。

少なくともパーチクルボードやコンパネのほうが遥かにまともに鳴らせます。

もちろん木材に匹敵するのは困難ですが、でもちょっと工夫すれば、ある程度まともに鳴らすことも出来るものなのです。

そのちょっとした工夫は次回またお話しますが、このAudio Nirvanaのフルレンジは、そんな悪条件下で鳴らしても、その微妙な音の違いをあからさまに聞かせるほどの実力があるのも事実なのです。

と前置きはこのくらいにして、一連の改造の発端となった音の違いをなぜ感じたのか、実はその時鳴らしていたレコードに秘密があります。

それはブラムースの曲のレコードですが、実はこれが再生困難レコードと私が勝手にあだ名をつけたレコードなのです。

アナログを鳴らされている方は、通常テスト用に高音質の録音をされたレコードなど、ここ一番のお気に入り盤として聞かれているかと思います。

もちろん私も高音質の録音のレコードを捜し求め、シェフィールドやLINN オーディオラボやロブスター企画など、様々な高音質盤をテスト用として聞いてきた経緯があります。

しかし今回ご紹介した再生困難レコードは、購入店は覚えていないのですが、中古盤として手に入れたものです。

そしてこの再生困難レコードですが、初めて音を聞いたときめまいがするほど音が悪いと感じたものです。

つまり高音質盤などではなく、音に透明度もなく煌びやかに響く事もなく、音が塊のように聞こえ、なんともひどいものを買い込んでしまったと当初思ったものです。

そのころはほとんど高音質盤ばかりを中心に聞いていましたのでなおさらです。

もちろんジャズのようにスタジオ録音など出来ないフルオーケストラのため、どうしても高音質録音も難しいという事もありますが、これがクラッシックはこう聞け!!!的な個性的なカートリッジやプレーヤーで聞いてる分には気にならないことかもしれないのですが、当時はその音質の悪さばかり気になるレコードだと思ったものです。

でもこれが新たなアナログ再生の方向性を指し示すきっかけとなりました。

実はそれまでも非常に気になっていた事ですが、GT2000はダイレクトドライブのため、どうしてもその音がターンテーブルに乗ってしまいます。

そしてその音がカートリッジに伝わり、結果として音を濁していました。

それまではプレーヤーは硬くて重くて大きいものがえらいと思うような考えでしたが、それが必ずしも正しくはないのでは?と気づかせるきっかけになったレコードでもあるのです。

結局このレコードをうまく鳴らせないのはプレーヤーのセッティングや使いこなしに問題があるものだと思い、結果的にターンテーブルからターンテーブルシートを浮かせて鳴らすなんていう発想が生まれたのも、このレコードをうまく鳴らしてみたいと思う事が始まりでした。

実際このレコードをうまく鳴らすことが出来ると、高音質盤のレコードはものすごく激変するのはもちろん、他のレコードも非常にクリアーで繊細に鳴るようになります。

つまりこのレコードをまともの鳴らせないシステムの場合、どれほど高音質のレコードをかけてもうまく鳴っていないという事なのです。

高音質盤のレコードの中には、どのシステムで鳴らしても同じように聞こえるようなものもありますので、それがうまく鳴っていると勘違いを生みやすい事もあります。

その点この再生困難レコードはごまかすことが出来ず、システムの悪いところそのままの音でしか鳴らすことが出来ないのです。

もちろん一連のアームパイプ改造の時も、テスト視聴用として活躍しました。

その結果このレコードに瑞々しさが感じられるようになり、繊細でその演奏の素晴らしさまでもよく聞き取れるようになりました。

さてアームパイプ改造後、以前からちょっと気になっていた小改良を思い出しました。

それはターンテーブルシートを浮かせている材質の変更です。

銅盤 真鍮盤 コインやワッシャー、アクリル板など、様々な材質のものでターンテーブルシートをターンテーブルから浮かせ、ダイレクトドライブの音の濁りを解消しようと何度も試みました。

アームパイプ改造時は、薄い段ボール2枚重ねにセーム革で浮かせた状態で行い、実際しばらくこれがベストだと思い聴いてきた仕様です。

ゴムマットやコルクなどの場合、振動は吸収するものの、その振動がなかなか減衰しないようなところもあり、また音楽の躍動感なども消し去ってしまうつまらない音になりました。

逆に金属系やアクリルやガラスなどハード系の場合、固有の共振モードが変化するだけで、なかなか思うような効果も見出せませんでした。

意外とよかったのがセーム革で、しかも薄い段ボールを重ねたほうがよりクリアーな音になり、微小な音もよく聞き取れるようになったのです。

実はこの段ボールですが、前々から変えてみたいと思う事もあり、アームパイプの改造も一段落ついたので変更してみる事にしたのです。

使用したのは100円ショップで売っていた、ポリエステル100%のフェルトです。

厚みも薄い段ボールと同じほどで、一度試してみたいと思っていたのです。

以前綿系のフェルトを試した事があったのですが、そちらはゴム系に似た傾向であまり相性がよくなかったのですが、このフェルトはなんとなくよさそうな感触を感じたので試してみたくなったのです。

値段も100円で楽しめますからね。

そこでターンテーブルの上に、円盤状に切り抜いたフェルトを2枚乗せ、その上にセーム革を乗せて、アルミ製ターンテーブルシートを浮かせました。

そして視聴・・・

かなりびっくり!!!

一瞬ターンテーブルを手回ししているのかと思うほど、驚くほど静かでクリアーな再生音です。

例の再生困難レコードが、こんなにも奥行きがあり、こんなにも細かい表現の演奏をしていたのかと思う音が出てきました。

アームも変えて感度がよくなっている事も影響しているのでしょうが、100円で激変!

正直これも驚きですね。

もちろん組み合わせるターンテーブルシートによっては評価が逆転する場合もあるかもしれませんが、私のGT2000ではとても良い相性なのかもしれません。

こうやってみると、アナログ再生はきりがないですね。

CDプレーヤーのように、線をつなげば誰でも高音質が楽しめる世界とは違い、一つ一つのセッティングやチューニングがダイレクトに音に反映されてしまうアナログは、難しい面があるもののまたそこが楽しいのかもしれません。

もちろんCDプレーヤーにしてもアンプにしても、その使いこなし方次第では音は激変しますので、そんなオーディオの探求が、多くのマニアの心をつかんでしまうのでしょうね。

さてGT2000の次なる改良は、やはり経年劣化でひび割れが生じているアームベース周辺の修正と改良になりますね。

結構痛みを感じさせる外観ですので、こちらはすぐにとはいきませんが、エンジンなどのアルミ補修用の充填財などを利用して、修正と音質改善を兼ねた手をかけないといきませんね。

それはまた日を改めて行いたいと思います。

ちょっと長くなってしまいましたが今回はここまで。

次回は久しぶりにAudio Nirvanaのお話をしたいと思います。