| 2025/05/05 18:43 |

[PR] |

| 2013/02/04 10:05 |

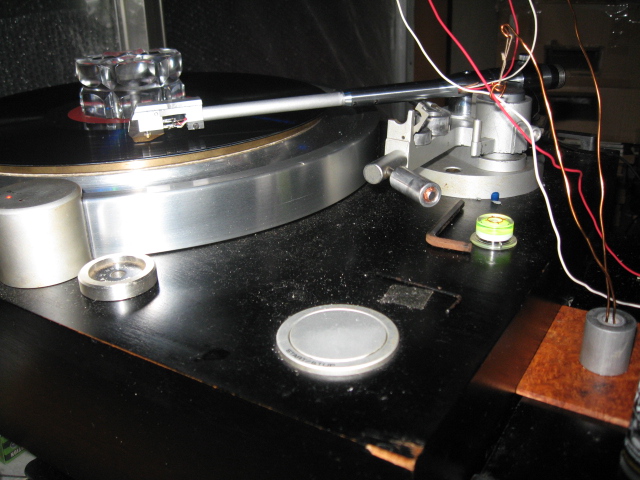

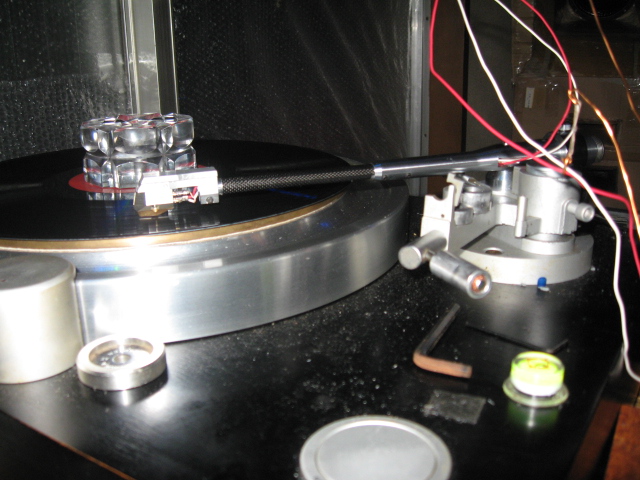

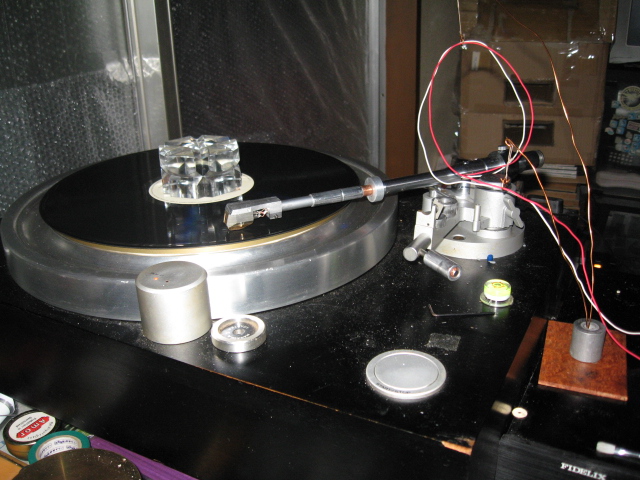

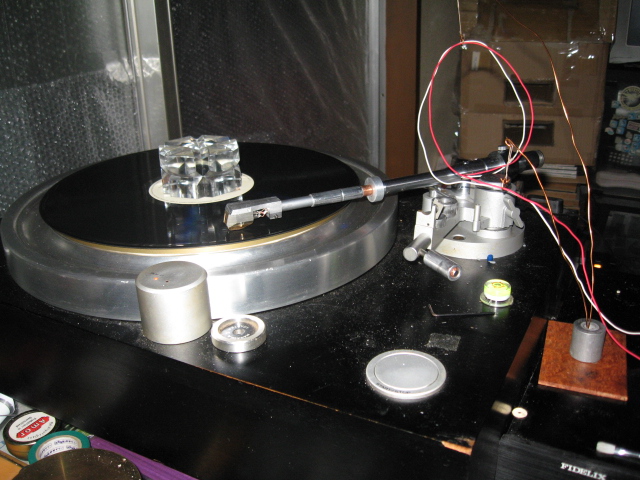

ピュアストレートアームYSA-2改造を終えたYAMAHAGT2000 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回までのお話では、GT2000のオプションであるYSA-2というピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話を何度かに分けてお話してきました。

実際アームパイプの改造を終えた後の再生音は、改造前と比較にならないほどパフォーマンスが向上し、改めてアナログ再生の奥の深さを実感したという話までしたと思います。

今回の改造は、アームパイプの変更とヘッドシェルの変更が主で、その他の部分はほとんど変更がありません。

実際今回の改造によってアームパイプの剛性が大幅に向上した点と、不要共振の発生が抑えられた点が音質向上につながったと思います。

一般的にS字アームよりストレートアームの方が音が良いと言われる点も、この剛性による影響が大きいのではないでしょうか。

もちろんS字アームであっても、きちんと作られたトーンアームは下手なストレートアームよりも遥かに音がいいわけですので、形状がどうのという問題ではないと思います。

ただヘッドシェルの脱着が容易なS字アームの場合、リード線を変えて音質が大幅に影響する事からも、そこだけでも信号の接点が増えてしまう影響のほうが大きいかもしれませんね。

マニアの方の中にはスペック至上主義の方もおりますので、私が今回行った改造に関しては一切詳細データーがないため、パフォーマンスが向上したなんてそんなの気のせいだろうと片付けられてもおかしくありません。

ねじれ剛性が何%向上し、曲げ剛性は何%向上して、不要共振は何ヘルツでこれだけ減衰したなどという具体的数字が出れば、

「あ~なるほど音がよくなったのか!」

と納得する事もできるのでしょうけどね。

でも実際問題として、ねじれ剛性や曲げ剛性のスペックに再生音の音色までは表現できませんし、微小レベルの音の変化が何%向上し、音の表現力が何%改善したという話を聞かない事からも、この音の良し悪しに関しては実際聴いてみて判断する以外に方法が難しい面があります。

マニアの方なら経験あると思いますけど、

「これ音がいいね!」

とか

「これ音悪いでしょう!」

なんていう表現も、何がどのようにいいのか悪いのかなど気にせずに無意識に話している事もありますけど、実際そのようなあやふやな世界の話をしている事も珍しくなく、3.5%音がよくなったとか、8%音が悪いなんて話はしないと思います。

そのような意味では、たとえばスピーカーにしても、アナログプレーヤーにしても、基本的なスペックはある程度重要視される面はあるのですが、実際音の良し悪しの話となると、オーディオ機器としての機械とみるのか、あるいは音を再生する楽器的要素でみるのか、その両方に絡んでくる部分もあり、一概に結論付けできない難しさもありますね。

さてそんな能書きを語ってもらちが明きませんので、今回はアナログプレーヤー関係のお話を少ししたいと思います。

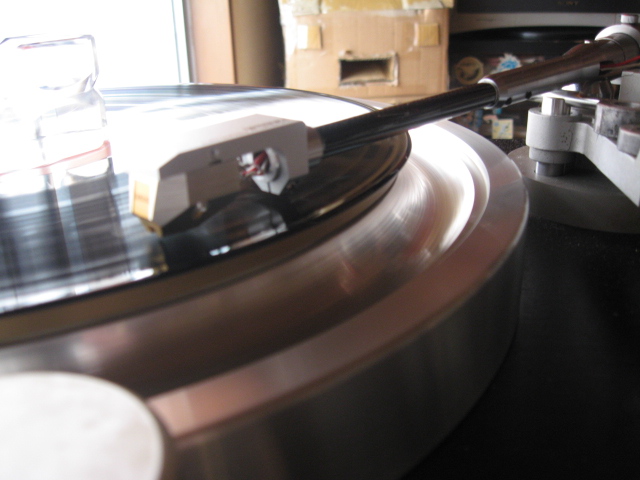

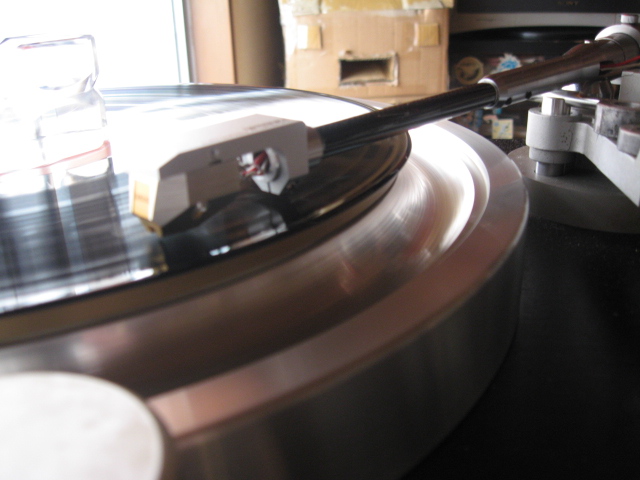

現在私が使用しているのはYAMAHAのGT2000ですが、アームは今までお話したようにオプションのYSA-2の改造版です。

このGT2000というターンテーブルですが、ご存知の方も多いようにダイレクトドライブの巨大なプレーヤーになります。

私がオーディオを始めたころは、国産のアナログプレーヤーの多くがこのダイレクトドライブという方式が主で、ベルトドライブは低価格モデル的なイメージもあり、一方超マニア向けのハイエンドモデルは糸ドライブという印象がありました。

一方話を海外へ向けると、その多くのモデルに逆にベルトドライブというものが多く存在していたように思いますし、実際それらの音が非常に高評価だったのも事実です。

もちろん駆動方式はこの他にもあるのですが割愛させていただきます。

さてこのGT2000ですが、外周を大きくとった巨大なターンテーブルが特徴で、大きな慣性質量を稼ぐ事ができるため非常に滑らかな回転を達成できる事などから、ダイレクトドライブプレーヤーとしては良質なレコード再生が可能です。

とはいっても所詮ダイレクトドライブですので、どうしてもDCモーターの音の振動が伝わってしまいやすく、手回し時と通電させて回転しているときの音の差が出てしまいます。

その点糸ドライブやベルトドライブのプレーヤーはACモーターで滑らかに回転しますので、より静かで滑らかな回転が可能であるため、音が良いとされるプレーヤーの多くがこの方式を採用しています。

最近はあまり見かけなくなりましたけど、滑らかな回転を得るためバケツみたいな巨大なターンテーブルの糸ドライブプレーヤーなんていうのもありましたが、あまり巨大化すると共振モードが下がり、ハウリングや外乱、そして駆動音の影響を受けにくくなるものの、それとは対照的に暗く沈んだ音色になりやすい事も事実です。

そのためその見かけによらず音がぱっとしないものも多くありました。

そのようなわけで、私も今まで様々なプレーヤーを手に入れようと画策するものの、YSA-2に惚れ込んでいたため、いまだにGT2000を使用しているのです。

でもやはりダイレクトドライブの音がどうしても嫌いで、ターンテーブルも少し改良を施しています。

LINNやトーレンスのプレーヤーなど、ベルトドライブ方式のプレーヤーの中には、インナーシャーシをベルトで駆動し、その上にターンテーブル本体を載せたものが存在します。

またモーターユニットを外へ出し、そこから糸やベルトで駆動する方式もあります。

どちらの方式もダイレクトドライブよりも静かで滑らかな回転が得られ、それが直接音へと影響します。

インナーシャーシを駆動する方式は回転の振動などを遮断しやすくできますが、同じベース内にモーターを抱える場合その影響を受けやすくなります。

そのモーターを外へ出して糸やベルトで駆動する方式は、モーターの振動などの影響を受けにくくなるものの、糸やベルトが直接ターンテーブル外周に接触しているため、そこから振動を拾いやすい危険性もあります。

もちろんどちらが優れているという話ではなく、それぞれうまくバランスを取れていれば良質な再生音が可能です。

その点ダイレクトドライブは非常に不利です。

GT2000の場合、巨大な外周のターンテーブルで慣性質量を稼いでいるとはいえ、良質なベルトドライブの音に比較するとちょっと・・・という音です。

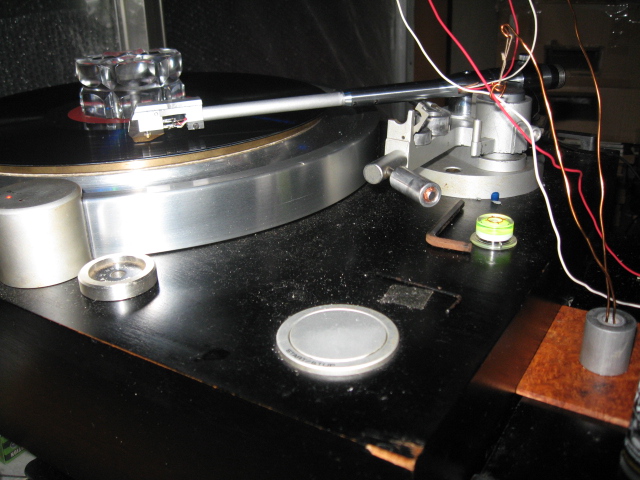

私の使用しているGT2000は、外周まで大きく覆う純正のゴムマットが取り外されていますので、ダイレクトドライブのネガな影響もダイレクトに出てしまいます。

そこでターンテーブル上に薄いセーム側を乗せ、その上に薄いダンボールで製作した円盤を2枚重ねにして乗せ、その上にハードアルマイト処理のアルミ製のターンテーブルシートを乗せています。

この発想は、巨大なターンテーブルをインナーシャーシとして考え、ターンテーブルシートをターンテーブル本体として使えないかという思いからきたものです。

これはターンテーブルに出るダイレクトドライブの振動をある程度遮断するのが目的で、薄いダンボール2枚重ねはある程度のすべりも生じますので、一種のクラッチ的な要素を持ち、それでモーターのトルク変動をキャンセルしようとする意図もあります。

実際メタルシートや各種金属ワッシャー、フェルトやコルクなど様々な材料でフローティングさせる実験を行った結果で、今の状態の音が一番クリアーで微小レベルの信号の音まで良く聞けたからです。

もちろんこれにしてもこれが完成形ではないと思うので、今後改良を施す可能性は十分ありますけどね。

外周を糸ドライブにする考えもありましたが、これだけ大きな外周なので糸やベルトの振動が伝わりやすい可能性もありまだ試してはいませんが、これもターンテーブル本体をインナーシャーシとみなして考えれば十分可能かもしれませんね。

アナログプレーヤーの場合、ターンテーブル本体以外にアームやカートリッジ、ターンテーブルシートなどの組み合わせで音が大きく変わり、またセッティングしだいでは月にもすっぽんにも変わってしまう難しさはありますけど、どこをどういじってもそれがダイレクトに影響する点では、使用する人それぞれの音が出てくるものです。

でもそれでもアナログでしか聞けない音があるのも事実ですので、デジタルオーディオとはまた違った楽しみ方があるものですね。

とアナログの話をしているといつまでも話が出てしまいますので、今回はここで切り上げたいと思います。

それではまた次回。

サムライジャパンでございます。

前回までのお話では、GT2000のオプションであるYSA-2というピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話を何度かに分けてお話してきました。

実際アームパイプの改造を終えた後の再生音は、改造前と比較にならないほどパフォーマンスが向上し、改めてアナログ再生の奥の深さを実感したという話までしたと思います。

今回の改造は、アームパイプの変更とヘッドシェルの変更が主で、その他の部分はほとんど変更がありません。

実際今回の改造によってアームパイプの剛性が大幅に向上した点と、不要共振の発生が抑えられた点が音質向上につながったと思います。

一般的にS字アームよりストレートアームの方が音が良いと言われる点も、この剛性による影響が大きいのではないでしょうか。

もちろんS字アームであっても、きちんと作られたトーンアームは下手なストレートアームよりも遥かに音がいいわけですので、形状がどうのという問題ではないと思います。

ただヘッドシェルの脱着が容易なS字アームの場合、リード線を変えて音質が大幅に影響する事からも、そこだけでも信号の接点が増えてしまう影響のほうが大きいかもしれませんね。

マニアの方の中にはスペック至上主義の方もおりますので、私が今回行った改造に関しては一切詳細データーがないため、パフォーマンスが向上したなんてそんなの気のせいだろうと片付けられてもおかしくありません。

ねじれ剛性が何%向上し、曲げ剛性は何%向上して、不要共振は何ヘルツでこれだけ減衰したなどという具体的数字が出れば、

「あ~なるほど音がよくなったのか!」

と納得する事もできるのでしょうけどね。

でも実際問題として、ねじれ剛性や曲げ剛性のスペックに再生音の音色までは表現できませんし、微小レベルの音の変化が何%向上し、音の表現力が何%改善したという話を聞かない事からも、この音の良し悪しに関しては実際聴いてみて判断する以外に方法が難しい面があります。

マニアの方なら経験あると思いますけど、

「これ音がいいね!」

とか

「これ音悪いでしょう!」

なんていう表現も、何がどのようにいいのか悪いのかなど気にせずに無意識に話している事もありますけど、実際そのようなあやふやな世界の話をしている事も珍しくなく、3.5%音がよくなったとか、8%音が悪いなんて話はしないと思います。

そのような意味では、たとえばスピーカーにしても、アナログプレーヤーにしても、基本的なスペックはある程度重要視される面はあるのですが、実際音の良し悪しの話となると、オーディオ機器としての機械とみるのか、あるいは音を再生する楽器的要素でみるのか、その両方に絡んでくる部分もあり、一概に結論付けできない難しさもありますね。

さてそんな能書きを語ってもらちが明きませんので、今回はアナログプレーヤー関係のお話を少ししたいと思います。

現在私が使用しているのはYAMAHAのGT2000ですが、アームは今までお話したようにオプションのYSA-2の改造版です。

このGT2000というターンテーブルですが、ご存知の方も多いようにダイレクトドライブの巨大なプレーヤーになります。

私がオーディオを始めたころは、国産のアナログプレーヤーの多くがこのダイレクトドライブという方式が主で、ベルトドライブは低価格モデル的なイメージもあり、一方超マニア向けのハイエンドモデルは糸ドライブという印象がありました。

一方話を海外へ向けると、その多くのモデルに逆にベルトドライブというものが多く存在していたように思いますし、実際それらの音が非常に高評価だったのも事実です。

もちろん駆動方式はこの他にもあるのですが割愛させていただきます。

さてこのGT2000ですが、外周を大きくとった巨大なターンテーブルが特徴で、大きな慣性質量を稼ぐ事ができるため非常に滑らかな回転を達成できる事などから、ダイレクトドライブプレーヤーとしては良質なレコード再生が可能です。

とはいっても所詮ダイレクトドライブですので、どうしてもDCモーターの音の振動が伝わってしまいやすく、手回し時と通電させて回転しているときの音の差が出てしまいます。

その点糸ドライブやベルトドライブのプレーヤーはACモーターで滑らかに回転しますので、より静かで滑らかな回転が可能であるため、音が良いとされるプレーヤーの多くがこの方式を採用しています。

最近はあまり見かけなくなりましたけど、滑らかな回転を得るためバケツみたいな巨大なターンテーブルの糸ドライブプレーヤーなんていうのもありましたが、あまり巨大化すると共振モードが下がり、ハウリングや外乱、そして駆動音の影響を受けにくくなるものの、それとは対照的に暗く沈んだ音色になりやすい事も事実です。

そのためその見かけによらず音がぱっとしないものも多くありました。

そのようなわけで、私も今まで様々なプレーヤーを手に入れようと画策するものの、YSA-2に惚れ込んでいたため、いまだにGT2000を使用しているのです。

でもやはりダイレクトドライブの音がどうしても嫌いで、ターンテーブルも少し改良を施しています。

LINNやトーレンスのプレーヤーなど、ベルトドライブ方式のプレーヤーの中には、インナーシャーシをベルトで駆動し、その上にターンテーブル本体を載せたものが存在します。

またモーターユニットを外へ出し、そこから糸やベルトで駆動する方式もあります。

どちらの方式もダイレクトドライブよりも静かで滑らかな回転が得られ、それが直接音へと影響します。

インナーシャーシを駆動する方式は回転の振動などを遮断しやすくできますが、同じベース内にモーターを抱える場合その影響を受けやすくなります。

そのモーターを外へ出して糸やベルトで駆動する方式は、モーターの振動などの影響を受けにくくなるものの、糸やベルトが直接ターンテーブル外周に接触しているため、そこから振動を拾いやすい危険性もあります。

もちろんどちらが優れているという話ではなく、それぞれうまくバランスを取れていれば良質な再生音が可能です。

その点ダイレクトドライブは非常に不利です。

GT2000の場合、巨大な外周のターンテーブルで慣性質量を稼いでいるとはいえ、良質なベルトドライブの音に比較するとちょっと・・・という音です。

私の使用しているGT2000は、外周まで大きく覆う純正のゴムマットが取り外されていますので、ダイレクトドライブのネガな影響もダイレクトに出てしまいます。

そこでターンテーブル上に薄いセーム側を乗せ、その上に薄いダンボールで製作した円盤を2枚重ねにして乗せ、その上にハードアルマイト処理のアルミ製のターンテーブルシートを乗せています。

この発想は、巨大なターンテーブルをインナーシャーシとして考え、ターンテーブルシートをターンテーブル本体として使えないかという思いからきたものです。

これはターンテーブルに出るダイレクトドライブの振動をある程度遮断するのが目的で、薄いダンボール2枚重ねはある程度のすべりも生じますので、一種のクラッチ的な要素を持ち、それでモーターのトルク変動をキャンセルしようとする意図もあります。

実際メタルシートや各種金属ワッシャー、フェルトやコルクなど様々な材料でフローティングさせる実験を行った結果で、今の状態の音が一番クリアーで微小レベルの信号の音まで良く聞けたからです。

もちろんこれにしてもこれが完成形ではないと思うので、今後改良を施す可能性は十分ありますけどね。

外周を糸ドライブにする考えもありましたが、これだけ大きな外周なので糸やベルトの振動が伝わりやすい可能性もありまだ試してはいませんが、これもターンテーブル本体をインナーシャーシとみなして考えれば十分可能かもしれませんね。

アナログプレーヤーの場合、ターンテーブル本体以外にアームやカートリッジ、ターンテーブルシートなどの組み合わせで音が大きく変わり、またセッティングしだいでは月にもすっぽんにも変わってしまう難しさはありますけど、どこをどういじってもそれがダイレクトに影響する点では、使用する人それぞれの音が出てくるものです。

でもそれでもアナログでしか聞けない音があるのも事実ですので、デジタルオーディオとはまた違った楽しみ方があるものですね。

とアナログの話をしているといつまでも話が出てしまいますので、今回はここで切り上げたいと思います。

それではまた次回。

PR

| 2013/02/04 10:04 |

YAMAHA GT2000とYSA-2その後 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回までのお話では、GT2000のオプションであるYSA-2というピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話をしてきました。

アームパイプの変更に伴う視聴はYAMAHAのMC100というカートリッジをつけて行いました。

このカートリッジは前にもお話したように以前リファレンスとして活躍していたカートリッジです。

アームパイプの変更の後、ヘッドシェルを純正からオーディオテクニカ製に変更も行い、その圧倒的なパフォーマンスの向上に驚いたという話までしてきたと思います。

さてこれは心当たりがある方も多い事かもしれませんが、オーディオ機器のセッティングやチューニング、あるいは改造などの変更を行う度、その都度大きく音が変わる事を経験された方もいらっしゃる事でしょう。

しかしここに大きな落とし穴が隠れていて、変更の度音の変化に満足してしまい、気がつくとあらぬ方向へと変化してしまったなんていう経験をされたかたもいるのではないでしょうか?

結局元に戻したほうが一番音がよかったなんて、私も幾度となく経験した事があります。

今回YSA-2のアームパイプ回りの改造を行い、その劇的なパフォーマンスの向上を確認したわけですが、果たしてこれらは本当なのか?別な角度から確認してみなければなりません。

改造作業に夢中になり、自己満足で終わっていたという事だって考えられない事ではありませんからね。

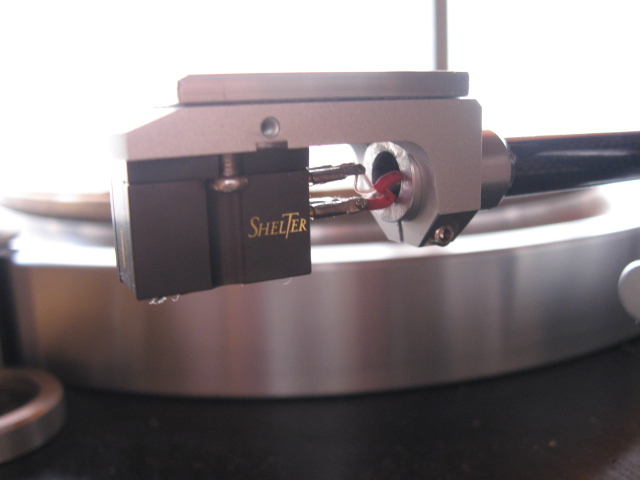

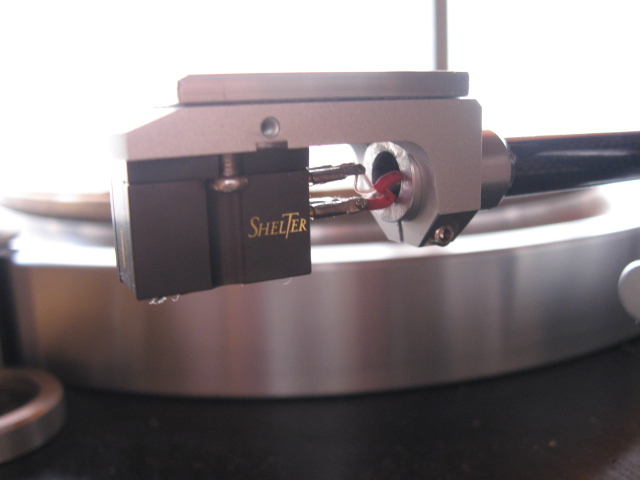

そこで今回は現在のリファレンスカートリッジである、シェルターの501MrⅡを取り付けて視聴してみることとしました。

こちらの方が最近まで頻繁に使用していたカートリッジで、その音の傾向も耳によく馴染んでいますからね。

早速MC100からシェルターへ交換してみます。

カートリッジの交換作業も純正の時と同じ手順で交換できます。

そして取り付けが完了し、ゼロバランスをとってみたところ、明らかに軽すぎます。

純正アームパイプのときもギリギリゼロバランスが取れない重さでしたが、ヘッドシェル交換に伴いアーム先端部分にアルミをかませているし、シェル自体の重さも純正よりもわずかに重いはずです。

それでも純正と比べても明らかに軽くなってしまいました。

純正のバランスウエイトにしても、はじめに付いていたサブウエイトも既に無い状態なのですが、それでも軽すぎてバランスが取れないのです。

シェルターのカートリッジだってアルミボディーをまとい、特別軽いわけではありません。

そこでヘッドシェル上部にアルミの板をバランスウエイトとして貼り付けてみたところ、ゼロバランスが十分取れるようになりました。

でもこれじゃ見た目がよくありませんね。

それにシェル周辺は余計なものを貼り付けるのもできれば避けたいので、ステンのキャップスクリューボルトやアルミスペーサーで簡易ウエイトを付けてみればバランスは取れますけど、これもやはり見た目がよろしくありません。

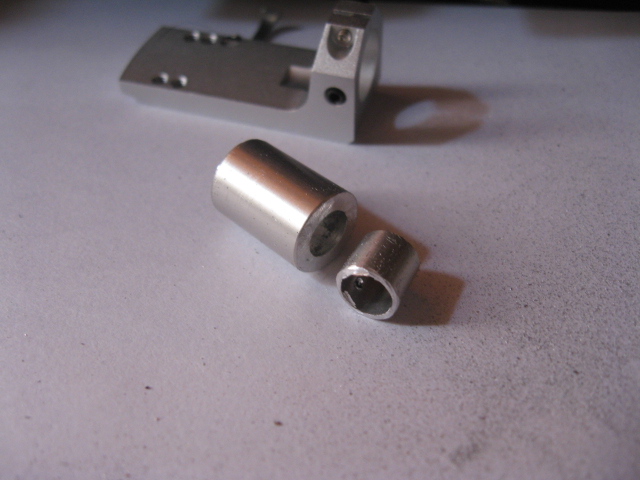

そこで純正のバランスウエイトの軽量化を試みました。

バランスウエイトは砲金削り出しのムク材にメッキをかけたもので、その中身をドリルで少しくり貫き軽量化したのです。

そしてどうにかギリギリゼロバランスが取れるようになりました。

さて、どんな作業をしたかなんてどうでもいい話で、結局音はどうなの?

本当によくなったの?

気のせいじゃないの?

そんな話も聞こえてきそうですね。

という事で、針圧調整も終わり、聞き慣れた愛聴盤をかけてみる事に・・・

あれっ???

これシェルターの501MrⅡだよね・・・

・・・・

えぇぇぇっ?

ん~~~

なに?

シェルターこんな音だったかな?

いい加減肝心の結果はどうなの?

結果からいえば全く別なカートリッジに付け替えてしまったのかと思えるような激変ぶりです。

一発目の音が出た瞬間から音の透明度が全く違い、今まで聞こえてこなかった微小な音がよく聞こえてきます。

質実剛健で的確に音を出してくるカートリッジで、ふくよかな低域や煌びやかな輝きのような個性も無く、色付けや癖を感じにくい自然な音を感じさせるところが魅力ですが、そのような真面目さが面白みに欠けると感じる方もいるかもしれません。

それが質実剛健な面はそのままで、音の透明感や分解能が驚くほど向上し、繊細な表現力も別次元の音に変化しています。

今まで単調に聞こえてきた音の陰影や彫の深さなどが見事に表現され、一つ一つの音の微小な違いや強弱などの表現も別次元の音になっています。

今まで聞きなれてきたシェルターの音には違いないのですが、このカートリッジはこんなにも表現力豊かな面があったとは、いまさらながら気づくほどなのです。

それより今まで聞きなれていたはずのレコードの音が、まだこんな音が隠されていたのかという気づきもあります。

たとえばシェフィールドなどのダイレクトカッティング盤や50~60年代頃に収録されたレコードなど、ミキシングの関与が少ないソースの場合はまるでライブとさえ思えるほどの激変ぶりです。

もちろんミキシングや音を何度もコピーしたようなソースはそのような要素があからさまに出てしまいますが、それでもそのようなものだと思えば全く気になるどころか、逆に分解能の高さから新たな音が聞こえてくる事も多くなり、ジャンルを気にせず楽しめるようにもなりました。

今回の改造により、トーンアーム全体のウエイトは、アーム先端はもちろんバランスウエイトまで軽量化してますので、全体的には軽量化されています。

それに伴い同じ剛性バランスであれば相対的な剛性も上がるわけですが、アームパイプのカーボン化はそれだけでも剛性がアップしているはずですので、最終的には大幅な剛性アップに繋がっていると思います。

また固有共振などの減衰特性もおそらく純正時の時よりも向上しているのでしょう。

今までYSA-2のパフォーマンスの高さには十分満足していた事もあり、唯一気になっていたのはSMEのマグネシウムテーパー形状のアームぐらいで、他社のアームにはそれほど興味や関心を覚えないほど魅力的な音を出すアームだと思っていました。

それほど惚れ込んでいたアームですが、心のどこかで何か引っかかるものがあったのも事実です。

今では入手が困難ですが、S字型ならSAECのアームぐらいで、基本的に接点が増える可能性のあるS字アームにもあまり興味もわきませんでした。

GT2000の場合純正S字アームもオプションのYSA-1ストレートアームも聞いてきたわけで、大きな不満を持つほどのネガな部分は少ないとはいえ、YSA-2はそれとは圧倒的に違っていたのです。

そのようなわけで、今まで最強じゃないかとさえ思っていたYSA-2ですが、でもそんなYAS-2ももはや別次元へと変化し、その変貌ぶりを実際体験してみると、アナログ再生の世界はまだまだ奥が深く、上には上があるものですね。

もちろんどんなにすばらしいターンテーブルも、どれほど感度のいいアームでも、すばらしい音のカートリッジにしても、セッティングがうまくなされなければ意味を成しませんし、ヘッポコピーなフォノイコライザーで聞いたって、その良し悪しさえ聞き取る事などできません。

どこかだけ一点豪華主義にしてもその良さが表れず、すべての要素がうまくバランスさせなければならない事もあり、そのような意味ではお金もかかるし手間もかかります。

それに様々なノウハウだって必要になります。

日々音が良くなりそれとは対照的に価格が安くなるデジタル機器とは違い、アナログ再生のコストは上がる一方ですが、そんなことを打ち消してしまう魅力的な音が聞けるのもアナログ世界の魅力でもあります。

お手軽に楽しむ事こそ困難ですが、今回アーム改造をしてみて、さらにアナログ世界の奥深さを実感しました。

そうなると次を考えてしまうのは・・・

GT2000のアームベースを変えれば、様々なアームを試す事もできます。

また別な方向性として、良質な回転を誇るベルトドライブなどのターンテーブルという選択肢も出てきます。

今時時代遅れの絶滅危惧種のアナログ再生ですけど、あるレベルを超えてしまう音を聞いてしまうと、その魅力から抜け出せないのも事実です。

そんな魅力に取り付かれた人達は、世界規模で見ると意外と多いのかもしれませんね。

という事で今回はここまで。

アナログの話を始めると限がなくなってしまうものですので・・・

サムライジャパンでございます。

前回までのお話では、GT2000のオプションであるYSA-2というピュアストレートアームの、アームパイプを改造するお話をしてきました。

アームパイプの変更に伴う視聴はYAMAHAのMC100というカートリッジをつけて行いました。

このカートリッジは前にもお話したように以前リファレンスとして活躍していたカートリッジです。

アームパイプの変更の後、ヘッドシェルを純正からオーディオテクニカ製に変更も行い、その圧倒的なパフォーマンスの向上に驚いたという話までしてきたと思います。

さてこれは心当たりがある方も多い事かもしれませんが、オーディオ機器のセッティングやチューニング、あるいは改造などの変更を行う度、その都度大きく音が変わる事を経験された方もいらっしゃる事でしょう。

しかしここに大きな落とし穴が隠れていて、変更の度音の変化に満足してしまい、気がつくとあらぬ方向へと変化してしまったなんていう経験をされたかたもいるのではないでしょうか?

結局元に戻したほうが一番音がよかったなんて、私も幾度となく経験した事があります。

今回YSA-2のアームパイプ回りの改造を行い、その劇的なパフォーマンスの向上を確認したわけですが、果たしてこれらは本当なのか?別な角度から確認してみなければなりません。

改造作業に夢中になり、自己満足で終わっていたという事だって考えられない事ではありませんからね。

そこで今回は現在のリファレンスカートリッジである、シェルターの501MrⅡを取り付けて視聴してみることとしました。

こちらの方が最近まで頻繁に使用していたカートリッジで、その音の傾向も耳によく馴染んでいますからね。

早速MC100からシェルターへ交換してみます。

カートリッジの交換作業も純正の時と同じ手順で交換できます。

そして取り付けが完了し、ゼロバランスをとってみたところ、明らかに軽すぎます。

純正アームパイプのときもギリギリゼロバランスが取れない重さでしたが、ヘッドシェル交換に伴いアーム先端部分にアルミをかませているし、シェル自体の重さも純正よりもわずかに重いはずです。

それでも純正と比べても明らかに軽くなってしまいました。

純正のバランスウエイトにしても、はじめに付いていたサブウエイトも既に無い状態なのですが、それでも軽すぎてバランスが取れないのです。

シェルターのカートリッジだってアルミボディーをまとい、特別軽いわけではありません。

そこでヘッドシェル上部にアルミの板をバランスウエイトとして貼り付けてみたところ、ゼロバランスが十分取れるようになりました。

でもこれじゃ見た目がよくありませんね。

それにシェル周辺は余計なものを貼り付けるのもできれば避けたいので、ステンのキャップスクリューボルトやアルミスペーサーで簡易ウエイトを付けてみればバランスは取れますけど、これもやはり見た目がよろしくありません。

そこで純正のバランスウエイトの軽量化を試みました。

バランスウエイトは砲金削り出しのムク材にメッキをかけたもので、その中身をドリルで少しくり貫き軽量化したのです。

そしてどうにかギリギリゼロバランスが取れるようになりました。

さて、どんな作業をしたかなんてどうでもいい話で、結局音はどうなの?

本当によくなったの?

気のせいじゃないの?

そんな話も聞こえてきそうですね。

という事で、針圧調整も終わり、聞き慣れた愛聴盤をかけてみる事に・・・

あれっ???

これシェルターの501MrⅡだよね・・・

・・・・

えぇぇぇっ?

ん~~~

なに?

シェルターこんな音だったかな?

いい加減肝心の結果はどうなの?

結果からいえば全く別なカートリッジに付け替えてしまったのかと思えるような激変ぶりです。

一発目の音が出た瞬間から音の透明度が全く違い、今まで聞こえてこなかった微小な音がよく聞こえてきます。

質実剛健で的確に音を出してくるカートリッジで、ふくよかな低域や煌びやかな輝きのような個性も無く、色付けや癖を感じにくい自然な音を感じさせるところが魅力ですが、そのような真面目さが面白みに欠けると感じる方もいるかもしれません。

それが質実剛健な面はそのままで、音の透明感や分解能が驚くほど向上し、繊細な表現力も別次元の音に変化しています。

今まで単調に聞こえてきた音の陰影や彫の深さなどが見事に表現され、一つ一つの音の微小な違いや強弱などの表現も別次元の音になっています。

今まで聞きなれてきたシェルターの音には違いないのですが、このカートリッジはこんなにも表現力豊かな面があったとは、いまさらながら気づくほどなのです。

それより今まで聞きなれていたはずのレコードの音が、まだこんな音が隠されていたのかという気づきもあります。

たとえばシェフィールドなどのダイレクトカッティング盤や50~60年代頃に収録されたレコードなど、ミキシングの関与が少ないソースの場合はまるでライブとさえ思えるほどの激変ぶりです。

もちろんミキシングや音を何度もコピーしたようなソースはそのような要素があからさまに出てしまいますが、それでもそのようなものだと思えば全く気になるどころか、逆に分解能の高さから新たな音が聞こえてくる事も多くなり、ジャンルを気にせず楽しめるようにもなりました。

今回の改造により、トーンアーム全体のウエイトは、アーム先端はもちろんバランスウエイトまで軽量化してますので、全体的には軽量化されています。

それに伴い同じ剛性バランスであれば相対的な剛性も上がるわけですが、アームパイプのカーボン化はそれだけでも剛性がアップしているはずですので、最終的には大幅な剛性アップに繋がっていると思います。

また固有共振などの減衰特性もおそらく純正時の時よりも向上しているのでしょう。

今までYSA-2のパフォーマンスの高さには十分満足していた事もあり、唯一気になっていたのはSMEのマグネシウムテーパー形状のアームぐらいで、他社のアームにはそれほど興味や関心を覚えないほど魅力的な音を出すアームだと思っていました。

それほど惚れ込んでいたアームですが、心のどこかで何か引っかかるものがあったのも事実です。

今では入手が困難ですが、S字型ならSAECのアームぐらいで、基本的に接点が増える可能性のあるS字アームにもあまり興味もわきませんでした。

GT2000の場合純正S字アームもオプションのYSA-1ストレートアームも聞いてきたわけで、大きな不満を持つほどのネガな部分は少ないとはいえ、YSA-2はそれとは圧倒的に違っていたのです。

そのようなわけで、今まで最強じゃないかとさえ思っていたYSA-2ですが、でもそんなYAS-2ももはや別次元へと変化し、その変貌ぶりを実際体験してみると、アナログ再生の世界はまだまだ奥が深く、上には上があるものですね。

もちろんどんなにすばらしいターンテーブルも、どれほど感度のいいアームでも、すばらしい音のカートリッジにしても、セッティングがうまくなされなければ意味を成しませんし、ヘッポコピーなフォノイコライザーで聞いたって、その良し悪しさえ聞き取る事などできません。

どこかだけ一点豪華主義にしてもその良さが表れず、すべての要素がうまくバランスさせなければならない事もあり、そのような意味ではお金もかかるし手間もかかります。

それに様々なノウハウだって必要になります。

日々音が良くなりそれとは対照的に価格が安くなるデジタル機器とは違い、アナログ再生のコストは上がる一方ですが、そんなことを打ち消してしまう魅力的な音が聞けるのもアナログ世界の魅力でもあります。

お手軽に楽しむ事こそ困難ですが、今回アーム改造をしてみて、さらにアナログ世界の奥深さを実感しました。

そうなると次を考えてしまうのは・・・

GT2000のアームベースを変えれば、様々なアームを試す事もできます。

また別な方向性として、良質な回転を誇るベルトドライブなどのターンテーブルという選択肢も出てきます。

今時時代遅れの絶滅危惧種のアナログ再生ですけど、あるレベルを超えてしまう音を聞いてしまうと、その魅力から抜け出せないのも事実です。

そんな魅力に取り付かれた人達は、世界規模で見ると意外と多いのかもしれませんね。

という事で今回はここまで。

アナログの話を始めると限がなくなってしまうものですので・・・

| 2013/02/04 10:02 |

YAMAHA YSA-2 アームパイプ改造3 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回はGT2000のオプションアームであるYSA-2のアームパイプを改造するという話で、ドライカーボンのパイプに変えてその劇的な音質向上に驚いたという話までしました。

もう頭の中では純正アームパイプに戻す気などまったく考える必要もないくらいその音質効果が絶大でしたので、どうせなら他社のヘッドシェルを付けてみようと考えたのです。

ヘッドシェルの違いが音に大きな影響力があるのは何度も体験しているため、純正以外のヘッドシェルを試したくなったのです。

しかし一般的なS字アームなどと違い、ヘッドシェルはYSA-2専用品です。

もちろんオプションなんていうのさえありませんので、このアームの場合このヘッドシェル以外選択肢がないのです。

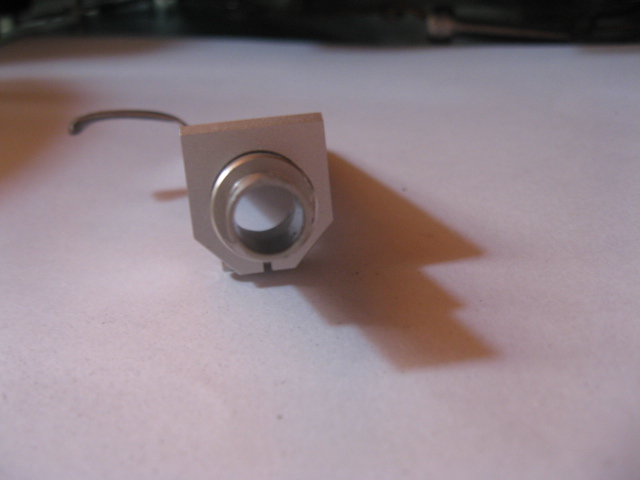

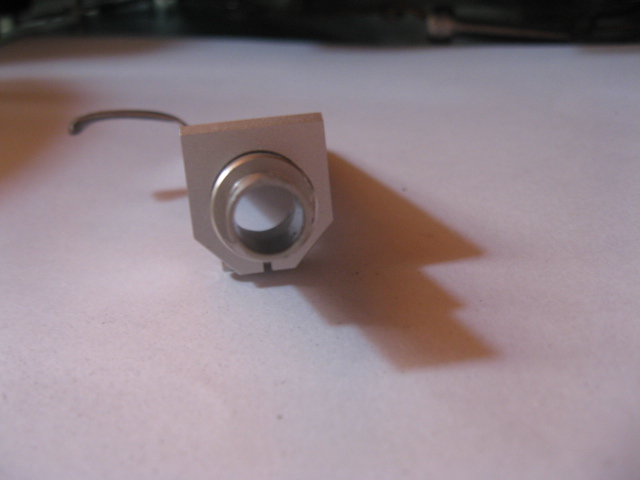

アームパイプへのヘッドシェル取り付け方法は、アームにかませてねじを締め付けて固定するだけというシンプルさです。

ストレートアームといってもYSA-2の場合ヘッドシェルに角度の必要性がないため、角度のつかない汎用のヘッドシェルでもOKなはずです。

ただそうなるとヘッドシェル取り付け部の金具をアームパイプ先端に取り付けなければなりません。

でも純正のようにアームにかませて固定できるのなら、ヘッドシェルとコネクト部分が分離できるタイプなら使えそうです。

そこでヘッドシェルを物色してみると、オーディオテクニカのAT-LHシリーズが分解可能な形状です。

以前S字アームを使用している頃は、様々なヘッドシェルを試したものです。

オーディオテクニカのヘッドシェルも、今のモデルの前身であるAT-LSシリーズは全て持ってましたので、ためしにAT-LH15を使用してみる事にしました。

しかしアームにかませるとしても太さが少し違いすぎます。

コネクト部分の太さは11.6ミリほどあり、カーボンパイプは約8.6ミリですので、ちょっと太さが違いすぎます。

手持ちのアルミパイプをかぶせようと太さを測ってみたところ、約12ミリあります。

そこでコネクト部分をヘッドシェルから引き抜き、反対向きにカーボンパイプにかぶせてみたところ、多少ガタがありますけどうまく固定できるならいけそうです。

でもそうなるとリード線が繋がっているコネクト部分の中身が不要なため、中身を取り外しました。

そしてカーボンパイプに逆さにかぶせるとなると、コネクト部分のアームに入り込む出っ張り部分が不要になるので切断します。

さて次はカーボンパイプの先端へ固定するのですが、多少隙間があるため、一部アルミ箔テープでガタをとり、エポキシ系接着剤で隙間を充填して固めます。

でもただエポキシ使うのも芸がないので、アルミを削り、粉末になったアルミの粉を混ぜる事にしました。

これで音質向上だの強度アップに繋がるかなんてわかりませんけどね。

そして出来上がったのがこれです。

と、作業の話ばかりしても、結果的に音はどうなの?

これが一番重要なことなので、エポキシが固まるのを待ち視聴してみることにしました。

ヘッドシェルを変えた影響なのか、それともアームパイプ先端部分の強度アップが効果的だったのか、その原因は断定できないのですが、こりゃ参りました。

もう完全にYSA-2の音を凌駕しています。

微弱信号のピックアップ性、分解能や音の透明感など、どこをとっても純正アームパイプを完全に凌駕しています。

今まで聞き慣れていたレコードの音にこれほどの音が隠れていたのかと思うほど、その感度は抜群に向上しています。

YSA-2はトーンアームとしては異端児的な要素を持ちますが、一般的なアームとしてみてもかなりパフォーマンスの高い部類に入ります。

今回ヘッドシェルの交換が主な目的でしたが、前回書いたように純正ヘッドシェルでのアームパイプの違いはすでにお話したとおりです。

しかし今回は単純にヘッドシェルを交換しただけではなく、アームパイプ先端部分の強化も施しました。

おそらく両方ともこの音質向上に効果的だったのでしょう。

この仕様なら、他のオーディオテクニカのヘッドシェルも無条件で交換が可能ですし、コネクト部分を固定して、カートリッジキーパーに他のカートリッジを保管するなんてことも可能になりますね。

今回の一連の改造に関して、視聴用に使用したカートリッジはYAMAHAのMC100です。

このカートリッジは以前リファレンスとして使用していたもので、徹底的にクリーニングを施したといえかなり古いモデルです。

多少くたびれているかと思いましたが、以前の現役時代のMC100でさえ到達できなかった領域にあっさり突入してしまいました。

またアナログの面白さを実感しています。

驚くほど効果がある方法とはいえ、私のように改造してしまうと、もう二度と純正には戻せなくなる可能性がありますのでお勧めできませんけど、どこをどういじってもダイレクトに反応するアナログの世界は楽しいものですね。

という事で今回はここまで。

次回は今のリファレンスカートリッジであるシェルターを付けてみての視聴です。

サムライジャパンでございます。

前回はGT2000のオプションアームであるYSA-2のアームパイプを改造するという話で、ドライカーボンのパイプに変えてその劇的な音質向上に驚いたという話までしました。

もう頭の中では純正アームパイプに戻す気などまったく考える必要もないくらいその音質効果が絶大でしたので、どうせなら他社のヘッドシェルを付けてみようと考えたのです。

ヘッドシェルの違いが音に大きな影響力があるのは何度も体験しているため、純正以外のヘッドシェルを試したくなったのです。

しかし一般的なS字アームなどと違い、ヘッドシェルはYSA-2専用品です。

もちろんオプションなんていうのさえありませんので、このアームの場合このヘッドシェル以外選択肢がないのです。

アームパイプへのヘッドシェル取り付け方法は、アームにかませてねじを締め付けて固定するだけというシンプルさです。

ストレートアームといってもYSA-2の場合ヘッドシェルに角度の必要性がないため、角度のつかない汎用のヘッドシェルでもOKなはずです。

ただそうなるとヘッドシェル取り付け部の金具をアームパイプ先端に取り付けなければなりません。

でも純正のようにアームにかませて固定できるのなら、ヘッドシェルとコネクト部分が分離できるタイプなら使えそうです。

そこでヘッドシェルを物色してみると、オーディオテクニカのAT-LHシリーズが分解可能な形状です。

以前S字アームを使用している頃は、様々なヘッドシェルを試したものです。

オーディオテクニカのヘッドシェルも、今のモデルの前身であるAT-LSシリーズは全て持ってましたので、ためしにAT-LH15を使用してみる事にしました。

しかしアームにかませるとしても太さが少し違いすぎます。

コネクト部分の太さは11.6ミリほどあり、カーボンパイプは約8.6ミリですので、ちょっと太さが違いすぎます。

手持ちのアルミパイプをかぶせようと太さを測ってみたところ、約12ミリあります。

そこでコネクト部分をヘッドシェルから引き抜き、反対向きにカーボンパイプにかぶせてみたところ、多少ガタがありますけどうまく固定できるならいけそうです。

でもそうなるとリード線が繋がっているコネクト部分の中身が不要なため、中身を取り外しました。

そしてカーボンパイプに逆さにかぶせるとなると、コネクト部分のアームに入り込む出っ張り部分が不要になるので切断します。

さて次はカーボンパイプの先端へ固定するのですが、多少隙間があるため、一部アルミ箔テープでガタをとり、エポキシ系接着剤で隙間を充填して固めます。

でもただエポキシ使うのも芸がないので、アルミを削り、粉末になったアルミの粉を混ぜる事にしました。

これで音質向上だの強度アップに繋がるかなんてわかりませんけどね。

そして出来上がったのがこれです。

と、作業の話ばかりしても、結果的に音はどうなの?

これが一番重要なことなので、エポキシが固まるのを待ち視聴してみることにしました。

ヘッドシェルを変えた影響なのか、それともアームパイプ先端部分の強度アップが効果的だったのか、その原因は断定できないのですが、こりゃ参りました。

もう完全にYSA-2の音を凌駕しています。

微弱信号のピックアップ性、分解能や音の透明感など、どこをとっても純正アームパイプを完全に凌駕しています。

今まで聞き慣れていたレコードの音にこれほどの音が隠れていたのかと思うほど、その感度は抜群に向上しています。

YSA-2はトーンアームとしては異端児的な要素を持ちますが、一般的なアームとしてみてもかなりパフォーマンスの高い部類に入ります。

今回ヘッドシェルの交換が主な目的でしたが、前回書いたように純正ヘッドシェルでのアームパイプの違いはすでにお話したとおりです。

しかし今回は単純にヘッドシェルを交換しただけではなく、アームパイプ先端部分の強化も施しました。

おそらく両方ともこの音質向上に効果的だったのでしょう。

この仕様なら、他のオーディオテクニカのヘッドシェルも無条件で交換が可能ですし、コネクト部分を固定して、カートリッジキーパーに他のカートリッジを保管するなんてことも可能になりますね。

今回の一連の改造に関して、視聴用に使用したカートリッジはYAMAHAのMC100です。

このカートリッジは以前リファレンスとして使用していたもので、徹底的にクリーニングを施したといえかなり古いモデルです。

多少くたびれているかと思いましたが、以前の現役時代のMC100でさえ到達できなかった領域にあっさり突入してしまいました。

またアナログの面白さを実感しています。

驚くほど効果がある方法とはいえ、私のように改造してしまうと、もう二度と純正には戻せなくなる可能性がありますのでお勧めできませんけど、どこをどういじってもダイレクトに反応するアナログの世界は楽しいものですね。

という事で今回はここまで。

次回は今のリファレンスカートリッジであるシェルターを付けてみての視聴です。

| 2013/02/04 10:01 |

YAMAHA YSA-2 アームパイプ改造2 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回はGT2000のオプションアームであるYSA-2のアームパイプを改造するという話までしました。

ちなみに純正のYSA-2はこんな仕様です。

型式 ピュアストレートアーム

アーム型式 フルインテグレート・ピュアストレート

実効長 228mm

オフセット角 0゜

オーバーハング -20mm

適合カートリッジ自重 4g~14g

高さ調整範囲 10mm

ヘッドシェル アルミ切削アルマイト仕上げ

オーバーハング 調整可能、目盛付き

等価質量 26g

さてはじめに汎用のアルミパイプを純正パイプと同じ長さに切って付けてみることにしました。

ノギスで測ると太さは0.1ミリほど太いので、差し込み部分だけ表面のアルマイトを削り落としたところ、ちょうどスムーズに差込ができるような太さとなりました。

パイプの肉厚は純正よりもありますが重量的には純正パイプよりも軽いようで、どうしてもゼロバランスが取れないため暫定的にヘッドシェルへアルミ板を貼り付けてバランスをとりました。

さて肝心の音のほうですが・・・

これでいったい何の不満があるというのでしょう?

純正パイプといっても、私の使用しているのは中身のOFC単線やプラスチックのガイドを取り外されていますので、もはや純正とは呼べない状態ですが、アームパイプを汎用のアルミに変えたところ不要な共振が無くなったようで、微小音の表現が劇的に改善されています。

しかも力強さも感じさせる音に変化しました。

もともと感度のいいアームでしたが、感度のよさはそのままに、さらに微小レベルの信号の音をよく引き出すようになりました。

オーケストラなどパートが複雑な構成の音の分離もよくなり、今まで聞こえなかった細かい表現の音が聞こえてきます。

ジャズなどシンプルなアコーステック楽器の音も、微小な音の表現力も遥かに向上しました。

純正アームパイプよりも柔らかい材質ですが、肉厚がある分全体的な剛性が向上しているのかもしれません。

また不要な共振も純正パイプに比較すると少ないようで、そのあたりが音として現れているのかもしれませんね。

ただヘッドシェルにウエイトのアルミ板を乗せている事もあるので、その影響も見逃せないのも事実ですが、正直これで何が不満?といえる音に変化しました。

という事で、アームパイプの交換の効果に気をよくした私はしばらくそのまま聞いていたのですが、ほかにもドライカーボンのパイプが用意してありますので、とりあえずそちらも試してみる事にしました。

太さは0.2ミリほど細いので、取り付け部などに薄いアルミテープを貼り付けました。

パイプの肉厚は0.8ミリほどですので、アルミパイプに比べるとやや肉厚が薄いようです。

ただ剛性的にはカーボンパイプが一番のようです。

屁理屈はさておき音がどう変化したかが肝心ですよね。

肝心の音はといえば、微小レベルの信号の表現力には驚きました。

今まで少し固まり的な音として聞こえていた音が綺麗に分離し、音の陰影がもの凄く改善されています。

不要共振は純正に比べては当然ですが、アルミパイプのときよりも優れています。

しかも感度もよくなって、音の切れやスピード感、また音の透明感なども遥かに違う次元です。

まるで別のカートリッジに変えたように、劇的に変化を見せました。

今まで聞き慣れていたレコードの音が、まるで別な音楽を聴いているようなイメージです。

どこをどういじってもダイレクトに反応するアナログの世界ですので、ヘッドシェルやリード線を変えても音が大きく変わる事を考えると、アームパイプの変更がダイレクトに影響するのはわかりますが、ここまで大きな変化があるとは正直驚きです。

時には良くなるところか逆に音が悪くもなりやすい危険性がありますけど、このカーボンパイプ仕様はもう病み付きになるような音ですね。

まだまだレコードにはこんなにも情報が隠れていたのかと実感します。

日々音質が向上し、それと相反するように価格が下がるデジタル機器とは違い、構成部分のほとんどが機械加工部品が多いアナログプレーヤーの場合、年々生産数が増大する事もないのでコストは上がる一方です。

ましてやソースであるレコード盤の入手も困難になっているわけですので、絶滅危惧種のアナログの世界はコストがかさむ一方かもしれません。

でもそんなアナログの世界ですが、未だに発展途上の状態ともいえます。

海外のメーカーなどが新素材を用いたアームなどをリリースしている様子からも、レコードの溝に込められた音をどこまで引き出せるのかという探求は未だに続いています。

たとえばGT2000などの場合、アームベースが専用の特殊な形状のため、ポン付け取り替えられるアームは、純正のS字アーム、ストレートタイプのYSA-1 そしてピュアストレートアームのYSA-2の3種類だけです。

しかし今はGT2000用の汎用アームベースなどを製作しているところもありますので、社外品のユニバーサルアームを取り付ける事も難しくなくなり、そのような意味ではアナログ最盛期よりも選択肢が増えています。

私のようにアームパイプを改造するのは、正直純正品を破壊しているようなものなのでお勧めできませんが、アームベースを変えて他社のアームを搭載してみるのも面白そうですね。

ただGT2000の大きなネガな部分であるダイレクトドライブということもありますが、これも鳴らし方によってはその影響を低減させることも可能です。

アナログは鳴らす人によってまったく違った音になってしまうデリケートな世界ですが、今回アームパイプを替えてみて、アナログの世界の奥の深さをさらに実感しました。

これだからアナログやめられないのかもしれませんね。

という事で今回はここまで。

次回予告。

次ははカーボンパイプの効果を維持しながら、少し汎用性を持たせる方向へモディファイをしたお話をしますね。

サムライジャパンでございます。

前回はGT2000のオプションアームであるYSA-2のアームパイプを改造するという話までしました。

ちなみに純正のYSA-2はこんな仕様です。

型式 ピュアストレートアーム

アーム型式 フルインテグレート・ピュアストレート

実効長 228mm

オフセット角 0゜

オーバーハング -20mm

適合カートリッジ自重 4g~14g

高さ調整範囲 10mm

ヘッドシェル アルミ切削アルマイト仕上げ

オーバーハング 調整可能、目盛付き

等価質量 26g

さてはじめに汎用のアルミパイプを純正パイプと同じ長さに切って付けてみることにしました。

ノギスで測ると太さは0.1ミリほど太いので、差し込み部分だけ表面のアルマイトを削り落としたところ、ちょうどスムーズに差込ができるような太さとなりました。

パイプの肉厚は純正よりもありますが重量的には純正パイプよりも軽いようで、どうしてもゼロバランスが取れないため暫定的にヘッドシェルへアルミ板を貼り付けてバランスをとりました。

さて肝心の音のほうですが・・・

これでいったい何の不満があるというのでしょう?

純正パイプといっても、私の使用しているのは中身のOFC単線やプラスチックのガイドを取り外されていますので、もはや純正とは呼べない状態ですが、アームパイプを汎用のアルミに変えたところ不要な共振が無くなったようで、微小音の表現が劇的に改善されています。

しかも力強さも感じさせる音に変化しました。

もともと感度のいいアームでしたが、感度のよさはそのままに、さらに微小レベルの信号の音をよく引き出すようになりました。

オーケストラなどパートが複雑な構成の音の分離もよくなり、今まで聞こえなかった細かい表現の音が聞こえてきます。

ジャズなどシンプルなアコーステック楽器の音も、微小な音の表現力も遥かに向上しました。

純正アームパイプよりも柔らかい材質ですが、肉厚がある分全体的な剛性が向上しているのかもしれません。

また不要な共振も純正パイプに比較すると少ないようで、そのあたりが音として現れているのかもしれませんね。

ただヘッドシェルにウエイトのアルミ板を乗せている事もあるので、その影響も見逃せないのも事実ですが、正直これで何が不満?といえる音に変化しました。

という事で、アームパイプの交換の効果に気をよくした私はしばらくそのまま聞いていたのですが、ほかにもドライカーボンのパイプが用意してありますので、とりあえずそちらも試してみる事にしました。

太さは0.2ミリほど細いので、取り付け部などに薄いアルミテープを貼り付けました。

パイプの肉厚は0.8ミリほどですので、アルミパイプに比べるとやや肉厚が薄いようです。

ただ剛性的にはカーボンパイプが一番のようです。

屁理屈はさておき音がどう変化したかが肝心ですよね。

肝心の音はといえば、微小レベルの信号の表現力には驚きました。

今まで少し固まり的な音として聞こえていた音が綺麗に分離し、音の陰影がもの凄く改善されています。

不要共振は純正に比べては当然ですが、アルミパイプのときよりも優れています。

しかも感度もよくなって、音の切れやスピード感、また音の透明感なども遥かに違う次元です。

まるで別のカートリッジに変えたように、劇的に変化を見せました。

今まで聞き慣れていたレコードの音が、まるで別な音楽を聴いているようなイメージです。

どこをどういじってもダイレクトに反応するアナログの世界ですので、ヘッドシェルやリード線を変えても音が大きく変わる事を考えると、アームパイプの変更がダイレクトに影響するのはわかりますが、ここまで大きな変化があるとは正直驚きです。

時には良くなるところか逆に音が悪くもなりやすい危険性がありますけど、このカーボンパイプ仕様はもう病み付きになるような音ですね。

まだまだレコードにはこんなにも情報が隠れていたのかと実感します。

日々音質が向上し、それと相反するように価格が下がるデジタル機器とは違い、構成部分のほとんどが機械加工部品が多いアナログプレーヤーの場合、年々生産数が増大する事もないのでコストは上がる一方です。

ましてやソースであるレコード盤の入手も困難になっているわけですので、絶滅危惧種のアナログの世界はコストがかさむ一方かもしれません。

でもそんなアナログの世界ですが、未だに発展途上の状態ともいえます。

海外のメーカーなどが新素材を用いたアームなどをリリースしている様子からも、レコードの溝に込められた音をどこまで引き出せるのかという探求は未だに続いています。

たとえばGT2000などの場合、アームベースが専用の特殊な形状のため、ポン付け取り替えられるアームは、純正のS字アーム、ストレートタイプのYSA-1 そしてピュアストレートアームのYSA-2の3種類だけです。

しかし今はGT2000用の汎用アームベースなどを製作しているところもありますので、社外品のユニバーサルアームを取り付ける事も難しくなくなり、そのような意味ではアナログ最盛期よりも選択肢が増えています。

私のようにアームパイプを改造するのは、正直純正品を破壊しているようなものなのでお勧めできませんが、アームベースを変えて他社のアームを搭載してみるのも面白そうですね。

ただGT2000の大きなネガな部分であるダイレクトドライブということもありますが、これも鳴らし方によってはその影響を低減させることも可能です。

アナログは鳴らす人によってまったく違った音になってしまうデリケートな世界ですが、今回アームパイプを替えてみて、アナログの世界の奥の深さをさらに実感しました。

これだからアナログやめられないのかもしれませんね。

という事で今回はここまで。

次回予告。

次ははカーボンパイプの効果を維持しながら、少し汎用性を持たせる方向へモディファイをしたお話をしますね。

| 2013/02/04 10:00 |

YAMAHA GT2000 YSA2 アームパイプ改造1 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回はYAMAHAのYSA-2の軸受け部のメンテナンスを終わり、シェルターの501MrⅡカートリッジとヤマハのMC100の試聴についてお話をしました。

さて私の愛用しているYSA-2ピュアストレーレトアームは、アーム内部の配線材などを交換していますので、アームパイプ外部のみ純正という状態です。

純正の場合OFC単線と、それを束ねるためのプラスチックのガイドが入っていましたので、それである意味アームの鳴き止めの効果もあったと思います。

私のアームはこの中身が無いため、以前からアームの共振対策をあれこれと考えていたものです。

そこでアームパイプ外周に銅箔やアルミ箔テープを巻いたり、アルミのリングをかませたりして共振を変化させたりと、様々な方法を試してみました。

日本国内の場合アナログ再生が絶滅危惧種的な要素もあり、今ではごく一部のハイエンドマニアの中でのみ生き残っています。

そのため国内メーカーからのアナログ関連機器の撤退はあっても、新機種のデビューという話は本当に少なくなってしまい寂しさを感じるものですね。

でもそのような中、世界規模で見ればアナログ再生はまだまだ根強いファンも多く、海外には数多くのアナログ機器をプロデュースするメーカーもまだまだ健在です。

そのようなわけで、今回はトーンアームについて少しお話をしたいと思います。

国内ではビンテージオーディオとして、ノスタルジックにアナログ再生を楽しまれている方も多くいますので、トーンアームもS字型などを今でも大切に鳴らされている方も数多くいます。

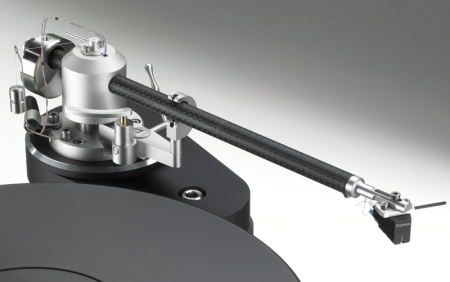

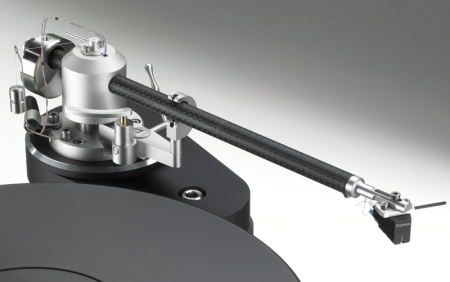

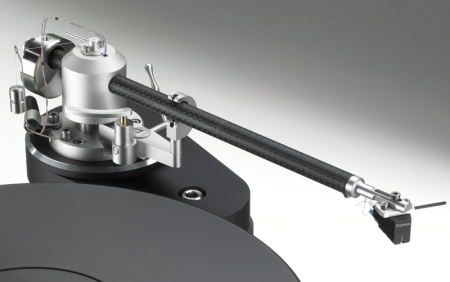

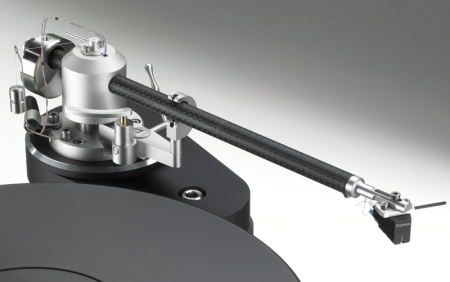

一方海外のメーカーのほとんどは、オルトフォンやSMEの一部を除き、その大半はストレートアームが主流です。

しかも様々な形状や素材を用い、ユニークなアイデアに溢れた数多くのモデルがラインナップしています。

たとえばマグネシウムのテーパー形状で世の中を驚かせたSMEのⅤなど、それまでにない斬新なアイディアを盛り込んで、それまでとは比較にならないほどのパフォーマンスを見せたアームなども登場しました。

不要共振を徹底的に排除するため、ヘッドシェルをアームパイプと一体化し、ヘッドシェルの指掛けさえ付いていません。

その極端とも思える思想があのパフォーマンスを生み出したのでしょうね。

もちろんハイパフォーマンスアナログに関しては、海外の他のメーカーも負けてはいないようで、それぞれ独自のアイディアを盛り込んだアームを生み出しています。

YAMAHAのYSA-2のピュアストレートアームも当時としては斬新な異端児的なアームでしたけど、こうして海外製のアームと比較してみると意外と地味な作りですね。

そして近年の主流といえば、アームパイプにカーボンファイバーなど新素材を用いている点です。

たとえばマグネシウムはアルミの2/3の重さでアルミと同じ強度を確保できますが、組織内部の酸化しやすさなどに問題点も多く、意外と手を出し難い材質です。

私はバイクのホイールにマグネシウムのものを使用していた事がありますが、アルミと比較すると圧倒的に軽く、別のバイクになってしまったかと思うほど操縦性に大きな影響を与えました。

トーンアームパイプにしても、先端の動きに対する追従性を考えた場合、軽量化は慣性質量の低減にもつながるため、できるだけ軽くしたいところもあります。

しかしその一方で、軽量化は剛性不足を招きやすくなります。

その剛性不足を補うために、マグネシウムやカーボン素材が用いられてきたのでしょう。

ドライカーボンの場合、鉄と同等の強度を得るには1/5ほどの重量で済み、内部損失もあるため振動の減衰にも優れているなど、ある意味トーンアームパイプの素材としては適切なものかもしれません。

YSA-2が発売された当時もカーボンファイバーという新素材は世の中にありましたが、当時はまだまだ特殊な新素材で一般的なものではありませんでしたね。

今ではその優れた特性から、F1マシンなどのレーシングカーののシャーシなど、強度が必要でしかも軽量化のために使われる事も多く、ラジコンなどの模型や釣竿、ゴルフクラブなど目にする機会も増えてきました。

私もバイクの軽量化のために、メーターステーなどにカーボンパイプを用いた事があります。

そんな事など考えていたら、YSA-2のアームパイプを替えたらどのような変化が出るのか試したくなったのです。

以前バイク用で使用したアルミパイプやカーボンパイプのあまりがあったので、見てみたところ純正アームパイプと交換できそうな太さのパイプがありました。

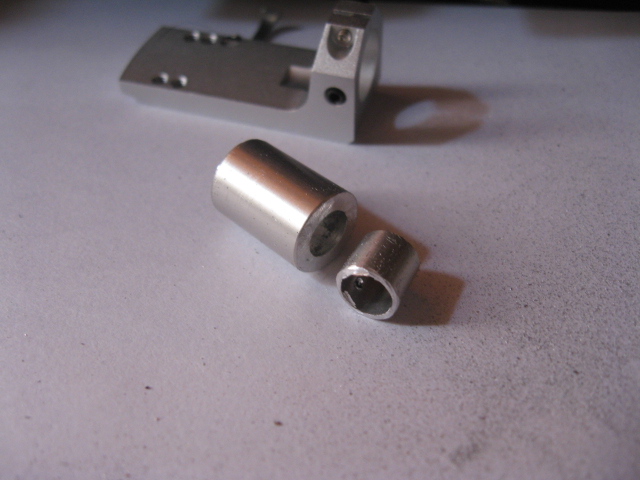

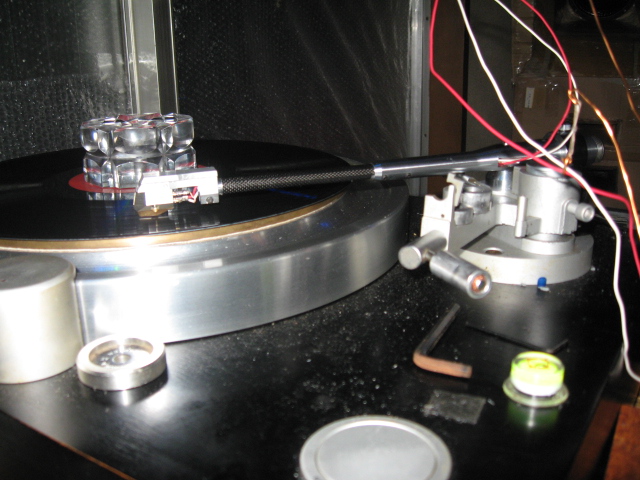

右から純正パイプ、アルミパイプ。ドライカーボンパイプになります。

直径は純正が約8.8ミリ、アルミパイプが8.9ミリ、カーボンが8.6ミリです。

肉厚は純正が一番薄く、アルミが一番厚くなります。

重さは純正が一番重く、カーボンが一番軽くなります。

正確な試験データーはありませんが、曲げ強度や剛性で考えれば、純正が一番弱く、カーボンが一番強そうです。

YSA-2の軸受け部とアーム付け根本体の作りこみは手が込んでいますが、こうしてみるとアームパイプやヘッドシェルなどは、少しお粗末な感じもします。

今までパイプなどを持っていながらなぜ試さなかったのか、今更ながら不思議です。

アームベース部やベースに取り付ける部分など、GT2000シリーズの規格という縛りがあるためどうしても妥協しなければならない事もあったのでしょうし、アームパイプも他のアームに使用しているパイプの使い回しかもしれません。

そのようなわけで、アームパイプを変えるとどう音が変化するのかを試してみたいと思います。

という事で今回はこれまで。

次回アームを変えたときのレポートをお知らせいたしますね。

サムライジャパンでございます。

前回はYAMAHAのYSA-2の軸受け部のメンテナンスを終わり、シェルターの501MrⅡカートリッジとヤマハのMC100の試聴についてお話をしました。

さて私の愛用しているYSA-2ピュアストレーレトアームは、アーム内部の配線材などを交換していますので、アームパイプ外部のみ純正という状態です。

純正の場合OFC単線と、それを束ねるためのプラスチックのガイドが入っていましたので、それである意味アームの鳴き止めの効果もあったと思います。

私のアームはこの中身が無いため、以前からアームの共振対策をあれこれと考えていたものです。

そこでアームパイプ外周に銅箔やアルミ箔テープを巻いたり、アルミのリングをかませたりして共振を変化させたりと、様々な方法を試してみました。

日本国内の場合アナログ再生が絶滅危惧種的な要素もあり、今ではごく一部のハイエンドマニアの中でのみ生き残っています。

そのため国内メーカーからのアナログ関連機器の撤退はあっても、新機種のデビューという話は本当に少なくなってしまい寂しさを感じるものですね。

でもそのような中、世界規模で見ればアナログ再生はまだまだ根強いファンも多く、海外には数多くのアナログ機器をプロデュースするメーカーもまだまだ健在です。

そのようなわけで、今回はトーンアームについて少しお話をしたいと思います。

国内ではビンテージオーディオとして、ノスタルジックにアナログ再生を楽しまれている方も多くいますので、トーンアームもS字型などを今でも大切に鳴らされている方も数多くいます。

一方海外のメーカーのほとんどは、オルトフォンやSMEの一部を除き、その大半はストレートアームが主流です。

しかも様々な形状や素材を用い、ユニークなアイデアに溢れた数多くのモデルがラインナップしています。

たとえばマグネシウムのテーパー形状で世の中を驚かせたSMEのⅤなど、それまでにない斬新なアイディアを盛り込んで、それまでとは比較にならないほどのパフォーマンスを見せたアームなども登場しました。

不要共振を徹底的に排除するため、ヘッドシェルをアームパイプと一体化し、ヘッドシェルの指掛けさえ付いていません。

その極端とも思える思想があのパフォーマンスを生み出したのでしょうね。

もちろんハイパフォーマンスアナログに関しては、海外の他のメーカーも負けてはいないようで、それぞれ独自のアイディアを盛り込んだアームを生み出しています。

YAMAHAのYSA-2のピュアストレートアームも当時としては斬新な異端児的なアームでしたけど、こうして海外製のアームと比較してみると意外と地味な作りですね。

そして近年の主流といえば、アームパイプにカーボンファイバーなど新素材を用いている点です。

たとえばマグネシウムはアルミの2/3の重さでアルミと同じ強度を確保できますが、組織内部の酸化しやすさなどに問題点も多く、意外と手を出し難い材質です。

私はバイクのホイールにマグネシウムのものを使用していた事がありますが、アルミと比較すると圧倒的に軽く、別のバイクになってしまったかと思うほど操縦性に大きな影響を与えました。

トーンアームパイプにしても、先端の動きに対する追従性を考えた場合、軽量化は慣性質量の低減にもつながるため、できるだけ軽くしたいところもあります。

しかしその一方で、軽量化は剛性不足を招きやすくなります。

その剛性不足を補うために、マグネシウムやカーボン素材が用いられてきたのでしょう。

ドライカーボンの場合、鉄と同等の強度を得るには1/5ほどの重量で済み、内部損失もあるため振動の減衰にも優れているなど、ある意味トーンアームパイプの素材としては適切なものかもしれません。

YSA-2が発売された当時もカーボンファイバーという新素材は世の中にありましたが、当時はまだまだ特殊な新素材で一般的なものではありませんでしたね。

今ではその優れた特性から、F1マシンなどのレーシングカーののシャーシなど、強度が必要でしかも軽量化のために使われる事も多く、ラジコンなどの模型や釣竿、ゴルフクラブなど目にする機会も増えてきました。

私もバイクの軽量化のために、メーターステーなどにカーボンパイプを用いた事があります。

そんな事など考えていたら、YSA-2のアームパイプを替えたらどのような変化が出るのか試したくなったのです。

以前バイク用で使用したアルミパイプやカーボンパイプのあまりがあったので、見てみたところ純正アームパイプと交換できそうな太さのパイプがありました。

右から純正パイプ、アルミパイプ。ドライカーボンパイプになります。

直径は純正が約8.8ミリ、アルミパイプが8.9ミリ、カーボンが8.6ミリです。

肉厚は純正が一番薄く、アルミが一番厚くなります。

重さは純正が一番重く、カーボンが一番軽くなります。

正確な試験データーはありませんが、曲げ強度や剛性で考えれば、純正が一番弱く、カーボンが一番強そうです。

YSA-2の軸受け部とアーム付け根本体の作りこみは手が込んでいますが、こうしてみるとアームパイプやヘッドシェルなどは、少しお粗末な感じもします。

今までパイプなどを持っていながらなぜ試さなかったのか、今更ながら不思議です。

アームベース部やベースに取り付ける部分など、GT2000シリーズの規格という縛りがあるためどうしても妥協しなければならない事もあったのでしょうし、アームパイプも他のアームに使用しているパイプの使い回しかもしれません。

そのようなわけで、アームパイプを変えるとどう音が変化するのかを試してみたいと思います。

という事で今回はこれまで。

次回アームを変えたときのレポートをお知らせいたしますね。