| 2025/07/18 15:48 |

[PR] |

| 2013/03/01 22:47 |

P610 再考 その2 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回の話では、私がP610とどのような出会いであったかについてお話をしました。

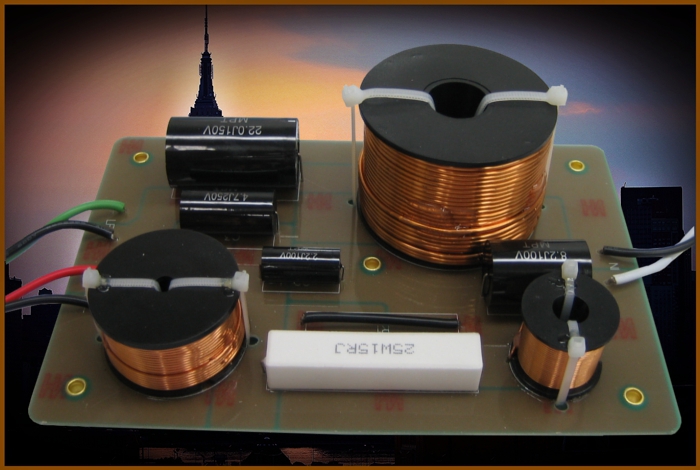

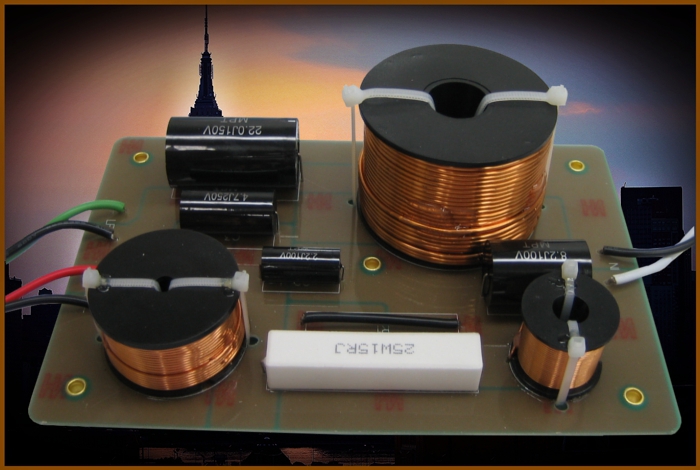

FMレコパルレベルから一気にJBL D130のバックロードホーンという世界へ足を踏み入れ、付属のJBL純正ネットワークがあまりのもひどかったので、そこからネットワーク自作の世界へと、右も左もわからないような若造でしたが、とにかく世界一のJBLにするんだという意気込みと情熱だけはあったようです。

当時JBLやALTECやTANNOYなどの有名メーカーの製品も、そのほとんどがフェライトマグネットモデルへ移行していた頃でしたが、私が手に入れたのはアルニコマグネット時代のものでしたから、なんだか知らないけどテンションがあがっていたのは間違いありません。

JBLのD130は、38センチクラスの大口径ユニットでしたけど、ウーハーなどではなくフルレンジユニットという事でしたが、正直どこがフルレンジなのかがわからないユニットでもありました。

それにバックロードホーンの上に075のトゥイーターという組み合わせも、見た目的にもあまり格好がいいわけではありませんでしたけど、なんだか知らないが泣く子も黙る世界の名ブランドJBLですから、そりゃ悪いはずなんて絶対あってはいけないのです。

・・・と自己暗示をかけて、いつか良くなるだろうとあれやこれやと手を加えていました。

だからなのか、とにかく良くしようと躍起になっていたのは確かでした。

それに予算があれば175のドライバーなんて繋いで、将来3ウエイにしようと毎日夢を見ていたのです。

それが、段ボール箱に発泡スチロールのバッフル板という、オーディオマニアなら卒倒するであろう酷い鳴らし方の外見に、見た目もボロイP610前期型を付けたものと、世界の名機のJBLを比較するなんて、健全なオーディオマニアの方であれば絶対にしない事です。

しかしなぜだかアコーステック楽器の音の質感が、どう聴いても良いはずのないP610の方が良く聞こえているのです。

これはきっとJBLをまだまだ使いこなしていないのだ!!!

気合と根性、努力と忍耐がまだまだ足りない。

そう何度も自分に言い聞かせていました。

そして翌日、以前私にP610を勧めていたオーディオ店に遊びに行って、事の経緯を話したのです。

何度聴いてもP610の方が良く聞こえてしまうので、私はJBLをまだまだ使いこなしていないのかもと話したところ、そりゃ当然ですよとあっさり。

何が当然かといえば、P610のポテンシャルを大型マルチシステムで再現しようとしても、それに見合う性能を誇るユニットはほんのわずかでしかなく、ましてやそれを超えるなんてそう容易い話ではないとの事でした。

そんな話信じるもんかと自分に言い聞かせようとしても、実際私の耳には圧倒的なポテンシャルの差が感じられていましたから、その帰りホームセンターへ立ち寄り、即行で平面バッフル用の板を買い込みました。

それがD130の脇へ立てかけられているやつです。

その当時私が手に入れたのはDIATONEのP610Bとい8オームのモデルでした。

現在私が所有するのは2本目のやつで、それから半年後ぐらいにそれも中古で手に入れたものです。

こちらはP610Aの16オーム仕様です。

さてその当時P610はすでにP610DA/DBと、後期型へモデルチェンジがなされたあとです。

音楽ソースの多様化に伴い、対入力のアップと再生周波数帯域の拡大など、スペック上では高性能です。

このスペックだけ見れば、私が手に入れたのは古ぼけた前期型なわけですから、当然後期方の新型の方がすばらしいものだと考えていました。

そこで、先のオーディオ店で、P610の後期型はもっと音がいいのでしょうかと尋ねたところ、ブゥフッ!と笑われ、その古いP610大切に鳴らした方がいいですよと、これまたあっさり。

スペック上は優れているはずなのに、それに新しい方がより良く改良されているはずなのに、いったいどうして???

なんとも納得のいかない話です。

ただでさえ天下のJBLより良いはずがないのに、その上新しい新型よりもいいなんて、どうもこれが踏み入れてはいけない領域の入り口だったようです。

前期型と後期型の違いですが、音楽の聴き方のよっては後期型がいいという方もいると思いますし、絶対的に後期型が悪いという話ではありません。

それに名誉のために言っておきますけど、JBLのD130ですけど、けして嫌いなものではありませんし、とても魅力的なサウンドで、今でも懐かしく思い、聴いてみたくなるのも事実です。

ただ私の耳には、P610前期型の格の違いがどうしても気になってしまっただけのことです。

とまたまた話が長くなってしまったので、今回はここまで。

どうもp610関連の話をすると、止まらなくなってしまいます。

次回は前期型と後期型の違いなどを踏まえてお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回の話では、私がP610とどのような出会いであったかについてお話をしました。

FMレコパルレベルから一気にJBL D130のバックロードホーンという世界へ足を踏み入れ、付属のJBL純正ネットワークがあまりのもひどかったので、そこからネットワーク自作の世界へと、右も左もわからないような若造でしたが、とにかく世界一のJBLにするんだという意気込みと情熱だけはあったようです。

当時JBLやALTECやTANNOYなどの有名メーカーの製品も、そのほとんどがフェライトマグネットモデルへ移行していた頃でしたが、私が手に入れたのはアルニコマグネット時代のものでしたから、なんだか知らないけどテンションがあがっていたのは間違いありません。

JBLのD130は、38センチクラスの大口径ユニットでしたけど、ウーハーなどではなくフルレンジユニットという事でしたが、正直どこがフルレンジなのかがわからないユニットでもありました。

それにバックロードホーンの上に075のトゥイーターという組み合わせも、見た目的にもあまり格好がいいわけではありませんでしたけど、なんだか知らないが泣く子も黙る世界の名ブランドJBLですから、そりゃ悪いはずなんて絶対あってはいけないのです。

・・・と自己暗示をかけて、いつか良くなるだろうとあれやこれやと手を加えていました。

だからなのか、とにかく良くしようと躍起になっていたのは確かでした。

それに予算があれば175のドライバーなんて繋いで、将来3ウエイにしようと毎日夢を見ていたのです。

それが、段ボール箱に発泡スチロールのバッフル板という、オーディオマニアなら卒倒するであろう酷い鳴らし方の外見に、見た目もボロイP610前期型を付けたものと、世界の名機のJBLを比較するなんて、健全なオーディオマニアの方であれば絶対にしない事です。

しかしなぜだかアコーステック楽器の音の質感が、どう聴いても良いはずのないP610の方が良く聞こえているのです。

これはきっとJBLをまだまだ使いこなしていないのだ!!!

気合と根性、努力と忍耐がまだまだ足りない。

そう何度も自分に言い聞かせていました。

そして翌日、以前私にP610を勧めていたオーディオ店に遊びに行って、事の経緯を話したのです。

何度聴いてもP610の方が良く聞こえてしまうので、私はJBLをまだまだ使いこなしていないのかもと話したところ、そりゃ当然ですよとあっさり。

何が当然かといえば、P610のポテンシャルを大型マルチシステムで再現しようとしても、それに見合う性能を誇るユニットはほんのわずかでしかなく、ましてやそれを超えるなんてそう容易い話ではないとの事でした。

そんな話信じるもんかと自分に言い聞かせようとしても、実際私の耳には圧倒的なポテンシャルの差が感じられていましたから、その帰りホームセンターへ立ち寄り、即行で平面バッフル用の板を買い込みました。

それがD130の脇へ立てかけられているやつです。

その当時私が手に入れたのはDIATONEのP610Bとい8オームのモデルでした。

現在私が所有するのは2本目のやつで、それから半年後ぐらいにそれも中古で手に入れたものです。

こちらはP610Aの16オーム仕様です。

さてその当時P610はすでにP610DA/DBと、後期型へモデルチェンジがなされたあとです。

音楽ソースの多様化に伴い、対入力のアップと再生周波数帯域の拡大など、スペック上では高性能です。

このスペックだけ見れば、私が手に入れたのは古ぼけた前期型なわけですから、当然後期方の新型の方がすばらしいものだと考えていました。

そこで、先のオーディオ店で、P610の後期型はもっと音がいいのでしょうかと尋ねたところ、ブゥフッ!と笑われ、その古いP610大切に鳴らした方がいいですよと、これまたあっさり。

スペック上は優れているはずなのに、それに新しい方がより良く改良されているはずなのに、いったいどうして???

なんとも納得のいかない話です。

ただでさえ天下のJBLより良いはずがないのに、その上新しい新型よりもいいなんて、どうもこれが踏み入れてはいけない領域の入り口だったようです。

前期型と後期型の違いですが、音楽の聴き方のよっては後期型がいいという方もいると思いますし、絶対的に後期型が悪いという話ではありません。

それに名誉のために言っておきますけど、JBLのD130ですけど、けして嫌いなものではありませんし、とても魅力的なサウンドで、今でも懐かしく思い、聴いてみたくなるのも事実です。

ただ私の耳には、P610前期型の格の違いがどうしても気になってしまっただけのことです。

とまたまた話が長くなってしまったので、今回はここまで。

どうもp610関連の話をすると、止まらなくなってしまいます。

次回は前期型と後期型の違いなどを踏まえてお話をしたいと思います。

PR

| 2013/02/28 07:22 |

P610 再考 その1 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、ALTEC系のユニットが好きな理由について簡単にお話したと同時に、その理由のひとつとして、人の声を再生させたときの正確さや、その質感の表現力の高さが、結果として音楽を再生させたときも絶妙な音色で奏でてくれるため、このような方向性を持ったユニットが私の好きなユニットでもあります。

そんな私のオーディオの方向性を決定的にしたのが、以前もお話したようにDIATONEのP610前期型との出会いだった事をお話したと思います。

オーディオには興味はあったものの、元々それほど強い関心を寄せるものではありませんでしたが、オートバイで大怪我をして、しばらくの間オートバイに乗る事ができない状態だったため、その穴埋めにとオーディオをはじめたのがきっかけです。

それが泥沼?への入り口になるとは・・・

私がオーディオを始めた当時私は何の知識も情報もないので、とりあえずFMレコパルを買ってきて読んでいました。

その頃の各メーカーが力を入れていたのは、ハニカムコーンやカーボン張りのウーハーなど、新素材見本市のオンパレードでした。

そして30センチクラスの3ウエイスピーカーといえば、当時のFMレコパル愛読者にとっては憧れの世界です。

当然FMレコパルなんて読んでいた当時の馬鹿な私も例に漏れず、そんないい加減な洗脳にどっぷり浸かっていたものです。

そしてその頃頻繁に出入りするようになったオーディオ店で、P610をとにかく試してみればと何度も教えられたものの、FMレコパルで洗脳された私の頭の中には、紙の振動板でしかも口径だって16センチ、テレビの付属品のスピーカーみたいな陳腐で貧弱な外見は、どう見たって偉そうになんか見えません。

当時の私にとっての憧れは、新素材見本市の30センチクラス3ウエイが最も凄いものだと信じていましたから、当時あった38センチクラスのハイエンド機器でさえ、値段ばかり高いだけの、ただの見栄っ張りの道具でしかないと信じていました。

そんな中でしたがたどり着いたのがTRIOのLS1000です。

.jpg)

中古品で手に入れましたけど、もう最高だろう!!と思って聴いていたのですが・・・・

何かが違う?

どこかがおかしい・・・

いや、気のせいだ!と自分に言い聞かせるものの、結果的に私の求める世界とは、事実はまるで違っていたのです。

そんな中で次に手に入れたのが、泣く子も黙る世界的超有名ブランドJBLです。

D130と075の2ウエイというシンプルな構成でしたが、今までと違う38cmクラスの大口径ユニット。

しかもバックロードホーンという、一般的ではないエンクロージャー形式。

もうFMレコパルの洗脳なんて一発で解けていました。

そして世界最高のJBLサウンドを目指すのだという意気込みで、ネットワークをあれこれいじくりまわしたりしていたものです。

もう気分的には上級者で、市販の3ウエイシステムなんてヘッポコだなんて思うようになっていました。

ところでそのJBLサウンドでしたが、かなり個性が強い音とはいえ、とても魅力のある音がしていました。

トリオのLS1000のドロォ~ンとした低域とは異なり、バンバン!ガンガン!とバックロードらしい切れ味の良い低域を響かせますし、075のどことなく突き刺さるような高音域は、レンジ感こそありませんが、リアル感を伴う高音域を聞かせてくれました。

もうこのままJBLマニアになろう。

そう思い込むほど入れ込んでいたのも事実です。

しかしそこに悪魔のささやきが忍び寄ってきました。

そんな自慢のJBLサウンドを楽しんでいるとき、たまたま訪れてきた後輩が、近所のリサイクルショップにP610の中古が置いてありましたよの一言を聞いてしまったのです。

別に本気で使う気もなかったのですが、とりあえずオーディオマニアの端くれだから、とりあえずそのP610手に入れたのです。

当時のP610は後期型にモデルが変更されていて、対入力の向上や周波数帯域の拡大など、前期型から大幅なモデルチェンジを受けていました。

しかし私が手に入れてしまったのはどうやら古い前期型のようで、それを知ったときは少し残念に思えたものの、結果からすれば、それが今の私を形成する大きな転機だったのは間違いのない事のようです。

とりあえずP610のサウンドとはどのようなものか、聴いて見なければ始まりません。

部屋の中には発砲スチロールの板の端切れがあり、そこに穴を開けてP610をセット。

そして段ボール箱にガムテープで貼り付けて、簡易エンクロージャーで鳴らしてみたのです。

・・・ばかな・・・そんなはずはない・・・

そのとき試聴のためにかけたジャンルは、古い録音のジャズでした。

JBLならジャズがという事を聴いて、その頃ジャズのアルバムを良く聴いていましたから、それでJBLのD130と比較試聴していたのです。

しかし、あれだけ気に入っていたJBLのサウンドが、見るも無残なダンボールに入れられたボロのP610前期型の音の質感に、まるで歯が立たないのを知った時、P610の実力の本当の意味を体験したのです。

その後本格的に鳴らそうと平面バッフルを製作しましたが、それがJBLの脇に立てかけてあるのが画像から確認できると思います。

さてそのようなわけでP610にはまり込んでいく訳ですが、長くなってしまいましたので今回はここまで。

次回からP610の魅力についてお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、ALTEC系のユニットが好きな理由について簡単にお話したと同時に、その理由のひとつとして、人の声を再生させたときの正確さや、その質感の表現力の高さが、結果として音楽を再生させたときも絶妙な音色で奏でてくれるため、このような方向性を持ったユニットが私の好きなユニットでもあります。

そんな私のオーディオの方向性を決定的にしたのが、以前もお話したようにDIATONEのP610前期型との出会いだった事をお話したと思います。

オーディオには興味はあったものの、元々それほど強い関心を寄せるものではありませんでしたが、オートバイで大怪我をして、しばらくの間オートバイに乗る事ができない状態だったため、その穴埋めにとオーディオをはじめたのがきっかけです。

それが泥沼?への入り口になるとは・・・

私がオーディオを始めた当時私は何の知識も情報もないので、とりあえずFMレコパルを買ってきて読んでいました。

その頃の各メーカーが力を入れていたのは、ハニカムコーンやカーボン張りのウーハーなど、新素材見本市のオンパレードでした。

そして30センチクラスの3ウエイスピーカーといえば、当時のFMレコパル愛読者にとっては憧れの世界です。

当然FMレコパルなんて読んでいた当時の馬鹿な私も例に漏れず、そんないい加減な洗脳にどっぷり浸かっていたものです。

そしてその頃頻繁に出入りするようになったオーディオ店で、P610をとにかく試してみればと何度も教えられたものの、FMレコパルで洗脳された私の頭の中には、紙の振動板でしかも口径だって16センチ、テレビの付属品のスピーカーみたいな陳腐で貧弱な外見は、どう見たって偉そうになんか見えません。

当時の私にとっての憧れは、新素材見本市の30センチクラス3ウエイが最も凄いものだと信じていましたから、当時あった38センチクラスのハイエンド機器でさえ、値段ばかり高いだけの、ただの見栄っ張りの道具でしかないと信じていました。

そんな中でしたがたどり着いたのがTRIOのLS1000です。

.jpg)

中古品で手に入れましたけど、もう最高だろう!!と思って聴いていたのですが・・・・

何かが違う?

どこかがおかしい・・・

いや、気のせいだ!と自分に言い聞かせるものの、結果的に私の求める世界とは、事実はまるで違っていたのです。

そんな中で次に手に入れたのが、泣く子も黙る世界的超有名ブランドJBLです。

D130と075の2ウエイというシンプルな構成でしたが、今までと違う38cmクラスの大口径ユニット。

しかもバックロードホーンという、一般的ではないエンクロージャー形式。

もうFMレコパルの洗脳なんて一発で解けていました。

そして世界最高のJBLサウンドを目指すのだという意気込みで、ネットワークをあれこれいじくりまわしたりしていたものです。

もう気分的には上級者で、市販の3ウエイシステムなんてヘッポコだなんて思うようになっていました。

ところでそのJBLサウンドでしたが、かなり個性が強い音とはいえ、とても魅力のある音がしていました。

トリオのLS1000のドロォ~ンとした低域とは異なり、バンバン!ガンガン!とバックロードらしい切れ味の良い低域を響かせますし、075のどことなく突き刺さるような高音域は、レンジ感こそありませんが、リアル感を伴う高音域を聞かせてくれました。

もうこのままJBLマニアになろう。

そう思い込むほど入れ込んでいたのも事実です。

しかしそこに悪魔のささやきが忍び寄ってきました。

そんな自慢のJBLサウンドを楽しんでいるとき、たまたま訪れてきた後輩が、近所のリサイクルショップにP610の中古が置いてありましたよの一言を聞いてしまったのです。

別に本気で使う気もなかったのですが、とりあえずオーディオマニアの端くれだから、とりあえずそのP610手に入れたのです。

当時のP610は後期型にモデルが変更されていて、対入力の向上や周波数帯域の拡大など、前期型から大幅なモデルチェンジを受けていました。

しかし私が手に入れてしまったのはどうやら古い前期型のようで、それを知ったときは少し残念に思えたものの、結果からすれば、それが今の私を形成する大きな転機だったのは間違いのない事のようです。

とりあえずP610のサウンドとはどのようなものか、聴いて見なければ始まりません。

部屋の中には発砲スチロールの板の端切れがあり、そこに穴を開けてP610をセット。

そして段ボール箱にガムテープで貼り付けて、簡易エンクロージャーで鳴らしてみたのです。

・・・ばかな・・・そんなはずはない・・・

そのとき試聴のためにかけたジャンルは、古い録音のジャズでした。

JBLならジャズがという事を聴いて、その頃ジャズのアルバムを良く聴いていましたから、それでJBLのD130と比較試聴していたのです。

しかし、あれだけ気に入っていたJBLのサウンドが、見るも無残なダンボールに入れられたボロのP610前期型の音の質感に、まるで歯が立たないのを知った時、P610の実力の本当の意味を体験したのです。

その後本格的に鳴らそうと平面バッフルを製作しましたが、それがJBLの脇に立てかけてあるのが画像から確認できると思います。

さてそのようなわけでP610にはまり込んでいく訳ですが、長くなってしまいましたので今回はここまで。

次回からP610の魅力についてお話をしたいと思います。

| 2013/02/27 03:31 |

良い音 悪い音 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、ALTEC604系のAlnicoマグネット版である、GPA 604-8E-Ⅱの復刻版のお話をしました。

発売時期は未定ですが、とても楽しみなユニットの登場ですね。

ALTECの604系同軸ユニットは私も大好きなユニットのひとつなのですが、なぜこのユニットが好きなのかというあたりについてお話をしていきたいと思います。

ご存知のように、かつてALTECといえば、ボイスオブシアターとして名を馳せ、世界的に熱い支持を受けてきたブランドです。

映画館での音響システムという事ですから、会場内隅々まで音を増幅して迫力のあるサウンドを再生させますが、再生されるのは音楽だけに限らず、俳優などの音声もきっちり聞き取れなければなりません。

そのあたりが音をただ拡大する拡声器とは根本的に目的が違います。

たとえば学校などの場外放送用に、メガホン型の拡声器を使用しているところが多いのは、皆さんも記憶にあることでしょう。

ホーン型のメガホン拡声器は、ホーン効率と相まって、小さな出力で大きな音を出してくれます。

でも学校などで全体朝礼や運動会などで感じたように、ぐわぐわぼそぼその声で聞き取りにくく、音楽にいたっては、ぐわぁ~んぐぅぉ~んとはっきりしません。

これが業務用のPA装置のスピーカーになると、音楽の音はバンバンブンブンギィーギィージャキジャキと聴き取りやすくなるものの、声はグワァーグゥワァーボォーボォーとしてやはり聞き取りにくいものが数多くあります。

当然映画館の音声がこれでは、さすがに映画を見ていても興ざめしてしまいますね。

スクリーンに映し出された美しい女優さんの声が、老婆のような声だったり、太く逞しい声なんかでしたら、余計イメージダウンとなってしまいます。

そのような意味で考えると、ボイスオブシアターとしての要求は非常に高くなります。

つまりALTECの魅力のひとつに、この人の声の再生能力高さにあるのではないでしょうか。

以前何度かブログにも書いた事ですが、私がスピーカーやケーブル、アンプなどの選定の際の基準として、家族や友人知人など、常に聞きなれた人の声を再生させて判断しているという話をしたと思います。

本来なら一番聞き慣れているはずの自分の声が一番なのでしょうが、頭蓋骨の中で振動している音ですから、当然再生させるとこんなはずじゃなかったという事になりますから、そのような意味で普段聞き慣れた方の声が一番なのです。

これでどんな事がわかるかといえば、アンプやケーブルやスピーカーなどが持っている、固有の音色の傾向を聴き取る事ができます。

私の場合音楽ソースの情報をストレートに楽しみたい事もあり、極力そこの部分の色付けを排除した、自然な音に近いものを選択してきました。

これは簡単に言えば原音忠実再生というものなのでしょうけど、この方向性が必ずしも理想的でないのは、多くのオーディオファンもご存知の事と思います。

一般的に大半の有名メーカーのオーディオ装置などの場合、固有の音色傾向などを持たせ、独自の個性を主張するものが大半を占めます。

もし仮に理想の良い音というものが原音忠実再生だったとしたら、どこのメーカーのシステムもみな同じ音になってしまいます。

それではオーディオマニアと選択肢も少なくなってしまうわけで、視聴したときに目立つ音に意図的に音作りをしたり、独自の強い個性を持たせて、聴感上の印象を強くしています。

この独自の強い個性がいわゆる良い音か悪い音かの基準となる事が多く、私たちマニアの方がよく話すように、あれ音いいねとか、あれは音悪いよなんて話す事が多いはずです。

さて私のように、ソースの音源の音を忠実に聴こうとする場合、聴きなれた声はより自然に感じ、時には驚くほどリアルな音が聴けたりもしますし、音源がどのような意図で録音されているのかなどまで感じ取れる事もあるものの、ソースの録音状態や質によっては、聴くに堪えないものが出てきてしまうのも事実です。

しかし一般的に考えてみれば、良い音か悪い音かを判断する基準としては、自分の好きな曲、つまり愛聴盤を再生させてみて、それで判断する事が多いことだと思います。

つまり音楽である音楽ソースに合わせ、オーディオ装置が良い音か悪い音かを判断をするわけです。

そこであれは音いいねとか、これは音悪いねなんて話しになるものです。

さてそのように音楽ソースで判断して音が良いとか悪いとかのジャッジを下したオーディオ装置ですが、そこで聞きなれた人の声を録音して再生してみると、意外と面白い気付きもあります。

婆さんのはずの母親の声が10代のアイドルのように瑞々しかったり、時には小さい自分の子供の声が、逞しい声に感じられたり、意外とシステム固有の強い個性に気が付くと思います。

これが音楽を聴いていて心地の良い音であるのなら、その方向性を持つものを選択していけばいいわけですから、迷いや悩みからも開放される事も多くあります。

しかしこの声の再生ですが、テレビの音声などを再生してみると、自慢のオーディオ装置の声よりも、テレビ内臓スピーカーの音声のほうが明確で聞き取りやすいなど、意外と容易な事ではないのです。

昔からオーディオマニアに音のいいスピーカーとして支持を受けてきたものの中には、この音声再生が非常に優れたものが意外と多いものです。

EL-7000kai_20130227032438.jpg)

ALTECの755、俗に言うパンケーキなども、再生レンジこそ狭いのですが、驚くほどリアルな質感の再生能力があります。

またNHKと共同開発されたDIATONEの2S-305などのスタジオモニターなども、基本は音声再生を正確に聞き取るためのもので、それが音楽を再生させても、ソースの質感を隅々まで正確に表現し、アコーステック楽器などの表現力がとてもすばらしい一面を覗かせます。

このように人の声の再生という、単純でシンプルな音源がきっちりと再生できるもの中に、世界的な名機が数多く存在しやすいのも事実です。

でも実際にオーディオ装置では人の声ばかり聞くわけではありませんから、愛聴盤がゴキゲンな音を奏でてくれればそれでいいわけで、そのような観点で見てみると、特定の音楽に合わせた音作りをされたシステムというのが多いのもうなずけると思います。

さてさて話がかなり脱線してしまいましたけど、私がALTEC製品を好きな理由のひとつに、人の声の再生能力の高さがあり、結果としてそれが音楽ソースの情報を正確に引き出してくれる、そんな質感の高さが魅力だと思います。

見た目が凄い大型の派手なマルチシステムも自慢の種にはいいのですが、シンプルなフルレンジユニットが好きな理由も同じです。

先ほどのALTEC755などもそうですし、DIATONEのP610の初期型なども、非常にすばらしい音を奏でてくれますし、AudioNivanaのAlnicoマグネットモデルも、やはりすばらしい表現力を持ち合わせています。

もちろん好きな音楽ソフトだけ好みの音を奏でてくれるというのも間違いではありませんから、自分自身がどのような音を望み、どのような方向性を求めているのはだけはっきりしていれば、オーディオ評論家の意見に惑わされたり、ネットの書き込みに左右されないで済みます。

音がいい、音が悪い、そう話す前に、自分が求めている音は何なのか?これをはっきりさせておくのも必要な事かもしれませんね。

と長くなってしまいましたが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回のブログでは、ALTEC604系のAlnicoマグネット版である、GPA 604-8E-Ⅱの復刻版のお話をしました。

発売時期は未定ですが、とても楽しみなユニットの登場ですね。

ALTECの604系同軸ユニットは私も大好きなユニットのひとつなのですが、なぜこのユニットが好きなのかというあたりについてお話をしていきたいと思います。

ご存知のように、かつてALTECといえば、ボイスオブシアターとして名を馳せ、世界的に熱い支持を受けてきたブランドです。

映画館での音響システムという事ですから、会場内隅々まで音を増幅して迫力のあるサウンドを再生させますが、再生されるのは音楽だけに限らず、俳優などの音声もきっちり聞き取れなければなりません。

そのあたりが音をただ拡大する拡声器とは根本的に目的が違います。

たとえば学校などの場外放送用に、メガホン型の拡声器を使用しているところが多いのは、皆さんも記憶にあることでしょう。

ホーン型のメガホン拡声器は、ホーン効率と相まって、小さな出力で大きな音を出してくれます。

でも学校などで全体朝礼や運動会などで感じたように、ぐわぐわぼそぼその声で聞き取りにくく、音楽にいたっては、ぐわぁ~んぐぅぉ~んとはっきりしません。

これが業務用のPA装置のスピーカーになると、音楽の音はバンバンブンブンギィーギィージャキジャキと聴き取りやすくなるものの、声はグワァーグゥワァーボォーボォーとしてやはり聞き取りにくいものが数多くあります。

当然映画館の音声がこれでは、さすがに映画を見ていても興ざめしてしまいますね。

スクリーンに映し出された美しい女優さんの声が、老婆のような声だったり、太く逞しい声なんかでしたら、余計イメージダウンとなってしまいます。

そのような意味で考えると、ボイスオブシアターとしての要求は非常に高くなります。

つまりALTECの魅力のひとつに、この人の声の再生能力高さにあるのではないでしょうか。

以前何度かブログにも書いた事ですが、私がスピーカーやケーブル、アンプなどの選定の際の基準として、家族や友人知人など、常に聞きなれた人の声を再生させて判断しているという話をしたと思います。

本来なら一番聞き慣れているはずの自分の声が一番なのでしょうが、頭蓋骨の中で振動している音ですから、当然再生させるとこんなはずじゃなかったという事になりますから、そのような意味で普段聞き慣れた方の声が一番なのです。

これでどんな事がわかるかといえば、アンプやケーブルやスピーカーなどが持っている、固有の音色の傾向を聴き取る事ができます。

私の場合音楽ソースの情報をストレートに楽しみたい事もあり、極力そこの部分の色付けを排除した、自然な音に近いものを選択してきました。

これは簡単に言えば原音忠実再生というものなのでしょうけど、この方向性が必ずしも理想的でないのは、多くのオーディオファンもご存知の事と思います。

一般的に大半の有名メーカーのオーディオ装置などの場合、固有の音色傾向などを持たせ、独自の個性を主張するものが大半を占めます。

もし仮に理想の良い音というものが原音忠実再生だったとしたら、どこのメーカーのシステムもみな同じ音になってしまいます。

それではオーディオマニアと選択肢も少なくなってしまうわけで、視聴したときに目立つ音に意図的に音作りをしたり、独自の強い個性を持たせて、聴感上の印象を強くしています。

この独自の強い個性がいわゆる良い音か悪い音かの基準となる事が多く、私たちマニアの方がよく話すように、あれ音いいねとか、あれは音悪いよなんて話す事が多いはずです。

さて私のように、ソースの音源の音を忠実に聴こうとする場合、聴きなれた声はより自然に感じ、時には驚くほどリアルな音が聴けたりもしますし、音源がどのような意図で録音されているのかなどまで感じ取れる事もあるものの、ソースの録音状態や質によっては、聴くに堪えないものが出てきてしまうのも事実です。

しかし一般的に考えてみれば、良い音か悪い音かを判断する基準としては、自分の好きな曲、つまり愛聴盤を再生させてみて、それで判断する事が多いことだと思います。

つまり音楽である音楽ソースに合わせ、オーディオ装置が良い音か悪い音かを判断をするわけです。

そこであれは音いいねとか、これは音悪いねなんて話しになるものです。

さてそのように音楽ソースで判断して音が良いとか悪いとかのジャッジを下したオーディオ装置ですが、そこで聞きなれた人の声を録音して再生してみると、意外と面白い気付きもあります。

婆さんのはずの母親の声が10代のアイドルのように瑞々しかったり、時には小さい自分の子供の声が、逞しい声に感じられたり、意外とシステム固有の強い個性に気が付くと思います。

これが音楽を聴いていて心地の良い音であるのなら、その方向性を持つものを選択していけばいいわけですから、迷いや悩みからも開放される事も多くあります。

しかしこの声の再生ですが、テレビの音声などを再生してみると、自慢のオーディオ装置の声よりも、テレビ内臓スピーカーの音声のほうが明確で聞き取りやすいなど、意外と容易な事ではないのです。

昔からオーディオマニアに音のいいスピーカーとして支持を受けてきたものの中には、この音声再生が非常に優れたものが意外と多いものです。

EL-7000kai_20130227032438.jpg)

ALTECの755、俗に言うパンケーキなども、再生レンジこそ狭いのですが、驚くほどリアルな質感の再生能力があります。

またNHKと共同開発されたDIATONEの2S-305などのスタジオモニターなども、基本は音声再生を正確に聞き取るためのもので、それが音楽を再生させても、ソースの質感を隅々まで正確に表現し、アコーステック楽器などの表現力がとてもすばらしい一面を覗かせます。

このように人の声の再生という、単純でシンプルな音源がきっちりと再生できるもの中に、世界的な名機が数多く存在しやすいのも事実です。

でも実際にオーディオ装置では人の声ばかり聞くわけではありませんから、愛聴盤がゴキゲンな音を奏でてくれればそれでいいわけで、そのような観点で見てみると、特定の音楽に合わせた音作りをされたシステムというのが多いのもうなずけると思います。

さてさて話がかなり脱線してしまいましたけど、私がALTEC製品を好きな理由のひとつに、人の声の再生能力の高さがあり、結果としてそれが音楽ソースの情報を正確に引き出してくれる、そんな質感の高さが魅力だと思います。

見た目が凄い大型の派手なマルチシステムも自慢の種にはいいのですが、シンプルなフルレンジユニットが好きな理由も同じです。

先ほどのALTEC755などもそうですし、DIATONEのP610の初期型なども、非常にすばらしい音を奏でてくれますし、AudioNivanaのAlnicoマグネットモデルも、やはりすばらしい表現力を持ち合わせています。

もちろん好きな音楽ソフトだけ好みの音を奏でてくれるというのも間違いではありませんから、自分自身がどのような音を望み、どのような方向性を求めているのはだけはっきりしていれば、オーディオ評論家の意見に惑わされたり、ネットの書き込みに左右されないで済みます。

音がいい、音が悪い、そう話す前に、自分が求めている音は何なのか?これをはっきりさせておくのも必要な事かもしれませんね。

と長くなってしまいましたが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/26 02:31 |

ALTEC604-8G復刻版 GPA604E-Ⅱ |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ここ連日ホームページリニューアルのため悪戦苦闘しておりまして、ブログの更新もほったらかしになっていましたので、できるだけ時間を作ってブログの更新をしていきたいと思います。

さて今回のお話ですが、タイトルにもあるようにALTEC604-8Gの復刻版の話をしたいと思います。

ALTEC復刻版といえばGreat Plains Audio社になりますが、今までも604系の復刻版は生産されていました。

これはGPA604-Ⅱになります。

そしてもうひとつ

GPA604-Ⅲです。

どちらもALTEC晩年のフェライトマグネットモデルを復刻再生産したものですが、現実的にALTEC時代の細やかな問題点を改善したり、音質的に条件のよくないクロスオーバーネットワークを新たに作り直すなどして、ALTEC時代の604よりもレベルの向上を見せた製品です。

うちのお客さんの中にもALTEC604系ユーザーの方が何人かいまして、GPA製のクロスオーバーネットワークやダイヤフラムなどをご購入いただいていますが、純正の604系は再生レンジこそ狭いものの、中音域を中心としたアコールテックな音質の質感表現が絶妙で、そこが604系の魅力であるものの、どこか音質的に古ぼけた感じに聴こえてしまう一面もあります。

そこでGPA製のクロスオーバーネットワークに交換されることをお勧めしていますが、大きく改善されたその抜けるような音質と、繊細で緻密さの表現力のアップやハイエンドの伸びやかな音質など、交換された皆様に喜んでいただいています。

これは以前何度もお話してきたように、レベルコントロールから可変式アッテネーターを排除し、固定抵抗などのレベルあわせなどではなく、LCR共振回路による周波数特性の改善まで含めた調整が効をなしているからです。

しかもクロス周辺のロー側ハイ側も絶妙にクロスしているため、その一体感のある音質はマルチアンプではなかなか到達するのが困難なレベルで、そのあたりも評価の高さにつながっているのでしょう。

さて話が少しずれてしまったのですが、今回お話しするのは、そんな604系にALNICOマグネットモデルが登場予定なのです。

ALTEC時代のアルニコマグネットモデルとして、ALTEC604-8Gがとても人気がありました。

世界中のレコーディングスタジオで活躍していただけではなく、一般家庭用のスピーカーシステムとしても、世界中のオーディオマニアから愛されてきたシリーズです。

晩年のALTECは磁気回路をフェライトに変えてしまいましたが、スペック的にも能力的にもすばらしいユニットではあるものの、どうしても微妙な表現力など、細やかな音質の違いに敏感な耳の肥えたマニアには、やはりそのわずかな音の違いが気になってしまいます。

前回のAudioNirvanaのマグネットの違いによる音質傾向の話にもかぶりますが、Alnicoの透磁力に優れた点が繊細で美しい表現力まで奏でるのが魅力ですから、ALTEC604系のAlnicoマグネットモデルはいまだに中古市場でも非常に高値で取引されています。

この傾向は日本国内だけの話ではなく、海外のハイエンドマニアの中でも同様です。

音質の微妙な違いに敏感なそんな耳の肥えたハイエンドオーディオマニアや、音楽を中心とする芸術家などの中からも、Alnicoマグネットの604系の復刻を望む声がGreat Plains Audio社にも数多く寄せられたとのことです。

そこでそのような熱い要望にこたえようと、復刻生産されるのがGPA604E-Ⅱという事です。

通常604系は中音域を中心としたかまぼこ特性になりやすく、ボリューム式アッテネーターのつまみをグリグリ動かしても、かまぼこ型の特性が上に下に移動するだけでしたが、GPA製のクロスオーバーネットワークは、そのあたりもうまく処理している様子がこの表からもわかります。

という事で、製品自体は完成しているようなのですが、発売時期や価格など、まだ詳細な情報が上がってきていません。

基本的にALTEC時代と製法などは変わりませんから、ここまで完成していれば、そう遠くない時期に購入が可能となるはずです。

ただ大きい規模の会社ではありませんので、どうしても少人数で運営している関係から、製品によっては納期に時間がかかってしまう事もあります。

いずれにしても、詳細が判明しだい、ブログやホームページ上でご紹介しますね。

さてALTEC604系のユニットは、私も個人的に好きなユニットのひとつです。

再生周波数大域は広くありませんし、下手なフルレンジユニットよりもレンジも狭いかもしれません。

しかしALTECのA5やA7がボイスオブシアターとして名を馳せたのは、映画などの場合音声再生が中心になりますけど、そこでは人の声というものの正確な再現力と質感の高さが要求されるわけで、それが結果的にアコーステック楽器などの音色の質感の高さにもつながっているわけです。

604系も基本的に振動板も磁気回路も共通で、しかも同軸構造とすることで点音源の一体感も出てきますから、ある意味大きなフルレンジユニットと同じわけですね。

音楽を聞き流しているときにはほとんど気にならない大半の大型マルチシステムも、いざ人の声を再生させてみると、テレビのスピーカーよりも表現力が乏しいものなんてたくさんあります。

そんな人の声を中心とした表現力の高さがALTECの魅力でもあり、604系の魅力でもありますね。

と話し込んでいるうちどんどん深みにはまってしまいますので、今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

サムライジャパンでございます。

ここ連日ホームページリニューアルのため悪戦苦闘しておりまして、ブログの更新もほったらかしになっていましたので、できるだけ時間を作ってブログの更新をしていきたいと思います。

さて今回のお話ですが、タイトルにもあるようにALTEC604-8Gの復刻版の話をしたいと思います。

ALTEC復刻版といえばGreat Plains Audio社になりますが、今までも604系の復刻版は生産されていました。

これはGPA604-Ⅱになります。

そしてもうひとつ

GPA604-Ⅲです。

どちらもALTEC晩年のフェライトマグネットモデルを復刻再生産したものですが、現実的にALTEC時代の細やかな問題点を改善したり、音質的に条件のよくないクロスオーバーネットワークを新たに作り直すなどして、ALTEC時代の604よりもレベルの向上を見せた製品です。

うちのお客さんの中にもALTEC604系ユーザーの方が何人かいまして、GPA製のクロスオーバーネットワークやダイヤフラムなどをご購入いただいていますが、純正の604系は再生レンジこそ狭いものの、中音域を中心としたアコールテックな音質の質感表現が絶妙で、そこが604系の魅力であるものの、どこか音質的に古ぼけた感じに聴こえてしまう一面もあります。

そこでGPA製のクロスオーバーネットワークに交換されることをお勧めしていますが、大きく改善されたその抜けるような音質と、繊細で緻密さの表現力のアップやハイエンドの伸びやかな音質など、交換された皆様に喜んでいただいています。

これは以前何度もお話してきたように、レベルコントロールから可変式アッテネーターを排除し、固定抵抗などのレベルあわせなどではなく、LCR共振回路による周波数特性の改善まで含めた調整が効をなしているからです。

しかもクロス周辺のロー側ハイ側も絶妙にクロスしているため、その一体感のある音質はマルチアンプではなかなか到達するのが困難なレベルで、そのあたりも評価の高さにつながっているのでしょう。

さて話が少しずれてしまったのですが、今回お話しするのは、そんな604系にALNICOマグネットモデルが登場予定なのです。

ALTEC時代のアルニコマグネットモデルとして、ALTEC604-8Gがとても人気がありました。

世界中のレコーディングスタジオで活躍していただけではなく、一般家庭用のスピーカーシステムとしても、世界中のオーディオマニアから愛されてきたシリーズです。

晩年のALTECは磁気回路をフェライトに変えてしまいましたが、スペック的にも能力的にもすばらしいユニットではあるものの、どうしても微妙な表現力など、細やかな音質の違いに敏感な耳の肥えたマニアには、やはりそのわずかな音の違いが気になってしまいます。

前回のAudioNirvanaのマグネットの違いによる音質傾向の話にもかぶりますが、Alnicoの透磁力に優れた点が繊細で美しい表現力まで奏でるのが魅力ですから、ALTEC604系のAlnicoマグネットモデルはいまだに中古市場でも非常に高値で取引されています。

この傾向は日本国内だけの話ではなく、海外のハイエンドマニアの中でも同様です。

音質の微妙な違いに敏感なそんな耳の肥えたハイエンドオーディオマニアや、音楽を中心とする芸術家などの中からも、Alnicoマグネットの604系の復刻を望む声がGreat Plains Audio社にも数多く寄せられたとのことです。

そこでそのような熱い要望にこたえようと、復刻生産されるのがGPA604E-Ⅱという事です。

通常604系は中音域を中心としたかまぼこ特性になりやすく、ボリューム式アッテネーターのつまみをグリグリ動かしても、かまぼこ型の特性が上に下に移動するだけでしたが、GPA製のクロスオーバーネットワークは、そのあたりもうまく処理している様子がこの表からもわかります。

という事で、製品自体は完成しているようなのですが、発売時期や価格など、まだ詳細な情報が上がってきていません。

基本的にALTEC時代と製法などは変わりませんから、ここまで完成していれば、そう遠くない時期に購入が可能となるはずです。

ただ大きい規模の会社ではありませんので、どうしても少人数で運営している関係から、製品によっては納期に時間がかかってしまう事もあります。

いずれにしても、詳細が判明しだい、ブログやホームページ上でご紹介しますね。

さてALTEC604系のユニットは、私も個人的に好きなユニットのひとつです。

再生周波数大域は広くありませんし、下手なフルレンジユニットよりもレンジも狭いかもしれません。

しかしALTECのA5やA7がボイスオブシアターとして名を馳せたのは、映画などの場合音声再生が中心になりますけど、そこでは人の声というものの正確な再現力と質感の高さが要求されるわけで、それが結果的にアコーステック楽器などの音色の質感の高さにもつながっているわけです。

604系も基本的に振動板も磁気回路も共通で、しかも同軸構造とすることで点音源の一体感も出てきますから、ある意味大きなフルレンジユニットと同じわけですね。

音楽を聞き流しているときにはほとんど気にならない大半の大型マルチシステムも、いざ人の声を再生させてみると、テレビのスピーカーよりも表現力が乏しいものなんてたくさんあります。

そんな人の声を中心とした表現力の高さがALTECの魅力でもあり、604系の魅力でもありますね。

と話し込んでいるうちどんどん深みにはまってしまいますので、今回はここまで。

また次回楽しい話をしていきたいと思います。

| 2013/02/22 03:24 |

マグネットの違い |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

しばらくブログの更新をサボってしまい申し訳ございません。

今うちのホームページをすべて刷新するため、慣れない作業に悪戦苦闘しております。

おまけにパソコンも旧式ということもあり、複数のプログラムを同時に動かすと動きも非常に悪く、なかなか作業が思うようにはかどらないものです。

さて今回は、最近問い合わせの中でも比較的多い事なのですが、AudioNirvanaのフルレンジユニットには、アルニコマグネット、ネオジウムマグネット、フェライトマグネットの3種類の磁気回路を持つユニットがあるのですが、それでどれが音がいいの?というような質問が多く寄せられます。

AudioNirvanaの場合、3インチ~15インチという口径別でも音の違いがあるわけだし、同軸2ウエイタイプもありますから、同じオーディオニルバーナのユニットだからといって、どれもが同じ音というわけにはいきません。

今回はそのような中で、マグネットの違いによる音の傾向の違いについてお話をしようと思います。

さて昔からオーディオを趣味にされてきた方にとって、音に良いユニットの代名詞として言われている磁気回路はアルニコマグネットの磁気回路になります。

大昔はほとんどアルニコタイプの磁気回路のユニットが主流でしたが、原材料のひとつでもあるコバルトの価格高等に伴い、多くのメーカーが価格的に安いフェライトマグネットへと移行してしまいました。

この流れはオーディオマニアに人気の高いブランドでも同じで、JBLやALTEC、TANNOYなどの人気ブランドもその例に漏れず、軒並みフェライトマグネットモデルへと移行した経緯があります。

しかし市場は正直なもので、磁気回路のスペック上はアルニコマグネット時代と変わりがないか、中には優れたスペックのものもありましたけど、実際に音のよさを感じるのはアルニコマグネットタイプのほうで、そのあたりが人気を二分する流れとなった事もあります。

さてそれでは一体どのように音がいいの?というような話をしたいと思います。

それではまずはじめにアルニコマグネットタイプについてお話をします。

アルニコマグネットの特徴のひとつに、透磁力という磁気抵抗の少なさがあります。

これは磁力のスムーズな流れを意味し、トランジェント特性や制動性に優れ、緻密で繊細な表現力を得意とし、つややかな音色を奏でるところから、そのあたりが昔から音のよさとして評価されてきたところです。

またフェライトマグネット型のような外磁型ではなく内磁型となるため、外部に対する磁束もれも非常に少なくなります。

一般的に総磁束や磁束密度という表記でスピーカーの磁気回路のスペックが現されますが、これが意外と落とし穴で、これを見れば磁気回路のおおよその性能の見当はつくものの、これが優れているからといっても、必ずしも音が良いスピーカーと限らないところがオーディオの難しさです。

さてそのようなアルニコマグネットですが、やはり永久磁石のスピーカーとしては、音質的に優位なのは間違いありません。

ホールに漂う空気感や、楽器や声が震わす微細な空気の振動の表現力など、このあたりに透磁力の優れた面が現れやすいようです。

そのためジャズやクラッシックを中心としたアコーステック楽器の音の質感や、ボーカルの艶やかな声などの表現力にも優れていますので、このようなジャンルを中心に音楽をお聞きになる方にはお勧めといえます。

もちろんアルニコマグネットだから必ずしも音がいいというわけではなく、振動板との相性など、音質を決定する要素はほかにもたくさんありますので、これはひとつの傾向として捕らえてください。

アンプやケーブル類などに固有の個性が少なく、ソースの音を自然に表現できるシステムとの相性がいいのも特徴で、音源の音を原音に近い状態で聞きたいという場合にお勧めできます。

さて次はオジウムマグネットです。

最近高性能スピーカーにこぞって採用される事が多いこのマグネットは、永久磁石最強といわれる強力な磁気回路が特徴です。

そのためアルニコマグネットやフェライトマグネットと比べても、小型でシンプルでありながらそれ以上の強力な磁力を発します。

音質的には音をくっきりと際立たせたメリハリを感じさせる音質が特徴で、超強力な磁気回路が織り成す音の傾向としては、ややアップライトな傾向を示す事から、相対的に鮮やかな音色に聞こえます。

たとえばオーディオ店などでの試聴をした場合、一番目立ちやすく聴き取り易い音色傾向を示すのも特徴で、多くの方にとって目立つ音を示す傾向があり、また良い音として感じやすいものといえます。

アンプなどの他の機材の音色がややソフトな音の傾向の場合、それらを改善するための手段としてもお勧めできますし、とにかくくっきりとした音色が好みの方にもお勧めできます。

エネルギッシュで切れ味がいいので、近年録音された音楽ソースとも相性がよく、たとえばAKB48やモモクロZみたいなアイドルものだってゴキゲンに鳴らしきる事もできます。

また音響環境の良くないカーオーディオの分野でも、音質改善の秘策として、ネオジウムマグネットのユニットはお勧めできます。

ただアルニコマグネットと比較した場合、音の際立ち感は優れているものの、繊細な空気感やホール感のような微細な表現という点では、わずかに及ばない面があります。

これは透磁力という点ではアルニコマグネット及ばないところが音として現れてくる面かも知れません。

さて最後にフェライトマグネットのモデルについて。

フェライトマグネットモデルは、比較的低価格ユニットにも数多く採用されている事から、一般的に最もなじみのある時期回路といえます。

薄いドーナツ型のマグネットが特徴で、外部の磁性体に反応するなど、外部への磁束漏れも非常に大きい磁気回路です。

それに磁気回路のスペックとしてみた場合、他の磁気回路に見劣りする事はありません。

さてその音の傾向ですが、フェライトだからといって絶対悪いというわけではありません。

アルニコマグネットが繊細にチューニングされたレーシングエンジンだとすれば、ネオジウムマグネットはターボやスーパーチャージなどの過給機でブーストされたような傾向で、フェライトマグネットといえば、大型マグネットの場合は大排気量エンジンのようなものかもしれません。

繊細さやしなやかな表現力はアルニコマグネットに及びませんし、クッキリとした際立つ音が得意というわけではありませんけど、大型フェライトマグネットの場合、力強さや馬力感を感じさせる傾向になります。

しかし最大限の特徴は、なんと言ってもそのコストの安さではないでしょうか。

オーディオマニアの誰しもが、微細で繊細な表現力まで求めるわけではありませんし、切れ味鋭くクッキリとした音色でなければならないというわけではありませんから、現実的にフェライトマグネットの音で十分という方も意外と多いのではないでしょうか。

もちろん音を決定付けるのは磁気回路だけではありませんし、振動板やエンクロージャーなど他の要素も比重が大きいし、アンプやケーブル、音源となるソースの音質などを考えると、磁気回路の違いは総合的な音の一部でしかありません。

たとえばAudioNirvanaの場合、その口径の違いでも音の傾向も大きく異なってきますので、どのよううに音楽を聴き、どのような音を求めているのか、それによってその選択肢が変わってくるものです。

今回磁気回路の違いによる音の傾向について話しましたが、磁気の専門家からすれば異論が出る事もあるかもしれませんし、マニアの方によっても、その捕らえ方に違いがあるかもしれません。

だからこれは音がいいとかあれは音が悪いなんて話はしません。

その求める要求を満たす事ができれば、どんなシステムだって世界最高のものになるものです。

と、ついつい話し込んでいるうちに長くなってしまいましたので今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。