| 2025/07/18 20:23 |

[PR] |

| 2013/02/22 03:22 |

お知らせ |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

年が明けてしばらくブログの更新を怠ってしまいまして申し訳ございません。

最近問い合わせの中に、しばらくAudioNievanaの段ボーススペシャルのブログ記事が掲載されていないので、今どうなっているのですか?というような問い合わせもあります。

新年の挨拶にもあったように、今年は段ボーススペシャルも完全なウッドスペシャルへ進化させる話でしたが、諸事情によりこちらの企画を中止いたします。

AudioNirvanaのデビットさんからも、新しいエンクロージャーがが完成したら画像を送ってくれとメールをいただいており、ウッドスペシャルも途中まで製作も進んでいたのですが、楽しみにしていた方ほんとうにゴメンなさい。

AudioNirvanaの使用例の一つとして、エンクロージャーの製作状況などもブログで掲載する予定でしたけど、企画途中で掲載の中止になってしまいました事お許しください。

現在ご使用中の方には既にご存知のように、AudioNirvanaのフルレンジユニットの潜在能力の高さは非常に高く、その可能性の検証のためにダンボールスペシャルから始めた企画でしたが、AudioNirvanaに飽きたから途中で投げ出したわけではありませんし、魅力のないユニットだからというわけではありませんからね。

潜在能力の高さとそのパフォーマンスの高さはすばらしく、いずれ機会を見て再開する予定でいます。

そのため現在製作中のウッドスペシャルですが、仕様を変更すれば16センチクラスも20センチクラスにも対応できるように仕様変更を行い、汎用性を持たせたエンクロージャーに製作変更予定です。

企画途中での急な中止話しとなってしまいましたが、皆様にとって一番の関心事であるユニットの使いこなし方法に関しては、様々な形で今後も続けていきますので、また引き続きご覧いただければ幸いです。

また年初の挨拶のときにもお話しましたように、現在ホームページをすべて刷新するために製作中になっております。

よりいっそう見やすくするためと、新たな取り扱いブランドの追加もございますので、掲載まで今しばらくお待ちください。

という事で、今後もまた皆様にとって楽しい話を続けていきたいと思います。

PR

| 2013/02/04 13:10 |

ALTEC復刻版 GPA416と515を考える |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回までは3回にわたりイギリスのアナログプレーヤーメーカである、The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルマットのお話をしました。

外観上はともかくとして、手に取ると非常に軽い発泡系の樹脂を用いたそのターンテーブルマットは、比較的質量の高いメタル系のハードなターンテーブルマットを使用してきた立場からすると、こりゃ騙されたと思うほどにチープな印象のあるものでした。

それは純正などによく用いられるラバー系のゴム製のターンテーブルマットよりも軽いのではと思えるほどで、さらりと軽やかなフェルト系のように非常に軽量なターンテーブルマットです。

しかしブログの中でもお話したように、今までリファレンスとして使用してきたオーディオテクニカ製のアルミ製ターンテーブルマットを秒殺してしまうほど、そのターンテーブルマットとしての実力は、今まで経験を積み上げてきた常識など役に立たないというほど大きなものでした。

私がオーディオを始めたころといえば、アナログ再生も末期に差し掛かるCDプレーヤーが世の中に出始めたころの話で、その当時のアナログプレーヤーといえば、入門用から中級者向けのものはダイレクトドライブが主流で、ベルトドライブは前時代の過去の産物的な風潮もありました。

一方ハイエンドの高級機を見てみれば、物量大量投入した金属見本市のような、一人では持ち上げられそうもないほどの巨大な金属の塊というものもよく見られ、バケツのように巨大なプラッターを糸ドライブで駆動するというものも数多く見かけましたね。

私もいつかあんな巨大な金属の塊のようなターンテーブルが欲しいと思っていたものです。

アナログ再生の場合ハウリングマージンなど、どうしても外乱に対する影響を受けやすいため、その対抗策のひとつとして巨大で高質量という方向性に走ったのでしょうけど、音質的評価などを含めた結論から言えば、巨大で重ければいいというレベルの話は、恐竜が巨大化して絶滅したように需要の減少以外にも、音質的優位性が見出せない理由からその多くが消え去りました。

そんな時代を見てきたわけですから、私も当然のごとく高硬度、高質量、高剛性の3高主義になっていたものですけど、それらが必ずしも音質向上には繋がらない事は様々な経験から理解していました。

The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルマットを使ってみると、必ずしも高硬度、高質量、高剛性の3高主義が良い音の条件ではないと、その理由がよく理解できましたね。

さて今回は少数派のアナログの話ではなく、一般的なスピーカーユニットに関して、マグネットの大きさと音の傾向のお話をしたいと思います。

一般的によく聞かれる話として、巨大なマグネットで振動板を駆動するユニットは音がいいと評判になる事は多く聞かれますね。

これもある意味伝説的なお話にもなりけして間違いではないものの、実際本当なの?というオカルト的要素を含む場合も時にはあるものです。

スピーカーユニットの振動板を自動車のボディーを含めたシャーシとして捉えれば、それを駆動するマグネットはエンジンに当たります。

当然このエンジンが強力であれば車の動力性能が向上する話は理解しやすい話ですね。

これと同じ理屈で考えれば、巨大マグネットで駆動するユニットは、当然高性能スピーカーユニットとなるはずです。

しかし、どういうわけか実際音を聞いてみると、この理屈が必ずしも当てはまらない場合も見られます。

これはいったいどういうことなのでしょう。

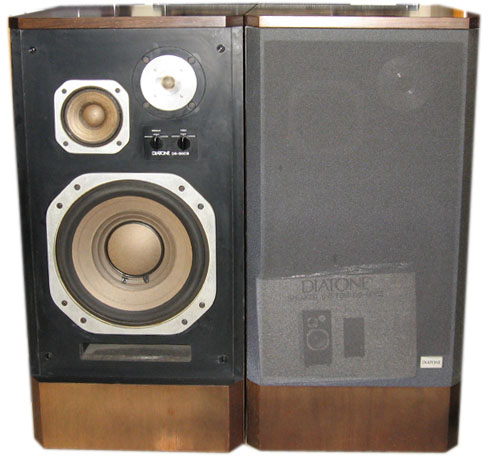

たとえば私のところでも取り扱っているALTEC復刻版を生産している、Great Plains Audio(GPA)社製のユニットには、同じ15インチサイズの振動板を持つ、416系と515系があります。

GPA 416-8B Alnico

GPA 515-8C Alnico

ご覧のように表面上の面構えはまったく同じですし、基本フレームの形状も共通です。

ALTEC時代は時代によって振動板が共通だったり異なったり、告知されないマイナーチェンジが繰り返されていましたが、こちらは基本的に共通です。

この2つのユニットの違いといえば、ユニット後ろ側にある、振動板を駆動するアルニコマグネットの大きさの違いになります。

当然416系と515系では同じAlnico磁気回路でも、総磁束も磁束密度も異なってきますし、同じ振動板を用いていても出力音圧レベルも周波数特性も異なります。

同じ振動系を使用しているため音色傾向こそ同じですけど、聞こえてくる音は意外と大きな違いに聞こえてきます。

さてこのように2つのユニットを比較してみれば、515系の方がいかにも強力で良い音がするという印象も受けますが、事はそう単純には行かないものです。

例えて言うのなら、同じ車体に異なるパワーのエンジンを載せた車と考えてもらえばわかると思います。

標準仕様のバランスの取れたノーマル車と、ハイパワーエンジンが載せられた乗り手を選ぶチューニングカーのような関係みたいなものです。

416系が必要十分で過不足のないバランスの取れた傾向を示すのに対し、515系は、強力すぎる磁気回路が時には仇となり、中音域以上の分割振動が減衰できずに暴れてしまう事もあり、相対的に中音域の音圧に対し低音域が弱く感じられ、切れやスピードや初期初動はいいものの、低音が聞こえにくいウーハーと感じてしまう事もあります。

もちろんこれらの傾向はフレームや振動板の要素以外にも、磁気回路の設計などの要素も加わりますし、また使用するキャビネットからの影響などもあるために、簡単に結論付ける事はできません。

515系は15インチクラスのユニットとしてはかなり強力な磁気回路を持ちますが、世の中にはこれを上回るマグネットのお化けみたいなユニットだって存在します。

ではそのような強力な磁気回路を持つユニットなら音が良いのかというと・・・?

今回はじめの方に話したアナログプレーヤーの話にも共通するように、大量物量投入した金属見本市のような巨体ターンテーブルが必ずしも質の良い音がするわけではないことと同じで、意外と見掛け倒しといえる場合もあるのです。

日産にGT-Rという世界屈指の高性能車がありますが、あの車の駆動方式がFRの後輪駆動だったとしたら、とてもじゃないですがあのパワーを十分路面に伝える事ができずに、ただの暴れ馬の暴走車両になってしまいますし、4輪駆動であっても、適切な駆動配分のコントロールデバイスが介在しなければ、これまたタイヤが空回りするだけの扱えない車となってしまうでしょう。

これと同じように、スピーカーユニットも適切なバランス状態にあってこそ、音楽をバランスよく奏でる事ができるものです。

そのような意味で考えると、416系が515系よりも音が悪いとか劣るというものではなく、どのような音楽を聴きたいかによって選択するものなのかもしれません。

もちろん貧弱な磁気回路ではさすがに厳しいものがありますので、ある程度強力な磁気回路のほうが反応もよく、初期初動にも優れてきますので、入力信号に対して敏感に反応する傾向にこそなりますが、磁気回路には透磁力という要素もあり、これが悪いと見掛け倒しになる事もあります。

またいくら磁気回路が良くても、振動板がヘッポコピーで粗悪な音しか出さないという事もありますし、いかにも凄そうな巨大磁気回路がついているにもかかわらず、中には飽和状態で意味を成さないものだってあるものです。

ユニットの良し悪しの判断基準のひとつに磁気回路の優劣というのはありますが、これはある程度判断材料としては有効な基準のひとつにはなるものの、超強力な磁気回路のユニットイコール高音質なユニットとならないところが、オーディオの難しいところでもあり楽しい一面かもしれませんね。

このあたりの話をすれば尽きないのですが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

さて前回までは3回にわたりイギリスのアナログプレーヤーメーカである、The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルマットのお話をしました。

外観上はともかくとして、手に取ると非常に軽い発泡系の樹脂を用いたそのターンテーブルマットは、比較的質量の高いメタル系のハードなターンテーブルマットを使用してきた立場からすると、こりゃ騙されたと思うほどにチープな印象のあるものでした。

それは純正などによく用いられるラバー系のゴム製のターンテーブルマットよりも軽いのではと思えるほどで、さらりと軽やかなフェルト系のように非常に軽量なターンテーブルマットです。

しかしブログの中でもお話したように、今までリファレンスとして使用してきたオーディオテクニカ製のアルミ製ターンテーブルマットを秒殺してしまうほど、そのターンテーブルマットとしての実力は、今まで経験を積み上げてきた常識など役に立たないというほど大きなものでした。

私がオーディオを始めたころといえば、アナログ再生も末期に差し掛かるCDプレーヤーが世の中に出始めたころの話で、その当時のアナログプレーヤーといえば、入門用から中級者向けのものはダイレクトドライブが主流で、ベルトドライブは前時代の過去の産物的な風潮もありました。

一方ハイエンドの高級機を見てみれば、物量大量投入した金属見本市のような、一人では持ち上げられそうもないほどの巨大な金属の塊というものもよく見られ、バケツのように巨大なプラッターを糸ドライブで駆動するというものも数多く見かけましたね。

私もいつかあんな巨大な金属の塊のようなターンテーブルが欲しいと思っていたものです。

アナログ再生の場合ハウリングマージンなど、どうしても外乱に対する影響を受けやすいため、その対抗策のひとつとして巨大で高質量という方向性に走ったのでしょうけど、音質的評価などを含めた結論から言えば、巨大で重ければいいというレベルの話は、恐竜が巨大化して絶滅したように需要の減少以外にも、音質的優位性が見出せない理由からその多くが消え去りました。

そんな時代を見てきたわけですから、私も当然のごとく高硬度、高質量、高剛性の3高主義になっていたものですけど、それらが必ずしも音質向上には繋がらない事は様々な経験から理解していました。

The Funk Firm 社製のAchromatというターンテーブルマットを使ってみると、必ずしも高硬度、高質量、高剛性の3高主義が良い音の条件ではないと、その理由がよく理解できましたね。

さて今回は少数派のアナログの話ではなく、一般的なスピーカーユニットに関して、マグネットの大きさと音の傾向のお話をしたいと思います。

一般的によく聞かれる話として、巨大なマグネットで振動板を駆動するユニットは音がいいと評判になる事は多く聞かれますね。

これもある意味伝説的なお話にもなりけして間違いではないものの、実際本当なの?というオカルト的要素を含む場合も時にはあるものです。

スピーカーユニットの振動板を自動車のボディーを含めたシャーシとして捉えれば、それを駆動するマグネットはエンジンに当たります。

当然このエンジンが強力であれば車の動力性能が向上する話は理解しやすい話ですね。

これと同じ理屈で考えれば、巨大マグネットで駆動するユニットは、当然高性能スピーカーユニットとなるはずです。

しかし、どういうわけか実際音を聞いてみると、この理屈が必ずしも当てはまらない場合も見られます。

これはいったいどういうことなのでしょう。

たとえば私のところでも取り扱っているALTEC復刻版を生産している、Great Plains Audio(GPA)社製のユニットには、同じ15インチサイズの振動板を持つ、416系と515系があります。

GPA 416-8B Alnico

GPA 515-8C Alnico

ご覧のように表面上の面構えはまったく同じですし、基本フレームの形状も共通です。

ALTEC時代は時代によって振動板が共通だったり異なったり、告知されないマイナーチェンジが繰り返されていましたが、こちらは基本的に共通です。

この2つのユニットの違いといえば、ユニット後ろ側にある、振動板を駆動するアルニコマグネットの大きさの違いになります。

当然416系と515系では同じAlnico磁気回路でも、総磁束も磁束密度も異なってきますし、同じ振動板を用いていても出力音圧レベルも周波数特性も異なります。

同じ振動系を使用しているため音色傾向こそ同じですけど、聞こえてくる音は意外と大きな違いに聞こえてきます。

さてこのように2つのユニットを比較してみれば、515系の方がいかにも強力で良い音がするという印象も受けますが、事はそう単純には行かないものです。

例えて言うのなら、同じ車体に異なるパワーのエンジンを載せた車と考えてもらえばわかると思います。

標準仕様のバランスの取れたノーマル車と、ハイパワーエンジンが載せられた乗り手を選ぶチューニングカーのような関係みたいなものです。

416系が必要十分で過不足のないバランスの取れた傾向を示すのに対し、515系は、強力すぎる磁気回路が時には仇となり、中音域以上の分割振動が減衰できずに暴れてしまう事もあり、相対的に中音域の音圧に対し低音域が弱く感じられ、切れやスピードや初期初動はいいものの、低音が聞こえにくいウーハーと感じてしまう事もあります。

もちろんこれらの傾向はフレームや振動板の要素以外にも、磁気回路の設計などの要素も加わりますし、また使用するキャビネットからの影響などもあるために、簡単に結論付ける事はできません。

515系は15インチクラスのユニットとしてはかなり強力な磁気回路を持ちますが、世の中にはこれを上回るマグネットのお化けみたいなユニットだって存在します。

ではそのような強力な磁気回路を持つユニットなら音が良いのかというと・・・?

今回はじめの方に話したアナログプレーヤーの話にも共通するように、大量物量投入した金属見本市のような巨体ターンテーブルが必ずしも質の良い音がするわけではないことと同じで、意外と見掛け倒しといえる場合もあるのです。

日産にGT-Rという世界屈指の高性能車がありますが、あの車の駆動方式がFRの後輪駆動だったとしたら、とてもじゃないですがあのパワーを十分路面に伝える事ができずに、ただの暴れ馬の暴走車両になってしまいますし、4輪駆動であっても、適切な駆動配分のコントロールデバイスが介在しなければ、これまたタイヤが空回りするだけの扱えない車となってしまうでしょう。

これと同じように、スピーカーユニットも適切なバランス状態にあってこそ、音楽をバランスよく奏でる事ができるものです。

そのような意味で考えると、416系が515系よりも音が悪いとか劣るというものではなく、どのような音楽を聴きたいかによって選択するものなのかもしれません。

もちろん貧弱な磁気回路ではさすがに厳しいものがありますので、ある程度強力な磁気回路のほうが反応もよく、初期初動にも優れてきますので、入力信号に対して敏感に反応する傾向にこそなりますが、磁気回路には透磁力という要素もあり、これが悪いと見掛け倒しになる事もあります。

またいくら磁気回路が良くても、振動板がヘッポコピーで粗悪な音しか出さないという事もありますし、いかにも凄そうな巨大磁気回路がついているにもかかわらず、中には飽和状態で意味を成さないものだってあるものです。

ユニットの良し悪しの判断基準のひとつに磁気回路の優劣というのはありますが、これはある程度判断材料としては有効な基準のひとつにはなるものの、超強力な磁気回路のユニットイコール高音質なユニットとならないところが、オーディオの難しいところでもあり楽しい一面かもしれませんね。

このあたりの話をすれば尽きないのですが、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

| 2013/02/04 13:09 |

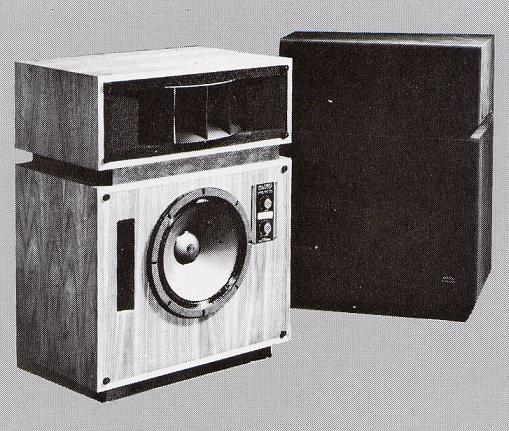

ALTEC 604同軸ユニットをショートホーンで鳴らす |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ブログの更新が久しくあいてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょう。

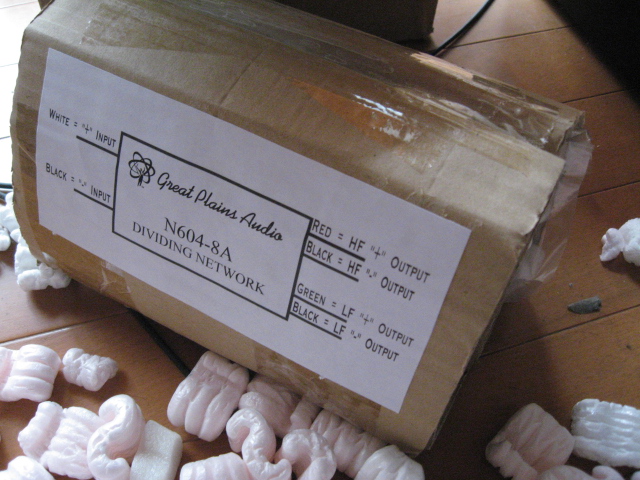

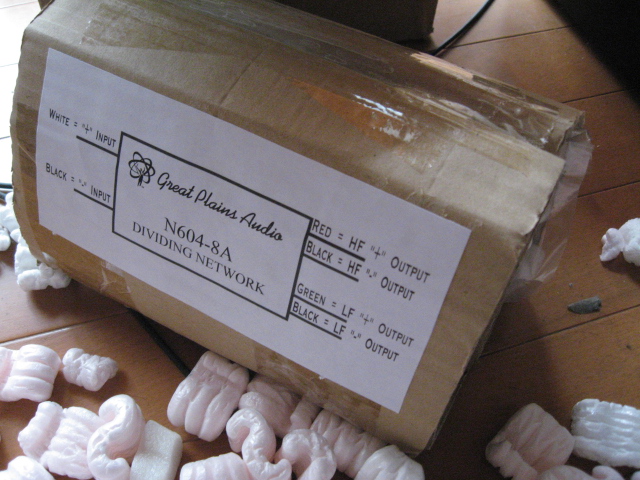

さてALTEC604の2ウエイ同軸ユニットを、ショートフロントホーン+マルチダクト仕様のエンクロージャーで鳴らすお客様から、604シリーズ用のクロスオーバーネットワークのご注文をいただきました。

604シリーズも生産中止になってから年月も経っていますし、素子の劣化などを考慮して、ネットワークを新たに新調するとのことでした。

そこでうちへご注文いただいたのですが、先日そのお客様へネットワークを収めたところ、お客様から試聴時の感想報告がございましたのでご紹介したいと思います。

**************************************************************************************

NW昨晩到着致しました。

早速取り付け、現在試聴しております

オリジナルNWに対し、より一層クリアーになった感じです。

ただBOXが低音ホーンですので、音声大域が少々張り出し、

その分低音が低い特性のように感じます。

これから手を加えこのBOXに合ったバランスに仕上げていきます。

まずは満足です、オリジナルはやはり回路が複雑し過ぎとパーツの

経年劣化もあるのでしょうが、今回のものと比較するとくすんで

聞こえます。

宣伝文に、徹底的にヒアリングを繰り返し決定した、とありますが

確かに良さを認めております。

広域が延びておりシンバル等の音が品よく響きます。

****************************************************************************************

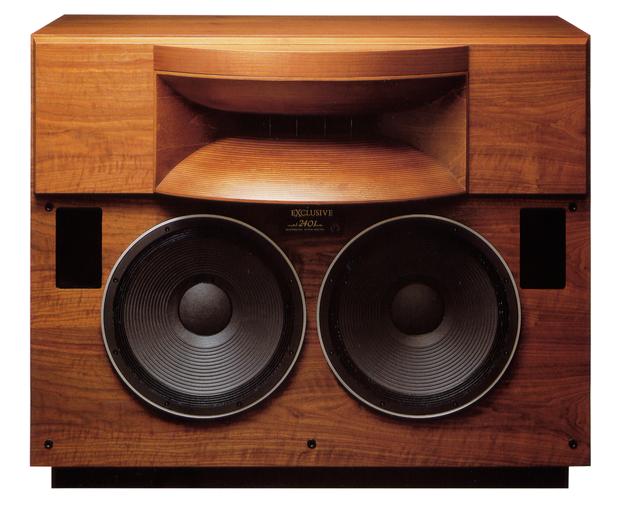

今回お客様からはこちらの試聴結果のメールと共に、お客様の鳴らされていますシステムの画像も送っていただきましたので、こちらもあわせてご紹介いたします。

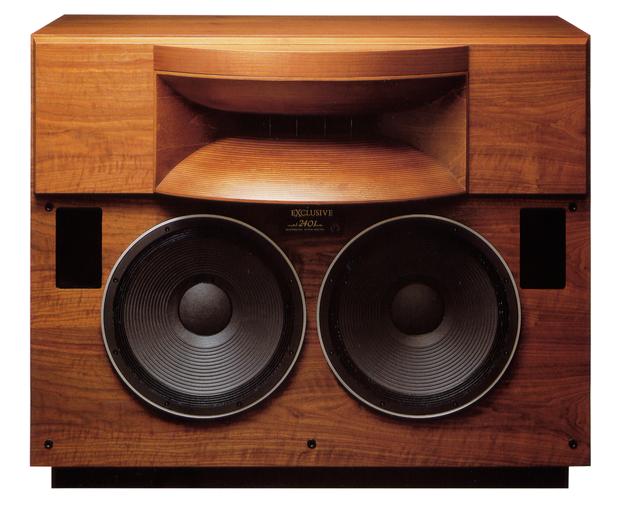

両脇のシステムはALTECの604が収められ、中央側のシステムにはTANNOYのユニットが収められ、聴かれる曲に合わせて鳴らされているそうです。

こんな素敵な聴き方もいいですね。

エンクロージャーいっぱいに広がるホーンも、ホーンロードがしっかりと掛かる感じですので、奥行き感のある深い音が聞こえそうです。

しかもマルチダクトによって、切れ味のよい低音も聞こえてきそうですね。

604の方はソニーロリンズをゴキゲンな音で楽しみたいとのことです。

ぜひ私も一度お聞かせいただきたいと思いました。

いつもうちのブログには、私のところの惨たらしいダンボールスペシャルの画像ばかりでしたから、このような素的なシステムの画像は目に眩しく映ってしまいますね。

さて今回ご注文いただいたネットワークですが、ALTECの604系によく見られるようなレベルコントロールのつまみが無いタイプをご購入いただきました。

通常はBOXに入れられ、レベルコントロールのつまみが付いたものが一般的です。

しかしこれが意外と曲者で、コイルやコンデンサ、そして抵抗などのパーツもコスト重視の面もあり、また便利なようでも音楽信号を欠落させやすく、音質低下につながりやすいアッテネーターが付く純正のネットワークは、正直すばらしいものとはいえません。

そのためALTECユーザーやJBLユーザーの自作が得意な方であれば、純正をはるかに凌駕する高音質のネットワークを作るのは容易い話とはなるものの、工作自体は非常に簡単な作業であっても、音質をコントロールするためのノウハウや、試聴を繰り返しながらの微調整など、時間も手間も余計に掛かってしまうものですので、慣れていない方にとっては意外とハードルが高くなったりする事もあります。

その点ALTEC604系すべてに対応したGPA N604-8A Crossoverは、そのまま線をつなぐだけという簡単さです。

しかも音楽信号の情報を大きく欠落させるアッテネーターがありませんので、より瑞々しい音楽を聴く事ができます。

でも詳しい方ならピンと来る話ですが、604系は同軸型の2ウエイ構成ですので、ウーハーとホーンドライバーの組み合わせになるのですが、この2つのユニットの音圧が異なるため、ホーンの音圧レベルを下げるためにアッテネーターが付き、それを調節する事により聴感上のレベルあわせを行いますね。

しかしアッテネーターが付いていないという事は、固定抵抗によってレベルコントロールをされているのかといえば、実はそうでもありません。

これはLCR共振回路を利用したレベルコントロールが行われているのです。

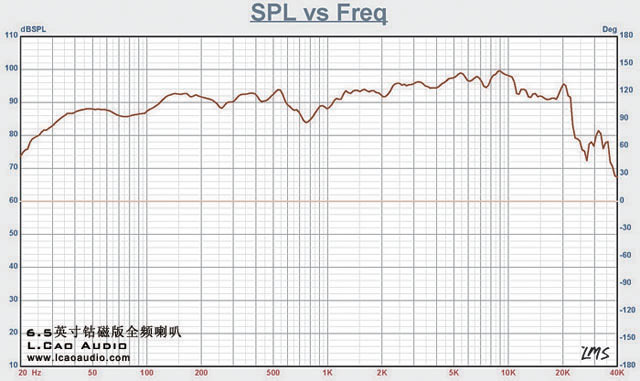

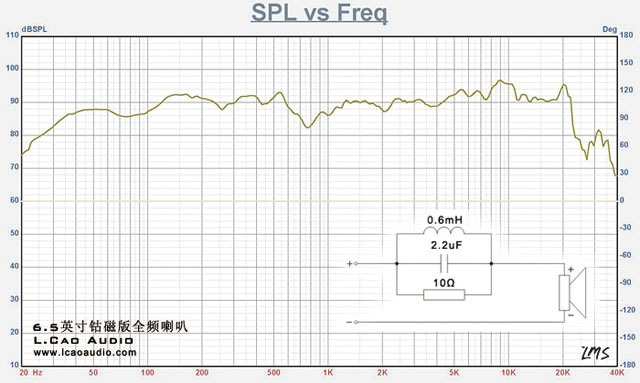

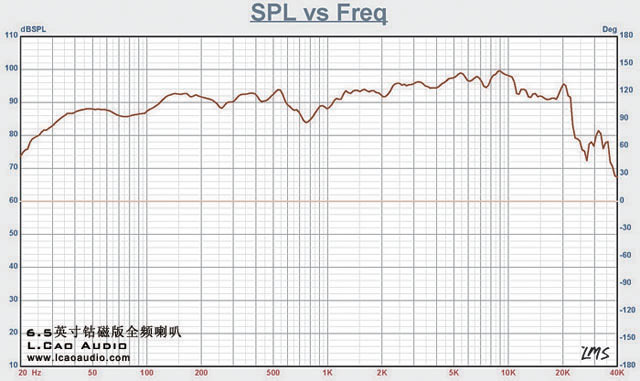

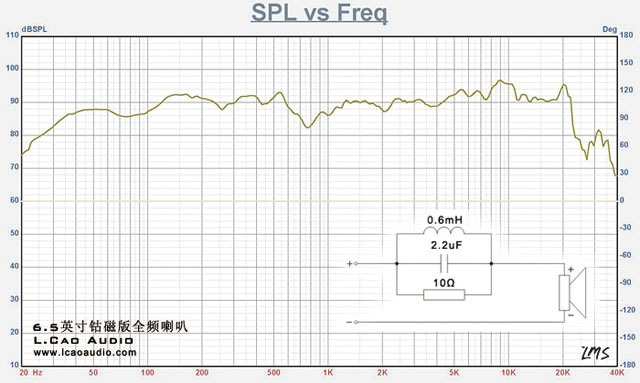

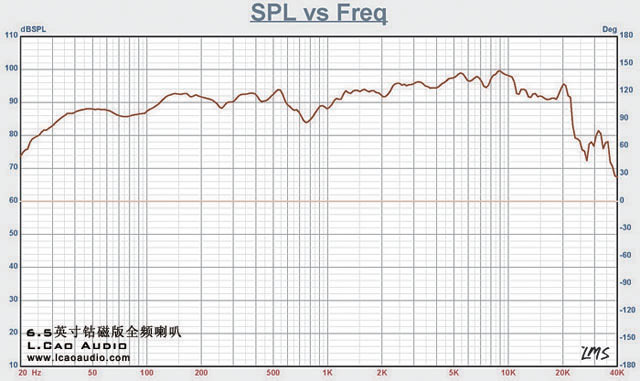

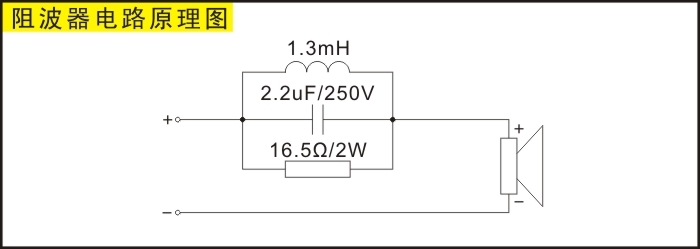

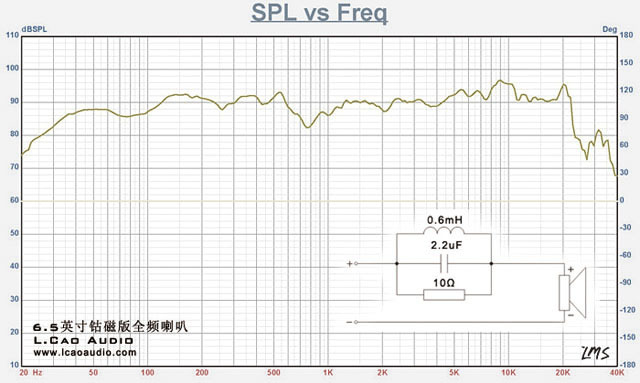

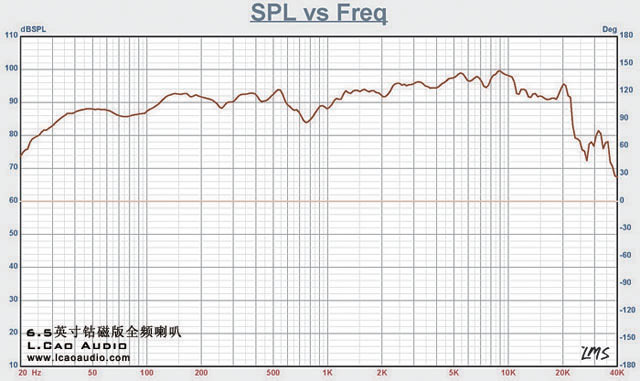

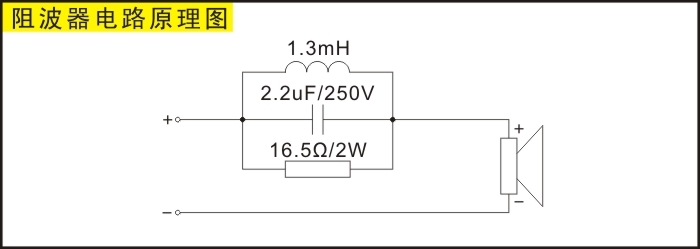

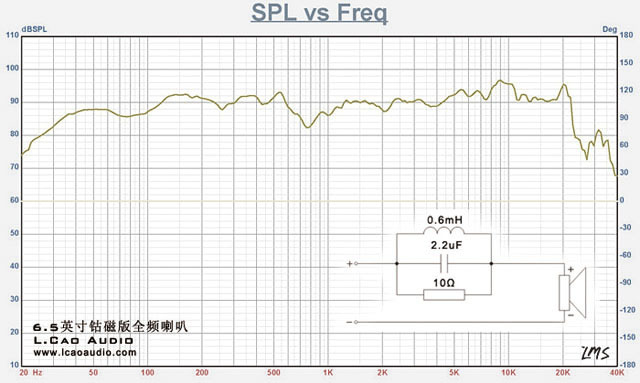

この原理を16センチのフルレンジユニットを例に簡単にご紹介しますが、

ご覧のようにLCRの共振回路を入れる事により、中音域から高音域にかけて(1KHz~10KHz)のレベルが落ちているのがわかると思います。

レベルをただ下げるだけではなく、高音域はそのままでかまぼこ型になる音圧の高さを平坦に均すことにより、聴感上はより高音域まで聞き取りやすくなるため、低音域や高音域の伸びやかな音を感じやすくなるために、レンジの広い音に感じやすくもなります。

このような効果もあり、より緻密な音楽信号を聞き取りやすくなり、また音の表情も大きく変わりますので、より躍動感のある音楽再生も可能になります。

ALTEC604系をお使いになられている方で、音が少し古臭く感じたり、また伸びやかさが無く音がこもり気味に感じてしまうような場合、このネットワークは交換用にとてもお勧めできるのです。

しかもはじめからレベル合わせができていますので、604系がフルレンジユニットのように使う事もできます。

ただお使いになるエンクロージャーなどによっては、ウーハー側にインピーダンス補正回路を入れたほうが良い場合もありますが、基本的にポン付けで使用は可能です。

しかしご使用になる環境や音の好みによっては、どうしてもレベルコントロールがほしいという方もいると思います。

その場合ALTECモデル19という、一般家庭用システムに使われるネットワークという選択肢もあります。

クロス周波数は1200Hzと少し異なりますが、中音域と高音域を分けてレベルコントロールができますので、音の鮮度を優先させないのであればこちらも使用が可能です。

ということで、今回はお客様のすばらしいシステムをご紹介させていただきました。

私のところの実験用システムも、そろそろ形にしないといけませんね。

また次回楽しいお話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

ブログの更新が久しくあいてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょう。

さてALTEC604の2ウエイ同軸ユニットを、ショートフロントホーン+マルチダクト仕様のエンクロージャーで鳴らすお客様から、604シリーズ用のクロスオーバーネットワークのご注文をいただきました。

604シリーズも生産中止になってから年月も経っていますし、素子の劣化などを考慮して、ネットワークを新たに新調するとのことでした。

そこでうちへご注文いただいたのですが、先日そのお客様へネットワークを収めたところ、お客様から試聴時の感想報告がございましたのでご紹介したいと思います。

**************************************************************************************

NW昨晩到着致しました。

早速取り付け、現在試聴しております

オリジナルNWに対し、より一層クリアーになった感じです。

ただBOXが低音ホーンですので、音声大域が少々張り出し、

その分低音が低い特性のように感じます。

これから手を加えこのBOXに合ったバランスに仕上げていきます。

まずは満足です、オリジナルはやはり回路が複雑し過ぎとパーツの

経年劣化もあるのでしょうが、今回のものと比較するとくすんで

聞こえます。

宣伝文に、徹底的にヒアリングを繰り返し決定した、とありますが

確かに良さを認めております。

広域が延びておりシンバル等の音が品よく響きます。

****************************************************************************************

今回お客様からはこちらの試聴結果のメールと共に、お客様の鳴らされていますシステムの画像も送っていただきましたので、こちらもあわせてご紹介いたします。

両脇のシステムはALTECの604が収められ、中央側のシステムにはTANNOYのユニットが収められ、聴かれる曲に合わせて鳴らされているそうです。

こんな素敵な聴き方もいいですね。

エンクロージャーいっぱいに広がるホーンも、ホーンロードがしっかりと掛かる感じですので、奥行き感のある深い音が聞こえそうです。

しかもマルチダクトによって、切れ味のよい低音も聞こえてきそうですね。

604の方はソニーロリンズをゴキゲンな音で楽しみたいとのことです。

ぜひ私も一度お聞かせいただきたいと思いました。

いつもうちのブログには、私のところの惨たらしいダンボールスペシャルの画像ばかりでしたから、このような素的なシステムの画像は目に眩しく映ってしまいますね。

さて今回ご注文いただいたネットワークですが、ALTECの604系によく見られるようなレベルコントロールのつまみが無いタイプをご購入いただきました。

通常はBOXに入れられ、レベルコントロールのつまみが付いたものが一般的です。

しかしこれが意外と曲者で、コイルやコンデンサ、そして抵抗などのパーツもコスト重視の面もあり、また便利なようでも音楽信号を欠落させやすく、音質低下につながりやすいアッテネーターが付く純正のネットワークは、正直すばらしいものとはいえません。

そのためALTECユーザーやJBLユーザーの自作が得意な方であれば、純正をはるかに凌駕する高音質のネットワークを作るのは容易い話とはなるものの、工作自体は非常に簡単な作業であっても、音質をコントロールするためのノウハウや、試聴を繰り返しながらの微調整など、時間も手間も余計に掛かってしまうものですので、慣れていない方にとっては意外とハードルが高くなったりする事もあります。

その点ALTEC604系すべてに対応したGPA N604-8A Crossoverは、そのまま線をつなぐだけという簡単さです。

しかも音楽信号の情報を大きく欠落させるアッテネーターがありませんので、より瑞々しい音楽を聴く事ができます。

でも詳しい方ならピンと来る話ですが、604系は同軸型の2ウエイ構成ですので、ウーハーとホーンドライバーの組み合わせになるのですが、この2つのユニットの音圧が異なるため、ホーンの音圧レベルを下げるためにアッテネーターが付き、それを調節する事により聴感上のレベルあわせを行いますね。

しかしアッテネーターが付いていないという事は、固定抵抗によってレベルコントロールをされているのかといえば、実はそうでもありません。

これはLCR共振回路を利用したレベルコントロールが行われているのです。

この原理を16センチのフルレンジユニットを例に簡単にご紹介しますが、

ご覧のようにLCRの共振回路を入れる事により、中音域から高音域にかけて(1KHz~10KHz)のレベルが落ちているのがわかると思います。

レベルをただ下げるだけではなく、高音域はそのままでかまぼこ型になる音圧の高さを平坦に均すことにより、聴感上はより高音域まで聞き取りやすくなるため、低音域や高音域の伸びやかな音を感じやすくなるために、レンジの広い音に感じやすくもなります。

このような効果もあり、より緻密な音楽信号を聞き取りやすくなり、また音の表情も大きく変わりますので、より躍動感のある音楽再生も可能になります。

ALTEC604系をお使いになられている方で、音が少し古臭く感じたり、また伸びやかさが無く音がこもり気味に感じてしまうような場合、このネットワークは交換用にとてもお勧めできるのです。

しかもはじめからレベル合わせができていますので、604系がフルレンジユニットのように使う事もできます。

ただお使いになるエンクロージャーなどによっては、ウーハー側にインピーダンス補正回路を入れたほうが良い場合もありますが、基本的にポン付けで使用は可能です。

しかしご使用になる環境や音の好みによっては、どうしてもレベルコントロールがほしいという方もいると思います。

その場合ALTECモデル19という、一般家庭用システムに使われるネットワークという選択肢もあります。

クロス周波数は1200Hzと少し異なりますが、中音域と高音域を分けてレベルコントロールができますので、音の鮮度を優先させないのであればこちらも使用が可能です。

ということで、今回はお客様のすばらしいシステムをご紹介させていただきました。

私のところの実験用システムも、そろそろ形にしないといけませんね。

また次回楽しいお話をしたいと思います。

| 2013/02/04 13:08 |

ALTEC 416-8/16 復刻版 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

日曜日まで足利市のエレックス様の方でお世話になっておりましたが、今本拠地に戻っております。

さて今回はお客様にご注文いただいていました、GPA 416-8Bが入荷しましたのでご紹介します。

箱を開けると、その姿は416そのものですね。

さすがに515系に比べるとマグネットのボリュームが小さく感じますけど、実際じゃじゃ馬的な515を鳴らし込む事ができる方には魅力的なユニットでも、そのパワフルさゆえに中音域まで分割振動が暴れてしまうなど、その素質を十分熟知しないとうまく鳴らせない事も多く、イージーに楽しみたい方には少し敷居の高い面があります。

強力さは影を潜めるものの鳴らしやすく、また使い方も比較的容易な416系のユニットは、様々な組み合わせの鳴らし方にも順応性も高く、軽い振動系の持つ、切れのあるさわやかな低音を聞く事ができます。

ALTECの416系といえば、やはり一番有名なのはA7のシステムでしょう。

これもきちんと鳴らす事ができれば、非常に切れのある爽快な音を楽しむ事ができます。

もちろんバスレフなどに入れても鳴らしやすいユニットですので、その汎用性は非常に高いユニットといえるでしょう。

ALTEC系ユニットの復刻版は何度も紹介していますので、皆様にもすでに馴染みがあるものですが、ちょっと古い方ならご存知のように、ALTECのユニットが、アルニコマグネットからフェライトマグネットへ変更されてしまい、とても寂しく思われていたマニアの方は多いと思います。

そのフェライトモデルでさえALTECが本格的ユニットなどの生産から撤退してしまい、基本的に中古市場でしか手に入れられないのは皆様ご存知の事です。

もちろん中古市場では珍しいものではありませんから、比較的容易に見つける事は難しいものではありませんけど、生産終了からの年月を考えると、左右で音がばらついていたり、振動板に汚れや染み、あるいは凹みや痛みが見られるものなど、グッドコンディションのものを揃えるとなると、意外とハードルが高くなったりします。

しかも使用されてきた環境や鳴らされ方によって、同じユニットといえども音がまるで違うなんていうことも珍しくありません。

そうなると新品から自分の音に鳴らし込める新品があればいいのですが、ALTECのラベルの貼られた新品を見つけるのは不可能でないにしても、かなり難しい話ですね。

でもGreat Plains Audio社のユニットであれば、ロゴマークこそ違っても、生産設備や設計は当時のままで、当時と同じ作りの製品が手に入りますので、ロゴマークで音の良し悪しを判断される方でなければ、新品で揃えるのも十分選択のひとつに思います。

さて今回はもうひとつALTECの復刻版を紹介します。

これはALTEC モデル19というフロアー方システムの、交換用クロスオーバーネットワークになります。

クロスオーバー周波数は1200Hzで、中音域のレベルコントロールが2つ付いた変則的なネットワークで、マニアの方の中には604系の同軸ユニット用に使用されている方もいます。

GPAブランドにも604系はあり、こちらに付属する専用ネットワークは、音質劣化を防ぐ意味もあり、レベルコントロールをLCRの共振回路で処理し、フルレンジのように使用できるようにしたものです。

ただお使いになる方の中には、どうしてもレベルコントロールも必要とされる方もおりますし、多少音質に影響があっても、昔ながらのALTECらしい音を出したいという方などにもお勧めかもしれません。

また当時のALTECオリジナルのパーツと比べても、コイルやコンデンサなども当時のものよりも高音質のものを採用するなど、補修交換用だからといって手抜きがありません。

もちろんLCRのクロスオーバーネットワークに詳しい方であれば、簡単に自作して最良の音へ調整するのも容易い作業ですけど、多くの方にとってはこの音作りが非常に面倒なのも確かです。

そのような意味で、このようなネットワークの完成品を利用するのも、簡単なグレードアップのひとつかもしれませんね。

さて長々と書いてしまいましたが、今回はここまで。

うちで鳴らしている段ボール箱の限界に挑んだ、ダンボールスペシャルのAudioNirvanaのフルレンジユニットですが、オーディオマニアが卒倒するその見た目の惨さはいかんともしがたいので、そろそろ木製のエンクロージャーに入れようと思います。

本格的にやろうと思うとあれやこれやと凝りに凝ったものをやりたくなるのですけど、まずは一般的に鳴らす方向ではじめようと思います。

こちらは近日中に発表したいと思いますので、そちらのほうもお楽しみに。

サムライジャパンでございます。

日曜日まで足利市のエレックス様の方でお世話になっておりましたが、今本拠地に戻っております。

さて今回はお客様にご注文いただいていました、GPA 416-8Bが入荷しましたのでご紹介します。

箱を開けると、その姿は416そのものですね。

さすがに515系に比べるとマグネットのボリュームが小さく感じますけど、実際じゃじゃ馬的な515を鳴らし込む事ができる方には魅力的なユニットでも、そのパワフルさゆえに中音域まで分割振動が暴れてしまうなど、その素質を十分熟知しないとうまく鳴らせない事も多く、イージーに楽しみたい方には少し敷居の高い面があります。

強力さは影を潜めるものの鳴らしやすく、また使い方も比較的容易な416系のユニットは、様々な組み合わせの鳴らし方にも順応性も高く、軽い振動系の持つ、切れのあるさわやかな低音を聞く事ができます。

ALTECの416系といえば、やはり一番有名なのはA7のシステムでしょう。

これもきちんと鳴らす事ができれば、非常に切れのある爽快な音を楽しむ事ができます。

もちろんバスレフなどに入れても鳴らしやすいユニットですので、その汎用性は非常に高いユニットといえるでしょう。

ALTEC系ユニットの復刻版は何度も紹介していますので、皆様にもすでに馴染みがあるものですが、ちょっと古い方ならご存知のように、ALTECのユニットが、アルニコマグネットからフェライトマグネットへ変更されてしまい、とても寂しく思われていたマニアの方は多いと思います。

そのフェライトモデルでさえALTECが本格的ユニットなどの生産から撤退してしまい、基本的に中古市場でしか手に入れられないのは皆様ご存知の事です。

もちろん中古市場では珍しいものではありませんから、比較的容易に見つける事は難しいものではありませんけど、生産終了からの年月を考えると、左右で音がばらついていたり、振動板に汚れや染み、あるいは凹みや痛みが見られるものなど、グッドコンディションのものを揃えるとなると、意外とハードルが高くなったりします。

しかも使用されてきた環境や鳴らされ方によって、同じユニットといえども音がまるで違うなんていうことも珍しくありません。

そうなると新品から自分の音に鳴らし込める新品があればいいのですが、ALTECのラベルの貼られた新品を見つけるのは不可能でないにしても、かなり難しい話ですね。

でもGreat Plains Audio社のユニットであれば、ロゴマークこそ違っても、生産設備や設計は当時のままで、当時と同じ作りの製品が手に入りますので、ロゴマークで音の良し悪しを判断される方でなければ、新品で揃えるのも十分選択のひとつに思います。

さて今回はもうひとつALTECの復刻版を紹介します。

これはALTEC モデル19というフロアー方システムの、交換用クロスオーバーネットワークになります。

クロスオーバー周波数は1200Hzで、中音域のレベルコントロールが2つ付いた変則的なネットワークで、マニアの方の中には604系の同軸ユニット用に使用されている方もいます。

GPAブランドにも604系はあり、こちらに付属する専用ネットワークは、音質劣化を防ぐ意味もあり、レベルコントロールをLCRの共振回路で処理し、フルレンジのように使用できるようにしたものです。

ただお使いになる方の中には、どうしてもレベルコントロールも必要とされる方もおりますし、多少音質に影響があっても、昔ながらのALTECらしい音を出したいという方などにもお勧めかもしれません。

また当時のALTECオリジナルのパーツと比べても、コイルやコンデンサなども当時のものよりも高音質のものを採用するなど、補修交換用だからといって手抜きがありません。

もちろんLCRのクロスオーバーネットワークに詳しい方であれば、簡単に自作して最良の音へ調整するのも容易い作業ですけど、多くの方にとってはこの音作りが非常に面倒なのも確かです。

そのような意味で、このようなネットワークの完成品を利用するのも、簡単なグレードアップのひとつかもしれませんね。

さて長々と書いてしまいましたが、今回はここまで。

うちで鳴らしている段ボール箱の限界に挑んだ、ダンボールスペシャルのAudioNirvanaのフルレンジユニットですが、オーディオマニアが卒倒するその見た目の惨さはいかんともしがたいので、そろそろ木製のエンクロージャーに入れようと思います。

本格的にやろうと思うとあれやこれやと凝りに凝ったものをやりたくなるのですけど、まずは一般的に鳴らす方向ではじめようと思います。

こちらは近日中に発表したいと思いますので、そちらのほうもお楽しみに。

| 2013/02/04 13:07 |

LCR共振回路とクロスオーバーネットワーク |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回のブログの書き込みから少し日が開いてしまいましたが、連日のロンドンオリンピックのように元気ですごしておりました。

さて今回はLCRネットワークにまつわるお話をしたいと思います。

私がまだ高校生のころ、まだオーディオにはそれ程強い関心があるほどではなく、当時はバイクに夢中でいたころの話です。

クラスメイトの中に自称オーディオマニアという同級生がいて、その友人宅に遊びに行ったときのことです。

友人の部屋には自慢のステレオが置いてあり、当時まだステレオなんて持っていなかった私にとっいて未知の物でした。

その友人がスピーカーに付いたつまみをぐるぐると回していたので、何も知らない私は友人に尋ねたのです。

「何してるの?」

こう尋ねた私に対し、友人は自信満々なドヤ顔で答えたのです。

「スピーカーのチューニングをしているのさ!」

当時は何の話かわからない私はただ聞いているだけでしたが、今思えばアッテネーターのつまみを動かしていただけの話です。

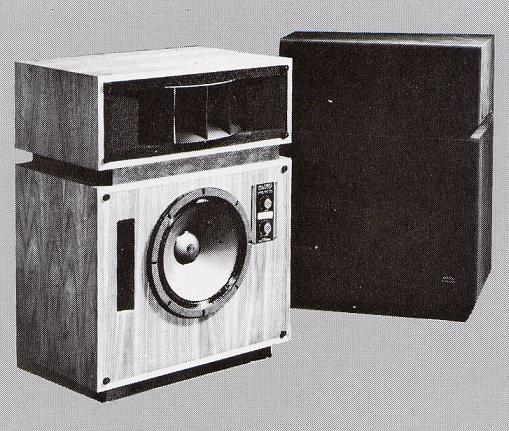

2ウエイや3ウエイの場合ユニット間の能率の違いもあって、昔のスピーカーの多くにはアッテネーターが付いたものが多かったと思います。

でも最近はこのアッテネーターが付いていないモデルが多くなりました。

理由はひじょうに簡単です。

このアッテネータが音楽信号に悪影響がとても大きく、音を劣化させやすいのです。

そのような事もあり、最近は音質劣化を避けるため、アッテネーターの付いていないモデルが主流となったわけです。

しかしミッドレンジやハイレンジにホーンドライバーやホーントゥイーターを繋ぐ場合、どうしてもその能率が高いため、音圧レベルを合わせる意味でどうしても必要になります。

さて先日はお客様からご注文をいただいていた、ALTEC 604系のクロスーバーネットワークがアメリカから到着いたしました。

メーカーはALTECの生産設備をそっくり引き継いだGreat Plains Audio社の製品です。

ALTEC604系といえば、同軸2ウエイのユニットとして、未だにひじょうに人気の高いモデルですね。

ALTECの純正ネットワークには、画像にもあるように音圧レベルをあわせるためのアッテネーターが付いていました。

しかしこの純正ネットワーク、正直音質的にはあまり感心できる音がしないのも事実です。

たとえばP.AUDIOの同軸2ウエイユニットの裸特性を見てもらうとよく分かるのですが、赤線で描かれたホーントゥイーターのF特性はかまぼこ型であり、しかも青のウーハーよりも音圧が高いのがよく分かります。

ALTECの604系も基本的に同じような感じになります。

たとえばアッテネーターで調節をするとどうなるかといえば、このかまぼこ型の特性がそのまま低くなるのです。

しかしこのかまぼこ型の特性の場合、聴感上音圧の高いところの音がよく聞こえるわけですので、ハイエンドの高音域の伸びを感じにくく、スーパートゥイーターを付けたいと思うかもしれません。

これは定抵抗型、トランス型で音圧を調整しても基本的に同じなのですが、じつはLCR共振回路を用いる事により、このかまぼこ型の音圧を落としたい部分だけ平らに均すことが可能なのです。

" />

これはL. Cao 6.5" inch Alnicoを例にお話をすれば、たとえばフルレンジユニットでも高音域などの音圧が少し高めのものも中にはあります。

このようなものもLCR共振回路を用いて、その落としたい部分だけを綺麗に均すことが可能になります。

このLCR回路のコイル、コンデンサ、抵抗の値を変更する事により、コントロールしたい周波数や減衰量を調節する事ができます。

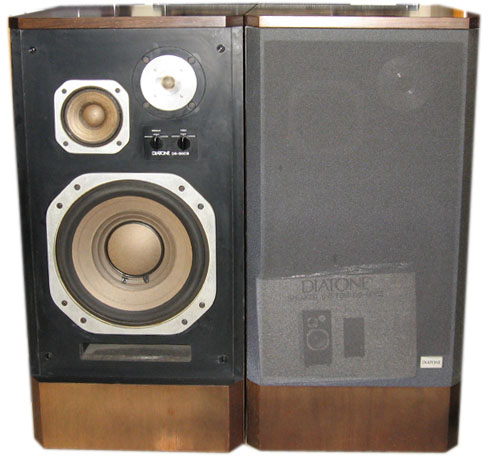

TADのユニットを用いたエクスクルーシブの2ウエイモニターがありましたが、これなども高音域のドライバーの特性をフラットに均して、音圧を合わせると同時に20KHzまできっちり特性を伸ばせるようにするため、クロスオーバーネットワークの中にこのLCR共振回路が組み込まれているのです。

これによりかまぼこ型の耳に付きやすい周波数の音圧を押さえ、音圧が低くて聞こえにくくなる高音域にレベルも合いやすくなるため、2インチという大口径のドライバーを用いながら、2ウエイの構成でも聴感上高音域まできっちり伸びた特性を実現する事が可能です。

またアッテネーターの必要がないため、音楽信号の損失も少なく音質的に優れているのです。

じつはGreat Plains Audio社が作るALTEC604系ユニット用のネットワークも、この音質を悪化させる要素が高いアッテネーターを排除し、しかも604系のユニットをフルレンジのように鳴らすことができるように、クロスオーバーネットワークにLCRの共振回路が組み込まれています。

これにより、ALTECの純正ネットワークに比べアッテネーターが無い分音質的に優れているだけではなく、聴感上も高音域の伸びを感じやすいなど、ALTECの604系の純正代替品というより、オリジナルよりもハイクォリティーな音質が得られるため、グレードアップ品として考えてもいいかもしれませんね。

604系の純正ネットワークの場合、高域の伸びが感じにくくナローレンジに聞こえますので、なんとなく古臭い音質に感じやすくなります。

それがオリジナルの味だとお考えの方にはお勧めはできませんけど、ユニットの能力を最大限に引き出してみたい方にはお勧めできるもんかもしれませんね。

しかも同軸2ウエイでありながら、まるでフルレンジユニットのように扱えるなど、意外と使いやすくなるのもメリットかもしれませんね。

ちなみにGreat Plains Audio社現在生産する604系の復刻版ユニットも、このクロスオーバーネットワークがはじめから付属していますので、その使い勝手はフルレンジユニットとほとんど同じです。

さてこのクロスオーバーネットワークは、Great Plains Audio社が作るALTEC604系復刻版だけではなく、ALTEC604シリーズのグレードアップ用のネットワークとしても対応可能な製品なのです。

はじめの方にも話しましたが、このネットワーク内に組まれたLCR共振回路ですが、本来なら複雑な計算式の説明など必要ですけど、説明だけでかなりのボリュームにもなりますので割愛させていただきますが、音質的な悪影響が少ない方法のひとつですので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。

もちろんぐりぐりとツマミを回すのが至上の喜びと感じるマニアの方にはお勧めできない事ですけどね。

さて今回はここまで。

また楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回のブログの書き込みから少し日が開いてしまいましたが、連日のロンドンオリンピックのように元気ですごしておりました。

さて今回はLCRネットワークにまつわるお話をしたいと思います。

私がまだ高校生のころ、まだオーディオにはそれ程強い関心があるほどではなく、当時はバイクに夢中でいたころの話です。

クラスメイトの中に自称オーディオマニアという同級生がいて、その友人宅に遊びに行ったときのことです。

友人の部屋には自慢のステレオが置いてあり、当時まだステレオなんて持っていなかった私にとっいて未知の物でした。

その友人がスピーカーに付いたつまみをぐるぐると回していたので、何も知らない私は友人に尋ねたのです。

「何してるの?」

こう尋ねた私に対し、友人は自信満々なドヤ顔で答えたのです。

「スピーカーのチューニングをしているのさ!」

当時は何の話かわからない私はただ聞いているだけでしたが、今思えばアッテネーターのつまみを動かしていただけの話です。

2ウエイや3ウエイの場合ユニット間の能率の違いもあって、昔のスピーカーの多くにはアッテネーターが付いたものが多かったと思います。

でも最近はこのアッテネーターが付いていないモデルが多くなりました。

理由はひじょうに簡単です。

このアッテネータが音楽信号に悪影響がとても大きく、音を劣化させやすいのです。

そのような事もあり、最近は音質劣化を避けるため、アッテネーターの付いていないモデルが主流となったわけです。

しかしミッドレンジやハイレンジにホーンドライバーやホーントゥイーターを繋ぐ場合、どうしてもその能率が高いため、音圧レベルを合わせる意味でどうしても必要になります。

さて先日はお客様からご注文をいただいていた、ALTEC 604系のクロスーバーネットワークがアメリカから到着いたしました。

メーカーはALTECの生産設備をそっくり引き継いだGreat Plains Audio社の製品です。

ALTEC604系といえば、同軸2ウエイのユニットとして、未だにひじょうに人気の高いモデルですね。

ALTECの純正ネットワークには、画像にもあるように音圧レベルをあわせるためのアッテネーターが付いていました。

しかしこの純正ネットワーク、正直音質的にはあまり感心できる音がしないのも事実です。

たとえばP.AUDIOの同軸2ウエイユニットの裸特性を見てもらうとよく分かるのですが、赤線で描かれたホーントゥイーターのF特性はかまぼこ型であり、しかも青のウーハーよりも音圧が高いのがよく分かります。

ALTECの604系も基本的に同じような感じになります。

たとえばアッテネーターで調節をするとどうなるかといえば、このかまぼこ型の特性がそのまま低くなるのです。

しかしこのかまぼこ型の特性の場合、聴感上音圧の高いところの音がよく聞こえるわけですので、ハイエンドの高音域の伸びを感じにくく、スーパートゥイーターを付けたいと思うかもしれません。

これは定抵抗型、トランス型で音圧を調整しても基本的に同じなのですが、じつはLCR共振回路を用いる事により、このかまぼこ型の音圧を落としたい部分だけ平らに均すことが可能なのです。

" />

これはL. Cao 6.5" inch Alnicoを例にお話をすれば、たとえばフルレンジユニットでも高音域などの音圧が少し高めのものも中にはあります。

このようなものもLCR共振回路を用いて、その落としたい部分だけを綺麗に均すことが可能になります。

このLCR回路のコイル、コンデンサ、抵抗の値を変更する事により、コントロールしたい周波数や減衰量を調節する事ができます。

TADのユニットを用いたエクスクルーシブの2ウエイモニターがありましたが、これなども高音域のドライバーの特性をフラットに均して、音圧を合わせると同時に20KHzまできっちり特性を伸ばせるようにするため、クロスオーバーネットワークの中にこのLCR共振回路が組み込まれているのです。

これによりかまぼこ型の耳に付きやすい周波数の音圧を押さえ、音圧が低くて聞こえにくくなる高音域にレベルも合いやすくなるため、2インチという大口径のドライバーを用いながら、2ウエイの構成でも聴感上高音域まできっちり伸びた特性を実現する事が可能です。

またアッテネーターの必要がないため、音楽信号の損失も少なく音質的に優れているのです。

じつはGreat Plains Audio社が作るALTEC604系ユニット用のネットワークも、この音質を悪化させる要素が高いアッテネーターを排除し、しかも604系のユニットをフルレンジのように鳴らすことができるように、クロスオーバーネットワークにLCRの共振回路が組み込まれています。

これにより、ALTECの純正ネットワークに比べアッテネーターが無い分音質的に優れているだけではなく、聴感上も高音域の伸びを感じやすいなど、ALTECの604系の純正代替品というより、オリジナルよりもハイクォリティーな音質が得られるため、グレードアップ品として考えてもいいかもしれませんね。

604系の純正ネットワークの場合、高域の伸びが感じにくくナローレンジに聞こえますので、なんとなく古臭い音質に感じやすくなります。

それがオリジナルの味だとお考えの方にはお勧めはできませんけど、ユニットの能力を最大限に引き出してみたい方にはお勧めできるもんかもしれませんね。

しかも同軸2ウエイでありながら、まるでフルレンジユニットのように扱えるなど、意外と使いやすくなるのもメリットかもしれませんね。

ちなみにGreat Plains Audio社現在生産する604系の復刻版ユニットも、このクロスオーバーネットワークがはじめから付属していますので、その使い勝手はフルレンジユニットとほとんど同じです。

さてこのクロスオーバーネットワークは、Great Plains Audio社が作るALTEC604系復刻版だけではなく、ALTEC604シリーズのグレードアップ用のネットワークとしても対応可能な製品なのです。

はじめの方にも話しましたが、このネットワーク内に組まれたLCR共振回路ですが、本来なら複雑な計算式の説明など必要ですけど、説明だけでかなりのボリュームにもなりますので割愛させていただきますが、音質的な悪影響が少ない方法のひとつですので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。

もちろんぐりぐりとツマミを回すのが至上の喜びと感じるマニアの方にはお勧めできない事ですけどね。

さて今回はここまで。

また楽しい話をしたいと思います。