| 2025/05/05 09:54 |

[PR] |

| 2013/02/04 11:03 |

AudioNirvanaフルレンジのお話の続き |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

前回はAudioNirvanaのフルレンジユニットの話をしましたが、今回もその続きのお話をしたいと思います。

最近AudioNirvanaのフルレンジユニットに関しての問い合わせや質問が多くなり、その多くは興味があるのだけれど実際音はどうなの?という質問から、どのようなジャンルの音楽に合うのかとか、様々な質問が寄せられるようになりました。

現在うちのデモ用として鳴らしているのはAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO' というユニットです。

サイズを超えた尋常じゃない巨大マグネットで振動版を駆動する、異次元のハイスペックフルレンジユニットです。

当然そのパフォーマンスは非常に高く、スペックうんぬんよりも実際音楽を再生してみると、その実力の高さをひしひしと感じます。

たとえば同サイズのロクハンと呼ばれる16センチフルレンジユニットの代表格として真っ先に思い浮かぶのは、ダイヤトーンのP610シリーズではないでしょうか。

私も前期型のP610のアルニコモデルを所有し、実際ロクハンクラス最高の音として、大型スピーカーを組む際のリファレンス原器としていたほど、その実力の高さに惚れ込んでいました。

p610シリーズは現在でも非常に人気が高く、中古市場でも高値で取引されるなど、その人気は一向に衰えていません。

もちろんその実力の高さという裏付けがあってこその人気ですが、確かの中音域の密度の濃い表現力は素晴らしいものがあります。

特に前期型は、ボーカルなど人の声や小編成のアコーステック楽器の音色などの質感表現が非常に高く、パワフルさやレンジ感こそロールエッジの付いた後期型に劣るものの、音の質感の高さで言えば圧倒的に前期型の方が優れている気がします。

限定生産された革エッジの後期モデルは、ロールエッジ仕様の後期型よりもその点改善されていますけど、悲しい事に生産終了で手に入れられません。

唯一台湾のメーカーがP610の音を忠実に再現するために復活させた、Valab P610V 6.5 inch Alnicoというモデルが現在新品で手に入れられるくらいです。

こちらならP610の質感の高い表現力にプラスして、現代の音楽にも対応できそうですので、少し使いやすいかもしれません。

さて上の画像にあるように、私のの所有するP610は前期型のスポンジエッジの付いたタイプで、長年の年月で加水分解を起こしボロボロです。

現在はこちらもやはり段ボール箱に入れられて保管されています。

こちらもエッジを張り替えて、綺麗な木製のエンクロージャーに入れてあげる予定です。

それとともにValab P610V 6.5 inch Alnicoを使用した、新たなシステムの構築という考えもあるのですけどね。

さて前置きはこのくらいにして、じっさいAudioNirvanaはP610と比べてどうなの?という疑問をもたれる方もいるでしょう。

今回はそのあたりを中心に話を進めたいと思います。

前記したように、P610の音の質感の表現力は前期型の方が優れていると思います。

もちろん後期型が悪いというのではなく、あくまでも相対的な比較での話です。

さてAudioNirvanaの方ですが、同じ系列のユニットではないので音色は当然違います。

中音域の密度の濃い高い音の質感も遜色ありません。

しかしP610と圧倒的に違うのは、レンジ感とパワフルさが加わっている事でしょうか。

パワフルだからといって大雑把な鳴り方という意味ではありません。

P610がロクハンの16センチサイズの鳴り方とすれば、AudioNirvanaは、まるで大型システムを聞いているような、そんなスケールの大きな鳴り方も可能なのです。

私はALTECの515Cという38センチの超強力ウーハーをアピトン合板のエンクロージャーに入れ、マクソニックの励磁型磁気回路の超ハイスピードハイパワーホーンドライバーとトゥイーターで構成された、大型の3ウエイシステムを長年使い続けてきましたが、P610を聞くと、どうしても16センチサイズの音という印象を感じていましたけど、AudioNirvanaの場合、そのような印象を感じさせないほどの鳴り方なのです。

P610が多少苦手とするフルスケールのオーケストラも、エネルギッシュに鳴る激しいロックも、あっさり鳴らしてしまうのです。

しかもフルオーケストラも各パートの分離も非常に緻密で繊細で、ジャズの切れのあるベースやドラムもなんのそのです。

もう16センチという口径が信じられないような鳴りの良さです。

カンターテドミノという、教会内で一本マイクで録音されたパイプオルガンやフルコーラスのスケール感の表現もすばらしく、とてもソフトでやわらかい表現をすると思いきや、シェフィールドのジェームスニュートンハワードなど、激しいハイスピードな切れのある音も難なく表現してしまいます。

音色的にはALTECのユニットに非常に似た傾向ですが、さらに緻密で繊細な表現も得意とし、けしてジャズ向きとかロック向きと片付けられるレベルではありません。

前のブログでも話したように、私が再生困難レコードとあだ名をつけたブラムースの曲も、あっさり鳴らしきってしまうその実力は、もはやジャンルを超えた再生能力です。

このおじさんのバイオリンがまたすばらしい音色を奏でるのですけど、そんな非常に細やかな微妙な音の質感もうまく表現してしまうのです。

このレコードは、プレーヤーやカートリッジ、またはセッティングの良し悪しに非常に敏感に反応するレコードで、このレコードをうまく鳴らすことができると他のレコードも問題なく再生できるため、私のテスト用レコードの一つなのです。

少し前のブログでは、ターンテーブルシートを浮かせるために、100円ショップで手に入れたポリエステル100%のフェルトが非常に効果的だった話をしたと思います。

そのようなわずかな違いもAudioNirvanaのフルレンジは表現してしまいます。

そこでターンテーブルで効果的だったフェルトですが、かなり余りが出たので、試しにプレーヤーのインシュレーターの下に重ねてみたところ、これもまたびっくりするほど効果的で、例の再生困難レコードも何事もなかったようにより緻密な鳴り方をするし、他のレコードを聴いても、聴いているのが快感に感じられるようになったのです。

長年に渡り超高剛性高比重主義を貫いてきた私ですので、プレーヤーのインシュレーターをソフトに浮かすなんて以前では考えられない行為なのですが、現在のプレーヤーを載せているのがただのガラステーブルというお粗末なものですので、逆に効果的だったのでしょう。

剛と軟をうまくコントロールしてこそ、より良い再生音が得られるのでしょうね。

そんな事に気を良くした私は、自己所有レコード盤のなかで最高に音の悪いレコードをかけてみる事にしたのです。

それはこちら。

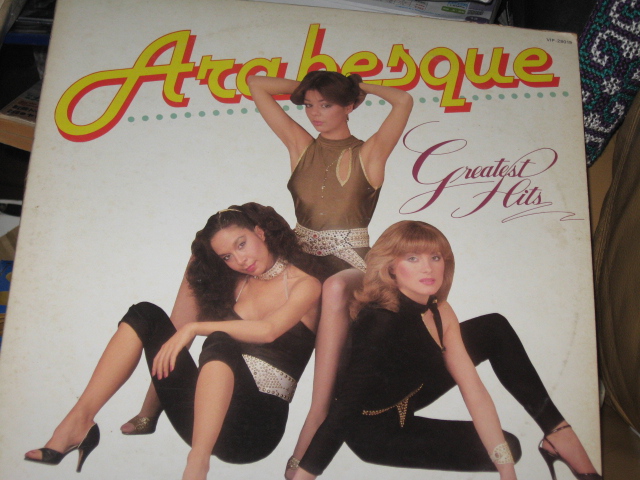

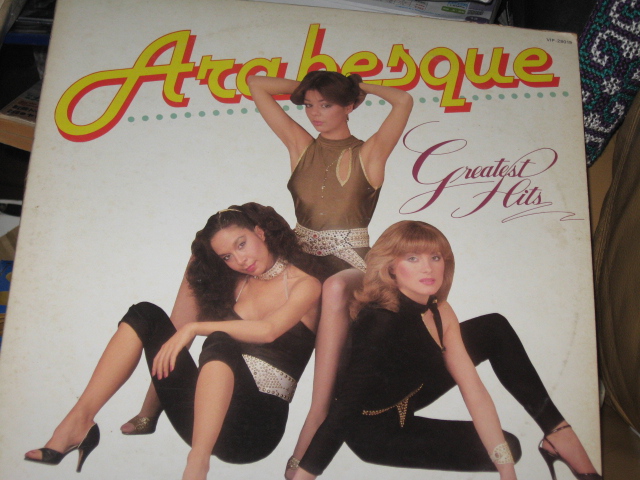

私の少し上の方にとっては現役時代を良く知る方も多いと思いますが、当時ディスコで大流行したアラベスクのアルバムです。

私はアラベスクの曲自体は好きなのですが、その録音の悪さといったら、まるでステレオが壊れたのかと思うほど音が悪いのです。

音の透明感がなく、レンジも狭く、高音質録音のレコードとは対照的なそのアルバムは、録音や音の悪さをアピールするためのサンプルとしてしかかける事がなくなっていたレコードです。

そんな音の悪いレコードを久しぶりに聴いてみたくなったのです。

という事で早速レコード盤に針を落とすと、相変わらずびっくりするほど音が悪いのですが、以前は聴こえなかった音が聴き取れます。

しかも聴いていて思わずにやけてしまうほど、なんの苦もなく聴けるではありませんか。

これには少々驚きました。

これはこれなりに楽しく聴けてしまうのです。

しかも聴いていて感じるところも出てきました。

この音の悪さは意図的にミキシングされたものではないかと・・・

当時のディスコの状況は詳しく知りませんけど、ボテボデジャキジャキの喧しいだけの装置を使い大音量で鳴らしていたとしたら、このくらいのバランスでなければ大音量再生ができなかったのではないかと・・・

酷い音のする再生装置で高音質録音盤を大音量で再生しても、ただ煩く騒がしいだけで聞くに堪えないはずです。

そのような意味でこのような録音をしていたのかという仮説を感じたのです。

もちろん音は酷いものです。

でも、それさえ楽しめてしまう音を奏でるAudioNirvanaは、やはり凄いユニットなのかもしれませんね。

現在ダンボールという音質的に最低レベルの条件で鳴らされているにもかかわらず、微妙で繊細な音の違いを表現する実力は、やはり凄いとしか言いようがありません。

とついつい話が長くなってしまいますので、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

前回はAudioNirvanaのフルレンジユニットの話をしましたが、今回もその続きのお話をしたいと思います。

最近AudioNirvanaのフルレンジユニットに関しての問い合わせや質問が多くなり、その多くは興味があるのだけれど実際音はどうなの?という質問から、どのようなジャンルの音楽に合うのかとか、様々な質問が寄せられるようになりました。

現在うちのデモ用として鳴らしているのはAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICO' というユニットです。

サイズを超えた尋常じゃない巨大マグネットで振動版を駆動する、異次元のハイスペックフルレンジユニットです。

当然そのパフォーマンスは非常に高く、スペックうんぬんよりも実際音楽を再生してみると、その実力の高さをひしひしと感じます。

たとえば同サイズのロクハンと呼ばれる16センチフルレンジユニットの代表格として真っ先に思い浮かぶのは、ダイヤトーンのP610シリーズではないでしょうか。

私も前期型のP610のアルニコモデルを所有し、実際ロクハンクラス最高の音として、大型スピーカーを組む際のリファレンス原器としていたほど、その実力の高さに惚れ込んでいました。

p610シリーズは現在でも非常に人気が高く、中古市場でも高値で取引されるなど、その人気は一向に衰えていません。

もちろんその実力の高さという裏付けがあってこその人気ですが、確かの中音域の密度の濃い表現力は素晴らしいものがあります。

特に前期型は、ボーカルなど人の声や小編成のアコーステック楽器の音色などの質感表現が非常に高く、パワフルさやレンジ感こそロールエッジの付いた後期型に劣るものの、音の質感の高さで言えば圧倒的に前期型の方が優れている気がします。

限定生産された革エッジの後期モデルは、ロールエッジ仕様の後期型よりもその点改善されていますけど、悲しい事に生産終了で手に入れられません。

唯一台湾のメーカーがP610の音を忠実に再現するために復活させた、Valab P610V 6.5 inch Alnicoというモデルが現在新品で手に入れられるくらいです。

こちらならP610の質感の高い表現力にプラスして、現代の音楽にも対応できそうですので、少し使いやすいかもしれません。

さて上の画像にあるように、私のの所有するP610は前期型のスポンジエッジの付いたタイプで、長年の年月で加水分解を起こしボロボロです。

現在はこちらもやはり段ボール箱に入れられて保管されています。

こちらもエッジを張り替えて、綺麗な木製のエンクロージャーに入れてあげる予定です。

それとともにValab P610V 6.5 inch Alnicoを使用した、新たなシステムの構築という考えもあるのですけどね。

さて前置きはこのくらいにして、じっさいAudioNirvanaはP610と比べてどうなの?という疑問をもたれる方もいるでしょう。

今回はそのあたりを中心に話を進めたいと思います。

前記したように、P610の音の質感の表現力は前期型の方が優れていると思います。

もちろん後期型が悪いというのではなく、あくまでも相対的な比較での話です。

さてAudioNirvanaの方ですが、同じ系列のユニットではないので音色は当然違います。

中音域の密度の濃い高い音の質感も遜色ありません。

しかしP610と圧倒的に違うのは、レンジ感とパワフルさが加わっている事でしょうか。

パワフルだからといって大雑把な鳴り方という意味ではありません。

P610がロクハンの16センチサイズの鳴り方とすれば、AudioNirvanaは、まるで大型システムを聞いているような、そんなスケールの大きな鳴り方も可能なのです。

私はALTECの515Cという38センチの超強力ウーハーをアピトン合板のエンクロージャーに入れ、マクソニックの励磁型磁気回路の超ハイスピードハイパワーホーンドライバーとトゥイーターで構成された、大型の3ウエイシステムを長年使い続けてきましたが、P610を聞くと、どうしても16センチサイズの音という印象を感じていましたけど、AudioNirvanaの場合、そのような印象を感じさせないほどの鳴り方なのです。

P610が多少苦手とするフルスケールのオーケストラも、エネルギッシュに鳴る激しいロックも、あっさり鳴らしてしまうのです。

しかもフルオーケストラも各パートの分離も非常に緻密で繊細で、ジャズの切れのあるベースやドラムもなんのそのです。

もう16センチという口径が信じられないような鳴りの良さです。

カンターテドミノという、教会内で一本マイクで録音されたパイプオルガンやフルコーラスのスケール感の表現もすばらしく、とてもソフトでやわらかい表現をすると思いきや、シェフィールドのジェームスニュートンハワードなど、激しいハイスピードな切れのある音も難なく表現してしまいます。

音色的にはALTECのユニットに非常に似た傾向ですが、さらに緻密で繊細な表現も得意とし、けしてジャズ向きとかロック向きと片付けられるレベルではありません。

前のブログでも話したように、私が再生困難レコードとあだ名をつけたブラムースの曲も、あっさり鳴らしきってしまうその実力は、もはやジャンルを超えた再生能力です。

このおじさんのバイオリンがまたすばらしい音色を奏でるのですけど、そんな非常に細やかな微妙な音の質感もうまく表現してしまうのです。

このレコードは、プレーヤーやカートリッジ、またはセッティングの良し悪しに非常に敏感に反応するレコードで、このレコードをうまく鳴らすことができると他のレコードも問題なく再生できるため、私のテスト用レコードの一つなのです。

少し前のブログでは、ターンテーブルシートを浮かせるために、100円ショップで手に入れたポリエステル100%のフェルトが非常に効果的だった話をしたと思います。

そのようなわずかな違いもAudioNirvanaのフルレンジは表現してしまいます。

そこでターンテーブルで効果的だったフェルトですが、かなり余りが出たので、試しにプレーヤーのインシュレーターの下に重ねてみたところ、これもまたびっくりするほど効果的で、例の再生困難レコードも何事もなかったようにより緻密な鳴り方をするし、他のレコードを聴いても、聴いているのが快感に感じられるようになったのです。

長年に渡り超高剛性高比重主義を貫いてきた私ですので、プレーヤーのインシュレーターをソフトに浮かすなんて以前では考えられない行為なのですが、現在のプレーヤーを載せているのがただのガラステーブルというお粗末なものですので、逆に効果的だったのでしょう。

剛と軟をうまくコントロールしてこそ、より良い再生音が得られるのでしょうね。

そんな事に気を良くした私は、自己所有レコード盤のなかで最高に音の悪いレコードをかけてみる事にしたのです。

それはこちら。

私の少し上の方にとっては現役時代を良く知る方も多いと思いますが、当時ディスコで大流行したアラベスクのアルバムです。

私はアラベスクの曲自体は好きなのですが、その録音の悪さといったら、まるでステレオが壊れたのかと思うほど音が悪いのです。

音の透明感がなく、レンジも狭く、高音質録音のレコードとは対照的なそのアルバムは、録音や音の悪さをアピールするためのサンプルとしてしかかける事がなくなっていたレコードです。

そんな音の悪いレコードを久しぶりに聴いてみたくなったのです。

という事で早速レコード盤に針を落とすと、相変わらずびっくりするほど音が悪いのですが、以前は聴こえなかった音が聴き取れます。

しかも聴いていて思わずにやけてしまうほど、なんの苦もなく聴けるではありませんか。

これには少々驚きました。

これはこれなりに楽しく聴けてしまうのです。

しかも聴いていて感じるところも出てきました。

この音の悪さは意図的にミキシングされたものではないかと・・・

当時のディスコの状況は詳しく知りませんけど、ボテボデジャキジャキの喧しいだけの装置を使い大音量で鳴らしていたとしたら、このくらいのバランスでなければ大音量再生ができなかったのではないかと・・・

酷い音のする再生装置で高音質録音盤を大音量で再生しても、ただ煩く騒がしいだけで聞くに堪えないはずです。

そのような意味でこのような録音をしていたのかという仮説を感じたのです。

もちろん音は酷いものです。

でも、それさえ楽しめてしまう音を奏でるAudioNirvanaは、やはり凄いユニットなのかもしれませんね。

現在ダンボールという音質的に最低レベルの条件で鳴らされているにもかかわらず、微妙で繊細な音の違いを表現する実力は、やはり凄いとしか言いようがありません。

とついつい話が長くなってしまいますので、今回はここまで。

また次回楽しい話をしたいと思います。

PR

| 2013/02/04 11:00 |

久しぶりにAudioNirvanaの話 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ここ最近は、YAMAHAのGT2000というアナログプレーヤーの、YSA-2というアームパイプの改造に関して数回に分けて話してきましたので、アナログに興味のない方にとっては非常に退屈だったかもしれませんね。

さて今回は、久しぶりにAudioNirvanaのお話をしたいと思います。

本日はご注文頂いてたAudio Nirvana 'Super 6.5'Cast Frame'がアメリカより到着いたしました。

先週の土曜日より今度の日曜までメーカー側のサマーバケーションで休日となり、今ご注文頂いた場合7/2以降の発送になってしまうのですが、今回休み前にどうにか発送を間に合わせていただき、無事到着したのです。

いつものようにいかにも海外からの宅配便という外観ですね。

今回は税関での開封検査があったようです。

確認のため箱を開けてみると出てきました。

間違いなくAudio Nirvana 'Super 6.5'Cast Frame'です。

とりあえず製品の外観を簡易チェックいたしました。

今回ご注文いただいたのは口径16センチのものですから、フルレンジとしては比較的種類の多いロクハンサイズです。

このクラスにはダイヤトーンのP610のような世界的名器もあり、フルレンジユニットとしては20センチと共に人気があります。

今回の製品はフェライトマグネットタイプですが、16センチ口径の振動板と同じような大きさの巨大なマグネットが付いています。

さすがにここまでくるとお化けマグネットですね。

私のところの16センチはアルニコタイプですけど、やはりこれも尋常じゃない巨大マグネットで駆動していますけど、フェライトになるとここまで大きくなるものなのですね。

いやはやいつ見てもAudioNirvanaのユニットは、びっくりするような巨大マグネットが印象的です。

さて、私のところでもAudioNirvanaを鳴らしておりますが、ブログを読まれている方ならご存知のように、見るも無残、聞くも悲惨な惨たらしい外観を持つダンボールスペシャルです。

左右の容積こそほぼ同じ容量ですが、手持ちの箱の関係から左右で形状サイズが違います。

もう既にその時点でアウト!

それ以前にダンボールエンクロージャーでアウト!になっているのですけどね。

さて今までGT2000のアームパイプ改造などを行い、劇的に音質が向上したなんて話をしてきましたけど、実際その音質評価の視聴モニターはこの段ボールスペシャルなのです。

健全なオーディオマニアの方なら、そんなはずはない!と一蹴されてしまう惨たらしい外観なのです。

それはまったくの正論ですし、ダンボールの箱が素晴らしい材質でないのも事実です。

手っ取り早く何でもいいから木製の板を使った方が、ダンボールなんかよりもよほどマシなのは確かです。

ところで皆さんはエンクロージャーを何で組み上げているのでしょう。

手に入れやすいラワン合板やMDF材、あるいは集積材などを利用されている方は多いと思います。

また音質を追求して、米松やアピトン合板やフィンランドパーチなど、音質的に評価の高い材料で組み上げている方もいる事でしょう。

間違っても私のように惨たらしいダンボールなんて話はまず聞く事はありません。

しかも少しでも音を良くしようと板厚を厚くしたり、補強をたくさん入れたりしているわけですしね。

ご覧のように私のダンボールスペシャルには、いんちきフロントホーンが取り付けられています。

でも元々はただのダンボール箱にユニットを付けたのが始まりでした。

そして中音域の厚みを出すためと称してインチキフローントホーンを取り付けました。

そのホーンの周囲を囲い、最終的に現在に至るわけですが、実はこのフロントホーンを取り付け、周囲を囲う事によって、ユニットが取り付けられている周辺はモノコック構造になっているため、ただのダンボールの状態よりも剛性はとても高くなっています。

またユニット取り付け周辺の裏側には、ダンボールと紙粘土を木工用ボンドで固めたものが補強リブとして取り付けているため、ユニット取り付け周辺を手で叩くと、コンコンと響くまるで木のような響きの音がするのです。

基本的に補強が施されているのはユニット取り付け周辺のみで、ほかはダンボールそのままの状態です。

通常は箱の構造の場合、内部で平行面があれば様々な周波数の定在波が発生し、それが共振を起こす事で箱全体を振動させます。

実はこれがユニット単独の振動よりも大きくなる事も多く、その為皆さんも吸音材を入れて防いでいると思います。

しかしこの吸音材も読んで字の如しで、肝心なところだけピンポイントで吸音する事ができず、どうしても広範囲の周波数の音に影響を与えます。

場合によっては、この吸音材の有無によってはとてもつまらない音になってしまう事も多く、また使用する吸音材の材質によっても再生音が影響を大きく受けるなど、なかなかもどかしいところでもあります。

またそれで抑えきれない不要振動は板厚を厚くしたり、補強をたくさん入れたりして防ぐなど、なかなかうまくいかないものです。

私のところのダンボールスペシャルは、ダンボールという紙ですので、質量も軽く強度も高くないため、振動版のように豪勢に鳴り捲ります。

私は基本的に吸音材を入れて吸音するのはあまり好みではないため、極力吸音材は入れたくないのです。

しかし段ボール箱はそれ自体が振動版のように鳴り捲るわけですので、ダンボールの余計な音のほうが音圧が高いなんていう冗談も聞こえるような、そんな鳴り方ですので、少なくとも定在波の処理はしなければなりません。

そこで戸澤式レゾネーターを模した、自作レゾネーターをたくさん入れて対処してあります。

使用したのは大小さまざまな封筒で作られた、三角錐の袋です。

実はこのなんちゃってレゾネーターですが、物凄い効果があったのです。

実質的な容積は封筒の紙厚だけですので、容積を占有する他の吸音材と違い、キャビネット容積への影響もほとんど無視できる点も見逃せないポイントなのです。

もちろんどのようなスピーカーBOXでも効果があると思いますが、私のところはダンボールというその効果が如実に現れやすいため、何も入れない状態から一つ二つと追加する度、その効果が手に取るようにわかりやすいのです。

もちろん現在でも箱から音は出ていますけど、ほとんど気にならないほど静かになりました。

またはこの内部の定在波も押さえ込んでいるため、ユニットから出てくる音は非常にクリアーになりました。

そのような事もあってこのダンボールスペシャルは、その惨たらしい見た目とは裏腹にかなりまともな音がするのです。

もちろん作用と反作用という物理的な理屈は無視できないため、下手なスピーカーシステムより遥かにハイクオリティーの音が出るとしても、やはりダンボールの限界を超えるのはできません。

でもこんな悪条件にもかかわらず、アナログ信号の微小な変更などのわずかな音の違いなども的確に表現する実力は、やはりこのAudioNirvanaの優れたユニットの一面を表しているのでしょうね。

スペック的にも素晴らしいだけではなく、実際の動態能力の高さもこのユニットの魅力です。

これほど音楽を聴くのが快感になるユニットというのも、世の中には意外と少ないものですからね。

とついつい話が長くなってしまうので、今回はここまで。

また日を改めてこの話の続きはしたいと思います。

サムライジャパンでございます。

ここ最近は、YAMAHAのGT2000というアナログプレーヤーの、YSA-2というアームパイプの改造に関して数回に分けて話してきましたので、アナログに興味のない方にとっては非常に退屈だったかもしれませんね。

さて今回は、久しぶりにAudioNirvanaのお話をしたいと思います。

本日はご注文頂いてたAudio Nirvana 'Super 6.5'Cast Frame'がアメリカより到着いたしました。

先週の土曜日より今度の日曜までメーカー側のサマーバケーションで休日となり、今ご注文頂いた場合7/2以降の発送になってしまうのですが、今回休み前にどうにか発送を間に合わせていただき、無事到着したのです。

いつものようにいかにも海外からの宅配便という外観ですね。

今回は税関での開封検査があったようです。

確認のため箱を開けてみると出てきました。

間違いなくAudio Nirvana 'Super 6.5'Cast Frame'です。

とりあえず製品の外観を簡易チェックいたしました。

今回ご注文いただいたのは口径16センチのものですから、フルレンジとしては比較的種類の多いロクハンサイズです。

このクラスにはダイヤトーンのP610のような世界的名器もあり、フルレンジユニットとしては20センチと共に人気があります。

今回の製品はフェライトマグネットタイプですが、16センチ口径の振動板と同じような大きさの巨大なマグネットが付いています。

さすがにここまでくるとお化けマグネットですね。

私のところの16センチはアルニコタイプですけど、やはりこれも尋常じゃない巨大マグネットで駆動していますけど、フェライトになるとここまで大きくなるものなのですね。

いやはやいつ見てもAudioNirvanaのユニットは、びっくりするような巨大マグネットが印象的です。

さて、私のところでもAudioNirvanaを鳴らしておりますが、ブログを読まれている方ならご存知のように、見るも無残、聞くも悲惨な惨たらしい外観を持つダンボールスペシャルです。

左右の容積こそほぼ同じ容量ですが、手持ちの箱の関係から左右で形状サイズが違います。

もう既にその時点でアウト!

それ以前にダンボールエンクロージャーでアウト!になっているのですけどね。

さて今までGT2000のアームパイプ改造などを行い、劇的に音質が向上したなんて話をしてきましたけど、実際その音質評価の視聴モニターはこの段ボールスペシャルなのです。

健全なオーディオマニアの方なら、そんなはずはない!と一蹴されてしまう惨たらしい外観なのです。

それはまったくの正論ですし、ダンボールの箱が素晴らしい材質でないのも事実です。

手っ取り早く何でもいいから木製の板を使った方が、ダンボールなんかよりもよほどマシなのは確かです。

ところで皆さんはエンクロージャーを何で組み上げているのでしょう。

手に入れやすいラワン合板やMDF材、あるいは集積材などを利用されている方は多いと思います。

また音質を追求して、米松やアピトン合板やフィンランドパーチなど、音質的に評価の高い材料で組み上げている方もいる事でしょう。

間違っても私のように惨たらしいダンボールなんて話はまず聞く事はありません。

しかも少しでも音を良くしようと板厚を厚くしたり、補強をたくさん入れたりしているわけですしね。

ご覧のように私のダンボールスペシャルには、いんちきフロントホーンが取り付けられています。

でも元々はただのダンボール箱にユニットを付けたのが始まりでした。

そして中音域の厚みを出すためと称してインチキフローントホーンを取り付けました。

そのホーンの周囲を囲い、最終的に現在に至るわけですが、実はこのフロントホーンを取り付け、周囲を囲う事によって、ユニットが取り付けられている周辺はモノコック構造になっているため、ただのダンボールの状態よりも剛性はとても高くなっています。

またユニット取り付け周辺の裏側には、ダンボールと紙粘土を木工用ボンドで固めたものが補強リブとして取り付けているため、ユニット取り付け周辺を手で叩くと、コンコンと響くまるで木のような響きの音がするのです。

基本的に補強が施されているのはユニット取り付け周辺のみで、ほかはダンボールそのままの状態です。

通常は箱の構造の場合、内部で平行面があれば様々な周波数の定在波が発生し、それが共振を起こす事で箱全体を振動させます。

実はこれがユニット単独の振動よりも大きくなる事も多く、その為皆さんも吸音材を入れて防いでいると思います。

しかしこの吸音材も読んで字の如しで、肝心なところだけピンポイントで吸音する事ができず、どうしても広範囲の周波数の音に影響を与えます。

場合によっては、この吸音材の有無によってはとてもつまらない音になってしまう事も多く、また使用する吸音材の材質によっても再生音が影響を大きく受けるなど、なかなかもどかしいところでもあります。

またそれで抑えきれない不要振動は板厚を厚くしたり、補強をたくさん入れたりして防ぐなど、なかなかうまくいかないものです。

私のところのダンボールスペシャルは、ダンボールという紙ですので、質量も軽く強度も高くないため、振動版のように豪勢に鳴り捲ります。

私は基本的に吸音材を入れて吸音するのはあまり好みではないため、極力吸音材は入れたくないのです。

しかし段ボール箱はそれ自体が振動版のように鳴り捲るわけですので、ダンボールの余計な音のほうが音圧が高いなんていう冗談も聞こえるような、そんな鳴り方ですので、少なくとも定在波の処理はしなければなりません。

そこで戸澤式レゾネーターを模した、自作レゾネーターをたくさん入れて対処してあります。

使用したのは大小さまざまな封筒で作られた、三角錐の袋です。

実はこのなんちゃってレゾネーターですが、物凄い効果があったのです。

実質的な容積は封筒の紙厚だけですので、容積を占有する他の吸音材と違い、キャビネット容積への影響もほとんど無視できる点も見逃せないポイントなのです。

もちろんどのようなスピーカーBOXでも効果があると思いますが、私のところはダンボールというその効果が如実に現れやすいため、何も入れない状態から一つ二つと追加する度、その効果が手に取るようにわかりやすいのです。

もちろん現在でも箱から音は出ていますけど、ほとんど気にならないほど静かになりました。

またはこの内部の定在波も押さえ込んでいるため、ユニットから出てくる音は非常にクリアーになりました。

そのような事もあってこのダンボールスペシャルは、その惨たらしい見た目とは裏腹にかなりまともな音がするのです。

もちろん作用と反作用という物理的な理屈は無視できないため、下手なスピーカーシステムより遥かにハイクオリティーの音が出るとしても、やはりダンボールの限界を超えるのはできません。

でもこんな悪条件にもかかわらず、アナログ信号の微小な変更などのわずかな音の違いなども的確に表現する実力は、やはりこのAudioNirvanaの優れたユニットの一面を表しているのでしょうね。

スペック的にも素晴らしいだけではなく、実際の動態能力の高さもこのユニットの魅力です。

これほど音楽を聴くのが快感になるユニットというのも、世の中には意外と少ないものですからね。

とついつい話が長くなってしまうので、今回はここまで。

また日を改めてこの話の続きはしたいと思います。

| 2013/02/04 11:00 |

Audio Nirvana ダンボールスペシャル改その2 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ゴールデンウイークも後半突入になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょう?

さて前回はGreat Plains Audio社のALTEC414系の復刻版に関してお話をしました。

12インチ(30センチ)ユニットとしては是非とも使いたい、そんなマニアの中のマニアが選択しそうな魅力的なユニットですね。

マニアックといえば、私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、これなど評論家の先生方には見向きもされていませんし、雑誌などで特集されたりする事もなさそうなので、実際聞いた人にしかわからない、とても魅力的な音を奏でるユニットです。

そのような意味ではマニアックなユニットともいえますね。

先月あるお客さんとお話をしていたのですが、キャリア40年のベテランさんですけど、さすがにさまざまな経験も豊富で、物事をよくお分かりのハイエンドマニアの方でした。

その方はオーディオ雑誌の評論家の記事は、メーカーの回し者の話しかないのでほとんど読まないそうです。

たしかに商品を売るために高評価の文章を書かなければならないのは商業上いたし方のない事ですけど、さまざまな商品情報を知る機会には必要なものですし、その中から記事を鵜呑みに信じるのではなく、自分なりに適切な判断ができるようになればいいのでしょうけどね。

マニアックといえば、私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、これなど評論家の先生方には見向きもされていませんし、雑誌などで特集されたりする事もなさそうなので、実際聞いた人にしかわからない、とても魅力的な音を奏でるユニットです。

そのような意味では知る人ぞ知るマニアックなユニットともいえますね。

しかし相変わらずエンクロージャーは段ボールスペシャルで鳴らしています。

さてそんなダンボールスペシャルも少し変更がありました。

前回はボックスの前に小さなホーンを付けた話をしました。

それを今回はホーン外周を覆い、エンクロージャー内の容積もその分アップしています。

また笑わないでくださいね。

さすがにここまでくるとさすがに失笑。。。

多くのオーディオマニアの方々からはこんなのありえないと聞こえてきそうです。

ご覧のように醜くい姿だけにとどまらず、ダンボール製ですからね。

もう健全なオーディオマニアの方々から、

「貴様!オーディオなんてやめちまえぇ!」

「神聖なオーディオに泥を塗るテロリストめ!!」

なんて声も聞こえてきそうです。

どんな教科書にも、エンクロージャーの材質にダンボールが適切だなんて書かれていません。

できるだけ重くて、できるだけ硬くて、強度があって鳴きの少ないものが最適とされ、かつてメーカー製の主流だったパーチクルボードさえほとんど姿を見なくなり、MDF材あたりで最低の材質で、せめて米松とかアピトンやフィンランドパーチがベストだとか、同じエンクロージャーの材質も音のために様々な選択ができるにもかかわらずですからね。

そんな中でダンボールはねぇだぁろぉ~となるのも当然です。

こう見えても私はALTECの515Cでは、アピトン合板36ミリ厚の強固なエンクロージャーを長年愛用していましたので、比重や硬度や強度など、どれだけ大切な事なのかは十分体験します。

しかもAudioNirvanaのフルレンジは、クラスを遥かに超えた尋常でない巨大アルニコマグネットで駆動するわけですから、その必要性はよりいっそう重要になります。

現実には不可能ですが、ダイヤモンドの硬度で無限大の比重があり、内部損失も木製並みに期待できる材質でエンクロージャーを作っても、振動を抑える事も消し去る事もできません。

スピーカーの置き方などのセッティングで音が大きく変化する事は、多くのマニアの方もよく知っていると思います。

がっちりと硬く安定したところに置かないと音がぶよぶよになるのは、振動版を動かすときの作用と反作用をしっかりと制御するために必要だからです。

エンクロージャーも同じで、ゴムのような緩衝材に付ければゴムのような音になるのを経験した方も多いのではないでしょうか。

プラスチックはプラスチィクらしい音で、金属やコンクリートだってやはり固有の共振モードがありますので、固有の音になります。

もちろんダンボールはダンボールの音です。

この固有の音が材質の良し悪しに大きな影響を与えています。

だからエンクロージャーに最適な音のいい材質は○○なんていう話も出てきます。

結局は嫌な固有の音が聞こえず、好みの心地よい音が聞こえてくれば、それで音がいいという話になります。

確かに同じ構造で材質が違えば音の違いが生まれます。

しかし音質的に優れない材質も、その共振モードが音の良い響きにある程度近づける事も不可能な事ではないので、構造などを見直す事で響きの良い物に改造する事もできないわけではありません。

もちろんすべてがそういうことにはなりませんけど、何が何でも振動を抑えるなんてやると、変化した事にだけ満足して、実際つまらなくなった音を聞いていたなんていうことも少なからずあるものなのです。

私のところは現時ダンボールですが、これが好きでやっているわけではありません。

全体が振動版になって、バンバン響きまくっています。

でも嫌な共振音が出ないと意外と聞けるものです。

ただユニットのエネルギーが半端じゃありませんので、振動版の動きはかなり制約を受けているのはいたし方ありません。

かつてJBLの130+075のバックロードホーンを自信満々に鳴らしていたとき、リサイクルショップで手に入れた前期方のダイヤトーンP610をダンボールに入れて鳴らしたら、JBLより質感の非常に高い音を聞いてJBLを手放した話を以前お話したと思います。

もちろん15インチクラスをダンボールでなんていうのは逆に難しくなりますけど、その見た目以上にかなりまともな音がします。

つまりどのような音が好みの音なのか、どのような響きが自分の求める音に近いのか、スピーカーをセッティングしたり、エンクロージャーを製作あるいはチューニングするときに、この好みを知っていると結構気に入った音に鳴らすこともできるものです。

どんなに頑丈な補強を入れるよりも、どんなに重りを積み重ねるよりも、どのような共振が良い音なのかを探ってみてはいかがでしょうか。

意外とツボにはまるパターンが見つかるかもしれませんからね。

という事で、私のダンボールスペシャルは、今後低域の鳴らし方の方向性をある程度探りをいれ、外観はこのダンボールスペシャルに近い方向性のデザインでエンクロージャーを製作しようと思います。

材質はエンクロージャー用として最低なコンパネとかパーチクルボードで一度チャレンジしても面白いかも。。。

高価な高音質の材質を使っても、必ず良い音になる保障があるわけではありませんからね。

もちろん響きの良い材質を使用するのに越した事はないのですけど。

サムライジャパンでございます。

ゴールデンウイークも後半突入になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょう?

さて前回はGreat Plains Audio社のALTEC414系の復刻版に関してお話をしました。

12インチ(30センチ)ユニットとしては是非とも使いたい、そんなマニアの中のマニアが選択しそうな魅力的なユニットですね。

マニアックといえば、私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、これなど評論家の先生方には見向きもされていませんし、雑誌などで特集されたりする事もなさそうなので、実際聞いた人にしかわからない、とても魅力的な音を奏でるユニットです。

そのような意味ではマニアックなユニットともいえますね。

先月あるお客さんとお話をしていたのですが、キャリア40年のベテランさんですけど、さすがにさまざまな経験も豊富で、物事をよくお分かりのハイエンドマニアの方でした。

その方はオーディオ雑誌の評論家の記事は、メーカーの回し者の話しかないのでほとんど読まないそうです。

たしかに商品を売るために高評価の文章を書かなければならないのは商業上いたし方のない事ですけど、さまざまな商品情報を知る機会には必要なものですし、その中から記事を鵜呑みに信じるのではなく、自分なりに適切な判断ができるようになればいいのでしょうけどね。

マニアックといえば、私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、これなど評論家の先生方には見向きもされていませんし、雑誌などで特集されたりする事もなさそうなので、実際聞いた人にしかわからない、とても魅力的な音を奏でるユニットです。

そのような意味では知る人ぞ知るマニアックなユニットともいえますね。

しかし相変わらずエンクロージャーは段ボールスペシャルで鳴らしています。

さてそんなダンボールスペシャルも少し変更がありました。

前回はボックスの前に小さなホーンを付けた話をしました。

それを今回はホーン外周を覆い、エンクロージャー内の容積もその分アップしています。

また笑わないでくださいね。

さすがにここまでくるとさすがに失笑。。。

多くのオーディオマニアの方々からはこんなのありえないと聞こえてきそうです。

ご覧のように醜くい姿だけにとどまらず、ダンボール製ですからね。

もう健全なオーディオマニアの方々から、

「貴様!オーディオなんてやめちまえぇ!」

「神聖なオーディオに泥を塗るテロリストめ!!」

なんて声も聞こえてきそうです。

どんな教科書にも、エンクロージャーの材質にダンボールが適切だなんて書かれていません。

できるだけ重くて、できるだけ硬くて、強度があって鳴きの少ないものが最適とされ、かつてメーカー製の主流だったパーチクルボードさえほとんど姿を見なくなり、MDF材あたりで最低の材質で、せめて米松とかアピトンやフィンランドパーチがベストだとか、同じエンクロージャーの材質も音のために様々な選択ができるにもかかわらずですからね。

そんな中でダンボールはねぇだぁろぉ~となるのも当然です。

こう見えても私はALTECの515Cでは、アピトン合板36ミリ厚の強固なエンクロージャーを長年愛用していましたので、比重や硬度や強度など、どれだけ大切な事なのかは十分体験します。

しかもAudioNirvanaのフルレンジは、クラスを遥かに超えた尋常でない巨大アルニコマグネットで駆動するわけですから、その必要性はよりいっそう重要になります。

現実には不可能ですが、ダイヤモンドの硬度で無限大の比重があり、内部損失も木製並みに期待できる材質でエンクロージャーを作っても、振動を抑える事も消し去る事もできません。

スピーカーの置き方などのセッティングで音が大きく変化する事は、多くのマニアの方もよく知っていると思います。

がっちりと硬く安定したところに置かないと音がぶよぶよになるのは、振動版を動かすときの作用と反作用をしっかりと制御するために必要だからです。

エンクロージャーも同じで、ゴムのような緩衝材に付ければゴムのような音になるのを経験した方も多いのではないでしょうか。

プラスチックはプラスチィクらしい音で、金属やコンクリートだってやはり固有の共振モードがありますので、固有の音になります。

もちろんダンボールはダンボールの音です。

この固有の音が材質の良し悪しに大きな影響を与えています。

だからエンクロージャーに最適な音のいい材質は○○なんていう話も出てきます。

結局は嫌な固有の音が聞こえず、好みの心地よい音が聞こえてくれば、それで音がいいという話になります。

確かに同じ構造で材質が違えば音の違いが生まれます。

しかし音質的に優れない材質も、その共振モードが音の良い響きにある程度近づける事も不可能な事ではないので、構造などを見直す事で響きの良い物に改造する事もできないわけではありません。

もちろんすべてがそういうことにはなりませんけど、何が何でも振動を抑えるなんてやると、変化した事にだけ満足して、実際つまらなくなった音を聞いていたなんていうことも少なからずあるものなのです。

私のところは現時ダンボールですが、これが好きでやっているわけではありません。

全体が振動版になって、バンバン響きまくっています。

でも嫌な共振音が出ないと意外と聞けるものです。

ただユニットのエネルギーが半端じゃありませんので、振動版の動きはかなり制約を受けているのはいたし方ありません。

かつてJBLの130+075のバックロードホーンを自信満々に鳴らしていたとき、リサイクルショップで手に入れた前期方のダイヤトーンP610をダンボールに入れて鳴らしたら、JBLより質感の非常に高い音を聞いてJBLを手放した話を以前お話したと思います。

もちろん15インチクラスをダンボールでなんていうのは逆に難しくなりますけど、その見た目以上にかなりまともな音がします。

つまりどのような音が好みの音なのか、どのような響きが自分の求める音に近いのか、スピーカーをセッティングしたり、エンクロージャーを製作あるいはチューニングするときに、この好みを知っていると結構気に入った音に鳴らすこともできるものです。

どんなに頑丈な補強を入れるよりも、どんなに重りを積み重ねるよりも、どのような共振が良い音なのかを探ってみてはいかがでしょうか。

意外とツボにはまるパターンが見つかるかもしれませんからね。

という事で、私のダンボールスペシャルは、今後低域の鳴らし方の方向性をある程度探りをいれ、外観はこのダンボールスペシャルに近い方向性のデザインでエンクロージャーを製作しようと思います。

材質はエンクロージャー用として最低なコンパネとかパーチクルボードで一度チャレンジしても面白いかも。。。

高価な高音質の材質を使っても、必ず良い音になる保障があるわけではありませんからね。

もちろん響きの良い材質を使用するのに越した事はないのですけど。

| 2013/02/04 10:58 |

AudioNirvana段ボールスペシャル改 |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

ゴールデンウイークも後半突入になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょう?

さて前回はGreat Plains Audio社のALTEC604系の振動版の交換に関してお話をしました。

調子を崩したALTECのドライバーなども、振動版をリペアして、現役当時の音を再び奏でさせるもも楽しいものです。

さて私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、まだエンクロージャーは段ボールスペシャルです。

もちろんいい音がするなんていいませんけど、意外と実験するには便利ですよ。

さてそんな段ボールスペシャルですが、以前にもお話したように最終的にエンクロージャーに入れる際、小型のフロントロードホーンを付けたいと考えていた事はお話したと思います。

このフロントロードホーンですが、その大きさもさまざまで、またホーン形状や広がり率によっても音も違いますし、ロードがかかって能率が上がる帯域もそれによって様々です。

そこで大まかなホーンの大きさと形状をある程度特定するためにホーンを作り取り付けてみました。

笑わないでください。

さすがにここまでくると、もはや罵声さえ聞こえてこないかもしれません。。。

というより、多くのオーディオマニアの方々はあきれて開いた口がふさがらないかもしれません。

ご覧のように醜く惨い姿です。

ここまでくると健全なオーディオマニアの方々から、

「貴様!オーディオを馬鹿にしているのかぁ!」

「神聖なオーディオを冒涜する不届き者め!!」

なんて声も聞こえてきそうです。

もちろんベコベコの段ボール製ですので、真っ当な評価など出来ないのは事実です。

でも大まかな傾向や方向性を探るには意外と役にも立つのです。

それに見た目以上にかなりまともな音がします。

意外とこれよりまともな音がしないシステムなんて多いと思いますよ。

以前ALTECの515Cを鳴らしていた頃は、リスニングルームの床はコンクリート打ちっぱなしの上に、重歩行用の硬いパネルを引いたのが床でした。

コケルと痛いくらいです。

そこで頭をぶつければ大怪我しそうな、カチカチに硬いアピトン合板の強固なエンクロージャーに入れて鳴らしていたのですから、剛性の大切さは十分承知しています。

プレーヤーだって一人で持ち上げにくい黒御影石の台に乗せたりと、あちらこちら高剛性の塊みたいな事もたくさんやってきました。

もちろんそれらの剛性は音に直接影響します。

しかし過ぎざるは及ばざるが如しのように、高剛性が必ずしも高音質という世界ではないのもオーディオの難しさといえるでしょう。

そのようなわけでというのは関係ございませんが、現在このような姿になっているのです。

さて肝心の音の評価ですが、ホーンの付加したい目的は主に中音域の音に少し厚みを持たせるためです。

PA装置のように能率を稼ぐのが目的でも、音を遠くに飛ばすのを目的にするのではないので、フルレンジ一発での再生目的というのであれば、この程度の大きさが限界かもしれません。

もっと大きいホーンだと能率は上がりますけど、どうしてもロードのかかりやすい帯域が限られやすくなり、スーパーウーハーを付けたくなるとか、スーパートゥイーターやホーンドライバーを繋げたくなるようになるので、そうなるとはじめからマルチウエイで考えなければなりません。

せっかくのフルレンジ一発なのですから、出来るだけそのよさのバランスは崩したくありません。

そうなるとやはりこの程度の大きさが上限かもしれないのです。

もちろんホーン形状や曲率でも音が変わりますので、まだテスト中ですしこのサイズが必ずしもベストとはいえないのですけどね。

でもやはりというか、思ったとおりの効果が聞く事が出来ました。

もともとAudio Nirvanaのフルレンジは、微小な音のニュアンスやイントネーションも聞き分けられる、非常に分解能が高く、繊細な表現が出来るユニットです。

そこに音の奥行き感や立体感が出てきますので、より実態的な音の出方をするようになりました。

普通高反応なユニットの場合、アンプやソースやケーブルの音などダイレクトに表現してきますので、聞くソースも限定されてしまうという事が多くあります。

しかしAudioNirvanaのユニットは、その要素を的確に表現するのですが、意外とジャンルに対しても神経質ではなく、録音ミキサーの意図を表現するような音を出しながらも、聞いていて楽しめてしまう不思議な魅力があります。

もちろん録音の質の悪いのはその通りにしか鳴りませんけど、それだからといって退屈に聞こえないのは非常に楽しいですね。

私もすべてのフルレンジを聞いたわけではありませんけど、スペック的には優れていても個性的な音を出すものも多く、素直で率直な素性で高反応というのは意外と少ないのではないでしょうか。

ということで、ホーンの大まかな方向性も少しずつ見えてきました。

さて当初このユニットは、バックロードホーンで鳴らそうと考えてみたのですが、たとえばフォステクスなどのユニットに合わせたバックロードホーンに入れれば、おそらく低音域にピークやボン付も出そうで、バックキャビィーの容量やスロートの方もある程度変更した専用にしないと難しそうです。

そこでマルチダクトなどのバスレフも考えましたが、後面開放のタイプも捨てがたいです。

まだこちらのエンクロージャー方式は決めかねているのですが、今までの段ボール実験の結果、容積は120~130リットル以上は確保したいです。

そこにフロントホーンの容積が加わりますので、やはり意外と大きな箱になるかもしれません。

バスレフ効果を使い小型化もで出来ますけど、意外とつまらない方向性になってしまうかもしれません。

そんなわけで、オーディオマニアの方から大笑いされてしまう段ボールスペシャルですが、本音を言えば早く卒業したいのですよ。

日々木に憧れる妄想を抱いているのです。。。

サムライジャパンでございます。

ゴールデンウイークも後半突入になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょう?

さて前回はGreat Plains Audio社のALTEC604系の振動版の交換に関してお話をしました。

調子を崩したALTECのドライバーなども、振動版をリペアして、現役当時の音を再び奏でさせるもも楽しいものです。

さて私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、まだエンクロージャーは段ボールスペシャルです。

もちろんいい音がするなんていいませんけど、意外と実験するには便利ですよ。

さてそんな段ボールスペシャルですが、以前にもお話したように最終的にエンクロージャーに入れる際、小型のフロントロードホーンを付けたいと考えていた事はお話したと思います。

このフロントロードホーンですが、その大きさもさまざまで、またホーン形状や広がり率によっても音も違いますし、ロードがかかって能率が上がる帯域もそれによって様々です。

そこで大まかなホーンの大きさと形状をある程度特定するためにホーンを作り取り付けてみました。

笑わないでください。

さすがにここまでくると、もはや罵声さえ聞こえてこないかもしれません。。。

というより、多くのオーディオマニアの方々はあきれて開いた口がふさがらないかもしれません。

ご覧のように醜く惨い姿です。

ここまでくると健全なオーディオマニアの方々から、

「貴様!オーディオを馬鹿にしているのかぁ!」

「神聖なオーディオを冒涜する不届き者め!!」

なんて声も聞こえてきそうです。

もちろんベコベコの段ボール製ですので、真っ当な評価など出来ないのは事実です。

でも大まかな傾向や方向性を探るには意外と役にも立つのです。

それに見た目以上にかなりまともな音がします。

意外とこれよりまともな音がしないシステムなんて多いと思いますよ。

以前ALTECの515Cを鳴らしていた頃は、リスニングルームの床はコンクリート打ちっぱなしの上に、重歩行用の硬いパネルを引いたのが床でした。

コケルと痛いくらいです。

そこで頭をぶつければ大怪我しそうな、カチカチに硬いアピトン合板の強固なエンクロージャーに入れて鳴らしていたのですから、剛性の大切さは十分承知しています。

プレーヤーだって一人で持ち上げにくい黒御影石の台に乗せたりと、あちらこちら高剛性の塊みたいな事もたくさんやってきました。

もちろんそれらの剛性は音に直接影響します。

しかし過ぎざるは及ばざるが如しのように、高剛性が必ずしも高音質という世界ではないのもオーディオの難しさといえるでしょう。

そのようなわけでというのは関係ございませんが、現在このような姿になっているのです。

さて肝心の音の評価ですが、ホーンの付加したい目的は主に中音域の音に少し厚みを持たせるためです。

PA装置のように能率を稼ぐのが目的でも、音を遠くに飛ばすのを目的にするのではないので、フルレンジ一発での再生目的というのであれば、この程度の大きさが限界かもしれません。

もっと大きいホーンだと能率は上がりますけど、どうしてもロードのかかりやすい帯域が限られやすくなり、スーパーウーハーを付けたくなるとか、スーパートゥイーターやホーンドライバーを繋げたくなるようになるので、そうなるとはじめからマルチウエイで考えなければなりません。

せっかくのフルレンジ一発なのですから、出来るだけそのよさのバランスは崩したくありません。

そうなるとやはりこの程度の大きさが上限かもしれないのです。

もちろんホーン形状や曲率でも音が変わりますので、まだテスト中ですしこのサイズが必ずしもベストとはいえないのですけどね。

でもやはりというか、思ったとおりの効果が聞く事が出来ました。

もともとAudio Nirvanaのフルレンジは、微小な音のニュアンスやイントネーションも聞き分けられる、非常に分解能が高く、繊細な表現が出来るユニットです。

そこに音の奥行き感や立体感が出てきますので、より実態的な音の出方をするようになりました。

普通高反応なユニットの場合、アンプやソースやケーブルの音などダイレクトに表現してきますので、聞くソースも限定されてしまうという事が多くあります。

しかしAudioNirvanaのユニットは、その要素を的確に表現するのですが、意外とジャンルに対しても神経質ではなく、録音ミキサーの意図を表現するような音を出しながらも、聞いていて楽しめてしまう不思議な魅力があります。

もちろん録音の質の悪いのはその通りにしか鳴りませんけど、それだからといって退屈に聞こえないのは非常に楽しいですね。

私もすべてのフルレンジを聞いたわけではありませんけど、スペック的には優れていても個性的な音を出すものも多く、素直で率直な素性で高反応というのは意外と少ないのではないでしょうか。

ということで、ホーンの大まかな方向性も少しずつ見えてきました。

さて当初このユニットは、バックロードホーンで鳴らそうと考えてみたのですが、たとえばフォステクスなどのユニットに合わせたバックロードホーンに入れれば、おそらく低音域にピークやボン付も出そうで、バックキャビィーの容量やスロートの方もある程度変更した専用にしないと難しそうです。

そこでマルチダクトなどのバスレフも考えましたが、後面開放のタイプも捨てがたいです。

まだこちらのエンクロージャー方式は決めかねているのですが、今までの段ボール実験の結果、容積は120~130リットル以上は確保したいです。

そこにフロントホーンの容積が加わりますので、やはり意外と大きな箱になるかもしれません。

バスレフ効果を使い小型化もで出来ますけど、意外とつまらない方向性になってしまうかもしれません。

そんなわけで、オーディオマニアの方から大笑いされてしまう段ボールスペシャルですが、本音を言えば早く卒業したいのですよ。

日々木に憧れる妄想を抱いているのです。。。

| 2013/02/04 10:57 |

Audio Nirvana 段ボールスペシャル |

みなさんこんにちは。

サムライジャパンでございます。

さて前回はGreat Plains Audio社のALTEC604系同軸ユニットに関してお話をしました。

同軸2ウエイといえども基本的にはフルレンジユニットとしての利用が出来るわけで、大型のマルチシステムにはちょっと躊躇してしまう方にもお勧めできるものです。

さて私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、まだエンクロージャーが決定していません。

ご覧のように振動版の口径に対して巨大で強力なアルニコマグネットが付いていますので、当然能率も高めで強力なユニットです。

そこでどのようなエンクロージャーに入れて鳴らそうか毎日考えているのですが、なかなか決めかねているのです。

これだけ巨大な磁気回路を持っていると、どことなく扱いにくそうなじゃじゃ馬的なイメージもあるのですが、意外と扱い易いユニットでもあります。

そのようなわけで、裸の状態に近いまま何度も聞いてみたのですが、小口径のデメリットである低音域を補うため、バックロードホーンのエンクロージャーを考えていみたのです。

これだけ磁気回路が強力ならバックロードホーンでも十分鳴らしきれそうだし、16センチという小口径でもびっくりするような音を出してみたいと思いますから、ホーン長も通常同クラスのものよりも長めの音道を考えて、ハイエンドは逆に伸びもよく、音圧も十分という事から、中音域用に小型ショートフロントロードホーンを組み合わせたエンクロージャーを考えていました。

しかしいざ設計してみると意外と大変です。

TANNOYのウエストミンスターのようなイメージを考えましたが、そうなると16センチといえども巨大特大サイズになり、しかも製作もかなり大変そうです。

でも高級家具のような見た目の豪華さも表現できたら楽しいかもしれませんね。

自作だからといって合板丸出しというのも、たとえ音がよくてもそこは少しは仕上げの拘りたいところでしょうね。

さてウエストミンスターもどきは製作もかなり大変そうですので、そこで低音域のレスポンスを優先させ、マルチダクト式のバスレフエンクロージャーも候補にあがりました。

マルチダクトといえばALTECのユニットを入れる箱として有名なオンケン箱などがあり、その鳴りっぷりのよさは魅力です。

ただ外観はうまく仕上げないと合板丸出しのいかにも自作しましたというオーラ丸出しですから、そこらへんもうまく考えなければなりませんね。

そこでAudio Nirvanaのユニットの素性はどうなのかということですが、裸でばかり鳴らしても埒が開かないので、とりあえず仮のエンクロージャーに入れてみました。

このブログを読まれている方から、

「おいっ!エンクロージャーって言うな!!」

「お前これは段ボール箱だろう!”!」

こんな罵声が聞こえてきそうです。。。。。

はい。

仰るとおり段ボール箱です。

段ボールだって原料は木材なのですから・・・などと言い訳はしません。

どう考えても剛性不足。

ふにゃふにゃで振動も吸収しまうものですからまともなものではありません。

前のエレックス様のブログのような、御影石でがっちり固めてという方向とは真逆で、正直良い音のためになんていうのとも無縁です。

でもとりあえずユニットの素性がどのようなものか確かめるため、梱包用にストックしていた段ボール箱にユニットを付けて、その音の傾向を探っていたのです。

左の箱は、高さ約70センチ、幅約33センチ、奥行き48センチとなり、エンクロージャー容積は外観寸法算出だと約110リットルの箱です。

一方右は、高さ約87センチ、幅約26センチ、奥行き約45センチとなり、約102リットルの容積です。

どちらも完全に密閉はされていませんが、ある程度予想はしていましたけど、16センチと小口径ユニットであっても、やはりこのクラスのサイズのエンクロージャーの方が相性がよさそうです。

左右のサイズもちぐはぐで、しかも段ボール箱というオーディオマニアなら卒倒してしまう酷い鳴らし方ですけど、見た目とは裏腹に結構まともな音がします。

たぶんユニットの能力がずば抜けているので、劣悪な悪条件の元でも、意外と善戦しているのです。

正直このユニットの能力の片鱗程度しか聞いていないのでしょうけど、現時点での実力は、下手なスピーカーシステムなんかより遥かに分解能も高く、微妙なな音の質感も聞き分けられますので、まるでだめだめというわけではありません。

確かに段ボールスペシャルですから、エネルギーの大きな低域など切れもパンチも出ないのは当然ですけど、それでも私がかつて所有していた、トリオのブックシェルフスピーカのフラッグシップ、LS1000あたりよりは十分音の質感もイントネーションの表現力も、ぜんぜん上手なのはユニットの能力の高さなのでしょうね。

さて、それではどうするかといえば、同じAudio Nirvanaのフルレンジでも、ユニットを単品で素で鳴らすのであれば、6.5インチ(16センチ)よりも8インチ(20センチ)の方がバランスがいいように感じます。

特に中音域のバランスは良いように感じます。

AudioNirvanaのデビットさんも、大きな口径のほうが音が良いですと言っているように、バランス的には8インチや10インチなど、大き目の方が面白そうです。

15インチまでラインナップがありますけど、12インチ以上はスーパートゥイーターが欲しくなるでしょうね。

という事で、16センチという小口径のデメリットを、100リットル以上の大型エンクロージャーに入れ、ダクトの開口面積の大きいバスレフ式、またはマルチダクト方式として補い、やや厚みにかける中音域は、30センチ×40センチほどの開口面積で奥行きが15センチから20センチ程度のフロントロードホーンにしようと考えています。

いずれにしても16センチの小口径フルレンジとしては巨大な部類になると思います。

実際AudioNirvanaのエンクロージャー適応に関しては、6.5インチでも300リットルオーバーの容量でも許容範囲みたいですし、意外とそのあたりの適応範囲も広く、ピンポイントで使い難いユニットというわけでもなさそうですしね。

今まではアルテックやマクソニックばかり聞いてきたのですけど、AudioNirvanaのフルレンジは、意外とALTECの音に似ているかもしれませんね。

同じアメリカ系でもJBLとは音の傾向も方向性も違うように感じますけど、ALTECには音色も音の質感も、傾向的に似てるようですので、ALTECユーザーの方のサブシステムにも良いかもしれません。

さてこれだけずば抜けたパフォーマンスを持つフルレンジユニットですが、オーディオ雑誌でも取り上げられる事もなく、評論家の先生から見向きもされませんので、それらを指標としている多くのマニアの方にも評判になる事もありません。

でもこのユニットの実力は、聞いた人にしか判らない凄さがあると思います。

世界の迷機、いや名機という物とは異なり、知名度も全く無いのですけど、ジャンルを問わず音楽を聴くのがこれほど愉快なユニットというのはなかなかお目にかかれないものですね。

さてエンクロージャーのデザインは・・・

サムライジャパンでございます。

さて前回はGreat Plains Audio社のALTEC604系同軸ユニットに関してお話をしました。

同軸2ウエイといえども基本的にはフルレンジユニットとしての利用が出来るわけで、大型のマルチシステムにはちょっと躊躇してしまう方にもお勧めできるものです。

さて私のところにも現在Audio Nirvanaの16センチ(6.5インチ)ユニットがあるのですが、まだエンクロージャーが決定していません。

ご覧のように振動版の口径に対して巨大で強力なアルニコマグネットが付いていますので、当然能率も高めで強力なユニットです。

そこでどのようなエンクロージャーに入れて鳴らそうか毎日考えているのですが、なかなか決めかねているのです。

これだけ巨大な磁気回路を持っていると、どことなく扱いにくそうなじゃじゃ馬的なイメージもあるのですが、意外と扱い易いユニットでもあります。

そのようなわけで、裸の状態に近いまま何度も聞いてみたのですが、小口径のデメリットである低音域を補うため、バックロードホーンのエンクロージャーを考えていみたのです。

これだけ磁気回路が強力ならバックロードホーンでも十分鳴らしきれそうだし、16センチという小口径でもびっくりするような音を出してみたいと思いますから、ホーン長も通常同クラスのものよりも長めの音道を考えて、ハイエンドは逆に伸びもよく、音圧も十分という事から、中音域用に小型ショートフロントロードホーンを組み合わせたエンクロージャーを考えていました。

しかしいざ設計してみると意外と大変です。

TANNOYのウエストミンスターのようなイメージを考えましたが、そうなると16センチといえども巨大特大サイズになり、しかも製作もかなり大変そうです。

でも高級家具のような見た目の豪華さも表現できたら楽しいかもしれませんね。

自作だからといって合板丸出しというのも、たとえ音がよくてもそこは少しは仕上げの拘りたいところでしょうね。

さてウエストミンスターもどきは製作もかなり大変そうですので、そこで低音域のレスポンスを優先させ、マルチダクト式のバスレフエンクロージャーも候補にあがりました。

マルチダクトといえばALTECのユニットを入れる箱として有名なオンケン箱などがあり、その鳴りっぷりのよさは魅力です。

ただ外観はうまく仕上げないと合板丸出しのいかにも自作しましたというオーラ丸出しですから、そこらへんもうまく考えなければなりませんね。

そこでAudio Nirvanaのユニットの素性はどうなのかということですが、裸でばかり鳴らしても埒が開かないので、とりあえず仮のエンクロージャーに入れてみました。

このブログを読まれている方から、

「おいっ!エンクロージャーって言うな!!」

「お前これは段ボール箱だろう!”!」

こんな罵声が聞こえてきそうです。。。。。

はい。

仰るとおり段ボール箱です。

段ボールだって原料は木材なのですから・・・などと言い訳はしません。

どう考えても剛性不足。

ふにゃふにゃで振動も吸収しまうものですからまともなものではありません。

前のエレックス様のブログのような、御影石でがっちり固めてという方向とは真逆で、正直良い音のためになんていうのとも無縁です。

でもとりあえずユニットの素性がどのようなものか確かめるため、梱包用にストックしていた段ボール箱にユニットを付けて、その音の傾向を探っていたのです。

左の箱は、高さ約70センチ、幅約33センチ、奥行き48センチとなり、エンクロージャー容積は外観寸法算出だと約110リットルの箱です。

一方右は、高さ約87センチ、幅約26センチ、奥行き約45センチとなり、約102リットルの容積です。

どちらも完全に密閉はされていませんが、ある程度予想はしていましたけど、16センチと小口径ユニットであっても、やはりこのクラスのサイズのエンクロージャーの方が相性がよさそうです。

左右のサイズもちぐはぐで、しかも段ボール箱というオーディオマニアなら卒倒してしまう酷い鳴らし方ですけど、見た目とは裏腹に結構まともな音がします。

たぶんユニットの能力がずば抜けているので、劣悪な悪条件の元でも、意外と善戦しているのです。

正直このユニットの能力の片鱗程度しか聞いていないのでしょうけど、現時点での実力は、下手なスピーカーシステムなんかより遥かに分解能も高く、微妙なな音の質感も聞き分けられますので、まるでだめだめというわけではありません。

確かに段ボールスペシャルですから、エネルギーの大きな低域など切れもパンチも出ないのは当然ですけど、それでも私がかつて所有していた、トリオのブックシェルフスピーカのフラッグシップ、LS1000あたりよりは十分音の質感もイントネーションの表現力も、ぜんぜん上手なのはユニットの能力の高さなのでしょうね。

さて、それではどうするかといえば、同じAudio Nirvanaのフルレンジでも、ユニットを単品で素で鳴らすのであれば、6.5インチ(16センチ)よりも8インチ(20センチ)の方がバランスがいいように感じます。

特に中音域のバランスは良いように感じます。

AudioNirvanaのデビットさんも、大きな口径のほうが音が良いですと言っているように、バランス的には8インチや10インチなど、大き目の方が面白そうです。

15インチまでラインナップがありますけど、12インチ以上はスーパートゥイーターが欲しくなるでしょうね。

という事で、16センチという小口径のデメリットを、100リットル以上の大型エンクロージャーに入れ、ダクトの開口面積の大きいバスレフ式、またはマルチダクト方式として補い、やや厚みにかける中音域は、30センチ×40センチほどの開口面積で奥行きが15センチから20センチ程度のフロントロードホーンにしようと考えています。

いずれにしても16センチの小口径フルレンジとしては巨大な部類になると思います。

実際AudioNirvanaのエンクロージャー適応に関しては、6.5インチでも300リットルオーバーの容量でも許容範囲みたいですし、意外とそのあたりの適応範囲も広く、ピンポイントで使い難いユニットというわけでもなさそうですしね。

今まではアルテックやマクソニックばかり聞いてきたのですけど、AudioNirvanaのフルレンジは、意外とALTECの音に似ているかもしれませんね。

同じアメリカ系でもJBLとは音の傾向も方向性も違うように感じますけど、ALTECには音色も音の質感も、傾向的に似てるようですので、ALTECユーザーの方のサブシステムにも良いかもしれません。

さてこれだけずば抜けたパフォーマンスを持つフルレンジユニットですが、オーディオ雑誌でも取り上げられる事もなく、評論家の先生から見向きもされませんので、それらを指標としている多くのマニアの方にも評判になる事もありません。

でもこのユニットの実力は、聞いた人にしか判らない凄さがあると思います。

世界の迷機、いや名機という物とは異なり、知名度も全く無いのですけど、ジャンルを問わず音楽を聴くのがこれほど愉快なユニットというのはなかなかお目にかかれないものですね。

さてエンクロージャーのデザインは・・・